书坛精英——黄训华书法作品网展

黄训华艺术简历

黄训华,号鄱湖滨人,斋号简庐,江西鄱阳人,汉语言文学专业。中国书法家协会会员,中国散文家协会会员,江西省书法家协会会员,上饶九蝉墨象社副社长,上饶市作家协会常务理事等。其理论功底深厚,书风纯正,兼收并蓄,楷、行、草、隶等四体皆入国展或获奖。

荣获江西省首届“黄庭坚奖”书法大展二等奖(2015年9月,江西省书协主办);

荣获首届“农行杯”全国电视书法大赛优秀奖(2013年7月,中国书协主办;

荣获江西省第六届青年书法篆刻作品展一等奖(2010年6月,江西省书协主办);

荣获江西省第四届临帖书法展览一等奖(2010年9月,江西省书协主办);

荣获“2012群星璀璨.全国美术书法摄影优秀作品展”书法类全国金奖(2012年12月,国家文化部等主办);

荣获全国第三届“梁披云杯”书法大展隶书全国最高奖(2010年6月,中国书协专业委员会、《书谱》杂志社主办);

荣获“品质东乡”全国书法篆刻展一等奖(2012年11月,江西省书协主办);

荣获“江铜环保杯”全国书画作品大赛二等奖(2012年3月,江西省书协主办);

荣获“神奇荔浦”全国书法名家作品邀请展二等奖(2014年11月,广西书协);

荣获大观音寺首届全国心经手卷书法大赛三等奖(2014年12月,河南省书协);

荣获江西省第三届临帖书法展览二等奖(2009年11月,江西省书协主办);

荣获江西省第三届楹联书法展三等奖(2010年8月,江西省书协主办);

荣获第二届“临川之笔”全国书法篆刻大展优秀奖(2011年5月,江西省书协主办);

荣获首届“蔡邕奖”全国书法篆刻大赛优秀奖(2012年6月,河南省书协);

书法作品入展情况:

入展第十届全国书法篆刻展(2011年8月,中国书协主办);

入展第三届全国行草书法大展(2012年9月,中国书协主办);

入展第三届全国青年书法篆刻展(2012年4月,中国书协主办);

入展首届全国楷书大展(2013年4月,中国书协主办);

入展“天下大同·魏碑故里”全国书法作品展(2014年9月,中国书协主办);

入展 “生态大连” 全国书法篆刻展(2014年3月,中国书协主办)

入展“孔子艺术奖”全国书法篆刻展(2012年8月,中国书协主办);

入展“邓石如奖”全国书法篆刻大展(2011年4月,中国书协主办);

入展“庆祝建党九十周年”全国职工书法展(2011年6月,中国书协主办);

入展“平复帖奖”全国书法篆刻大展(2013年4月,中国书协主办);

入展“陶渊明杯”全国书法篆刻大展(2014年6月,中国书协主办);

入展“国艺杯”全国书法篆刻作品展(2013年2月,书法报社等举办);

入展贺州杯全国书法小品展(2012年11月,广西书协主办);

入展“北兰亭”上已雅集电视书法大赛(2012年1月,北京);

入展中国“柳公权杯”书法作品展(2012年8月,陕西省书协);

入展“国粹杯”全国书法篆刻作品展(2012年2月,上海市书协、陕西省书协举办);

入展河南“墨舞神州”全国电视书法大赛(2011年12月,河南省书协主办);

入展纪念中华苏维埃共和国成立80周年全国书法作品展(2011年11月,江西省书协主办);

入展第八届中国书法史论国际研讨会暨国际简帛书法展(2011年3月,中国书协专业委员会、湖南省书协主办);

入展全国第三届“康有为奖”书法评展暨“岭南书法论坛”评展(2010年10月,中国书协专业委员会、广东省书协主办)。

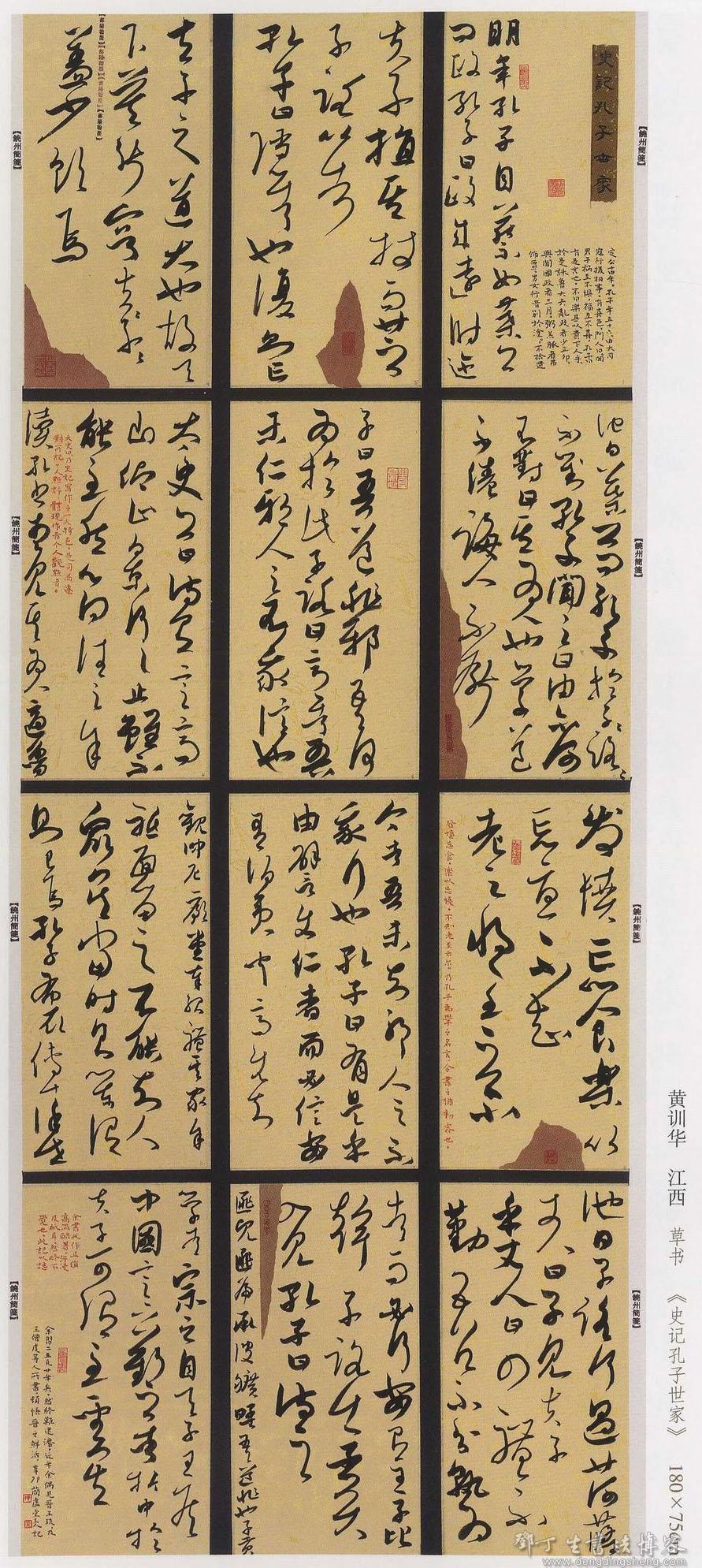

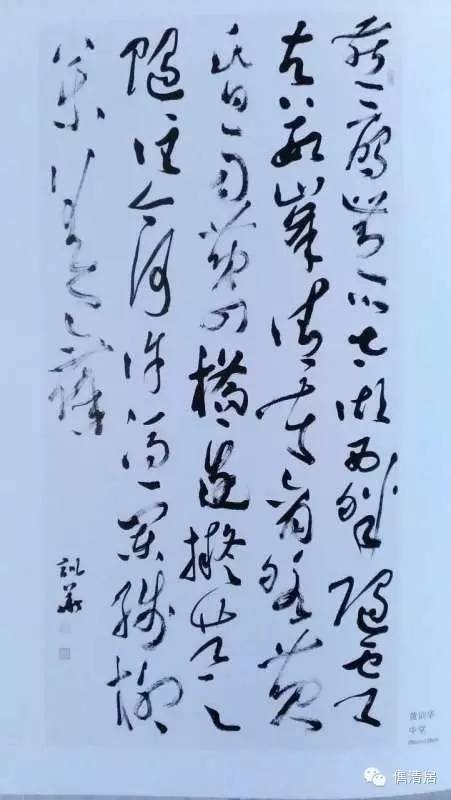

黄训华十届国展书法作品

谦谦其风 洵洵其雅

龙 友

书法圈子里存着一种很有意思的现象,书友之间几乎用不着见面便可以想见其个中所思,甚至形貌举止,更不用说他的审美取向,友谊往往是从作品的互读开始建立的。这也或许可以笼统的说是“字如其人”,见其书当知其人十之八九。虽说其人未必如字,然禀赋性情必于字中见之。

我与训华兄,似乎早在这种格局中设定了相识的可能,至今我也无法想起与之初次会面的情境,见过几次面也甚至可以数得清楚。但是,他的文质彬彬以及那种谦谦君子之风总让我觉得是那么亲密无间。他用南方人极少拥有的标准普通话与我们交流,语气里总是透出一种简静与淡雅,不过他的谦虚也会常常令我们不知所措。

近日,忽然收到训华兄寄来了一件精心书写的手卷,又以《美在书法之外》一文见示,从他的学术经历中倒是折射了书法在当下的普遍生存状态。

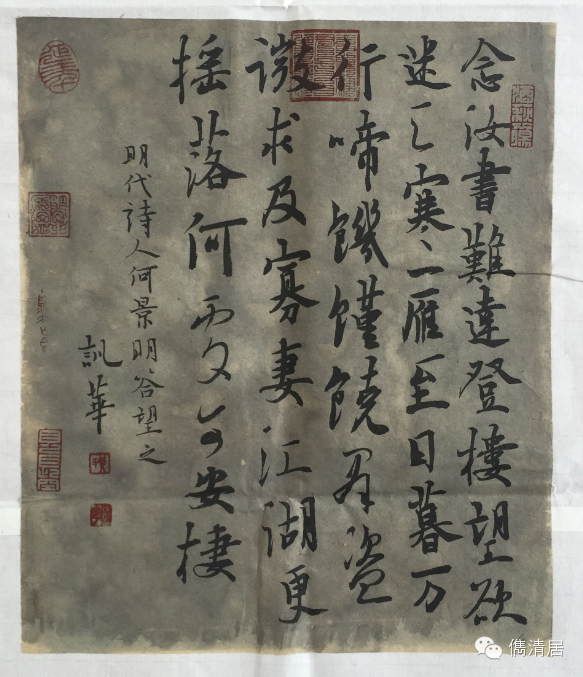

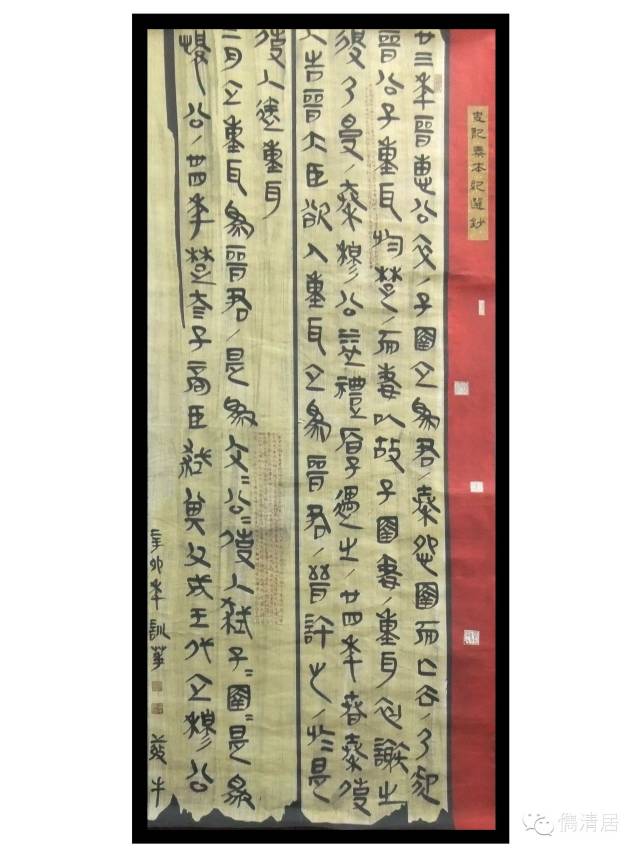

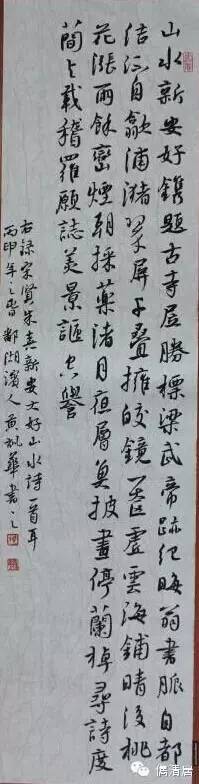

帖学发展到今天,几经兴废,然而其内部的精神资源越来越不能有力的挖掘。晚明以来帖学的式微给碑学的兴盛营造了良好的氛围,清中期以来帖学几乎成了封存起来的旧统。然而碑学潮流后期的“玩古不化”,却给传统帖学带来了新的发展机遇,“碑帖融合”的曲调一唱至今,已然成为主流。当今致力于振兴帖学的书家,也尚无奈地在帖学外部努力寻找方法和门径。训华兄当属帖学一员,他对“二王”法帖、颜真卿“三稿”及宋人手札孳孳矻矻凡十数年,于杨风子诸帖用功最勤,又兼及旭素草法、秦人简牍,多有心得。

作品中精致的笔法与洵洵儒雅的书卷之气无不来自于他对经典的穷心妍悟。

姜寿田曾说“传统意义文人阶层的消失,使文人书法如《广陵散》绝”。而学中文专业的训华兄似乎顾不上这样的阻力,依然在现代与古典之间不断腾挪,在“公务缠身”的“衙斋”里努力地寻找真正属于自己的思想空间。

要自然而熟练的掌握经典法帖中的书写技巧并非易事。但要法外求法似乎更加难上加难。训华兄依然没有因此弃笔,而是以“寝食皆废”的恒力与态度去求证书法“于笔墨之外求之” 那种“妙不可言”。

真正的书法美学是超越笔墨、形而上的文化思辨,既所谓晋人尚神韵、宋人尚意趣……只可,但却是承载着丰富的文化内涵和思想的、有生气的线条形式,是活着的历史文化,与东方文明一脉相承。

黄坡山以上

作者:黄训华

辽宁营口有个望儿山,流传着凄婉动人的传说,我没有去过;关于望夫石的传说,民间有许多版本,我听说而已;西方流传着哈里希岛上的姐姐,为着盼望出海的弟弟早日归来,在窗前点着长夜孤灯,我是从教科书上学到的……但是,曹坡山,我是非常熟悉的。

曹坡山亿万斯年地守候在鄱阳湖畔,是我家乡板石塘后山中最高的一座山丘。它石灰岩地貌发育较成熟,石质坚硬,是当年方圆几十里最大的采石场。新中国成立初期的“大跃进”期间,这里还一度成为“优质铁矿石”的源产地了,当年人声鼎沸,挑灯夜战,被砸碎后肢解的石块,被一辆辆羊角独轮车推运到了大湖边,漫山的参天古木一同被砍伐,并与石块一起焚烧,热闹非凡。但是,曹坡山依然坚守土石头的本色,没有给当年头脑发热的人们一星半点的希望。于是,它被采矿者遗弃了,后来的采石者也别寻他途了。但在陡峭的崖壁上,岩石的纹理间仿佛还残留着当年爆炸时的闷响与挑灯夜战时马灯跳动的灯焰,倒塌的石塘崖壁缝里沁出的泉水叮咚作响,曲远流长,诉说着一段段被人日渐遗忘的历史。

被遗弃的曹坡山,是鄱阳湖滨小村落里一个独特的景观,断崖峭壁,碎石零落,凸显荒凉与苍茫,与江南青山绿水有点格格不入,它却以破碎的肢体完美地树起了父老乡亲们漂亮的村舍。春夏季节里,它的色彩是明丽的,青春的。山上是漫山遍野的映山红,山脚下是青青的草地,大块小块的野花,恣意地铺着,有的浓,有的淡;成群的水牛和黄牛群点缀在草地上,零星的白鹭、苍鹰在空中盘旋;热闹的油菜花则一直平铺到鄱阳湖边上,大片的金黄中透露出些许嫩绿,许多不知名的野鸟穿梭期间,呼朋引伴地嘻叫着,倏然不见,划出一道道遒劲的弧线,演绎出一声声清脆的和弦。天气晴和之际,登临其上,一幅绝妙的山水图卷铺展开来:墨绿或浅绛的小山丘与零散的村落构成山水画的点,鄱阳湖水翻转的白浪、湖滨的良田草洲以及十里八乡的水流构成了面,这又与贯穿赣东北的高速公路、乡村公路等形成的优美长线条交相呼应,百鸟翔集,晚霞聚散,渔舟唱晚,以其完美的构图一一呈现在眼前。

我之所以不厌其烦地告诉你这个鄱阳湖畔不起眼的小山丘,不仅仅因为丘陵那边,有我家的老黄牛在悠闲地吃着嫩草,不仅仅因为山丘之上、白云之间,有我童年放牧仰望苍穹时放飞的渴望,还因为直到现在,我那守望乡村的母亲,依然在山丘之上,仰望着高空的流云。在她心里,流云飘去的方向就是她五个儿女生活的地方。

其实,母亲一生有六个孩子。父亲早年是名军人,母亲直到而立之年才生育子女。

“我的老大叫‘喜云’,可怜哪,三岁那年,我去生产队里挣口粮、挣工分,没人看护她。我的喜云很聪明,打小就很勤快,会看守晒谷场、会收拾点家务,她甚至会学大人的样子去河边洗衣服。我家的宝宝,一个人,才三岁,拿着小木洗衣板,去村边流水沟里洗自己的衣服。七月份,大家都“双抢”去了,流水湍急。可怜,我的宝宝,就没了……等我回来,太阳已经下山了,找不到我的宝宝!找不到了……后来,只在水沟边看到我家的洗衣板和一块抹布……我的宝宝就没了——”这段话,母亲讲了四十多年,还是语无伦次,颇像鲁迅笔下的祥林嫂,一遍遍重复着她的二毛被狼吃了的故事时的遭遇。

但是,我知道,母亲的心一直是用泪水浸泡着的。那年,母亲32岁,四十多年来,她的泪水早已风干,只剩下噎语了。

按大湖边的风俗,未成年人死亡是不受尊重的,蔑称他们是来骗取欢心,以取回上辈子父辈所欠下的孽债的,俗称为“化生仔”、“取债鬼”,埋葬方式必须低贱地浅埋在特定山坳里,甚至被野狗刨食,以平衡人们对这种骗取长辈感情的仇恨。但是,身为父母,谁也不愿意接受这样的做法,往往会打听孩子的下落,并重新找地方埋葬。

那阵,她始终不肯相信她的孩子已经走了,见到与喜云大小的孩子,她就抱着不放,嘴里还不停地哭喊着“喜云,喜云,妈妈找了你好久、好久,你去哪儿了,宝宝啊……”,吓得邻家小孩都骂她是疯子,村里人都说她疯了,远远地惟恐避之不及,胆大点的甚至还远远地挑逗她,如同看到异乡智瘴者一样新奇地围观。但是,她是清醒的,必须接受她的孩子永远回不来了的事实,所以,更加孤独了。

没有人告诉她,她的喜云所埋葬山坳的具体位置。于是,她一步一步地寻遍了村里所有的山坳,终于发现了那件喜云去逝时所穿的、刻骨铭心的葱布蓝花布衣衫,夫妻俩趁着夜色偷偷地把她重新埋葬于曹坡山下坚实的厚土里,远远地离开那个遭人唾弃、让人毛骨悚然的、只埋“取债鬼”的山坳,以保护孩子的圣洁。之后的岁月里,她常常去曹坡山下,用泪水伴着撕心裂肺的哭泣在孩子死亡的事实中自我救赎,用近乎麻木的坚强去承受生存不能承受之重,心力憔悴。

外婆心疼不已,母亲再大也是她的孩子,因此,容不得阿姨的反对,硬是把阿姨的大女儿拉过来给母亲领养了三年,以填补她内心的空白。但是,直到我二姐出生后,母亲才恢复正常人的心智。然而,即使直到她41岁那年生下第六个孩子时,她也不曾忘记与曹坡山化为一体的大女儿,我们的大姐——她的“喜云”。

如果没有特殊经历的人,是无法理解失子之痛的,自然也无法理解母亲对儿女的用心与担心。

“我的孩子每个都是在我臂弯里长大的,头型长长的,脸型都睡成了一边大一边小,甚至换个边我都睡不着;每个孩子吃奶我都得等到他们自己不愿意再吃了才断奶!最小的吃到三岁大了……嘿嘿!”母亲颇为自豪地在人前诉说着让我们害羞的溺爱。

母亲个子不高,清瘦异常,一直穿着不合时宜的深蓝色老外套,为子女消得人憔悴,外套里如今空荡荡的,在山风的席卷中拉扯着,花白的头发凌乱地飘摇。但是,她是坚强的,完全依靠山村里几亩垅头垅角的农田以精耕细作的方式供养着五个子女读书,三个读了大学,一度成为村里优秀的母亲。但是,荣誉的光辉很快在岁月的沧桑中被风雨漂白,褪黄……五个孩子的翅膀都飞过了曹坡山的高度,在遥远的城市里扎根于钢筋水泥丛林,成为他乡的植被。如今,在原始的乡村里,高高的曹坡山下,母亲的臂弯里,两手空空。

子女们分别居住在天南海北各个不同方向的城市里。只有春节,我们才有可能与鄱阳湖边的候鸟一起迁徙到遥远的村落里,并且在候鸟飞走之前就纷纷离开。母亲于是年年从年初到年尾地细数着日子,春去秋来,365天对于等待的时光是多么漫长,而这注定是她等待的一个周期,如同七夕的织女享受可以期待的幸福。而下一个春节是否能团圆,或许还只是一个个未知数。实际上,由于地域、工作性质、家庭情况等不同,子女们哪怕是春节也很难得济济一堂。即使偶尔几个人碰上可以聚聚,可春节的时光总是被乡村里的各种风俗规矩塞得紧紧的,所有人都忙得不亦乐乎,平时里装满心窝的千言万语,真到了眼前就只剩下会心的几句问候,一笑而过。

但是,不管多忙,步履蹒跚的母亲总会陪我们在村头村尾转转,走访下四邻,骄傲得如同村里的年轻人带着新媳妇过门一样,让父老乡亲们看看,嘴里不停地介绍着,兴奋而欢快地打着招呼,如同工厂里企业主在展览中推介自己的最新产品一样自豪、吹嘘着……然后,我们还得去看看守护的宅基地、自留地上茂盛的菜蔬,甚至爬下那个高高的曹坡山!总不忘记嘱咐我们说,宝宝啊,跟你们说清楚,什么都可以丢,板石塘村的风俗习惯,你们无论在哪都不能丢,这就是我们的祖业,是我们的根啊!

在母亲的眼里,我们永远是长不大的孩子。睡觉前,她依然是不由分说地帮我们打好洗脚水。我们洗脚时,她会痴痴地守着我们,傻笑,不无甜蜜地说,“看着你们洗脚我就很幸福,总是在回味你们的小时候,那一双双肉嘟嘟的小脚在洗脚盆里踢水时欢快的情形……”。

古今人易老,片月下西山,人世有几年?一年一年地过去,母亲正是在不经意中一年一个样地老去。她的思念也在时光冲刷中成了苍白的呓语了。她的想法很单纯,认为家就是房子,有房子就能点燃我们回乡的激情。因此,守护着房子成了她坚守的神圣职责,一刻也不想离开,甚至都75岁了,还是花去陈年的积蓄用两年多的时间,硬撑着在家里盖了一栋新房子。她说:“我梦中都在盼着你们回家做房子,有了房子住,你们就会回来的,才会惦念着生你养你的乡村”。可是,他们一手一脚修建的新房子却没有迎来子女们定期的归巢,也没有收获孩提时绽放出的灿烂而熟悉的笑容,反而成为装载着新的更大空间的孤独。

我能想象,每到日薄西山、百鸟归巢之际,母亲独自坐在门槛上,如同乡村里农忙时节盼望着劳作晚归的父母回家的孩子们似的,凝望着西天的晚霞由当初的绚丽,慢慢蜕变成凝重的黑白映象,内心充满着独寂与落寞……

有时,她甚至不无自私地自言自语:“我一生中犯了个很大的错误,就是不该让他们读那么多书。当时,就是因为自己读书少,没出息,我与你爸商量,砸锅卖铁也得送他们读书。现在,好了,全部都送出去了,出去了——哎……”话音未落,母亲总会抬起并不灵便的右手,屈曲而僵硬的手指在干涩的眼角拭擦着,但是,干裂的指茧上并没有泪水的浸润。我知道,她道出得是一个纯朴的乡村留守老人言不由衷的感叹:在给予我们飞翔的同时,却切断了自己的脐带,让自己的生活变得无比的孤寂,是绝望式的深刻孤独。而且这种孤独,在乡村里是无以诉说的。当年乡村贫穷,读完中学的孩子都很少,大学生更是凤毛麟角。母亲关于“如今觉得让孩子读书还不如留在身边种田”的话一出口,村里的同辈人听着,觉得多少有点矫情,说不定怎么数落她。母亲是清醒的,所以,她更加孤独了。于是,当昔日优秀母亲成为空巢老人时,母亲的泪光淹没了崇高的光环。

母亲出身贫寒。外公是个秀才,解放前教私塾为生。秀才在旧时的乡村里是封肩束脚的,不得耕田挑担,这是古人对知识分子朴素的尊重。因此,外公从不务农事。外婆是典型的“三寸金莲”式的小脚女人,自然干不了农活。母亲是长女,“家贫莫占长”。解放后,为挣工分、口粮,养活一家老小,14岁的她就顶劳力,十里八乡围湖造田,挑圩垦土,风餐露宿,挑灯夜战,每个毛孔都充满着建设新中国的强大意志和饱满激情,但弱小的身躯留下了特殊岁月里的许多伤痕和印迹。如今风烛残年,她整天困在伤病之中不能自拔,稍作起身,浑身骨头嘎嘎作响,让人着实心疼不已。但在电话中,许多小病小痛的呻吟声都被母亲屏蔽了,除了借助电波,身在异地他乡的儿女们自然闭明塞聪了,许多真实信息无法及时传递,代替的是微笑着说,我们都很好,你们好好上班,照顾好自己哈!

母亲是个急性子。凡事匆匆忙忙,心急火燎,难免会出意外,这往往成了伤人害己的宿命。前年夏天的一个深夜,我在办公室加班加点,突然接到电话,父亲在电话那头有点吱呜迟疑,我本能地感到有某种不祥的预兆。百般追问下,父亲说,母亲的右手在地里揠苗时摔断了。当时,我心如刀割,但是,单位太忙,不便请假,只得远远地安慰几句,希望她好好疗伤。可是,不到一个月,我在外出差时又接到父亲的电话,说母亲歇不下来,在一次搬柴火时,左手又摔断了……

短短一个月内,一双手摔断了?这是什么节奏?!

此时,离她最近的孩子也有几百公里之遥!等我近半个月后见到她时,她的双手已裹着厚厚的石膏,两捆硕大的白色绊带团与她弱小的身躯形成鲜明的对比。但让我惊奇的是,母亲看到我时,那神情居然是像孩子见到久违的父母一样欣喜不已,只是一味地责怪父亲不该告诉我这个消息,耽误了我的工作,这着实让人心寒,情何以堪?!

假期有限,我不得不在几天后就匆匆离开受伤的母亲,离开这个饱满着我整个青春记忆的遥远乡村,离开村后那业已植被覆盖、鸟语花香笼罩着的曹坡山。

曹坡山上,一大片乌云般的雪鸟群正从我头顶飞过,这不禁让我想起了日本著名散文作家东山魁夷的名作《听泉》。返程的途中,母亲这些年来日益佝偻的身影蒙太奇般地一幕幕叠现在我的脑海,面对车窗外流逝的风景,我泪水潸然。

“树欲静而风不止,子欲养而亲不待”。我一直在拷问着自己的灵魂,也在思考着这个几亿人口大流动的国度:人的一辈子究竟为了什么、为了谁而活着?我们匆忙奔波的身影究竟是要去哪儿?

但是,我坐垫下发动机的马达声不停地轰响着,滚动的车轮却没有因为我的思考而停下渐行渐远的脚步……

往后的日子里,我尽管再三嘱咐,母亲依然是没有出乎我的意料之外,在没有等到伤势痊愈的情况下,就迫不及待地干起农活了,在那双曾经拥抱着我们长大的、温暖而丰腴的手臂里,断裂的骨头向外侧高高地突起,留下了终生的“变形记”,再也抱不了她孩子们肉嘟嘟的记忆了!

去年年初,母亲的左眼开始失明了。但是,曹坡山上的风景她已经不用眼睛去看就定能了然于心了,天空中的流云如同刻骨铭心的往事一样,时刻在她心头萦绕。更为可怕的是,她的记忆如同眼睛一样也慢慢消减了。儿女们逢年过节买给她吃的许多食品都舍不得吃,想留着做人情、留着给孙子们吃,直等到过期了、变质了、发霉了;许多崭新的衣物,原封不动地被放在了不知哪个橱柜里,静静沉睡了多年,早就退出了她的记忆。尤其是刚刚交待的事情,她一转身就不知道是什么了,只是依稀记得有件事没办,然后痛苦地用变形了的右手握着空拳击打着自己的脑门,伴随着恶毒的语言苦恼地自责着,“这么傻,干吗不早点死去得了,留着世上丢人献眼啊……”

母子是连心的,可常言道:“世上只有瓜怜子,哪有子怜瓜?”真正做到与父母挂念着子女一样刻骨铭心地牵挂着父母的人有几个?!而离开了孩子,年迈的老人就失去了生活的根,这是一种无法割舍的残酷的分娩。

其实,在骨子里,比喜新厌旧更为深刻的,是人们的恋故怀旧。故土难离,人老了,就更加怀旧了。在面对“跟孩子远走他乡的城市同住,还是留守曹坡山之下的乡村”的抉择时,更多的乡村老人选择了守护着乡村的孤岛,守护着他们用几十年生命所创造的沧桑而朴素的记忆,以慰藉这一辈子对内心的拷问。在独孤而内省的乡村生活中,他们终于明白,人生一世如同韭菜一秋,时光的收割在一茬茬地乂收着。生于斯,长于斯,自然守于斯,与同辈人一起留在人世间的记忆才是他们在剩下的生存时空里赖以咀嚼的精神食粮。这,是子女们所无法给予的,这种朴素的生存情结,让我们也尊重地称之为文化吧!

相对于平凡的朴素人生和生存的苍凉厚土,子女们并不是他们生存意义的全部,因此,对儿女的牵挂只能深埋在心里。但是,思念却如同种子,越是深埋越会疯长,生根发芽,枝繁叶茂。于是,乡村的老人们找到了以抚养孙子等隔代亲的方式来填补内心深处子女们离开所留下的巨大空白,这也造就了新的群体——中国式的“留守儿童”,他们如同春天里盛开在田陌上的野花,在老人们膝下怒放,这与“空巢老人”一样,丰富着特定时空背景下独特历史名词的生动内涵。

但是,从这个层面上讲,我的母亲是不幸的。为了避免重复着我们童年在乡村里贫穷的故事,我们的孩子们也都是跟随着我们在城里生活,或艰辛的,或幸福的,说着与母语迥异的语言。曹坡山却如同胎记一样伴随着我们的记忆,也留给下一代丰富的想象。只是,母亲的裙下没有围着成群的子孙,自然就少了其他乡村老人带孙男子女的天伦之乐。如今,留在她身边的除了圈里的鸡、灶头上的猫、听话的土黄狗,就只有那头耕作了十多年的老黄牛了。在母亲心目中,它们也是自己的孩子,她精心呵护着,每晚要一一点到。每每离开几天,这些并不是城里阔人有着宠物情结一样的牲畜们,同样得到母亲的尊宠与挂念。

母亲说,黄牛是通人性的,是最还债的动物。乡村放牛成了她释放心情的最好方式。以牛为伴,在家乡的最高点,她可以看看天上的流云,不至于一个年过七旬的老妇人天天爬上危险的曹坡山而被人笑话。放牛时,她可以向着不同的方向,一个一个地寻思着孩子们各自的生活状况,可以放开心胸、放飞思绪,歇斯底里地想望着孩子们一回,如同北方汉子,在心情郁闷时,可以饱饱地喝上一瓶二锅头一样过瘾,一样地畅快!

曹坡山之上是青葱的小草,草尖之上是流浪的风,风尖之上是高空飘忽的流云,云端之上是我母亲思念儿女时的低矮的孤独。

她手打凉棚地伫立山头的风中,头发凌乱,如同思念的心情一样杂乱无序。我知道,这是伟大的原始的爱情,一种牵肠挂肚而又无以言表的闲愁,相思至深至痛。

破碎的曹坡山承载着母亲破碎的牵挂;在高山之上,母亲的思念,在风中与乱发一起肆意地飞扬……