经典的误读与局限性传播——以《爨宝子碑》的遭遇为例

陈亦刚

真相往往超越我们最狂野的想象。——丁克.杜福莱

在当下的认知当中,《爨宝子碑》毫无疑问业已成为了书法史中绕不过去的经典之作,然而事实上,绝大多数书法研习者,或许只是在麻木而教条地接受或者排斥《爨宝子碑》。真正清醒着的观察者少之又少。

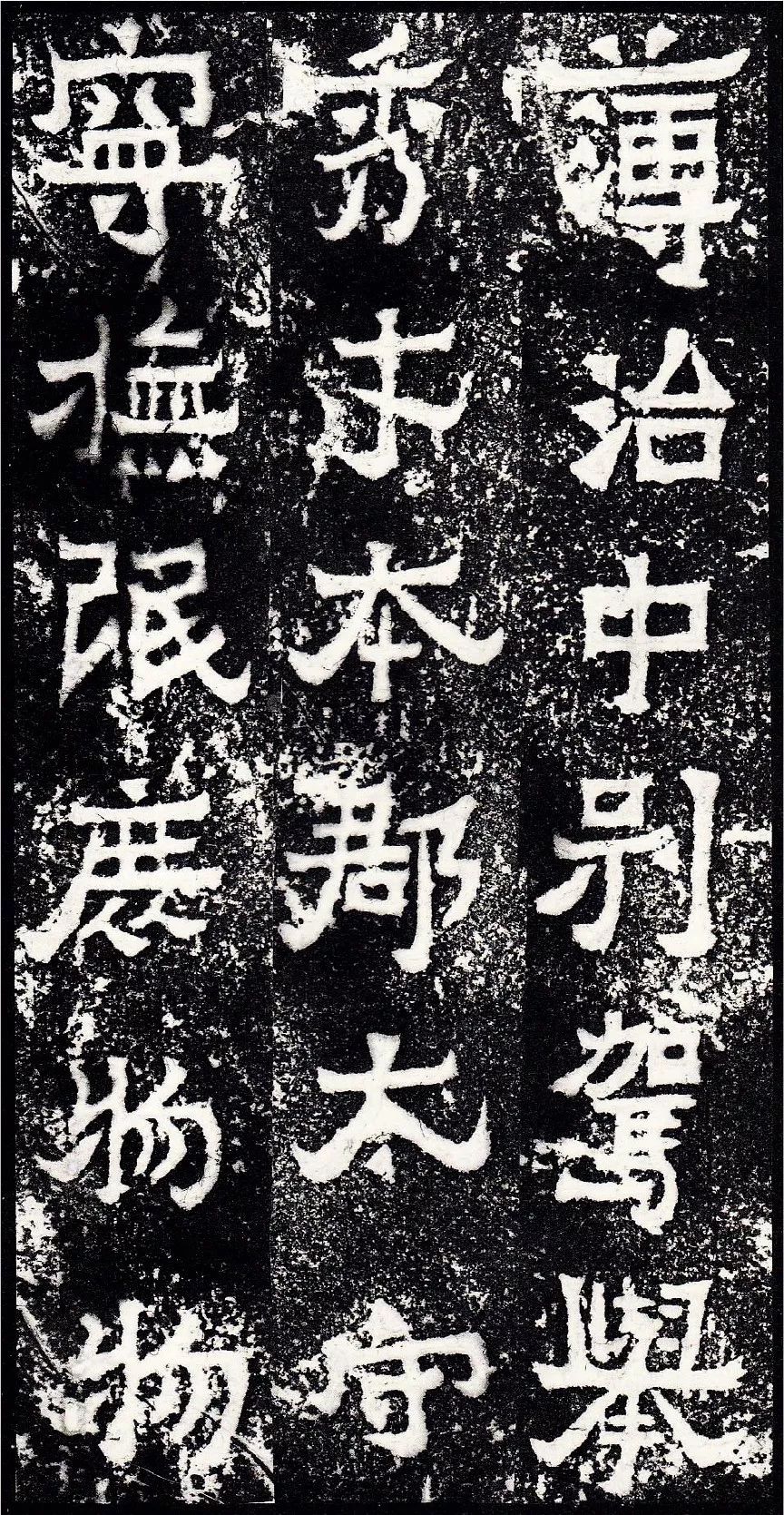

《爨宝子碑》全称为《晋故振威将军建宁太守爨府君墓碑》,碑质为沙石。乾隆四十三年(公元1778年)出土于云南省曲靖市扬旗田村,1852年移置曲靖城内,现存于曲靖一中旁边的爨文化博物馆内。此碑正文楷书计13行,每行30字,后列官职题名13行,每行4字。甫出土之时,它并未引起人们的重视,乃至在曲靖的传说中,《爨宝子碑》后来竟然被一乡民用做压豆腐的石板,直到咸丰二年,曲靖知府邓尔恒发现豆腐上有字迹,大为惊异,急忙派人找到卖豆腐之人,将碑石运回府中,后置于城中武侯祠。当时,正是碑学大兴而帖学告退的时代。所以,它一经发现,其独特的用笔,变异的结体所表现出的古朴味道,立刻引起人们极大的兴趣,被视为书法作品中的奇珍异宝,阮元称它为“滇中第一石”,康有为誉为“已冠古今”。

爨宝子碑碑刻署年为“太亨四年岁在乙已”(即东晋义熙元年,公元405年),因两晋有禁碑之令,故当时刻石极少,相对于当时社会大量流行的手札墨迹来说甚为稀见,故许多研究者将其目为东晋碑版书法中一颗灿若星辰的明珠。

康有为作为碑派精神领袖,对《爨宝子碑》与《爨龙颜碑》推崇备至,在其《广艺舟双楫》中说:“南碑今所见者,二爨出于滇蛮,造像发于川蜀。若高丽故城之刻,新罗巡猎之碑。启自远夷,来从外国,然其高美,已冠古今……笔札奇丽,当复何如。缅思风流,真有五云楼阁想象虚无之致,不可企已!”康有为赞叹:“《爨宝子碑》端朴若古佛之容!”可见其评价之高。

然而事实上,在接下来的历史中,《爨宝子碑》尽管已成为书法史书写中的经典之作,然而,《爨宝子碑》一直处于一种被普遍简单释读甚至误读,以及局部有限性传播的尴尬状态之中。

一、误读

尽管有康有为与阮元这样的大家为《爨宝子碑》张目,《爨宝子碑》却经常在各种场合各个领域被误读。

大约在《爨宝子碑》被发现二百年后,在裘锡圭的代表之作《文字学概论》里,作者是如此评价《爨宝子碑》的:“隆安三年(399年)的杨阳神道阙题字和义熙元年(405年)的爨宝子碑等,则都想摹仿八分而又学不像,字体显得很不自然”。[1]

当然,裘锡圭先生并非专业书家,他对书法史的诸多作品或许并非熟稔于心,然而作为一个严肃的文字学专家,他的这一论断的确能代表许多文字学家对于《爨宝子碑》的看法。

书法界中,也多有不认可之声——颇有理论家和书家往往以天真奇崛目之,或者将其看成西南边陲少数民族风格对中原的不成熟模仿。因此之故,非常流行的一种观点是,《爨宝子碑》书写者技艺有限,古体不熟,却正好写出了天真烂漫的感觉。比如刘涛认为《爨宝子碑》的作者“显然不谙隶法,更不是在胸有成竹地表现什么。如果有所表现的话,作者是尽力写出‘横平竖直’和‘翻挑分张’的隶书特征而已。”[2]

这里的问题在于,持上述观点的论者多将将《爨宝子碑》视为云南边陲少数民族首领受汉文化熏陶、仿效汉制而树碑立传,因而,以此为思考基点,非常理所当然的,《爨宝子碑》便成为了西南边地写法不成熟却获得意外之趣的,向中原文化及碑刻传统致敬的天真之作。尽管在这些论者看来,《爨宝子碑》的书写及碑刻水平显得笨拙,却可以获得审美意义上的好评——尽管这种好评本质上暗含着一种文明人的居高临下:

《爨宝子碑》和《好大王碑》应该成为“姊妹碑”。两碑不仅产生时代一致,而且两碑所存之地从前都是少数民族聚居的边疆地区,一在西南边陲,一在东北边境。《爨宝子碑》特点:生动、自然,单纯、方正,结构大胆、随性,笔法奇异、天真。《好大王碑》特点:安静、自然、方正、沉稳,笔法古朴、结体简单。共同点:字体方正、自然。此处“自然”的含义是,两碑字体都没有当时南北书风中的派别背景、宗教背景,没有皇权旨意,没有任何世俗强压在书者身上沉重的包袱,而是天马行空,信手拈来,清水芙蓉,一尘不染,别具一格。因此,没有任何时期的碑与之相似,可谓空前绝后。这也正是其可贵、可佩、可尊之处。长期以来,这两块同时代的碑,受到人们广泛赞誉,并成为书家临写的重要碑帖。现代很多书家都在这两个不同凡响、个性极强、绝无仅有的碑中寻求归宿。[3]

知人方能论世。一个重要的事实是,爨氏家族并非所谓云南本地少数民族,而是中原迁徙而来的汉人,并且,其家族本来具备悠久的历史及深厚的文化渊源,例如史学家班彪、班固即为其祖辈中的佼佼者。[4]

此外,云南当时,亦绝非许多研究者轻率认定的荒蛮边地,与中原文化天悬地隔,而是在许多方面与汉地文化具备着密切而高度的历史同步性。[5]这样与上述研究者判断迥异的文化背景,竟被普遍大规模的误解与释读,进而得出看似合理实则肤浅粗暴的判断,实在令人唏嘘。

《爨宝子碑》遭到误读,绝非书法史里的个案,即便是声名像赫如《兰亭序》,亦不免质疑与否定之命运。有趣的是,《爨宝子碑》与《兰亭序》有着令人感慨万千的联系。二者书写年代甚为相近,仅仅大约五十年左右。于是,在上世纪六十年代的兰亭论辩里,《爨宝子》被郭沫若当成认定《兰亭序》为伪作的有力证据。当年论辩结集成书之后,封面上的“兰亭论辩”四字,也被意味深长的用爨体来写出。[6]

郭沬若的观点其实亦非故作奇论,而是渊源有自。阮元曾以云南爨碑风格否定《兰亭序》,而李文田亦在汪中所藏的《定武兰亭》后作跋,对《兰亭序》文字提出怀疑时说:“文尚难信,何有于字!且古称右军善书,曰龙跳天门,虎卧凤阙,曰银钩铁画。故世无右军之书则已,苟或有之,必其与《爨宝子》《爨龙颜》相近而后可!”

李文田与郭沫若的观点之无法立足,已有研究者以西域的魏晋残纸为证据反驳,此处不再赘述。然而,即便没有魏晋残纸的出土,他们的论断同样是极为不客观冷静的,这才是更加可叹之事。

更进一步,即便是当时的郭沫若,已经发现《爨宝子碑》与南京相应时期的王氏家族墓志大有相似之处,(遑论更早之时,康有为、沈增植已经指出,爨碑与北碑的密切关联)但在其后的几十年里,将《爨宝子碑》定性为西南地区少数民族的特殊书写风格之书法研究者居然代不乏人,这就暴露了诸多研究者学术方法的严重缺失。

当然,在立论之时,研究者是无法完全避免不完全归纳法的,然而,尽可能的广采博收相关资料,讲求逻辑方法,极为谨慎下出结论,理应是每个严肃的研究者必须的态度——这种严谨的科学客观态度,在书法学界并非常态,这实在难以令人心安。

《兰亭论辩》封面

二、局限传播

与误读相关的,是《爨宝子碑》的局限传播现象。

正如研究者所言:“当今书坛,最热衷《爨宝子碑》书风,习爨人数之多,名家的历史和社会影响最大的,不是在出土地云南,也不是以碑派书风著称的北方,而是广东。”[7]广东对于爨体的研习与传播可谓一枝独秀。

这种书体的传播现象颇有意思:既然《爨宝子碑》已然位列经典,为何与其它经典碑帖的遭遇不尽相同?一般而言,作为位列经典的诸般碑帖,基本是研习者或学有所成者在国内诸地呈均态分布,何以习爨者除了在出土地曲靖长热不衰,独独在广东备受青睐?此一现象,本文在此处用“局限传播”一词以名之。

在二位研究者的研究基础上,[8]笔者接下来试图拈出几个碑帖接受传播的原因,并在其中展现诸多书法研习者的有限目光。

首先来看《爨宝子碑》在广东流传的诸般人间因缘。

《爨宝子碑》于1778年出土后,时隔七十余年,即咸丰二年(1852年),云南曲靖知府邓尔恒在豆腐上发现有字迹,派人寻访,遂将此碑运回府署保管。其中情形,正如研究者所描述:

邓尔恒出生于诗书官宦人家,其父是当时赫赫有名的两广总督邓廷桢,曾与钦差大臣林则徐共同禁烟而成为民族英雄。邓廷桢精通书法,是晚清著名书法大家。邓尔恒自幼耳濡目染,饱受熏陶,在书法艺术上颇有眼界。《爨宝子碑》让他惊为天书,此碑文字太奇特——笔画上,说是楷书不为其过;字形上,说是隶书名副其实;通篇笔意和布局近金文大篆,碑字明显正书,一笔一划写出刻出;正书下笔能像草书那样洒脱、灵动,正书造型能像行书那样随性、大胆,这些都让邓尔恒久久震撼。[9]

抛开上述所引文中对《爨宝子碑》并不够准确的描述不谈,《爨宝子碑》的确在相当范围引发了不小的反响。而因缘际会,诸人都与广东有着密切的关系。

如前所述,邓尔恒之父邓廷桢曾为两广总督,接踵而至云南的阮元,于道光六年(1826年)九月,任云贵总督。是年,在云南陆凉访得《爨龙颜碑》,并作《爨龙颜碑跋》。跋云:“此碑文体书法皆汉晋正传,求之北地亦不可多得,乃云南第一古石,其永宝护之。”是年前后,为金陵甘氏作《永和右军砖拓本跋》,由滇寄还,否定《兰亭》为王羲之所书的可能性。而阮元本人,曾在之前于广东为官多年。

本身即是广东南海人的康有为的《广艺舟双揖》秉承阮元以来的碑学思想,更为发挥,南北碑刻并重,他把魏碑和南碑提到开宗立派的高度,并总结出了可被人们宗法的“十美”,认为“是十美者,唯魏碑、南碑有之”。在《购碑第三》中,列举碑派书法应研习的碑刻共二百余种,在其列举的晋碑中便有《爨宝子碑》,并说:“晋碑如《郛休》《爨宝子》二碑,朴厚古茂,奇姿百出。”又单独评价其“端朴若古佛之容”。因此,在康氏的评价体系中,《爨宝子》碑具有很高的艺术价值,在书法史中亦具有较高的地位。

康有为个人的意见并不能代表大多数人的看法,更不能真实地反映历史的本相,他的评价往往带有较多的个人喜好和感情。但康有为作为当时的政治人物和文化精英,掌握着一定的话语权,其论说便颇有影响力。

康有为之后,李济深、赖少其、秦咢生等人的实践与努力,《爨宝子碑》的书法遂逐渐成为广东书坛的显学,长盛不衰至今。

然而,上述的研究者似乎没能够进一步思考除却这些人际的牵连,爨宝子书风何以在广东如此耀眼突出,以及为何同时位列二爨的《爨龙颜碑》在广东却乏人热烈取法。

笔者认为,这里约略还有两个可能原因。

一是广东与云南的地域相似性。在中国历史上,广东与云南皆为边地,亦曾独立成国。二地与中原文化一方面具有千丝万缕的联系,一方面又长期被中原正统所低视。广东诸书家对云南爨碑的热情,极有可能内心怀着因同为边地而被忽视的感同身受之情。

此外,尽管《爨宝子碑》与其它中原方笔铭石体碑刻颇多共通之处,然而,其更为突出的造型特点,使得效仿者易于成一家面貌,可以在其它风格的学习者中跃然而出。也正因为这个原因,与中原诸多碑刻过于相近的《爨龙颜碑》,在广东的传扬便失去了这一优势。

东晋 爨宝子碑 局部

三、方法论的匮乏

我想说的是,诸多书学研究者或者书家,都习惯性的凭借一己之偏见,在缺乏历史学严谨方法的情况之下,仓促而主观的得出结论。如此,对于经典作品的正确认识与研习,无疑会造就一重重人为的障碍。

虽然,《爨宝子碑》的遭遇是一个个案,但《爨宝子碑》在各种情形下的遭遇,正如风月宝鉴,映照出不同人群中研究学习之方法论的种种匮乏,这实在是值得警醒的一件事情。

[1]见裘锡圭《文字学概要》p93,1988年,商务印书馆。

[2]见刘涛《中国书法史·魏晋南北朝卷》p244,2009年,江苏教育出版社

[3]见吴湘生《《爨宝子碑》:“道法自然”的杰出代表》,《云南日报》2017年6月8日

[4]见李剑锋《从“二爨”看六朝时期云南与汉地的文化同步性》,《中国书法》2016年11期,p36

[5]同上

[6]《兰亭论辩》,文物出版社,1977年

[7]见叶炼勇《论爨二札:从《爨宝子碑》看方笔铭石书的传统兼论其在广东的传播》,《中国书法》2016年11期,p42

[8]见叶炼勇《论爨二札:从《爨宝子碑》看方笔铭石书的传统兼论其在广东的传播》,《中国书法》2016年11期,p42,以及李楠《岭东二爨书风考察》,《中国书法》2016年11期,p78

[9]同注3

…………………………………………………………

国内统一刊号CN41-1206/J

主编:谭振飞

副主编:王客

原载《东方艺术-书法》2018.11下半月

内容来源:梅岗