沈鹏,1931年9月生,江苏江阴人。幼习诗、书、画,入大学攻读文学,后转攻新闻。曾任全国政协委员、中国文联副主席、中国书法家协会名誉主席、中国美术出版总社顾问以及《中国书画》主编。兼任中国人民对外友好协会理事、中国国际友谊促进会理事、中国艺术教育促进会理事、中华炎黄文化研究会理事、北京大学艺术教育研究顾问、炎黄书画院副院长、中国书画函授大学教授、《书法之友》杂志名誉主席、绍兴文理学院兰亭书法学院名誉院长等职。

探索诗意——书法本质的追求

文/沈鹏

有朋友问:最早的书法是什么样子,比如彩陶上的“划道”能否归入书法?我想,从事物本源的意义上说,彩陶上“划道”既然代表文字的雏形,代表着人的本质的一种外现,也就可以视为书法的“存在”。然而彩陶上“划道”没有形成完备的文字,文字的各种笔法没有齐备,我们分析书法本体的发展,要从文字的完备形态谈起,还要考虑到包括物质材料的演变、审美观念的积淀等全部历史。

学术界一般认为,三千余年的殷商甲骨文是最早的文字,以后历经大小篆、隶、楷、行、草的演变,笔法和结体相应丰富起来。可以说,书法的历史同文字演变是不可分离的。没有文字即无所谓书法;没有文字演变,今天书法不会如此美轮美奂。这个基本事实,成为我们研究许多问题的出发点和归宿。三千多年的汉字,无论怎样变化,没有脱离方块字的基本形态,在一个方块字里有线的运动,而线的形质又不是单一的。传为智永“侧”“勒”“努”“趯”“策”“掠”“啄”“磔”八种笔法包含在一个“永”字当中,概括汉字的基本笔法。八种笔法都是线的形态的变异。在每个方块里,基本笔法的组合不同,所以形成不同的“字”,而从书法艺术的眼光来看,没有一个字的笔法是无差别的。在书法家笔下,每一幅作品以至每一个字都有独特个性,“点”“画”被组合在特定的字当中,不但字有个性,点画也有个性,点画作为字的基本“构件”具有不可移易替代的特殊性质。写得“好”的“字”不是许多“好”的笔画的拼凑,而是许多“好”的笔画的优化组合。书法的线,可能比不上绘画“十八描”种类繁多,可是从绝对意义来说书法线条的变化是无穷的,在美学意义上不存在两根相同的线条,西方美学家称中国书法为“线的运动”,重要的是要从“运动”中理解“线”。处在运动中的事物更不会有绝对意义上的重复。线离开了运动便如“枯柴”“死蛇”,失去生命,这样的书法便谈不上艺术的魅力。

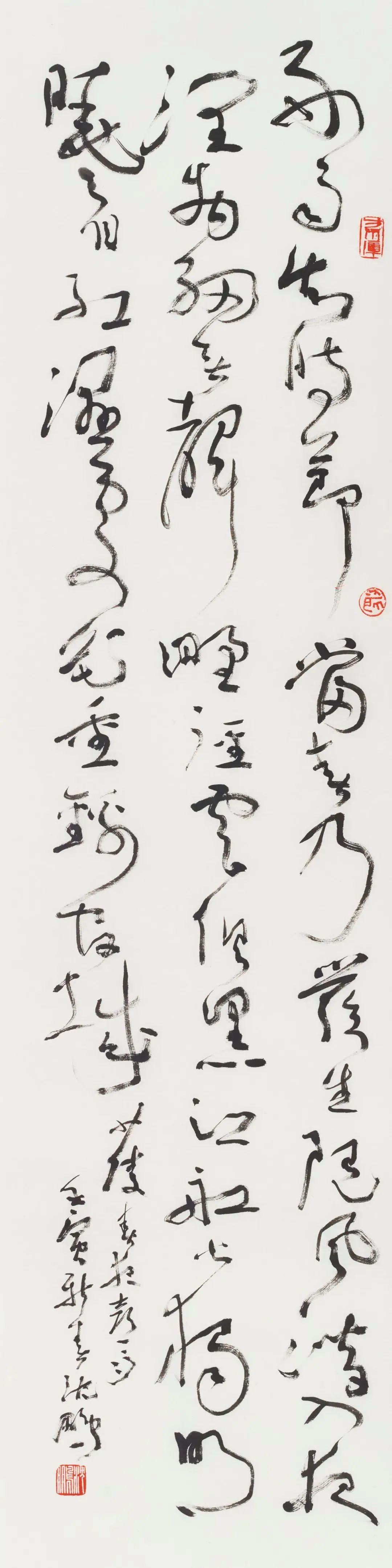

沈鹏作品

杜甫《春夜喜雨》

尺寸:137cm×34.5cm

释文:好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。

野径云俱黑,江船火独明。晓看红湿处,花重锦官城。

书法是否是形式美之一种?我想,书法当然具备形式美的属性。书法欣赏有很强的直觉性,视觉首先接触到物质材料,下一步的章法与结体,相对说属于书法形式的外部层次;进一步,是书法的笔法、笔势、笔意,就接触到内部形式,而上述两种形式层次是互相关联的,都直接关系到书法的内涵意蕴。谈书法的形式美,我们不能忽略:第一,它形成的物质条件;第二,它内含的精神气质。文字的物质形态是多样的,甲骨文将文字刻在龟甲、牛骨上,大小篆铸刻在青铜器上,还有陶、砖、瓦、石、竹、木、帛、绢等等都可以是书法艺术的物质载体,使用材料不同,于是产生各种特殊效果,比如甲骨文的尖硬,金文的圆浑,陶文的随意。……都丰富了汉字书法的笔法与结体,积淀在全部书法艺术的创造之中。篆刻(印章)可以说是书法的另一表现形态,滥觞于战国,盛于秦汉,用于封泥凭信,实用性与艺术价值并存,元代以后文人介入篆刻,以石料代替从前的金属,有利普及,出现了流派纷呈的局面。篆刻有史以来即是书法的一个分支,又与书法作品配合,互为合璧。研究书法,必定要研究篆刻。二者常是并称的,反之也是一样。时下有些篆刻作品之流于无根据的“野”“怪”,是脱离了“印从书入”的规律,或者也可以说是当前某些书风的一种反映。我们不必一律反对“野”“怪”,扬州画派到石鲁等画家都曾被目为邪道,但有些作品根基浅,下刀(笔)心中无数,并不是真正的创造性。如何审慎区别认真的探索(那怕很不成熟)与廉价的创造(那怕煞有介事),需要真知,并且要经得住时间的考验。

书法虽有多种物质材料,最普遍大量使用的还是毛笔与宣纸。从新石器时代陶器上的彩绘,还有甲骨上留有书写未刻的文字,可以推测毛笔已有很长久的历史。《国语·晋语》有“臣秉笔以事君”的记载。最早的毛笔属硬毫,羊毫(软毫)的大量使用与改进是元明以后的事。自从有了笔,又有了纸,两种工具的结合,便产生了特殊效应。东汉文学家、书法家蔡邕,有一篇《九势》论述运笔规则,特别强调一个“势”字,说道:“势来不可止,势去不可遏;唯笔软则奇趣生焉”所谓“势”,应是力的奋发,走向;最后一句“笔软”,指毛笔的运用(请注意非即“软毫”),因为有了毛笔,所以千奇百怪、千姿百态便出现了。可见毛笔的表现力,很早以来就被肯定。

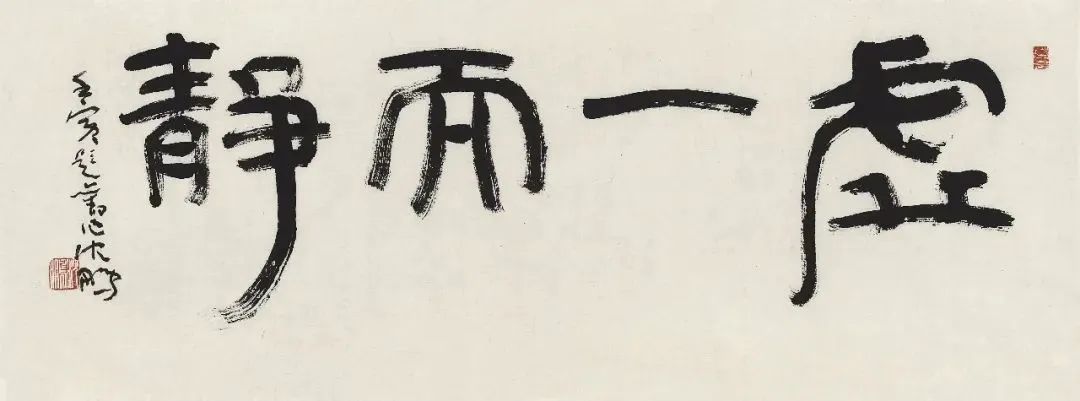

沈鹏作品

《虚一而静》

尺寸:34cm×92cm

笔居于文房四宝的首位。笔、墨、纸,笔是起主要作用的。“墨”与“笔”相辅相成。“要知画法、字法,本于笔,成于墨。”(清·朱和羹),“不知用笔,安知用墨?”(清·周星莲)“笔墨”是一个对偶范畴,狭义解释可指“笔”与“墨”配合的书画技术,广义的说可以扩大到书画创作技巧,连接到造型、气韵等概念。但笔墨的发挥要落实到纸上,笔墨的效应与纸张性能有直接关系,历来纸张品类繁多,仅《中国书法大辞典》所载条目,即有一百三十多种。宣纸早在唐代已发明使用,张彦远《历代名画记》有宣纸的记载,当时榻书画的蜡纸,便用宣纸上蜡以备摹写。自从有了宣纸,笔墨的变化姿态真是莫可穷尽,邓以蛰说过一句很有意味的话:“‘墨’由‘绘’的潜化而来”,此处“绘”指彩绘,这句话可解释为前者是后者的概括、提炼、升华。“墨”虽然不如“绘”色彩纷繁,但“墨”决不单调。墨色可以分许多层次,所谓“墨分五色”,实际同笔法的变化非止“十八描”一样几乎是“无限”的,在具体作品里有着不可替代的作用。大体说北宋重浓墨,讲究墨实,如苏东坡说要如“湛湛然小儿眼睛”。南宋浓墨而活用,元人浓淡相间的成分多起来了,明代董其昌开淡墨一路,还有专用宿墨、干墨、焦墨、湿墨等。用墨的路子拓宽,也反映了文人水墨画审美观念的影响,特别是画上题字的风气盛行,绘画的墨法向书法渗透。有人认为,研究书画的人一向偏重书法对绘画的影响,却较少涉及绘画如何影响书法,此处初步接触到的墨法可以说明绘画对书法影响的一个方面。绘画对书法的笔法的影响在石涛、徐渭、郑板桥、八大山人等画家作品中也很鲜明。他们既用书法的笔法写兰、竹、山、石,也用画兰、竹、山、石的笔意写字。这里再说“墨”的丰富性不仅是墨色自身的变化,还因为“墨”与“白”(纸)以及“墨”与“墨”在相互对比中显示出自身的存在,所以变化无穷。进一步说,即使墨色本身没有变化,那黑与白的对比也会因字的点画粗细与聚散、疏密等等而显示“墨”的丰富性,只有“状如算子”的字,不单用笔单调,用墨也因用笔单调而单调的。有人把“墨”看得简单,是因为不懂得墨有很高的概括力,并且“墨”的效应“笔”相辅相成,有经验的书家要像有经验的画家一样看重“墨”。

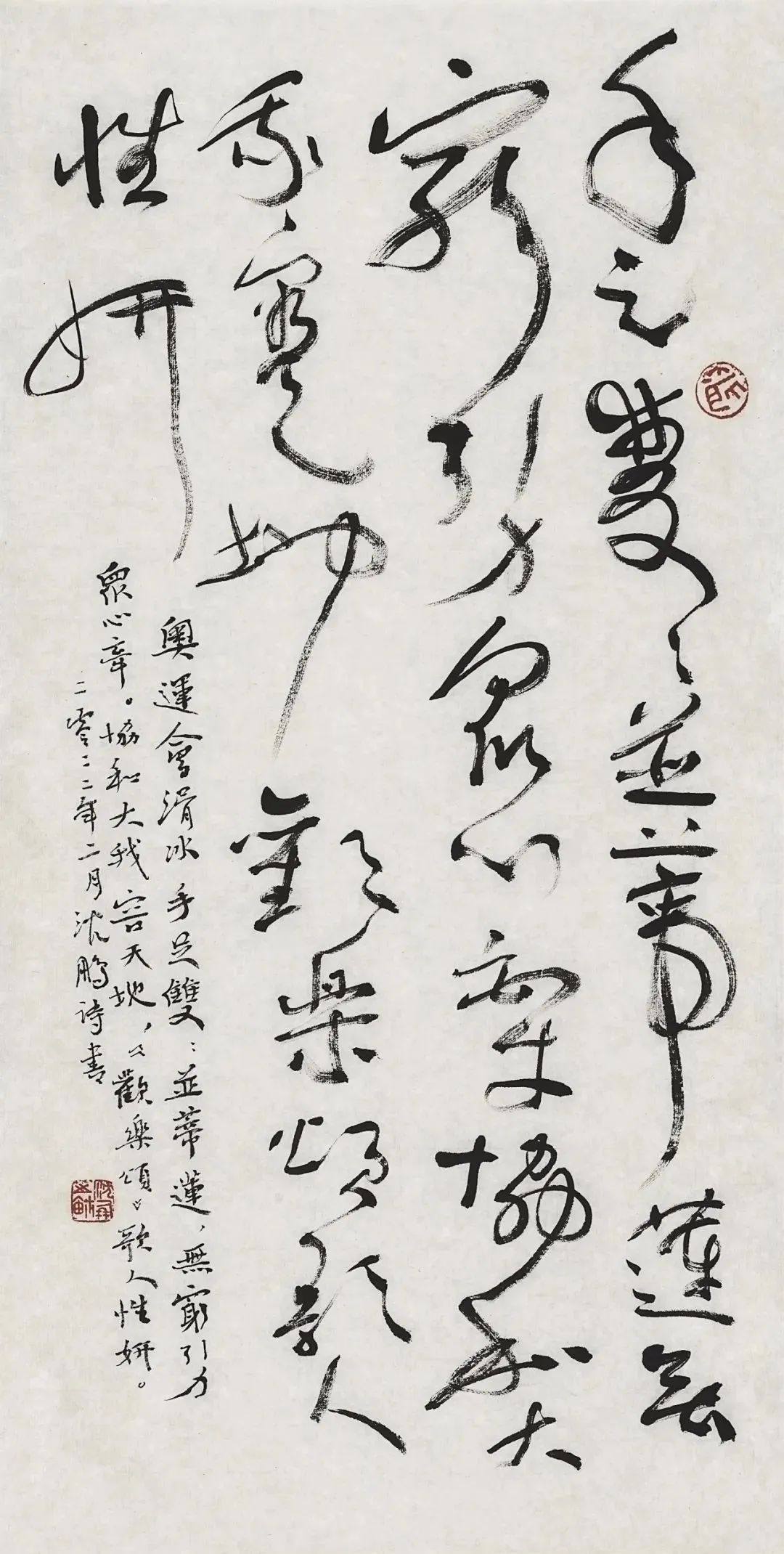

沈鹏作品

自作诗《奥运会滑冰》

尺寸:68cm×34cm

释文:手足双双并蒂莲,无穷引力众心牵。

协和大我容天地,《欢乐颂》歌人性妍。

二零二二年二月沈鹏诗书。

书法物质材料的特殊性,对于书法形式美有重大影响。“笔墨”的许多对偶范畴如疾涩、藏露、润枯、浓淡、顺逆、肥瘦、方圆、刚柔等都同特殊的材料分不开。以魏碑来说,许多作品笔画之见方,是与刀刻分不开的,比之直接用毛笔写在纸上便有了不同的效果。从文字演变的历史来看,魏碑文字归入楷书,但从书法艺术的角度看,魏碑可以成为一种独立书体而与隶、楷并立。魏碑一般偏于方笔端庄、雄强,也有圆笔灵动、秀润的一面。把魏碑局限于一种模式几乎是一种误解。

再说书法的形式美必须体现内在精神。书法的形式美受着我们民族长期形成的审美意识的支配,体现了我们民族审美意识的许多重要特征。形式上的变化,那怕只有毫厘之差,也必定于内在精神有所增损。汉字的字形,可以看作书法艺术赖以存在的形式,使转、顿挫、节奏则是由外在形式向内在精神的过渡或深化。书法艺术的许多概念,形式与精神是不可分的。且举“骨力”来说,我们民族一向给予重视,如“强其骨”“汉魏风骨”“骨气洞达”都体现了高度美学境界。与此相反的“骨力羸弱”“丧失骨气”均是贬语;而“软”“媚”又几乎是“无骨”的同义语了。由此,书法的审美标准已经进入了道德、哲学范畴,再深入探究,接触到人品与书品关系的侧面。我们民族审美意识中有着丰富的辩证法,即以“骨”来说,“骨”必与“肉”相副,有“肉”无骨固然足为病垢,而有“骨”无“肉”也欠丰美。这还是偏重形式因素而言,进一步,“骨”又与“风”“神”“气”“韵”等概念相联系,进入更高的审美境界,不然“骨”便失去内在价值,“骨”如果不能进入审美境界(比如“圭角”“孤露”……)便是不美的。李世民《王羲之传论》贬王献之的话语显然偏颇不准确,所谓笔画“如隆冬之枯树”,是“瘦”与“疏”相连了。但他认为“疏瘦”不美反映了他的审美观念,而“疏瘦”可能不美,也可能是美的,“疏”与“瘦”是时常受到赞美的,要看“疏瘦”体现了怎样的内在精神。中国书法重视形式美,但不简单是“构成”“结构”的美,中国书法如果失去深广的哲学、美学底蕴,便失去了灵魂。再拿“知白守黑”“计白当黑”这一观念来说,从字面看不难理解,书法黑白相间(篆刻虽是朱色,其理相同),在白纸上写字,单注意“黑”是不行的。更要注意到它在“白”(纸)的全局中的位置。如此理解“知黑守白”“计白当黑”当然不能算错,可是以此解释工艺图案以及西方拉丁字的书写都不会同中国书法有什么两样。然而两千多年前老子说的“知其白、守其黑”有着丰富的哲理,老子本意虽然非指书画艺术黑白分布,可是联系到中国古代对时间与空间关系的观念,传统戏剧的时空意识,舞蹈与音乐中的空灵、象征、虚拟,再联系到传统书画,“知白守黑”就意味着我们民族美学观念的一个重要特征,这里包含了对总体布局的处理,要善于在没有笔墨的地方见出笔墨精神,善于“无声胜有声”,“以少少许胜多多许。”这就要突出“虚”的作用,“虚”不是简单的“无”,白既不是原先意义上的空白,虚也就不是原先意义上的虚无,“虚”中要有实,要使人联想到实,这又联系到中国传统艺术中的“意境”“气韵”等范畴,传统艺术中的“意境”“气韵”形成的一个重要的基础正是虚实关系的处理,而书法是最能体现这种传统艺术精神的。我读过一篇文章,说中国汉字的美术字、外国拉丁字的书法,也一样要求有“神”而不仅外形的美观。我以为,以“形”“神”作为共处一个统一体中矛盾的双方来说,有形必有神,没有无神之形;形的安排的妥贴,精到,必有神生,但我们说的中国传统书法的“神”,则是特定的美学观念的产物,它由内而外,由表及里,蕴含着民族的灵魂,这是不能不区别于一般美术字与外国拉丁文字的,西方美学家杜弗朗曾说美术字达不到审美的层次是因为它“只表现了一种整齐和技巧的娴熟”,而超越外表的整齐一律和技术性的熟练,恰好是中国书法美的基本要素。

至此,我们试比较一下中国书法与西方抽象艺术。一个时期以来人们常议论书法的“抽象性”。从一方面说,“抽象”相对于“具象”而言,古人有许多将书法比拟天地万物诸种形相的论述,恰好反证书法艺术是不能具体描绘客观物象的。具体描述客观物象是强书法之难,孙过庭早已指出“巧涉丹青,功亏翰墨”为大病,不要因“功亏翰墨”而以“巧涉丹青”加以“弥补”。另一方面,要承认随着改革开放再次进入我国的抽象艺术,对人们的欣赏习惯已经发生潜移默化的影响。从现象上看,抽象派绘画与书法并非没有共通之处。它们都脱离“具象”,并且也都着重主观精神的表现,但书法以汉字为基础,这是西方抽象艺术所没有的,再比较两者的内在精神、历史渊源,就能看到它们的共同点只在若干外部形态,伴随几千年文字历史的书法同二十世纪初期在欧洲哲学思潮与多种绘画流派基础上产生的抽象派,完全是两种不同文化与审美观念的产物。正如《罗密欧与朱丽叶》比之《梁山伯与祝英台》,又如贝多芬《田园交响乐》比之《春江花月夜》,尽管有相通的至情至性,却源于不同背景下产生的民族精神。

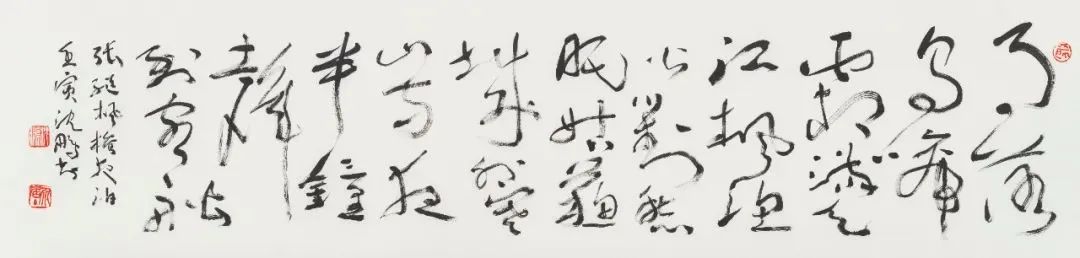

沈鹏作品

张继《枫桥夜泊》(一)

尺寸:34cm×136cm

释文:月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。

姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。

张继,枫桥夜泊。壬寅,沈鹏书。

西方现代艺术家米罗,晚年向东方靠拢,甚至借鉴书法,可是他那具有地中海文化色彩的风格,他那对于和谐的追求,梦幻的思考,依旧属于西方人的世界观,目前难以为中国人普遍接受。中国书法当然也可以从抽象艺术获得启发,但不应当舍弃汉字成为抽象派的附庸,或在审美观念上步趋抽象派。我们也大可不必夸称中国书法“早于”西方抽象派数千年,因“古已有之”而沾沾自喜。“古已有之”的东西未必就好,何况这种沾沾自喜实以抽象主义为评价的标杆。西方欣赏者无妨用抽象主义眼光欣赏、爱好书法,但要真正深入理解中国书法却要从对中国民族艺术的宏观的观照与具体分析中取得真知。米罗从中国书法得到启发,有人说从中国人看米罗“不地道”,可是如果他照搬东方,又不是米罗了。今后随着我国对外开放的扩大,文化交流日益频繁,中国书法吸收西洋艺术包括抽象艺术的积极因素将成为不可避免。但书法受文字制约,有自己的深厚传统,西方艺术不可能直接“楔入”。对此,我们不应当将书法的造型基础——汉字视为枷锁与镣铐,应当如实看成书法的局限与长处,犹如音乐需要音符,戏剧需要情节,绘画需要形象,诗词需要格律,……。排除了局限性,其长处也不复存在,特点终于丧失。为了强化书法的美感,书法也未尝不可以借助一些“外部形式”的因素(比如纸的染色加工,装裱的改进等)加强感官的刺激性,但刺激性不应当排斥耐看性。“外部形式”不能替代形式美,难以进入审美的深层次,我奉劝热爱书法的朋友要耐心些,书法艺术本身具有深层次的美。要我们花力气发掘、创造。

书法离不开文字,我们再从文字的表意功能来看。书法归于“大文化”的一个组成部分,并折射、反映、体现大文化。早期甲骨文的卜辞,钟鼎文的叙事,石鼓文的狩猎诗,包含着丰富的历史、文化、经济、政治、军事内容,我们既可把甲骨文、篆书当书法艺术欣赏,也可以当历史文献研究。两者的不可分离性统一于文字,而书法,一开始便表明人类按照美的规律创造世界的特点。商周甲骨文、金文时代,还没有从理论上论述书法艺术的文字,可是留下来的作品几乎每一篇都很完美,从章法到笔法都经得起推敲分析。其不经意之处,正好表现出朴素、稚拙的美感。大约从东汉开始,对书法美逐渐进行系统的探索,到唐代书法理论与技法的研究大备。比如文字内容与书法艺术的内在联系、渗透便是自觉创造的一个重要标志。书法不但总体上说具有象万物之形、抒一己之情的特点,还可以做到随篇章内容的变化而产生不同的情感反映,像孙过庭《书谱》所说王羲之写《乐毅》《画赞》《黄庭经》《太师箴》《兰亭序》书风各异其趣,随文辞内容而变化着书法的情致。但这仍然只能相对而言,因为书法是一种“纯艺术”,它相对独立于文辞内容,它不可能与文辞内容“同步”,不然书法又成了文辞内容的“形式”从而取消书法本身。

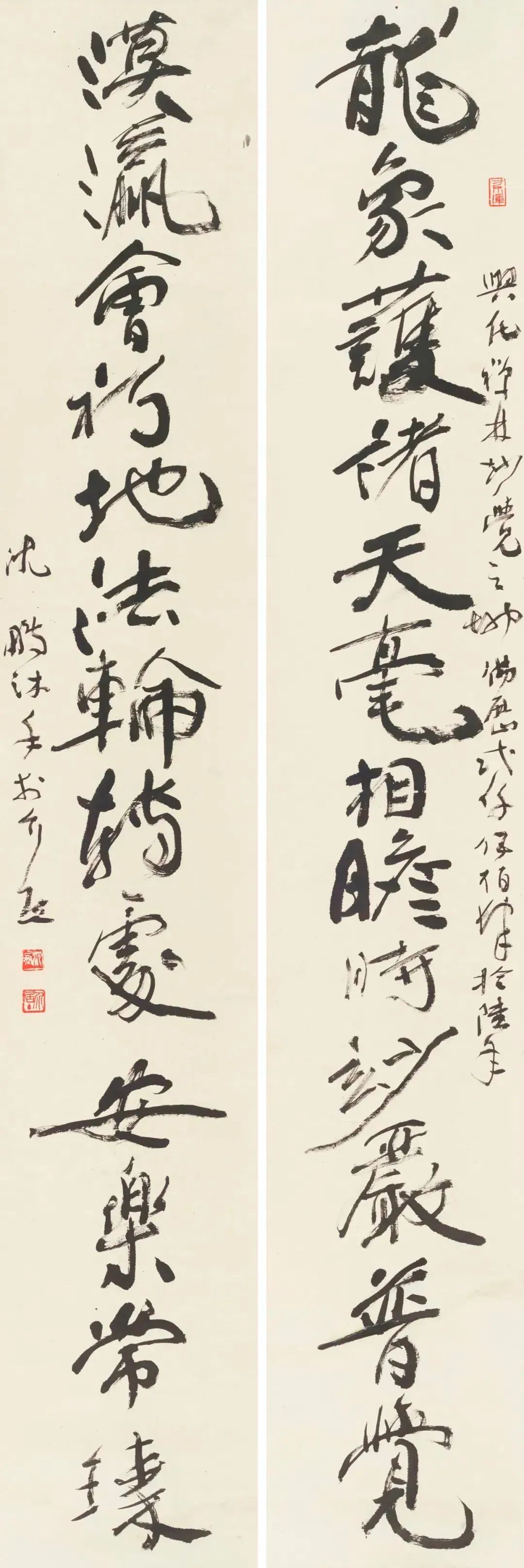

沈鹏作品

龙象漠赢联

尺寸:205cm×34cm×2

释文:龙象护诸天,毫相瞻时,妙严普觉;

漠瀛会初地,法轮转处,安乐常臻。

兴化禅林妙觉之地,佛历二千五百四十六年,

沈鹏沐手于介居。

文字内容与书法之间相互渗透的微妙关系有时是存在的。在各种书体中,草书尤能表达作者的情性。苏东坡论为人传神,“具衣冠坐,敛容自持”不能看清人的天性;人的天性在行动中表露最鲜明,草书与真书的关系与此相类。唐·张怀瓘说,草与真之异:“真则字终意亦终,草则行尽势未尽。”不过也只能相对而言,真书一样可以有不尽之意。清·刘熙载:“观人于书,莫如观其行草。”唐代张旭、怀素的狂草,将草书的主观抒情作用发挥到了极致。倘将草书比为文学中的诗歌,旭、素便是诗歌中的屈原、李白,达到了浪漫主义的高峰,常言“唐人尚法”,“法”不仅指楷书,也包括草法,在一定意义上,越是狂放不羁的草书,越严格受制于自身法则。

用历史的眼光看,对书法美进入自觉的研究当然是好事,但书法创作有很大程度的随意性,主观性,虽然绝对需要规范与法度。但如果把规范与法度限制过死,用数学的准确性顶替艺术的模糊性,便失去这门艺术应有的生动活泼的性格。书法虽然不排斥逻辑分析,却更要树立整体的质的观念。假托为欧阳询的“八诀”“三十六法”之类的文字,显然是把千变万化的书法纳入了固定的框架与程式,所谓“四面停匀,八边俱备,短长合度,粗细折中,心眼准程,疏密欹正”,“不可头轻尾重,无令左短右长”等等,对初学者有些规范作用,可是不适于较高层次的审美需求。直到今天在书法教学、创作中还有着不良影响,成为束缚思想的惰力。

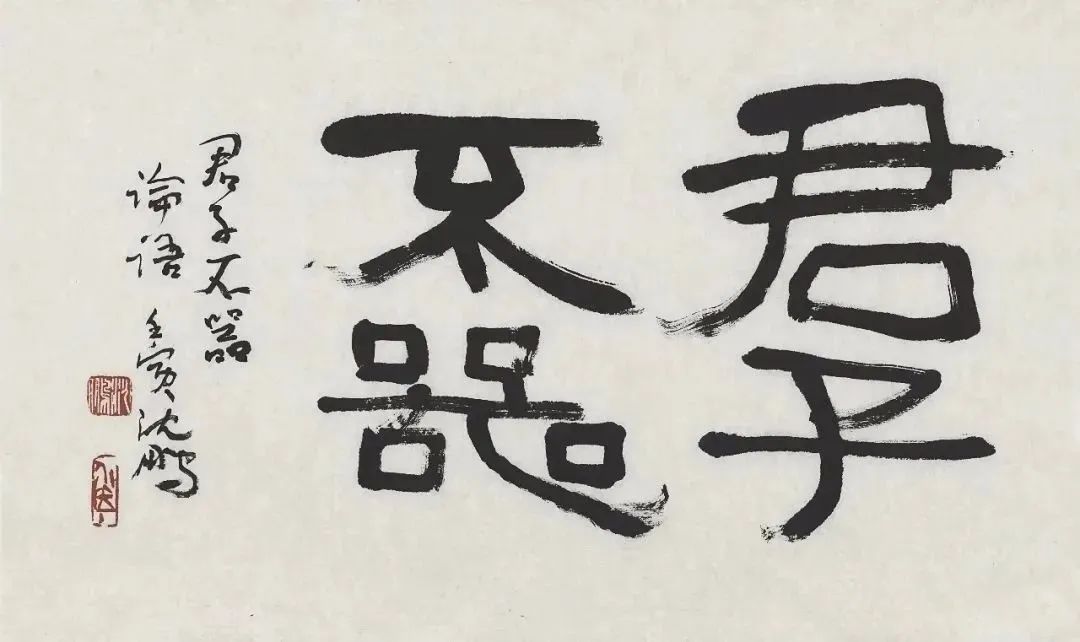

沈鹏作品

《君子不器》

尺寸:34cm×58cm

释文:君子不器。论语,壬寅,沈鹏。

谈书法的历史,还不能不涉及“文人画”。滥觞于宋,极盛于元以后的诗、书、画、印结合的“文人画”,从书法发展角度看问题,是书法在大文化圈内的扩充,展开。“工画者多善书”(唐·张彦远)还只表明对书画同理、同法在一定阶段的认识。兹后书法的用笔规则、造型方法越发被文人运用于绘画,反之绘画的笔墨创造也深深地浸润到书法中。诗、书、画、印各以其自身特点追求着诗意,并丰富着整个作品的诗意,诗书画印结合,创造出我们民族高度成熟独具一格的形式美,独立于世界艺术之林,历经一千多年不衰,今后也不会自行衰亡。

不过需要重申,本文上面说过书法形式美的可贵在于它有我们民族素来的灵魂。按照海德格尔关于一切艺术品都具有诗的特点的说法,诗、书、画印结合决不应当停留在形式本身,“诗意”是这种形式至高无上的灵魂。“诗中有画,画中有诗”的可贵在于诗或画中有着画或诗的渗透。诗、书、画、印的结合不是简单的技术上的加法,不是貌合神离。时下我们从展览会、画册看到许多中国画还保持着诗、书、画、印结合的外貌,可是缺少诗意,徒存躯壳而乏象外之旨,画外之意,不能令人激动和给人美感。反倒不如有的作品并不追求“诗、书、画、印”俱全却流露真情实意来得动人。与此同理,一方面我们强调书法的本质不能脱离文字,有的作品名为书法而远离文字的现象引人深思,甚至忧虑,另一方面,也有的表面“忠于”汉字而无创造意识的作品,不见得真正进入了书法艺术的领域,汉字在这样的作品里仅成为躯壳,生气毫无,这是另一种脱离书法本质的倾向,如何在特定的形式中灌注生气,在传统与现代交叉的坐标上寻求方位,是我们应当不断探索的问题。

(本文为1995年汉城举行的国际书法学术研讨会论文,1997年3月改定)