山东书法界,郑训佐以纯熟的理论和独树一帜的书法风格著称。学者、诗人、书法家,三种不同的身份融为一体,再加上他周身洋溢的文人气质,形成一种独特的文化气场。作为文人书法的典型代表,儒雅的文学教授,优秀的书法家,颇有成就的书法理论者,不同身份透视出他身上的不同特质。

郑训佐,安徽省天长市人,1958年8月生。1983年毕业于山东大学中文系汉语言文学专业并留校任教,曾任山东大学文学院副院长。现任山东大学书法艺术研究中心副主任,山东大学文学院教授、硕士生导师,中国书法家协会理事兼学术委员会委员,山东省书法家协会顾问,山东省古典文学学会副会长,山东省文艺评论家协会副主席。主要从事书法学和中国古典文学的教学与研究。

一个优秀书法家的传承与创新

小路消失在黑暗的尽头

星星滴下无名的忧伤

一个声音从山那边传来

还是诚实地背过身去

遥远的海上正荡着抑郁的桨

——节选自《夜从山顶升起》

这首收录进《济南诗选1917-2017》的诗歌,以沉郁而又疏阔的笔调,展示出郑训佐对语言和其背后的文化背景的独特思考。作为上世纪80年代著名的山东大学云帆诗社成员,他与韩东、杨争光等人一起,成为那个年代大学生诗歌的代表人物。在那个文学风起云涌的年代,新诗和古典诗词在不同程度上影响了他的年轻岁月。

由诗歌切入,进而走进郑训佐的心灵世界,文学、哲学与书法交相辉映。透过半个多世纪的历史烟尘,穿越数百公里的地理连接,抵达安徽天长——1958年,郑训佐出生于一个书香世家,祖父和父亲都是教师。受家庭影响,他七八岁就开始写字,至今,池畔临书的祖孙背影依然不时浮现在他眼前:“童年时,傍晚在祖父的督责下,站在矮板凳上就着八仙桌写二尺见方的大字,夕阳下,风回池水,树噪归鸦。”那是在“文革”期间,家里几乎所有的老字帖都烧掉了,只能找到一些活页字帖,再就是报纸上流行的新隶书、新魏碑和郭沫若的行草书。

时间流逝加重了往昔岁月的分量,在回忆中,书法艺术的祖孙对接超越了书法本身:“祖父的萧疏白发与童年时代的我处在盲动中的幼稚的指腕构成的这一幅临池图,实际上再现了血缘的历史对接,并最终成为一种宿命,使你在一种本能的驱使下,义无反顾地完成艺术之旅。”

后来,有五六年时间,他一直帮人写大字,由他写,别人刻出来。多篇报道曾提到他读高中时为学校题写校名的故事,大学毕业四年后的一个岁暮,他路过母校,那几个字还悬挂在校门前。“岁月并没有抹去它的青涩、稚拙和冒失,相反,在墙壁斑驳、冬云低垂的映照下显得更加倔强。”

高中毕业后成为下乡知青,因为他的美术字写得好,公社的大字报专栏,从文章内容到书写、版式设计全由他一人完成。“公社的待遇很好,去写大字报就不用参加劳动了。直到后来读到大学二年级,回老家时公社还有人来找我去帮忙写字。”

及至恢复高考,1979年,郑训佐考入山东大学,开始有计划、系统地临帖,楷书学习欧阳询,行书学习文征明,临得十分逼真。“但是毕业后发现了问题,文征明毕竟不是一流书法家,在内涵上有缺失,过于圆熟,‘熟’到极限必成‘俗’。”为了摆脱影响,他开始写隶书,主要临摹《张迁碑》,对《石门颂》也用功较深。此外也写简牍书。

“隶书是汉字重要的书体,因其有古拙厚重之格,可以化解文征明字体势上的浮华飘荡之气。”同时,他对草书形成了自己的见解,“二王”作为行草书的源头,是行草的母体。米芾在“二王”基础上有破有立。王铎相当勤奋,博采前人之长,于经典中寻找创作灵感,因此既有古典整合意义,又极具创作意识。

博采众长的过程,就是扎根的过程,不断自铸风貌,一个优秀的书法家破茧而出。

以深厚的人文背景从事书法创作

天长与汪曾祺老家高邮毗邻,风俗相近。汪曾祺,这位“中国最后一个士大夫”,以其深厚的文化功力不断影响着当代学界。数十年来,郑训佐经常会想起这位老乡,并在自己的文学艺术生涯中多有借鉴,他曾说:“汪氏的价值在于他是作家中出色的书家,又是书家中出色的作家,二者合一,便支撑起了一片一般书家难以企及的艺术天空。”二者一样才情高蹈,后者又有了浓郁的书卷气。

大学毕业留校以后,他教了几年留学生中文课程。后来回到文学院,进入古典文学教研室。偶然的工作分配,开始教授魏晋南北朝文学,这个中国历史上独特的“士人人格和士人文化的高峰期”,在文化上对接了他的家学与个人癖好,为他形成自己的文化人格提供了借鉴。

“书法和整个人文学科分不开,文学、哲学是书法呈现的载体,同时又融化到书法艺术的内核中去。”郑训佐说,“文史哲最密切的有三个时期,一是先秦,二是魏晋,三是宋明理学。”

“中国历史上,多次面临书法艺术的变化,比如唐宋时期,以颜真卿、黄庭坚、米芾为代表的书家,那种有冲击的作品,相对于魏晋时期的王羲之等就有了很大变化。到了明代,已与‘二王’相去甚远。”他一直追求传统基础上的创新求变,致力于研究前人“变化”的成功原因。他常讲到“马蹄式”的前进:“书法的新变不同于蝉蜕和羽化。书法无所谓新与旧,所谓从旧质中脱胎换骨,从旧身中蜕化新貌,新的骨肉与传统还有千丝万缕的联系。”

他举例指出,八大山人早期学习董其昌,后来典型的“八大体”,结构高度夸张,和王羲之的作品比较,似乎已经没有多大关系了。“前期,八大山人可以看做是王羲之衣钵的传承者,但晚年的八大山人,甚至可以看做是王羲之的‘反动者’。”

“书者,如也。如其学也,如其才也,总之曰如其人也。”郑训佐其人,性格儒雅,风趣而不失谦逊,颇有长者风范。古典修养、学术造诣和诗人才情相互辉映,发而为书,自然大雅。作为古典文学研究者,他把其深厚的文化积淀,贯穿于书法的线条和内核中,其书法作品便在“知白守黑”里凸显出特有的厚重、流畅和明快。他将“以深厚的人文背景从事书法创作”视作自己毕生追求,并有着清醒的自我认知,对外界的诸多溢美之词淡然处之,不骄不躁,不断钻研。

他虽受到西方艺术哲学的影响,从来不轻视书法作为视觉艺术的“形式感”,但更提倡人文精神的弘扬。“由生命的感性与文化的理性熔铸而成的人文精神,对于书法家来说,这是一种宏大的精神境界。落到艺术创作中,又是一种实在美学境界。宏观的文化背景、人文精神常常是我进行书法批评的出发点。”

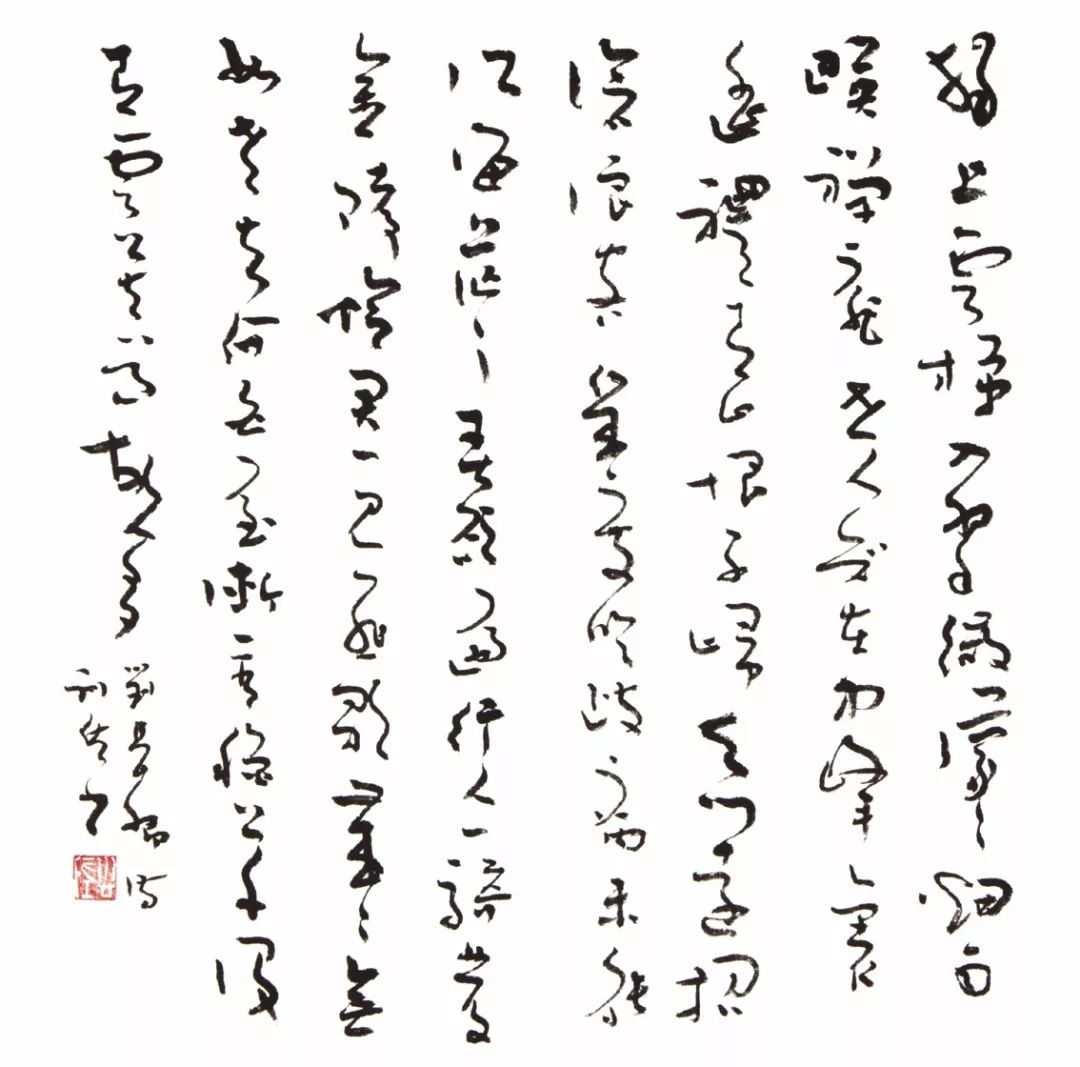

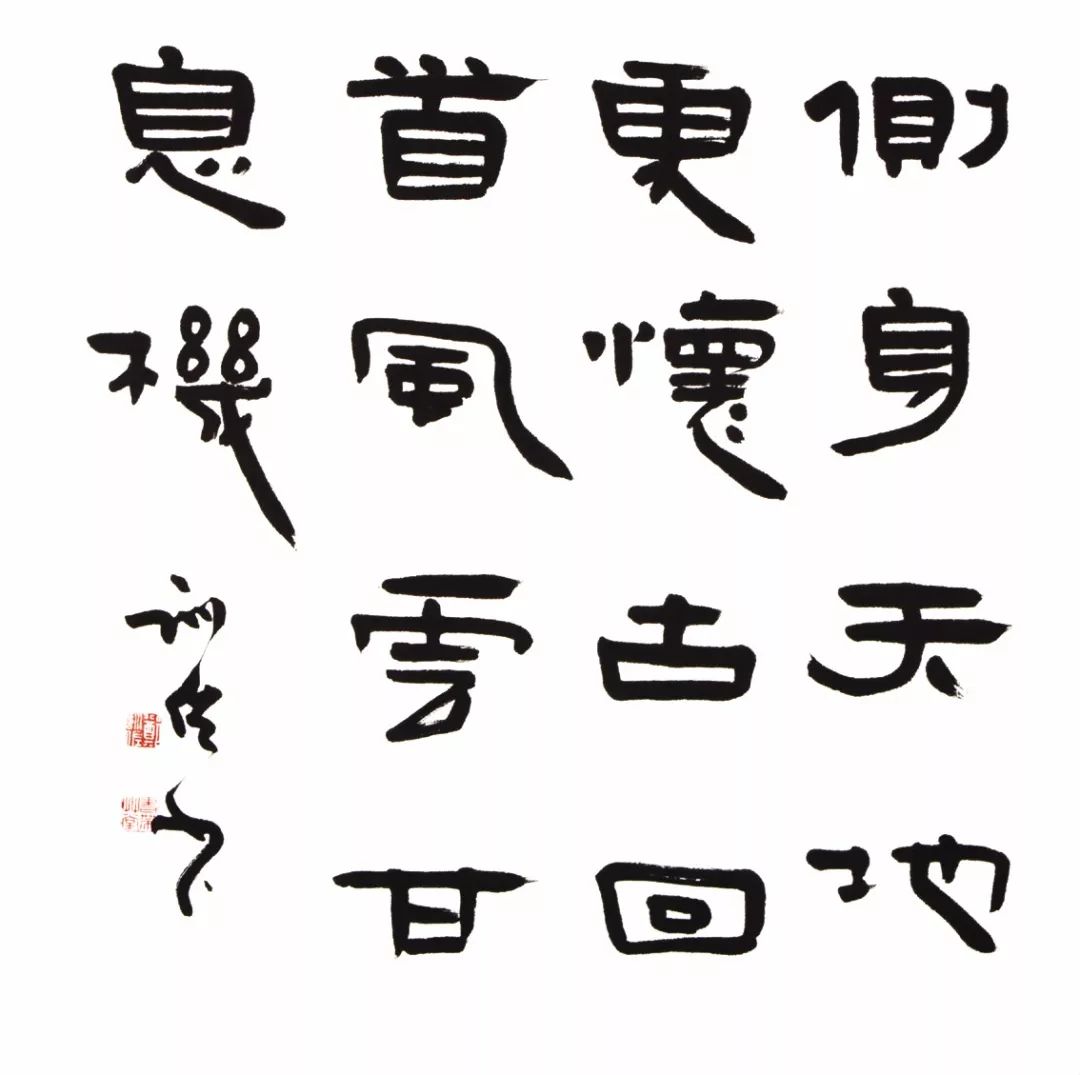

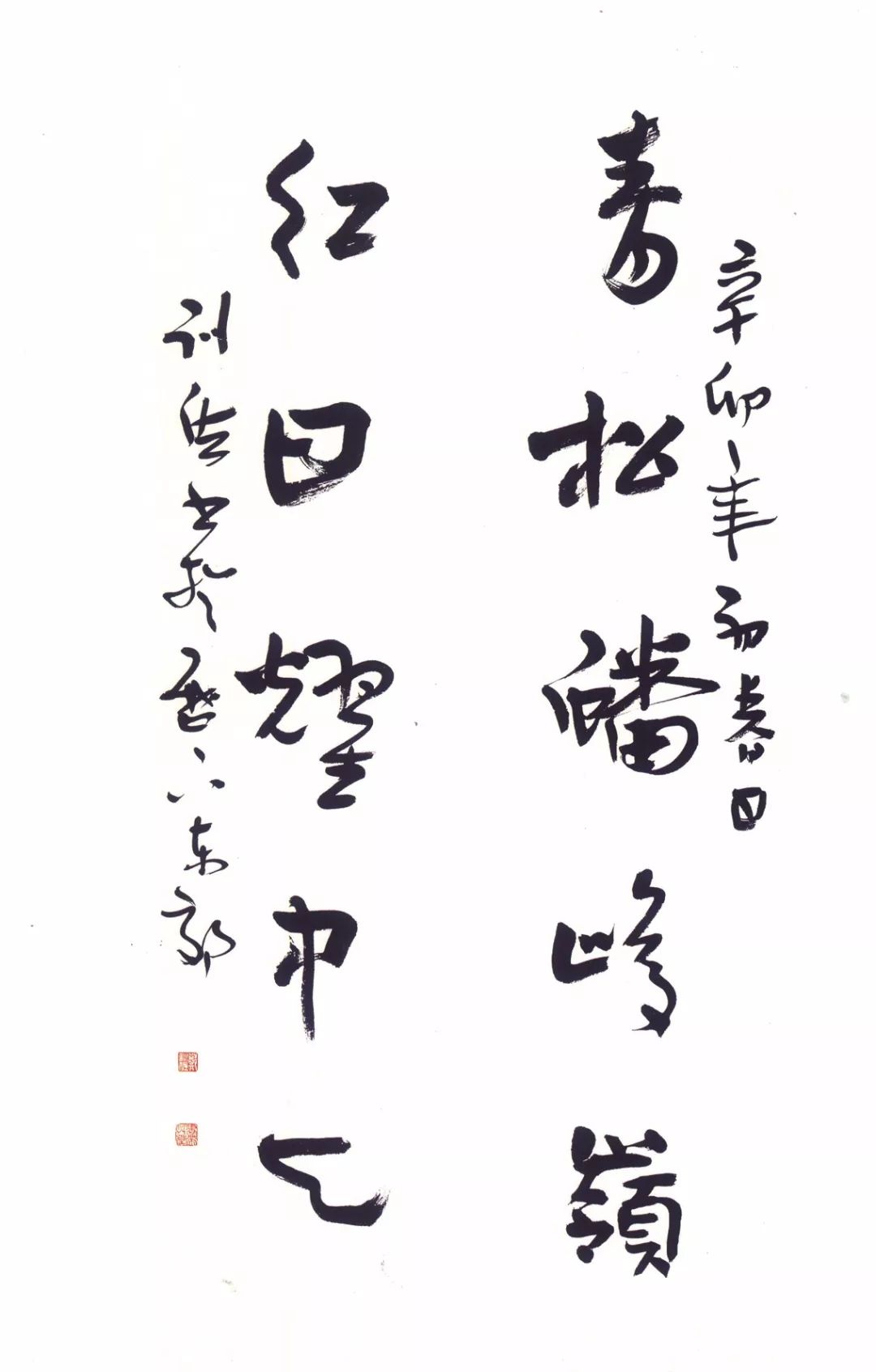

有文章对已在山大讲台上站立了30余年的郑训佐进行总结:“作为学者,他是在国内有一定影响力的知名教授;作为老师,他的才情和人格魅力不知让多少学子为之倾倒;作为书家,他的作品或隶、或行、或章草,融古朴和经典于一体,传统文人优雅的气节内蕴毕现,笔锋流转间自成一种深邃悠远。在他的作品里有着碎玉朱砂深埋的宁静,一任外界风雨琳琅,世情浮华。”

又是一个“三位一体”,多重侧面堆积起一位文人的命运流向。

理性沉思与当代书坛的人文复归

近年来,郑训佐越来越意识到文征明书法在内涵上的缺失和风格上的甜俗,更多地关注近现代出土的秦汉简帛书,把简帛书和汉碑熔铸在一起,略掺行书笔意的章草,使隶书有了一种新的面貌:沉雄中有跳宕,古雅中杂流丽。因为章草开创了新的书法意境。这种意境来源于章草具有综合篆隶书体的意象。

端庄、虚和、灵便的章草犹如朝廷威仪之象,庄严大气,宏伟雄壮,八面威风,雍容华贵。格局之大,是书法之大象。他喜爱有加:“对于书法家而言,技法是非常重要的,但书法不能止于技法。书法作为一种文化形态,植根在中国传统文化的土壤里。书法作品打动人,感染人,是因为书家的人格精神、文化品格与书法本体相互辉映:共同熔铸而成的气息。”他直追古貌灿然的书法本相而去,这就避免了在章草基础上发育而来拘谨、凌乱、寒俭的楷草行书,而它们仿佛只是小小的分支,只是继承了其大象中一个方面的小象而已。

作为一位理论和实践皆有所长的书法家,郑训佐的文章,能让人受到震聋发聩的理论震撼,又有感到会心不远的心理契合。对于当下书法的“冷与热”,他亦有着清醒的认识。冷,即书法已基本上从我们的日常书写中隐退,当下的所谓书写,因微机的全面介入,已基本蜕变成程序的输入。作为书写主体的文化工作者,已逐渐与真正的书写尤其是书法渐行渐远了。热,即书法显示出一种前无古人的繁华,其炙手可热的境遇甚至可以称得上“烈火烹油,鲜花着锦”。“虽说书法作为几乎唯一的书写方式,自古深受重视,如唐代就曾将之列入教育体系,并设有书法教官。但从总体上看,与当今书法显赫的境遇相比,似不可同日而语。时至今日,高等院校的书法本科专业已达百十家之多,而书法的硕士点、博士点也为数不少,乃至有人喟然生忧。”

如此热闹之下,郑训佐指出,当代书坛存在几个误区:理性精神的失落、历史批判中的困惑、“权威”被消解、走向僵化的“书卷气”。而“人文精神”、人文关怀的回归恰恰是解决这一僵化格局的重要手段。他说:“一个具有艺术禀赋的人花上十年、二十年的时间,可以在技法上炉火纯青,这不是遥不可及的目标,但要在艺术境界上达到可观的高度却绝非易事。”他也说:“书法应有深厚根基,然后才能自铸风貌。”

“水怀珠而川媚,石蕴玉而山辉”,郑训佐向着章草结字灵动变化中寻找纵横交错、常有奇趣,左向右背,而那温柔灵动,丰富幽深,生机活泼而又平静安宁的书法意境,更如攀登书法的群峰之巅。唐人张聿诗云:“何处青蘋末,呈祥起远空。”当代书坛真正的人文复归又何尝不是?