作者题记:这组当代中靑年书法家批评系列文章,是十一年前,即2008年应《书法报》邀约而写。所写书家我作了调整。十一年过去,书坛发生很大变化,创作思潮,审美观念都有所改变。所评书家也已人过中年,其中梅墨生不幸辞世,令人欷歔。重读文章,事过境迁,但问题仍在,书法焦虑仍在,所评所思仍有现实对应。

赵雁君是20世纪90年代崛起书运的当代中青年书家代表人物。这种代表性并不是随意加予的,而是由时间的绵延所证实了的。当然这也不是由简单的几次国展获奖便能够获得的声位。事实上,20世纪末,很多国展获奖者已销声匿迹了,远离人们的关注视野之外。因而,所谓代表性人物,在很大程度上是指其对当代书坛的影响及其创作本身与当代书法问题语境的关联程度以及所形成的张力。就这一方面而论,赵雁君无疑是当代书法无法回避的个案。

作为从展厅机制走出的书家,赵雁君显然有别于20世纪80年代显名的书家,他门不仅从辈分上分属于两代,而且在书法创作与审美上也面临着不同的时代遭际。20世纪90年代成名的书家,成长于文化断裂、失序,书道中落的忧患时代,而崛起于文化复兴,书法重振的新时期。他们中很多人,与现代书法史上的名家大师有门人薪传之继,其时代之功,在于推动书法启蒙,并在新旧交替中,在观念与实践两个层面实现了书法的维新之变,这无疑为后进书家的崛起做了全面铺垫。

与20世纪80年代成名的书家相较,赵雁君一辈书家,书法的文化重负与承继之重相对减轻,而创新之重则相对加重。在这个前提下,如何对待传统问题也更加强烈地凸显出来。化约为具体的书史语境,赵雁君一辈书家面对的是后碑学民间书法思潮的撒播;反拨海派帖学异化并进而反拨元明清帖学谱系的异化及由此带来的书史压力。这种创作寻绎及书史压力在赵雁君身上尤为强烈地凸显出来。

赵雁君书法是从二王帖学入手的,身处绍兴兰亭故地及20世纪90年代中国美院进修的经历,都使他与“二王”有着一种天然的亲合。更为重要的是,“二王”书法内省式的理路与其心性有着内在的契合。不过,面对几经断裂,几经异化的“二王”帖学传统,赵雁君对“二王”帖学的接受是具有时代特征的,同时也具有强烈的个体特证。他的帖学创作显然没有受到海派帖学——尤其是沈尹默的影响,也没有受到书史上赵、董的影响,而是直抉“二王”元典,这使他能够从根本上摆脱伪古典主义的桎梏,而使其帖学创作进入一种返本开新的清明之境。

当然,赵雁君帖学创作并未表现在简单的返本上,如果仅限于此,那还只是一种轮回式的复古,赵雁君帖学创作的个体价值主要还是体现在他对帖学的审美前见和预设上。

受整个20世纪80-90年代后期学思潮的影响,赵雁君对风格主义也有着敏锐的感应和接受,他对汉简魏晋残纸的别裁,在他谋求帖学风格营构中起到了积极的效应,抑或毋宁说,赵雁君正是从二王化裁章草、残纸,建立起个我的帖学语汇,这是一个拣择、淘汰、嫁接、整合的复杂过程,它有别于对二王经典风格的简单因袭,而是明显偏离正统帖派谱系,尤其是将“二王”经典笔法与民间书法融合以至混化无迹,就更须一种卓荦的本领。从他早期书法创作中可以明显理析出这种风格的演蜕过程。

赵雁君主体立场的帖学建构,使其帖学创作与现代帖学拉开了距离,与惯常的赵、董正统帖学谱系相较,也具有了陌生化审美效应,从而在很大程度上,使其帖学创作具有了原创性的高度。颇有意味的是,赵雁君对纯粹学院派帖学是持有微词的,对一味步趋二王,讲求笔精墨妙的帖学路数,他是并不认同的,从中也可以看出,他的帖学立场,是尊古而不泥古,二王帖学只是他帖学创作生发的元典,而不是惟一的路径。因而表现在创作中,他并不一味讲求笔法的精微,而是撷取强化二王的侧锋——侧以取妍,并将其与章草、残纸相生发。“礼失而求诸野”,他正是从民间残纸、章草及笔势、手势上寻觅到了二王内在质朴之趣,并相生相发,以克厥成。这种质朴之趣反而在唐宋以下的赵、董帖学中是难以睹见的。

开放的帖学立场使赵雁君并不抱有惟二王为正宗的保守主义观念,这当然使他在帖学创作上的转益多师成为可能,同时,也使他的帖学创作能够突破二王的限阈而走向更开放的书史空间。但是,从另一方面说,也正是对二王帖学所持有的非独尊立场,使他轻易地在后期创作上走向反经典帖学路径。

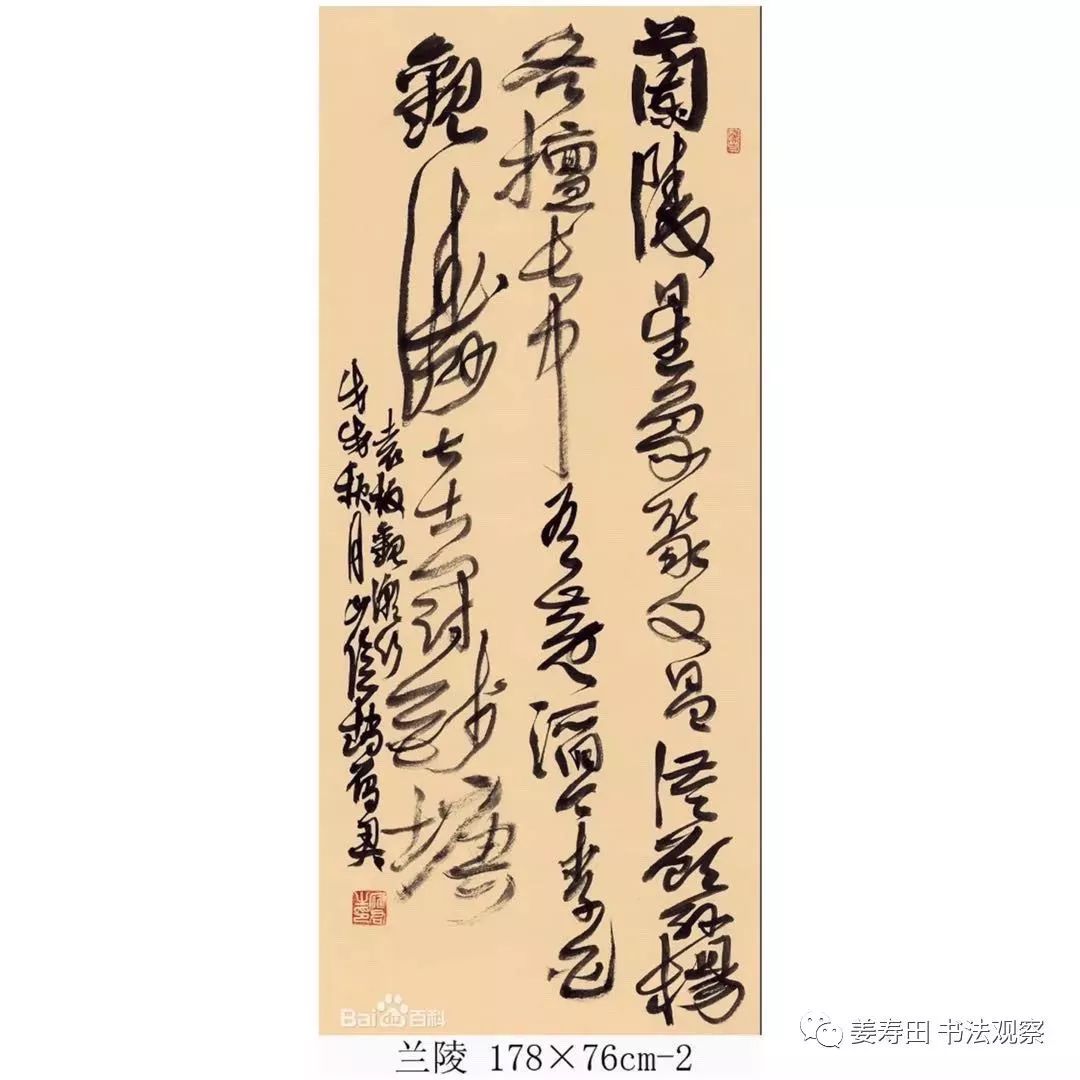

我说赵雁君走间反帖学当然是过激之词,他后期创作仍还在大的帖学范围内进行。我只是以此提示出他对二王帖学谱系反叛的激烈程度,我这里指的是赵雁君20世纪90年代后期对徐渭的取法。不只我个人,书界对赵雁君的这种跨越式创作转向都有些大惑不解。就书家个人而言,赵雁君对乡贤徐渭的取法当然有他的审美追求和心性要求。我想,在这里浙江人内在的骨骾慷慨起了很大作用,这在徐生翁、潘天寿的书法绘画中,乃至鲁迅的文章,秋瑾的丈夫气中都不难体味到这种慷慨郁肆之气。因而,永和风也并不总是惠风和畅的,它也内蕴英雄失路托足无门的悲慨,也有剑指云霓不可一世的豪气。因而,如果,对赵雁君书法风格转向的理解是对的,那么,也就能够接受和理解赵雁君风格转向的合理性。

不过问题依然存在,理解赵雁君书风转换的合理性,并不等于认同他目前书法创作的审美价值。事实上,由于赵雁君的当下创作转换过于突兀,以致与其早期创作已不具有相承性。他由二王一路一跃而转入“明清调”,书法由内省式转向表现性。笔法由指法转向碑榜之法,徐渭、沙孟海取代二王成为心仪取法的对象。

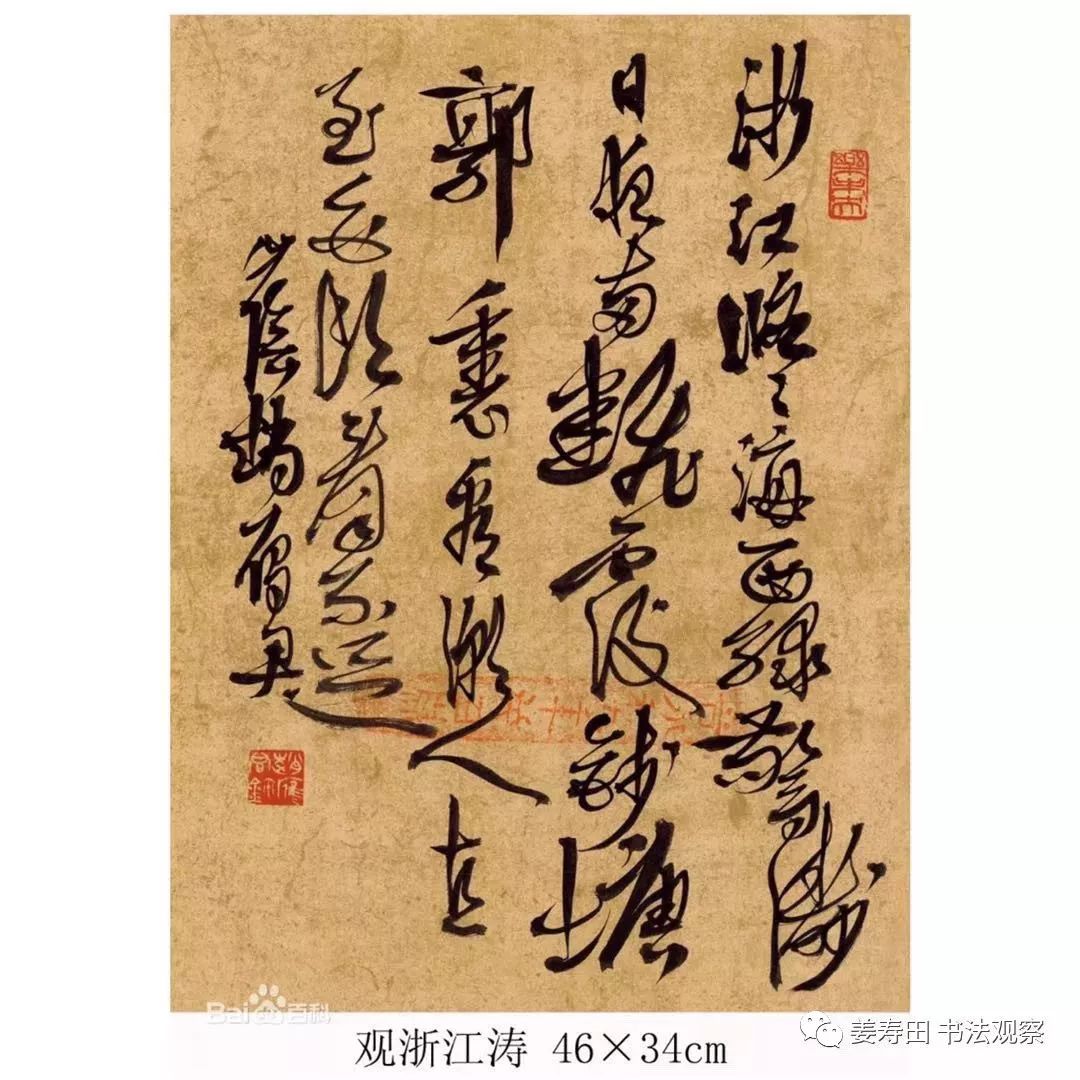

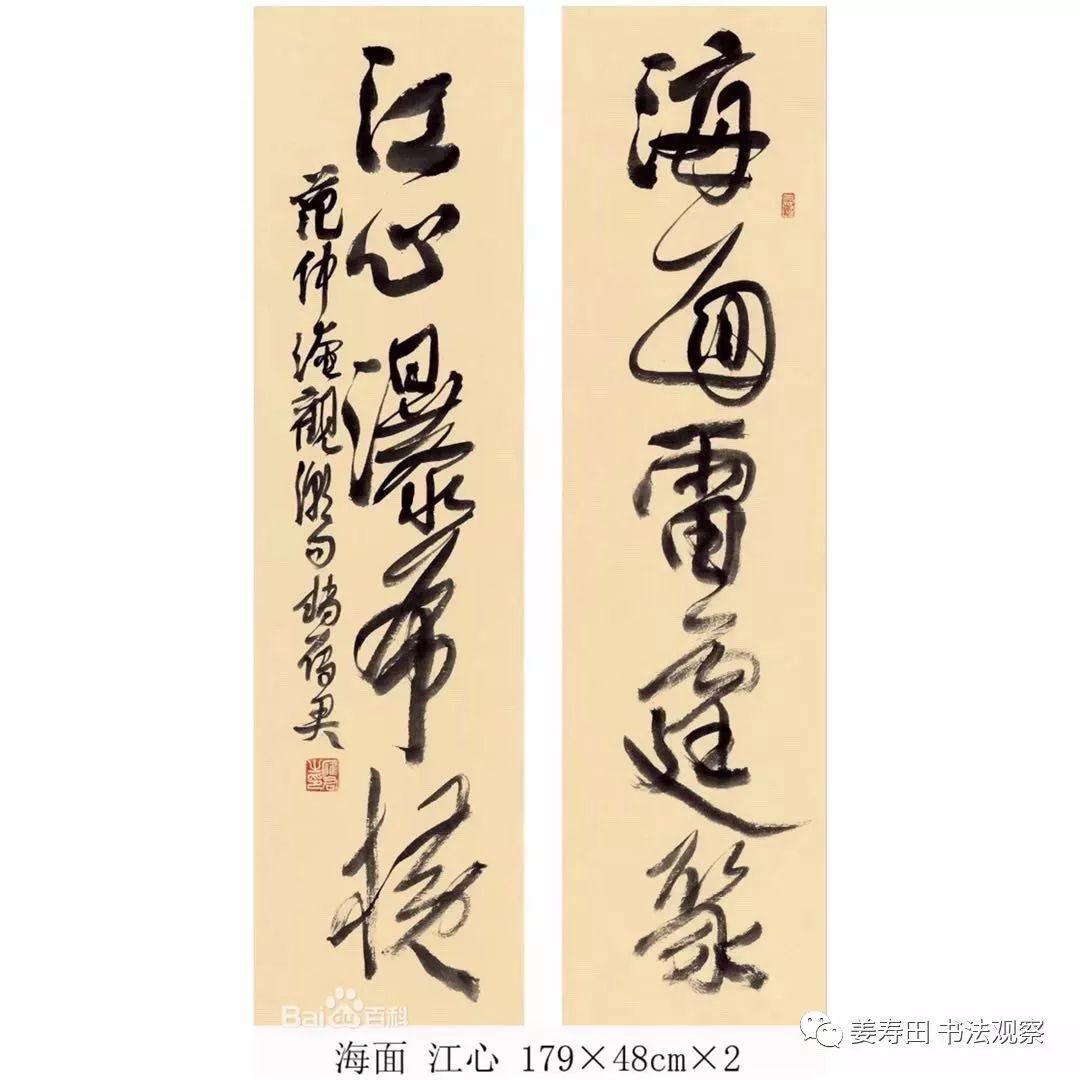

从当下赵雁君书法创作中,可以明确体味到一种恣肆的表现,一种笔墨恣肆的激情,可以寻觅到徐渭“世间无物非草书”的狂禅之气,相较于一般取法徐渭书家的亦步亦趋,赵雁君也仍表现出一贯取法古人的卓荦,遗貌取神,化古为我,但不可讳言的是,他还是把自己从一个高度拉下来了。书家本人当然不这么理解,赵雁君认为,他目前的创作要超过早期,并更符合他的心性要求——激情表现(他说过去只能写小字,不能写大字)。就我个人的立场来看,他目前的创作,虽然满足了他个体的心性与車美要求,但就其创作本身而言,却失去了书史的高度与难度,以致使他从20世纪90年代的创作高峰滑向一个平坦地带。在20世纪90年代,赵雁君对二王的独到理解和以二王化裁章草、残纸的原创性,不仅使其在当时堪称独步,即使置诸当下也不失为重镇。但他目前对徐渭的取法却丧失了这种高度与难度,在激情表面的背后,原创性的阙如,笔法的单一乃至混乱,向右掣劲的习惯用力所造成的章法、节奏的雷同乏味,都使赵雁君书法创作,缺少了内在的的韵味和精神性效应。过去是精神大于形式,现在是形式超乎精神,一片喧嚣过后,内在精神却归之于无当。

赵雁君当然不可能再走回头路了,人不可能先后踏入同一条河流。每一条道路都是惟一的。对艺术之路而言,在惟一之外,还是孤独的。这种孤独体验只能是个体化的。局外人只能旁观,而局外人所言,对于局内的孤独体验者而言,亦只不过是众语喧哗中的一种声音而已,重要的是,书家自己人在路上。