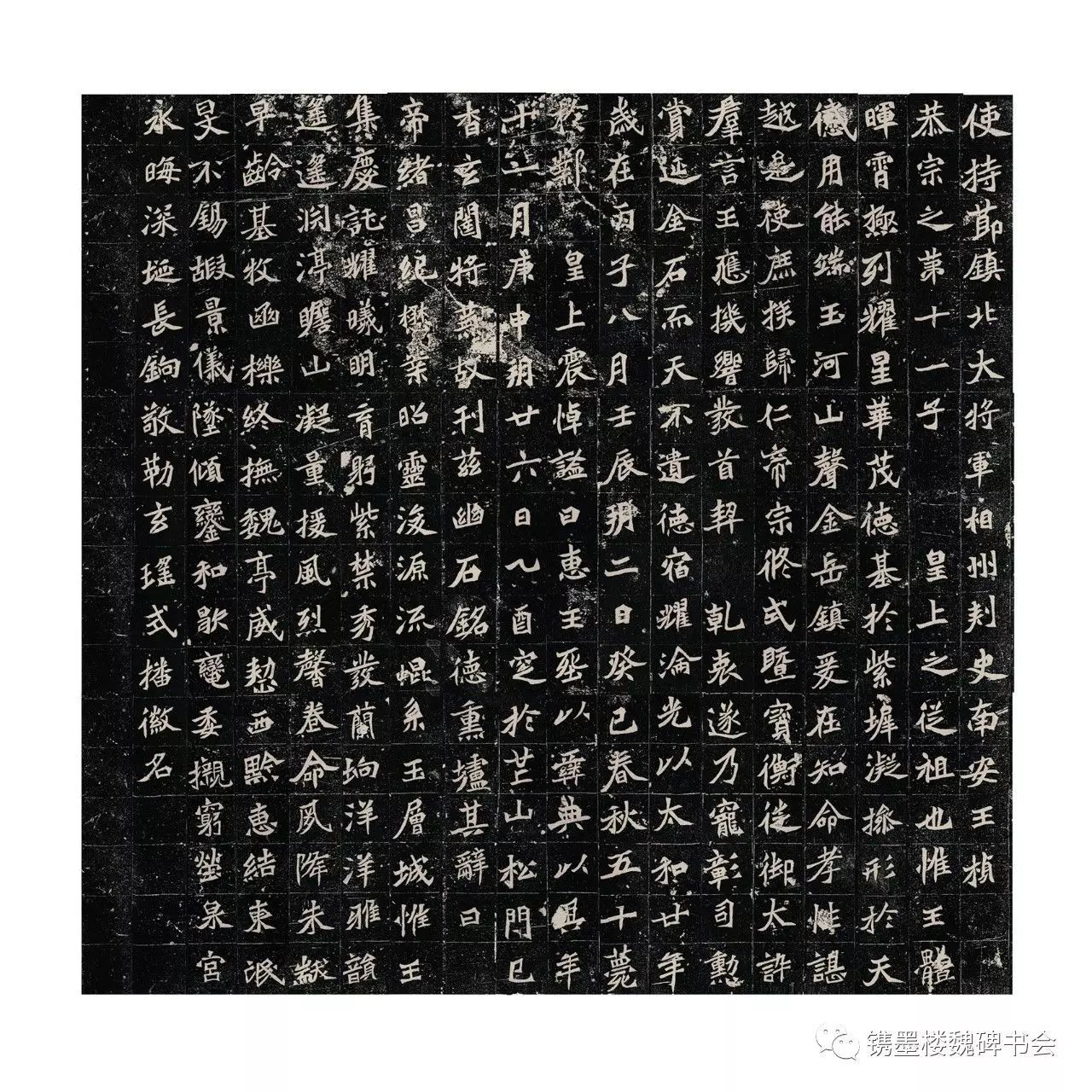

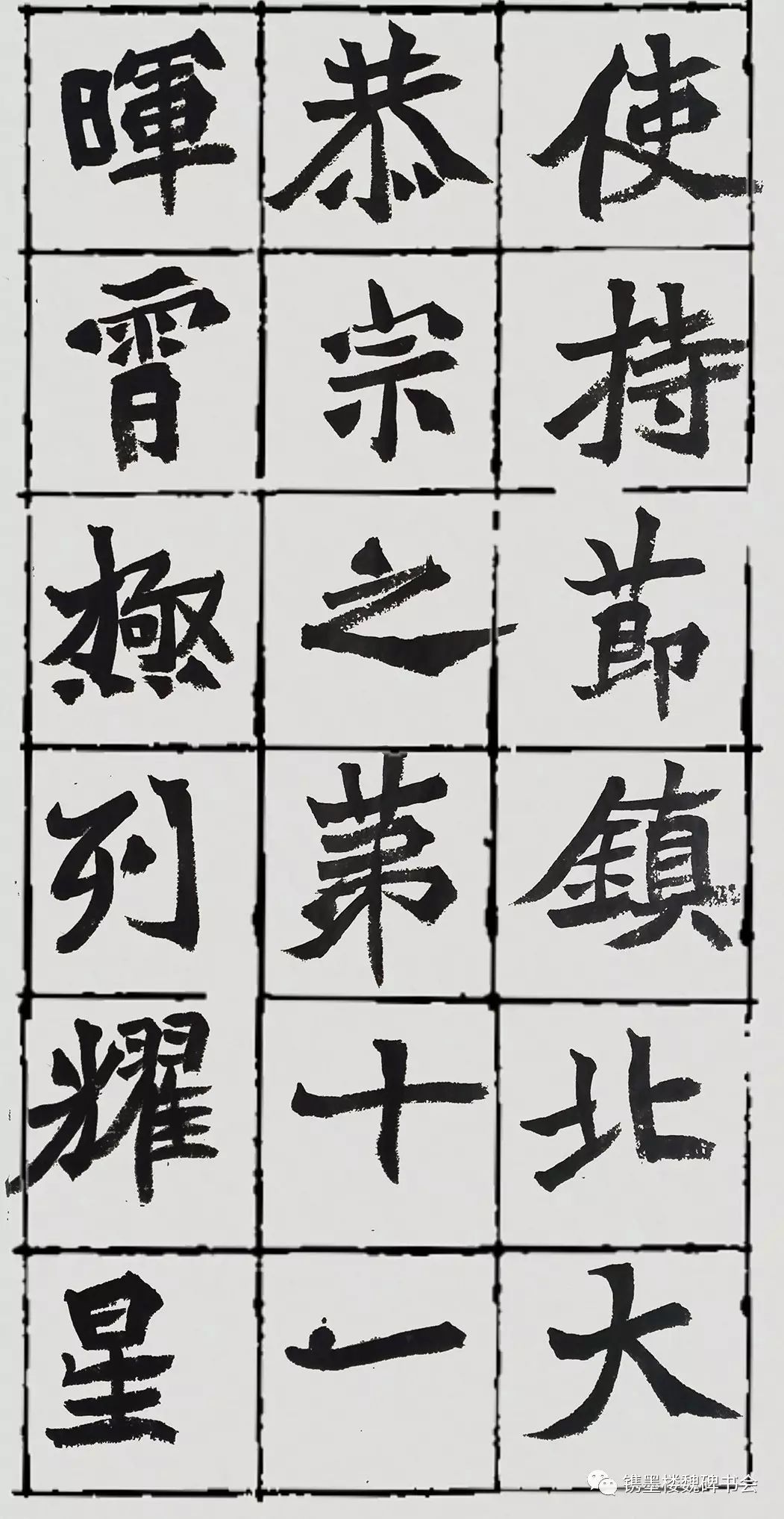

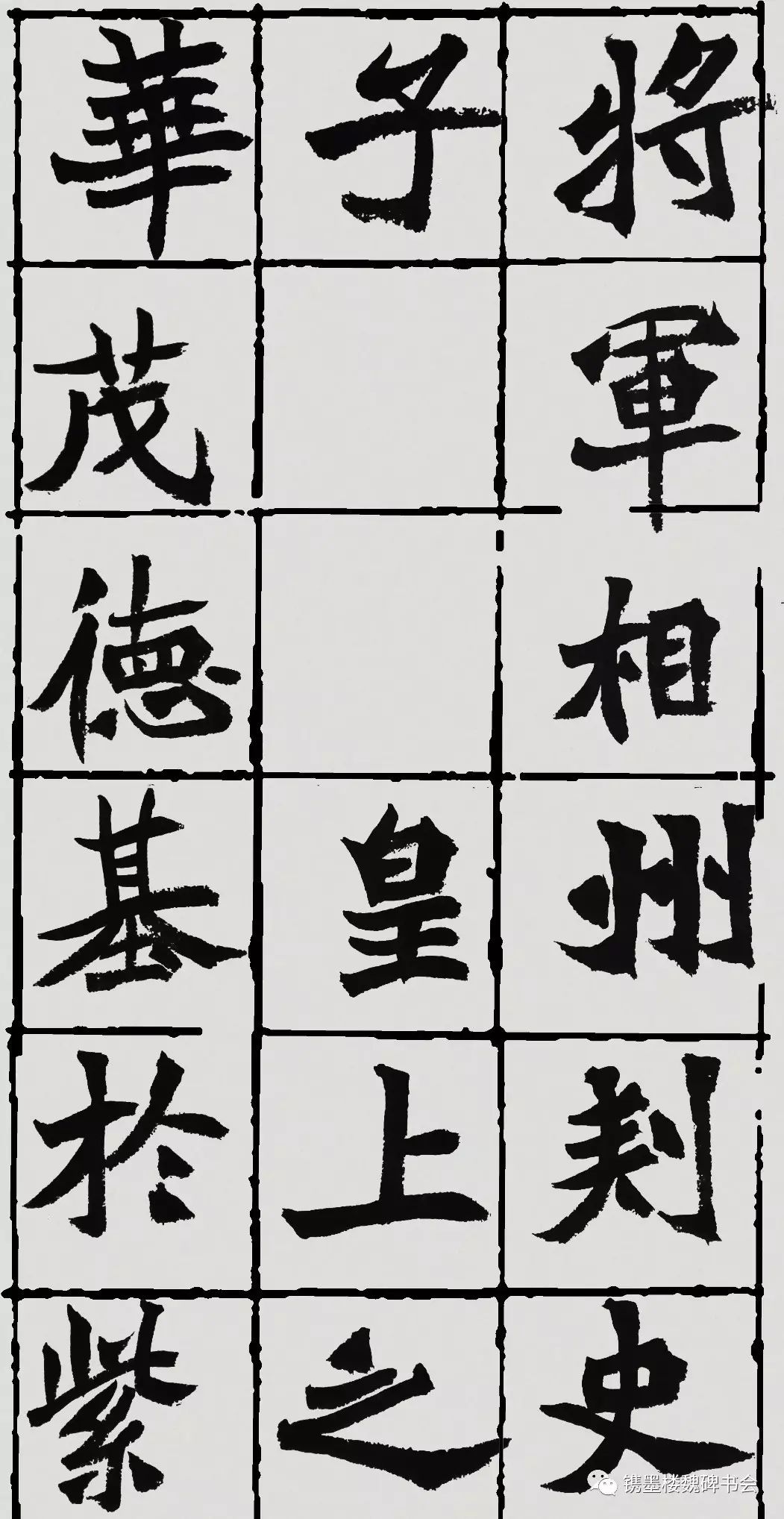

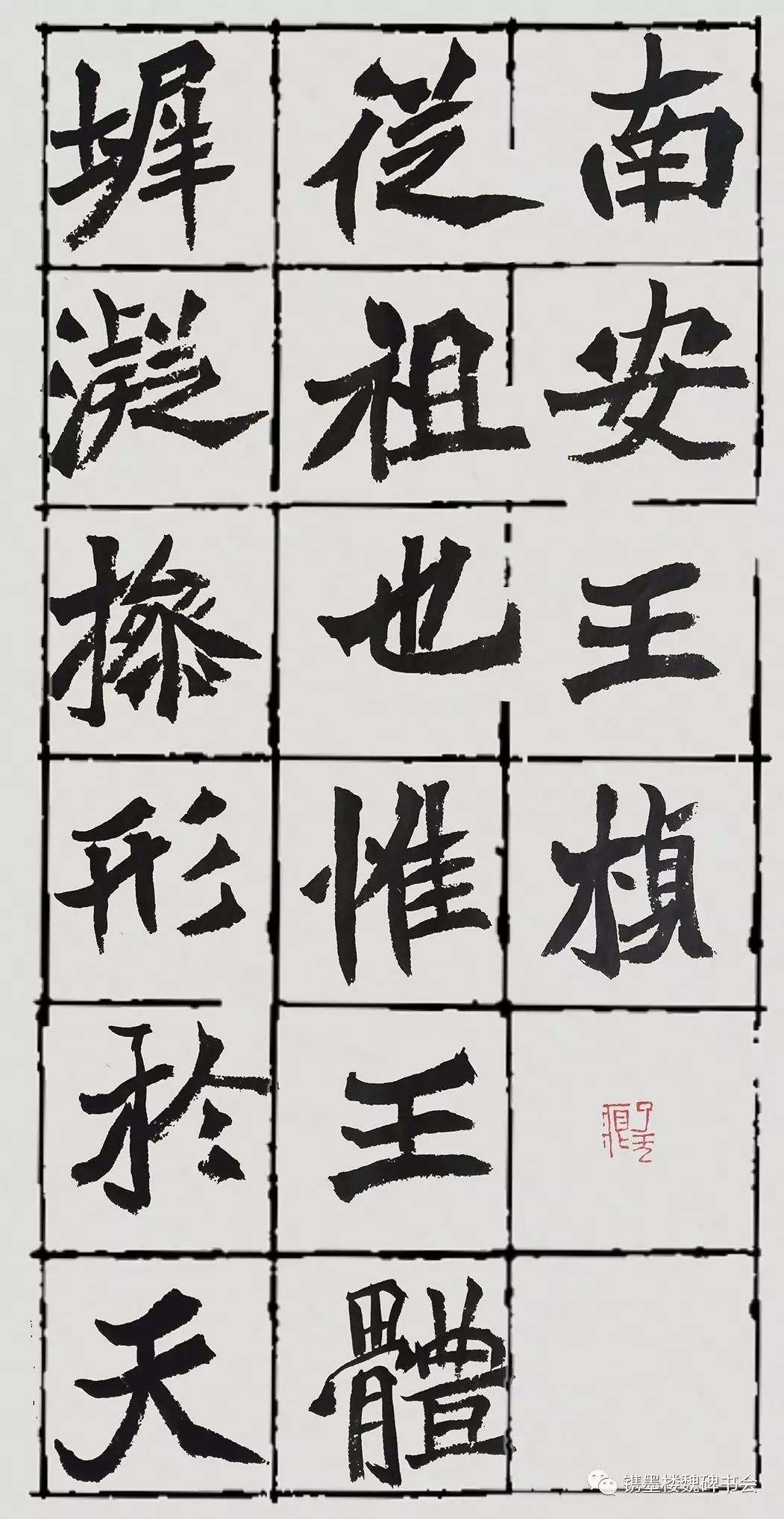

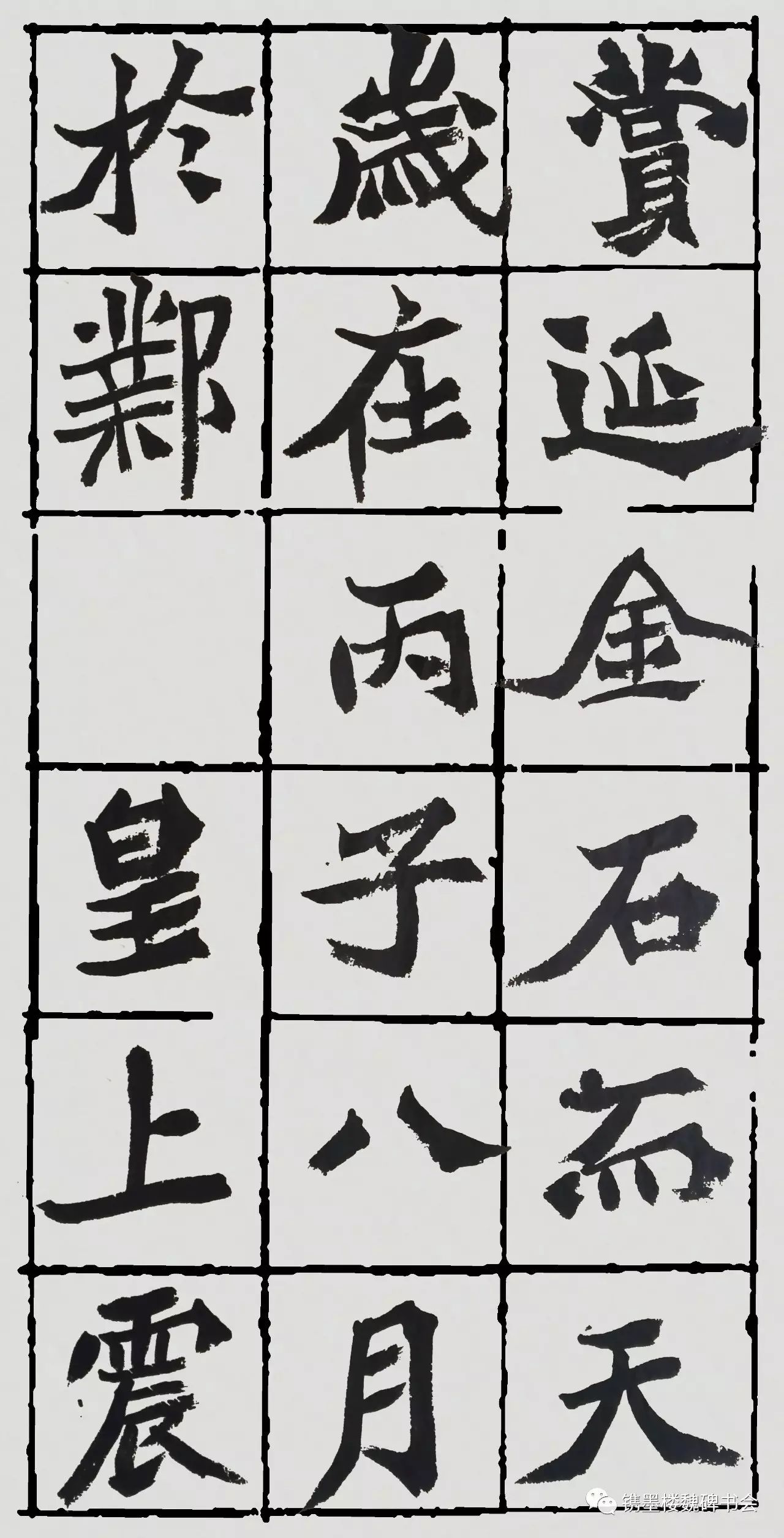

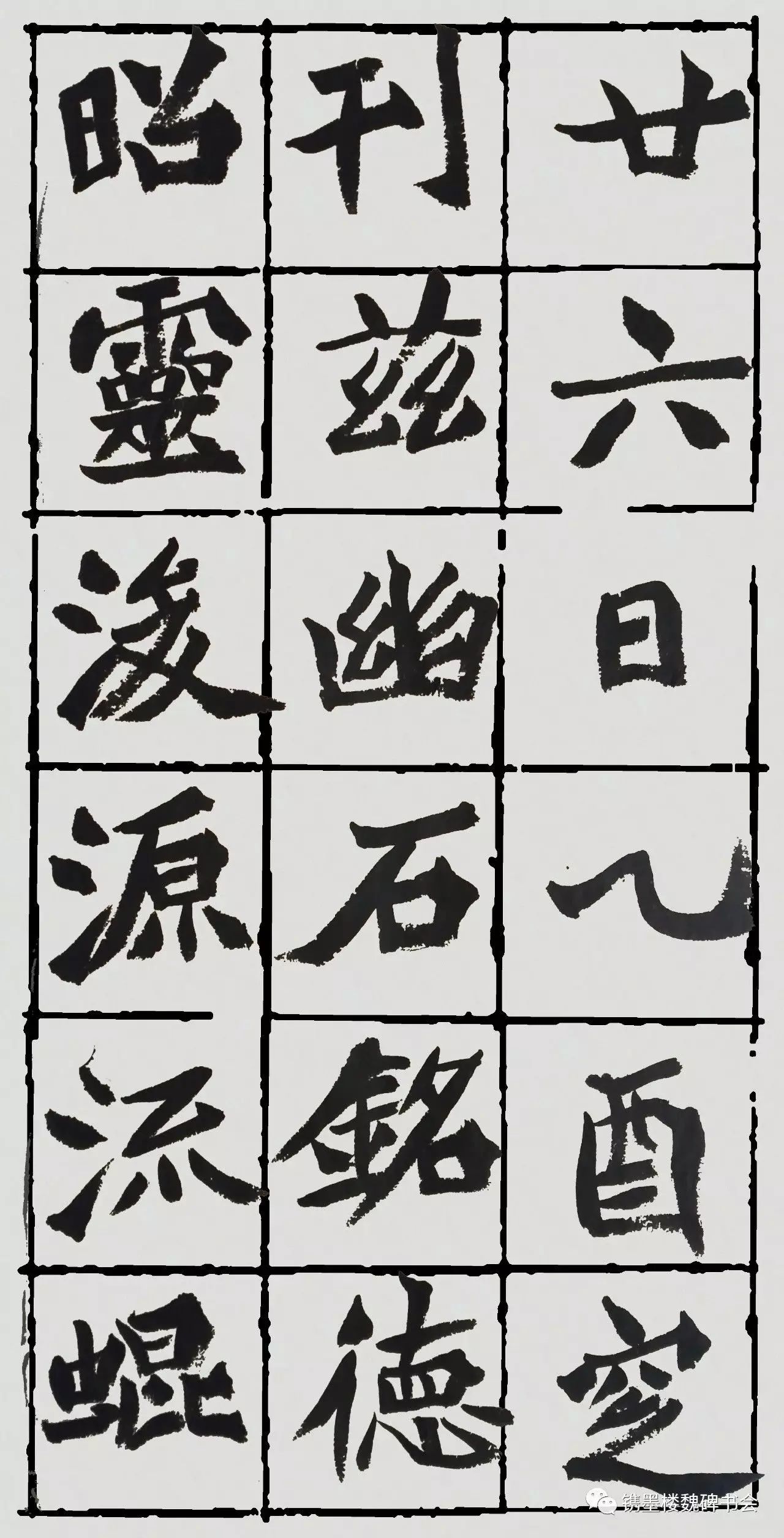

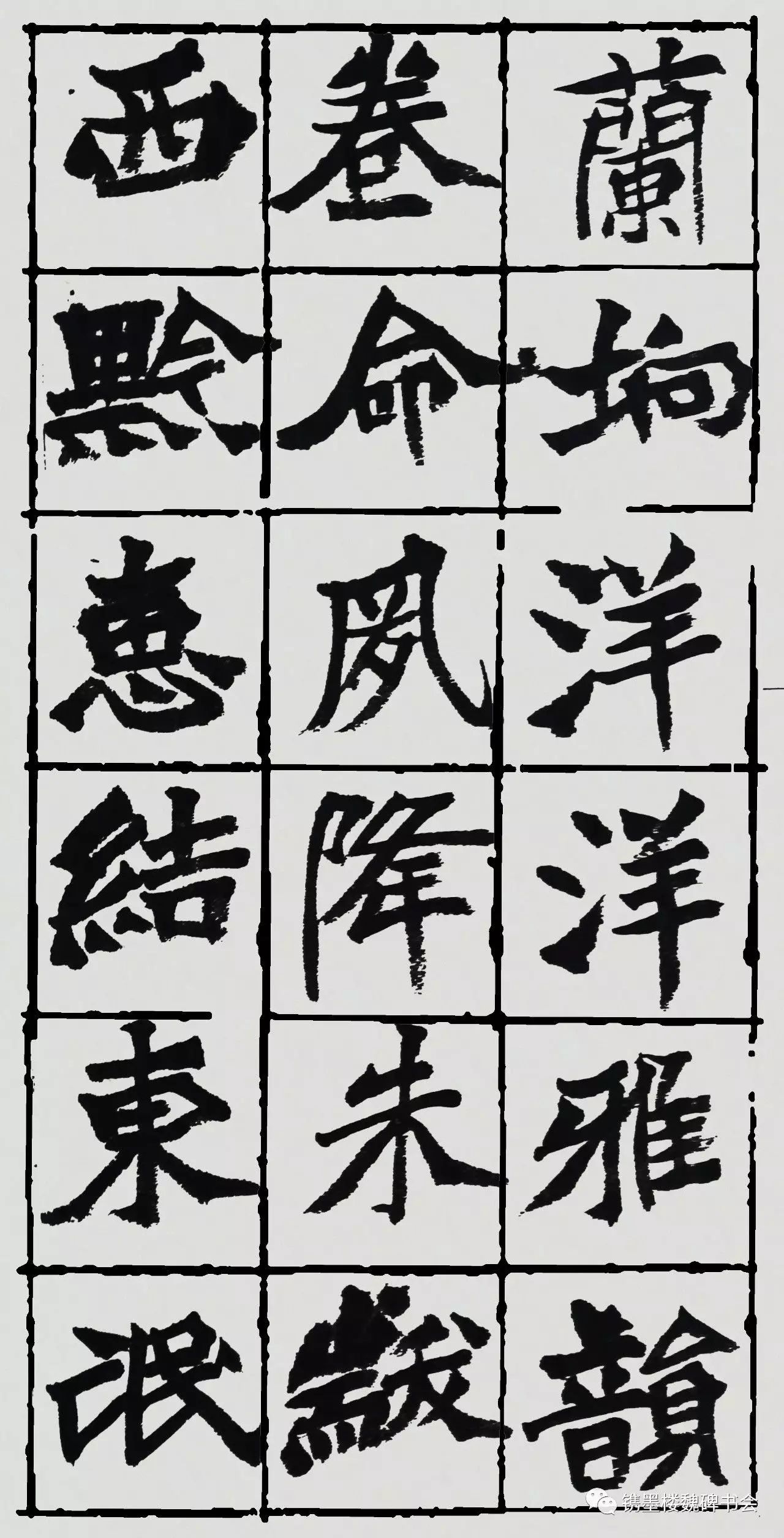

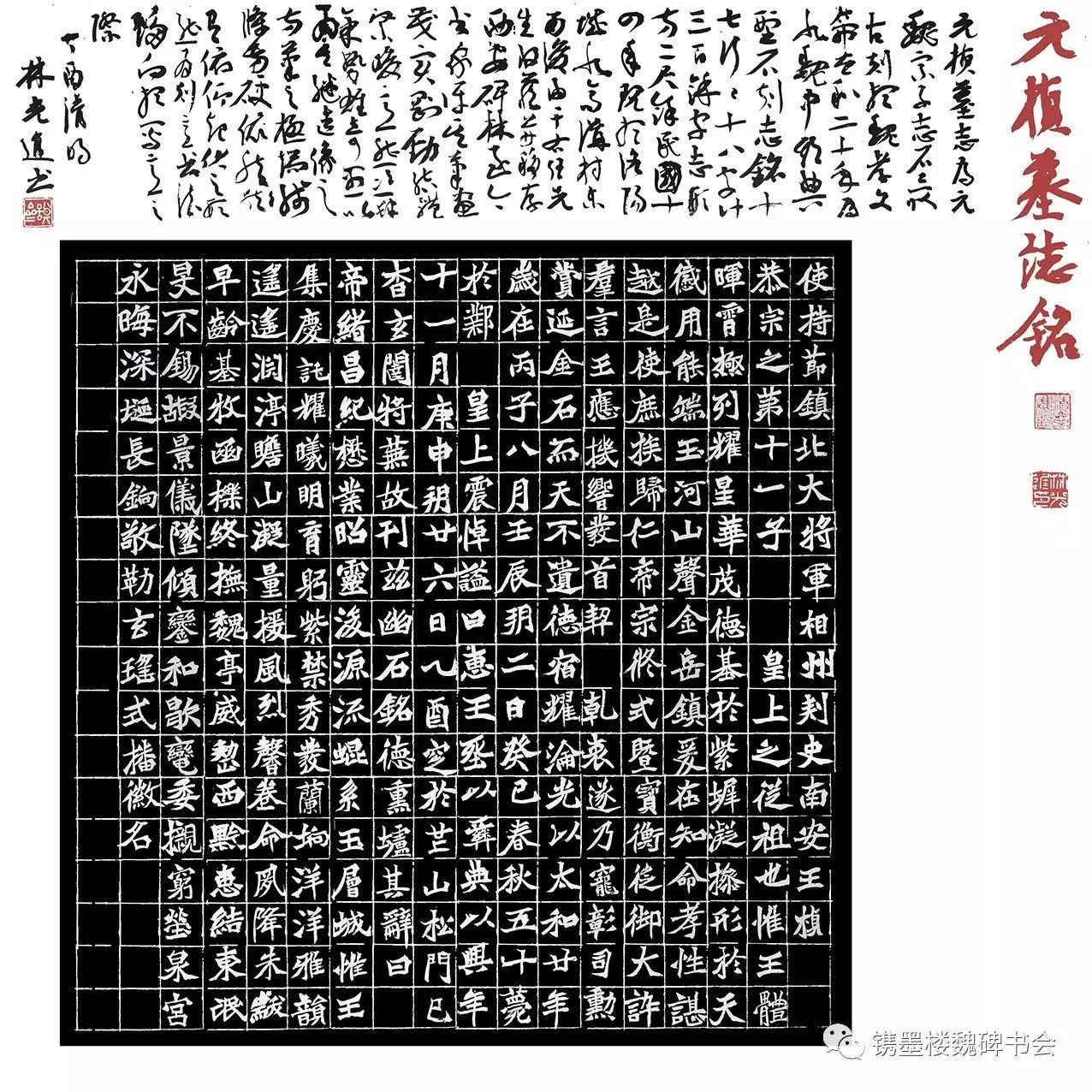

《元桢墓志》为元魏宗子志石时间最古。刻于魏孝文帝太和二十年。属北魏中期典型石刻。志铭十七行,行十八字,计三百余六字。志形方二尺余。民国十四年现于洛阳城北高沟村东南,后由于右任先生收藏并移存西安碑林至今。书家评其笔画茂实刚劲,结体紧峻,意态恣肆,气势雄奇。愚以为其继造像之方笔之极端,线条方硬依然,然有俯仰起伏之形态,为刻意书法趋向于写意之际。

热门文章推荐

类型特点分析

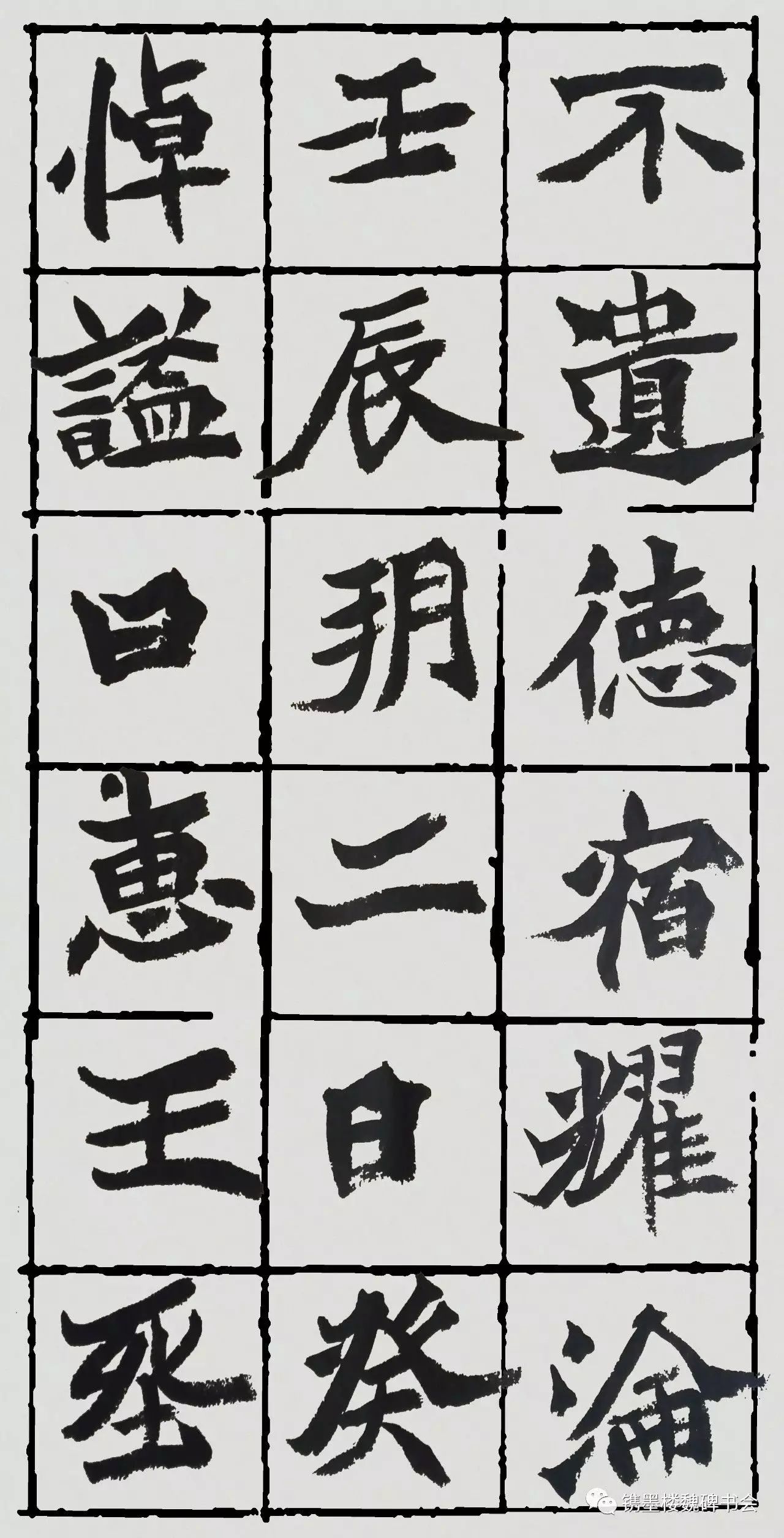

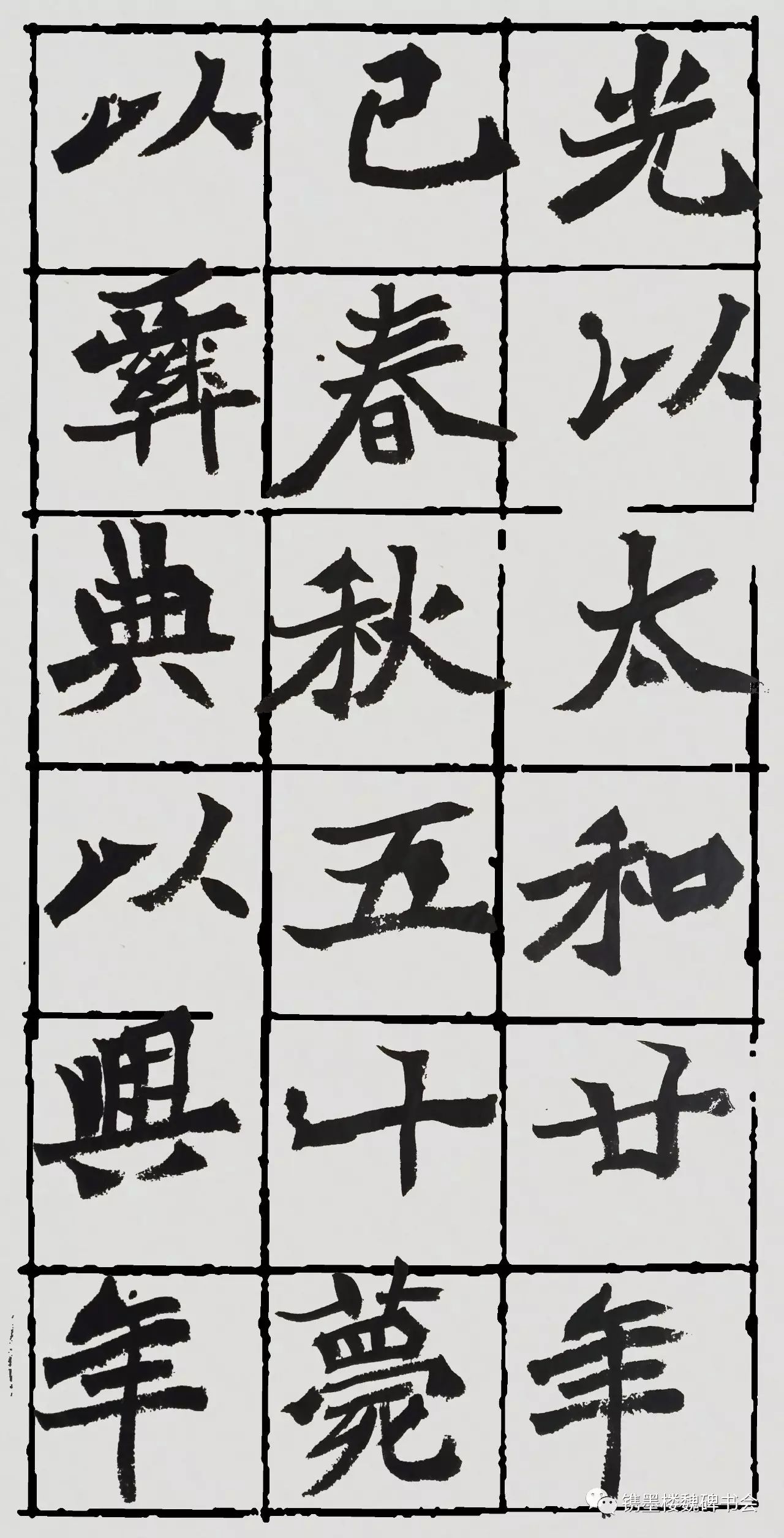

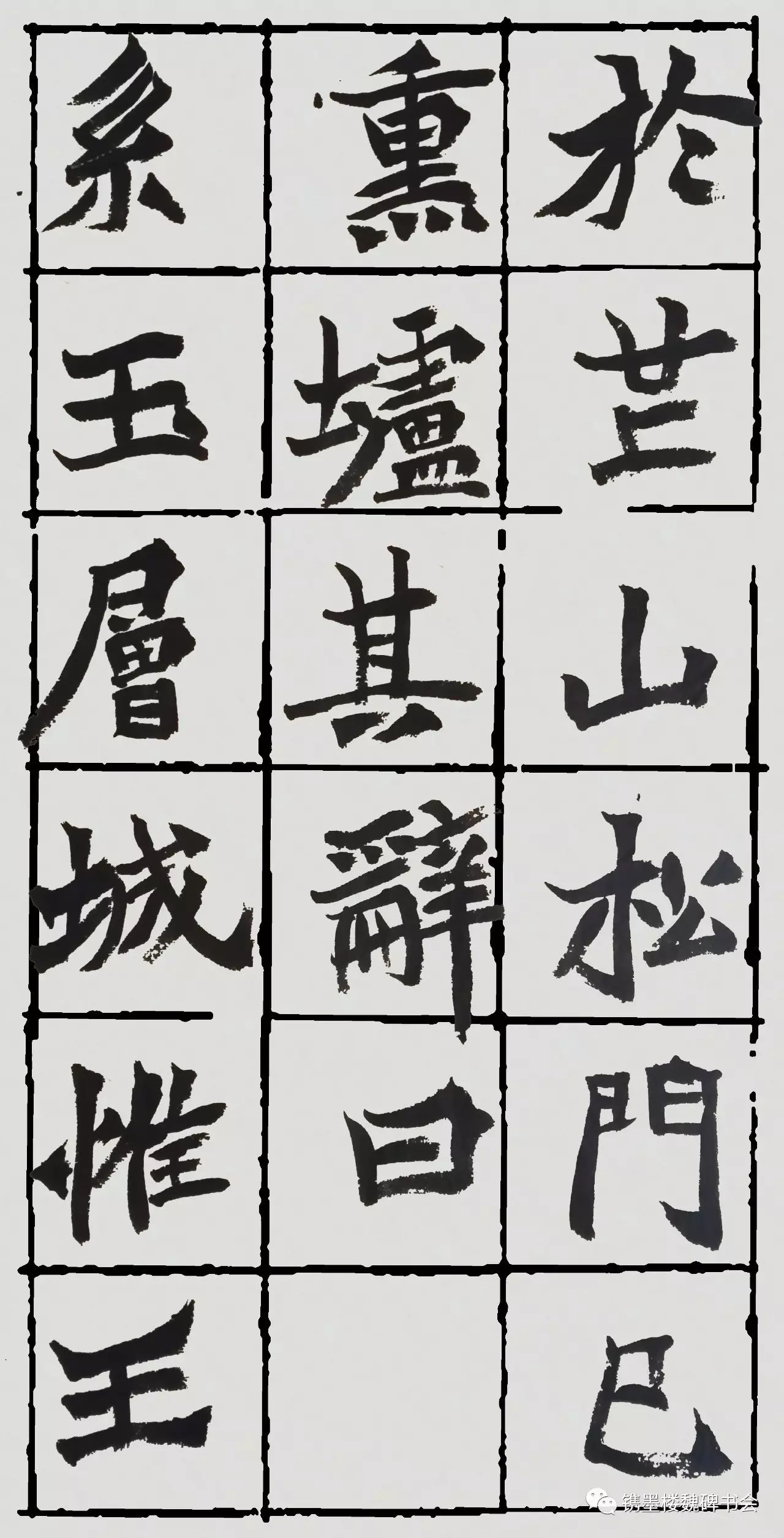

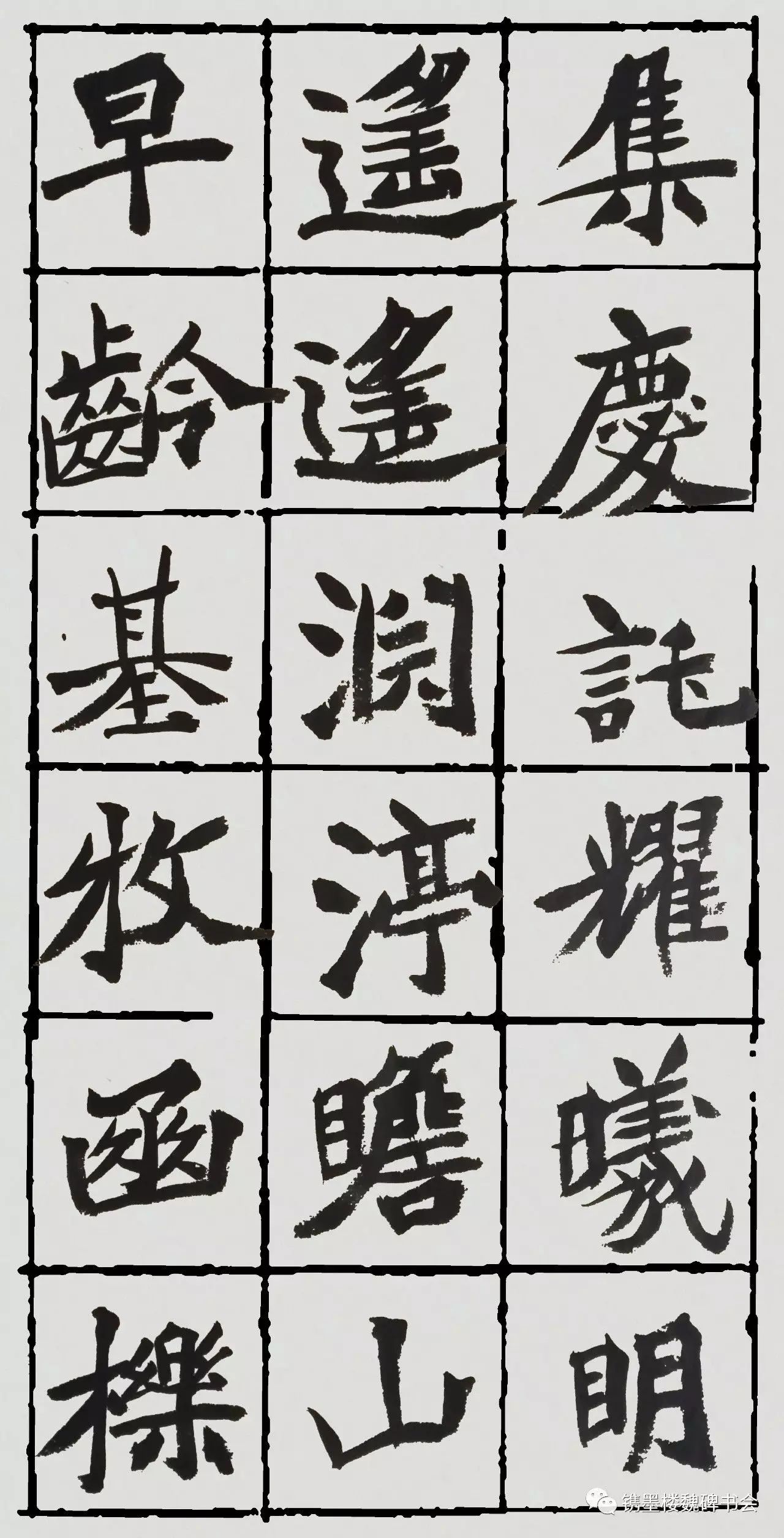

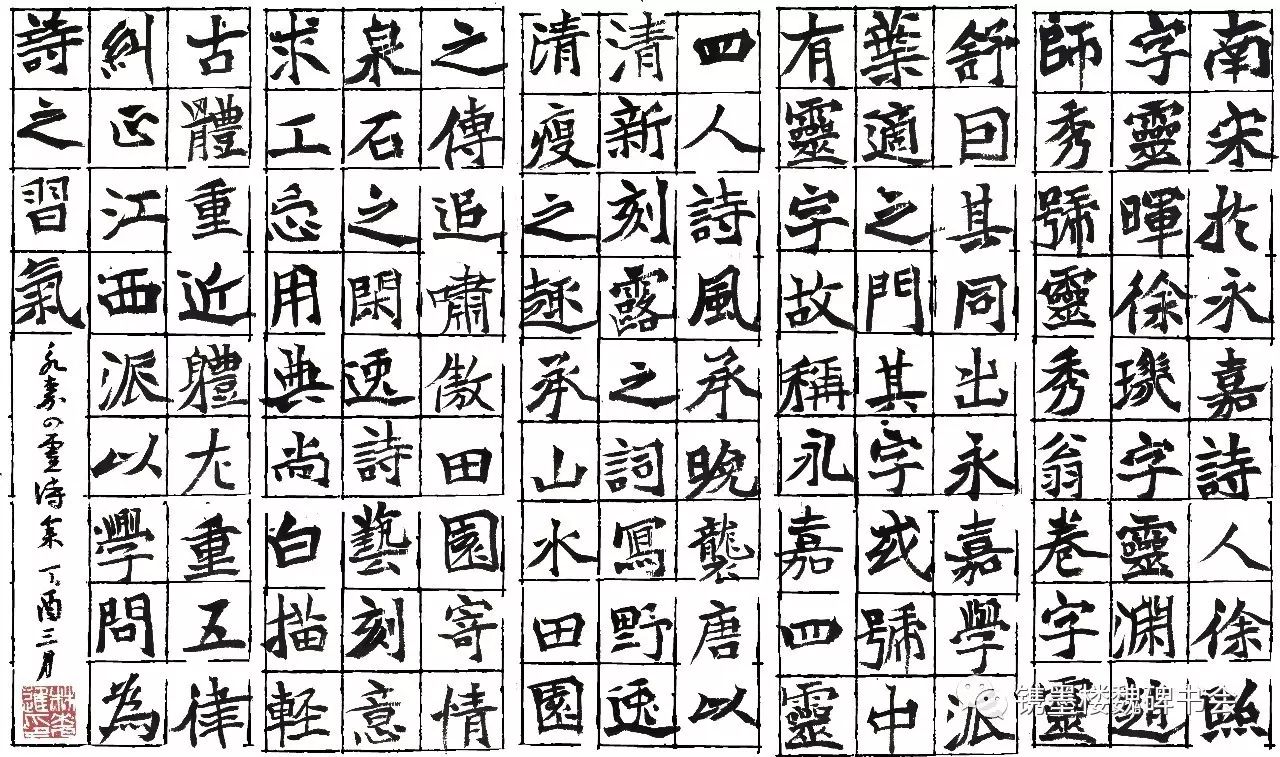

《元桢墓志》刻于北魏太和二十年(公元496年),《皇甫驎墓志》刻于北魏延昌四年(公元515年),《李璧墓志》刻于北魏正光元年(公元520年),均属墓志最为兴盛的北魏时期。与《元桢墓志》同期的有《元偃》、《元简》、《元弼》、《元彬》等墓志,均刻于太和年间,书风方硬挺秀,凿痕清晰精细。和《皇甫驎墓志》同期的有《元诠》、《元显儁(俊)》、《元演》、《司马炳妻孟敬训》、《王祯》墓志等,它们分别刻于延昌年间,此期间书风虽以方硬为主,但表现各异,取法多样。和《李璧墓志》同期的有《司马显姿》、《元倪》、《鞠彦云》、《李超》墓志等,这些刻于正始年间的墓志,面目各异,作为学习范本各有所长。《元桢墓志》于1926年出土于河南洛阳,《皇甫驎墓志》于清咸丰年间出土于陕西鄂县,《李璧墓志》于清光绪末年出土于山东景州。此三种现世于不同时期,在康有为《广艺舟双楫》以及后人的书论少有提及,但它们的书法风格强烈,而且各有千秋。作为书法学习来讲,取法意义更大。

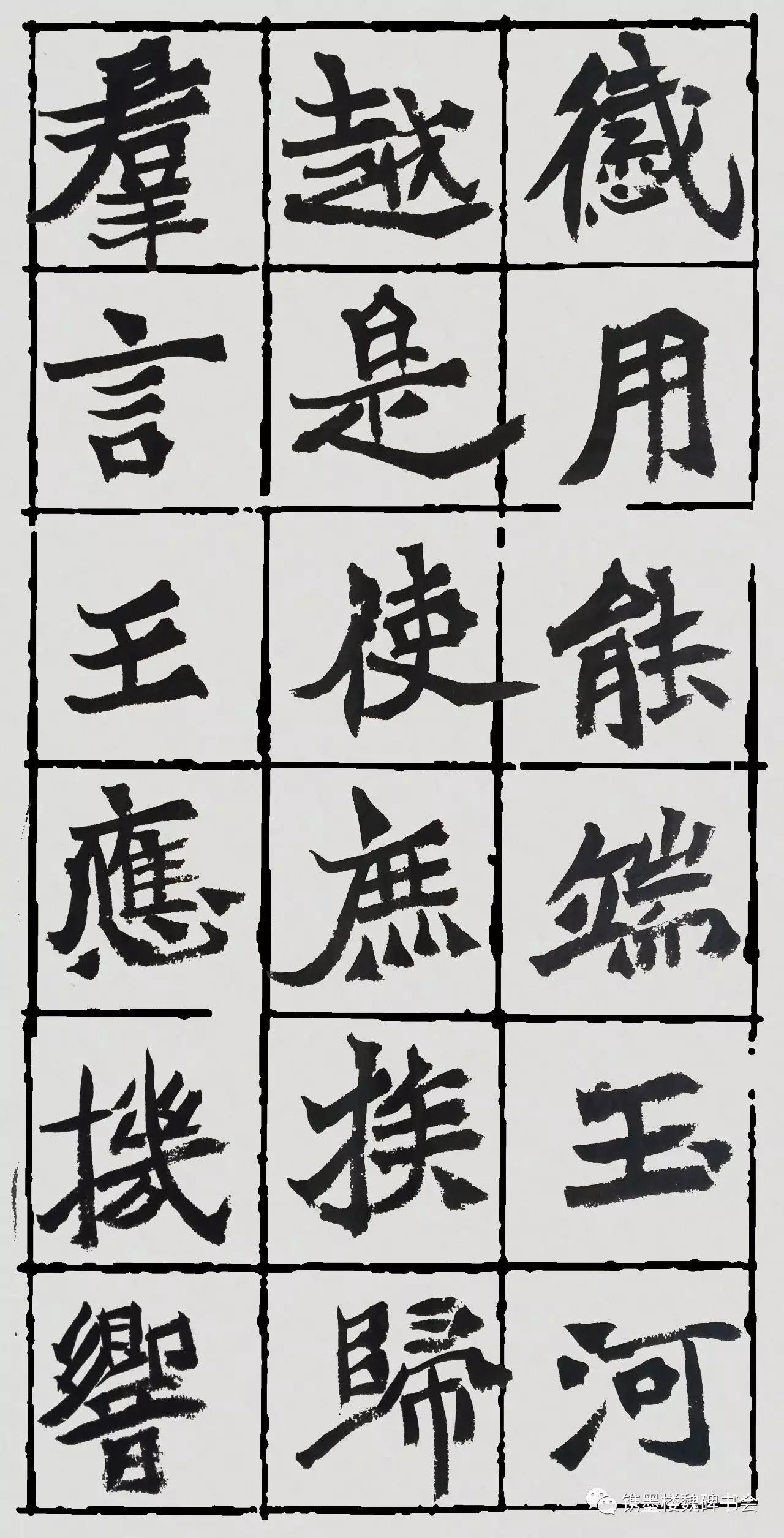

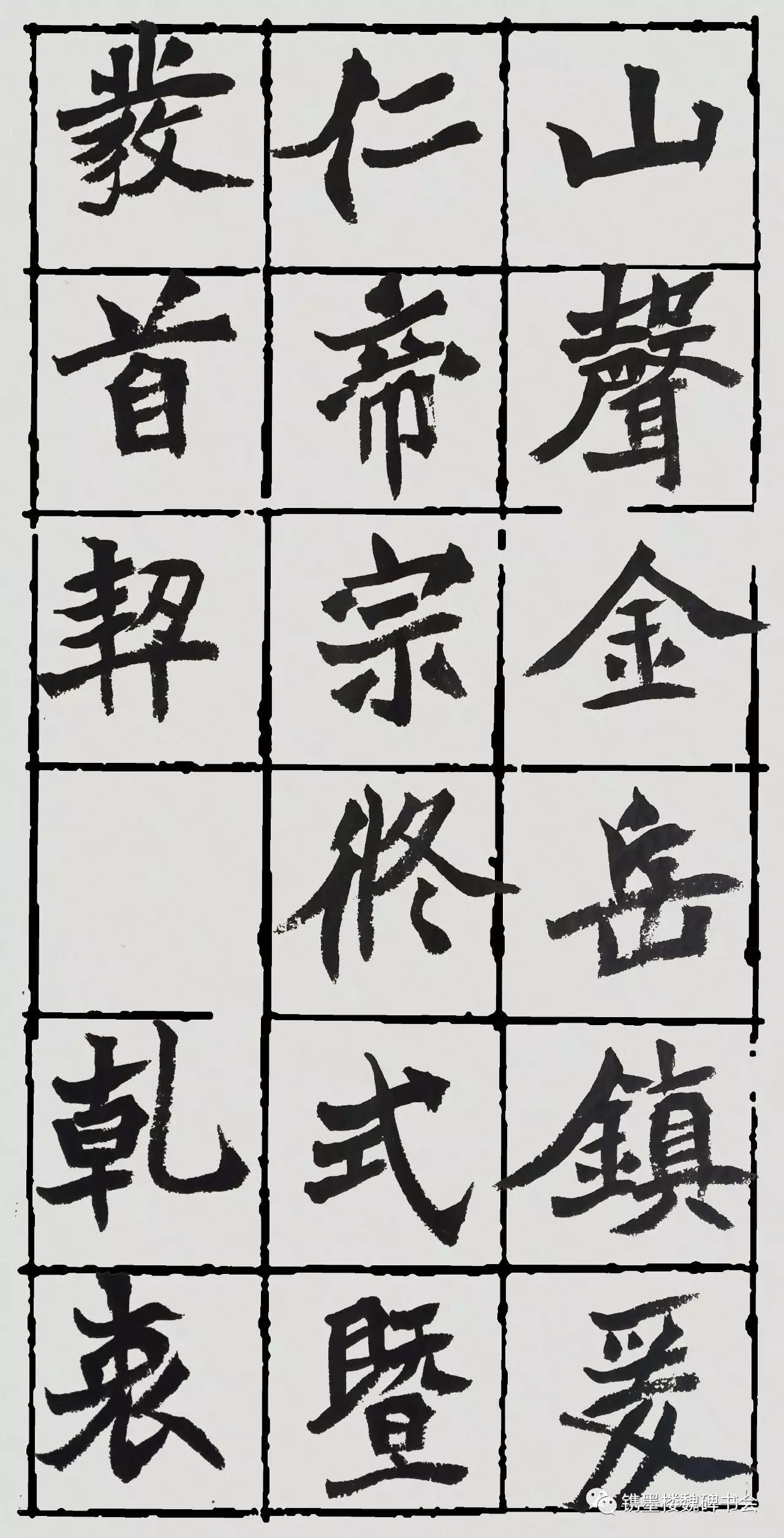

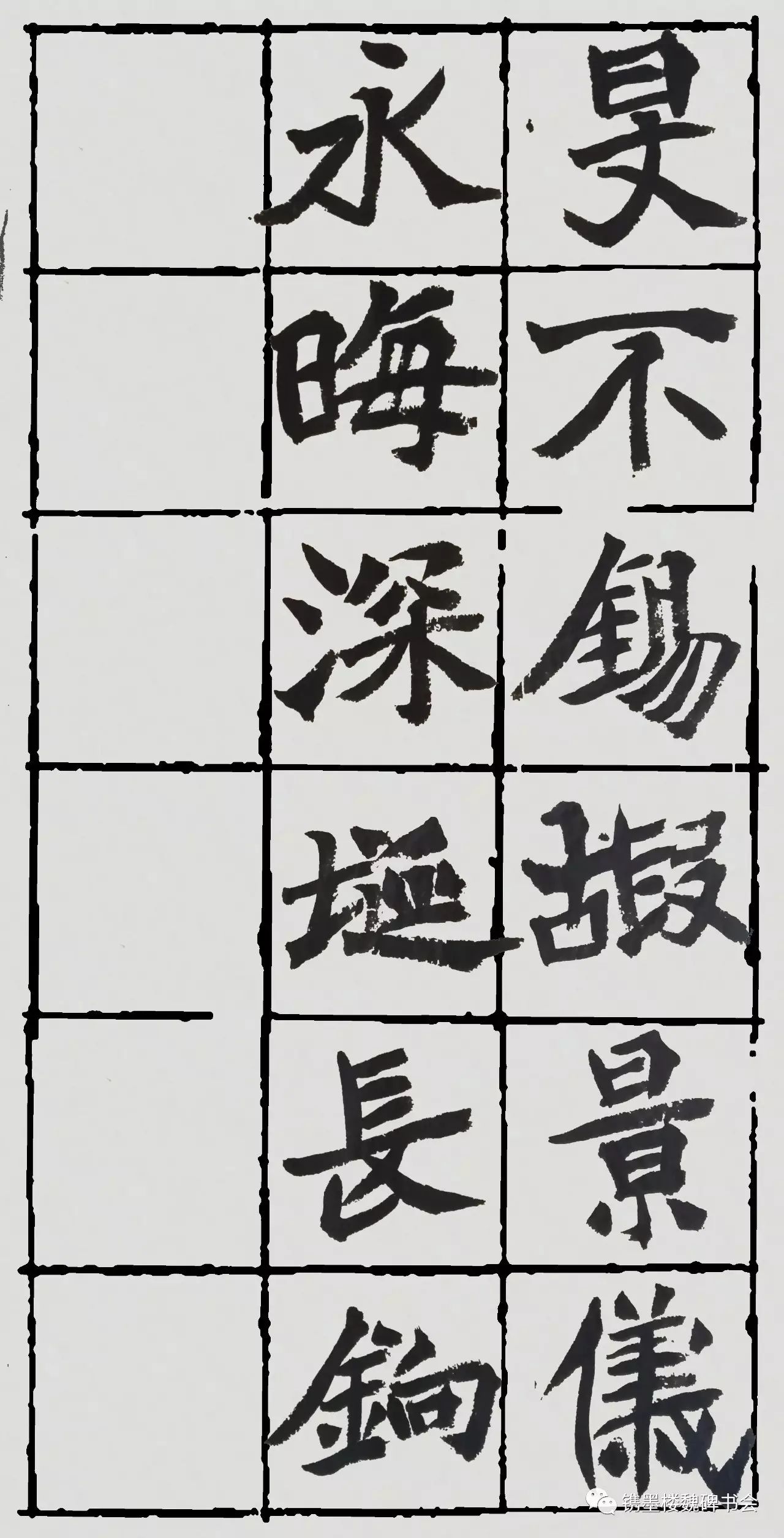

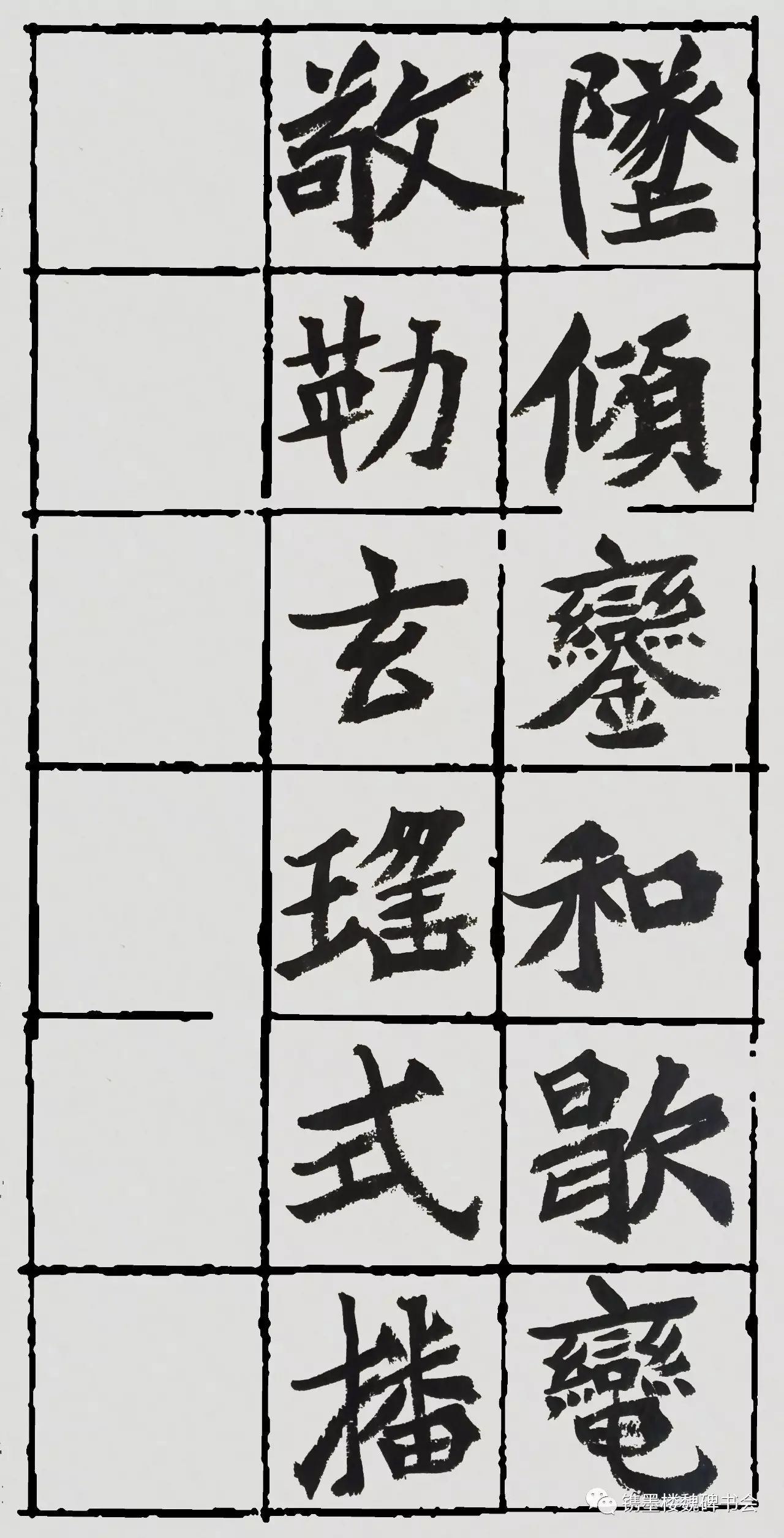

《元桢墓志》风格属于初期,受造像书法影响明显,刀刻意味使之具有造像记书法线形的“方”和线质的“光”;在字形结构上以斜势为主,整体呈斜画紧结态势;在章法布局上虽有界格,但字在格中大小错落、轻重参差、正斜顺势均恰到好处。《皇甫驎墓志》风格属于中期,已少有造像痕迹,刀刻意味依然浓重,甚至许多线条以单刀刊刻,细的瘦硬,粗的古拙。结字自然随意,犹如天成。布局虽有界格,但上下左右位移合于九宫之法。《李璧墓志》属于后期,此帖很少见之评论,而陈振濂教授在魏碑艺术化运动讲授中将此帖作为墓志的经典范本。其主要原因在魏碑艺术化的理论依据都生发于此帖,首先,魏碑艺术化的主旨是表现线条的“斧凿之迹”。也就是说我们的魏碑书法重点表现的是“碑味”而不是“透过刀锋看笔锋”来还原“书写”。就这一点,《李璧墓志》虽然属于后期较为成熟阶段的墓志铭,但其“方硬锋利”的线形代表着刻意书法的最高水平。其次,要表现线条的“斧凿之迹”,其中最主要的技法是表现线条中段的丰富性,线条中段的丰富性即是变化的又是随机的,这也是区别于唐楷的最关键之处。正因刻意强烈的原因,《李璧墓志》线条的中段变化非常丰富,如横画线条,我们很难从中发现相同形质的线条。其三,结体和布局即有法其自然,又有书家和刻工人力功夫而成,正如康有为所言“书道有天然,有工夫,二者兼美,斯为冠冕。”

站在学书的角度来看,在线条上同是“方硬”类型,《元桢墓志》的“锋利”,《皇甫驎墓志》的“瘦硬”,《李璧墓志》的“衅变”各具特点。在结构造形上同属魏碑的“斜画紧结”类型,《元桢墓志》的“险峻”, 《皇甫驎墓志》的“平和”, 《李璧墓志》的“开合”又各具特色。在章法布局上同是“纵成行、横成列”, 《元桢墓志》的“大小”, 《皇甫驎墓志》的“粗细”, 《李璧墓志》的“位移”各显姿态。正是它们既有类似之处,又各具特征。给我们提供了丰富的书法艺术元素。

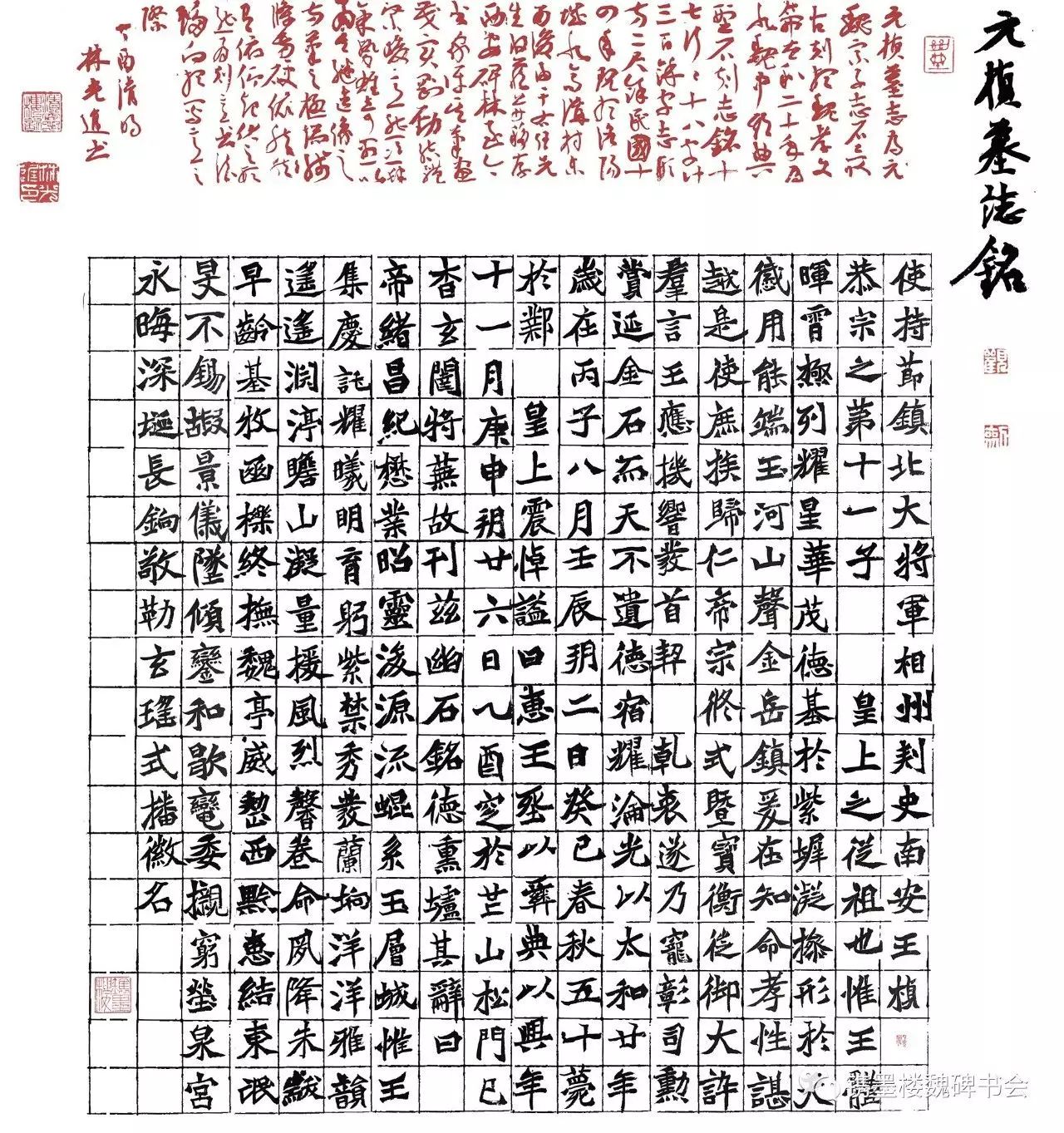

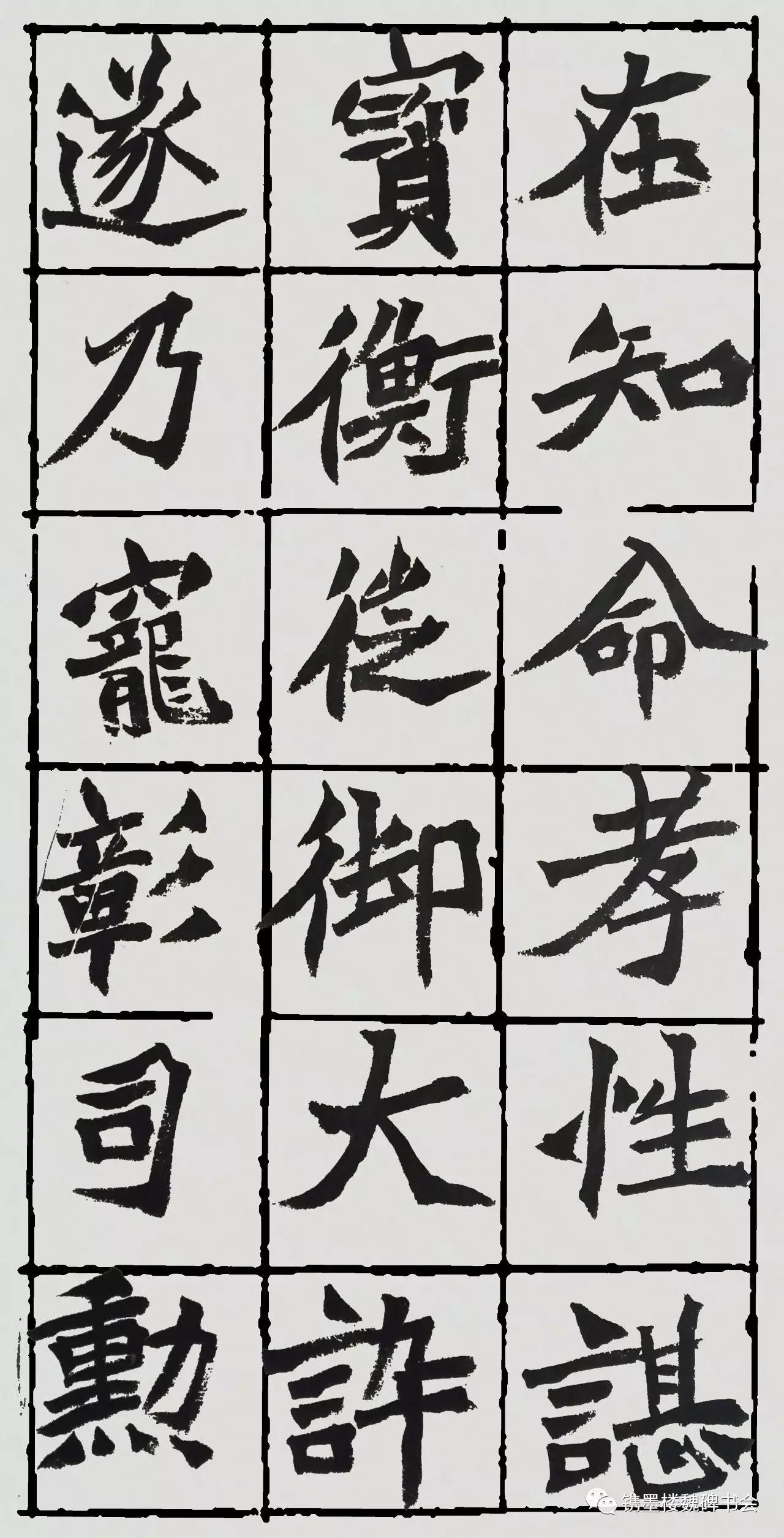

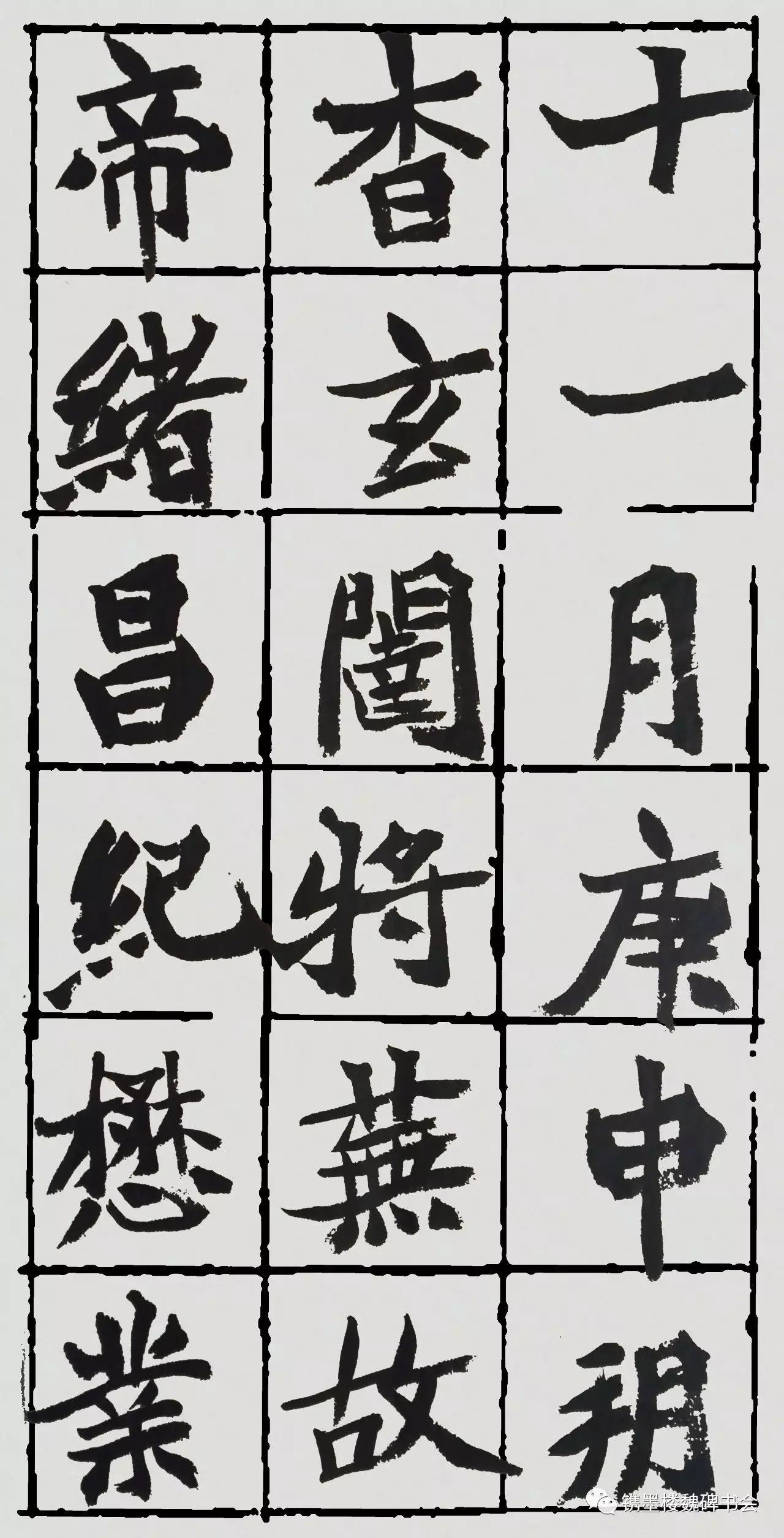

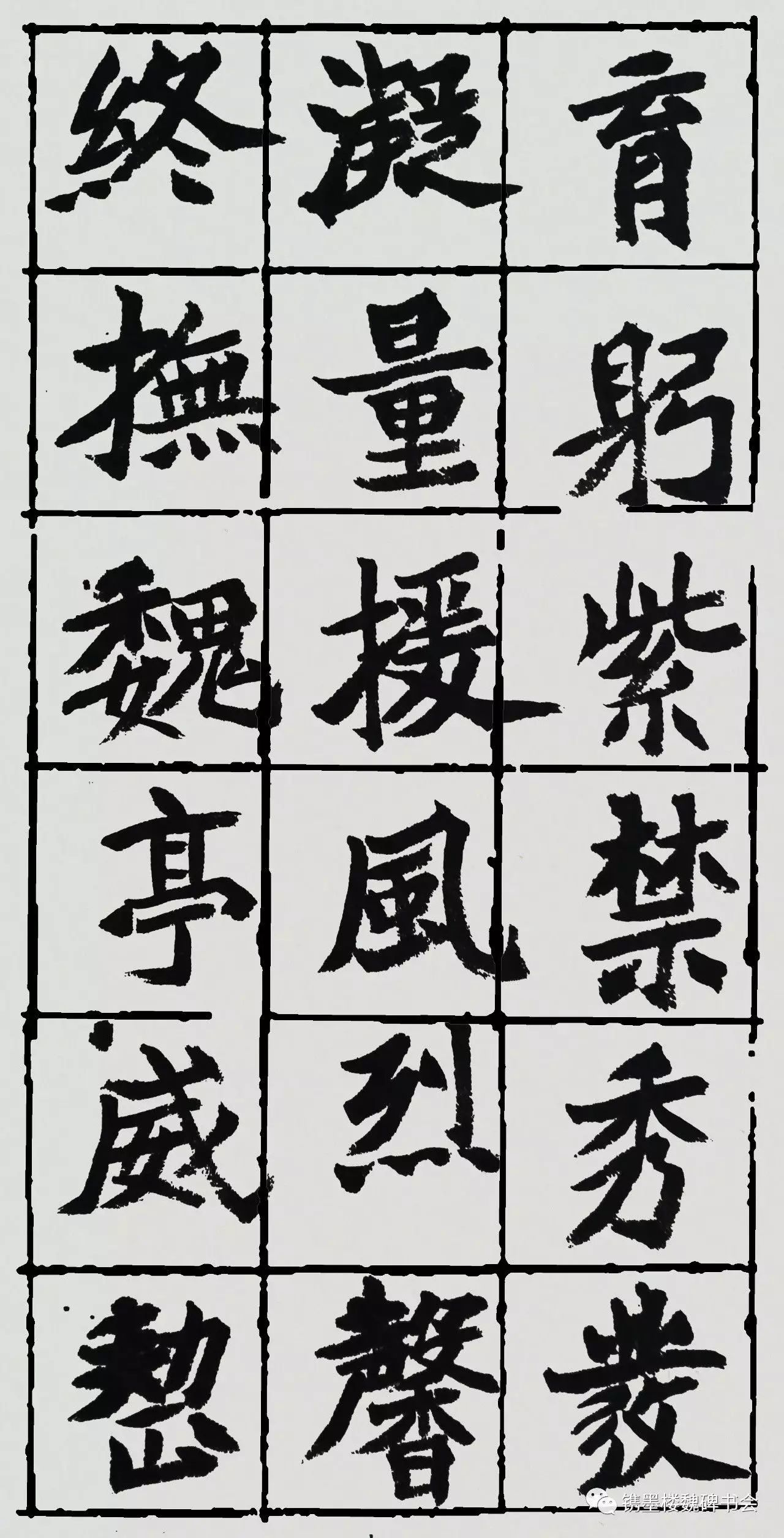

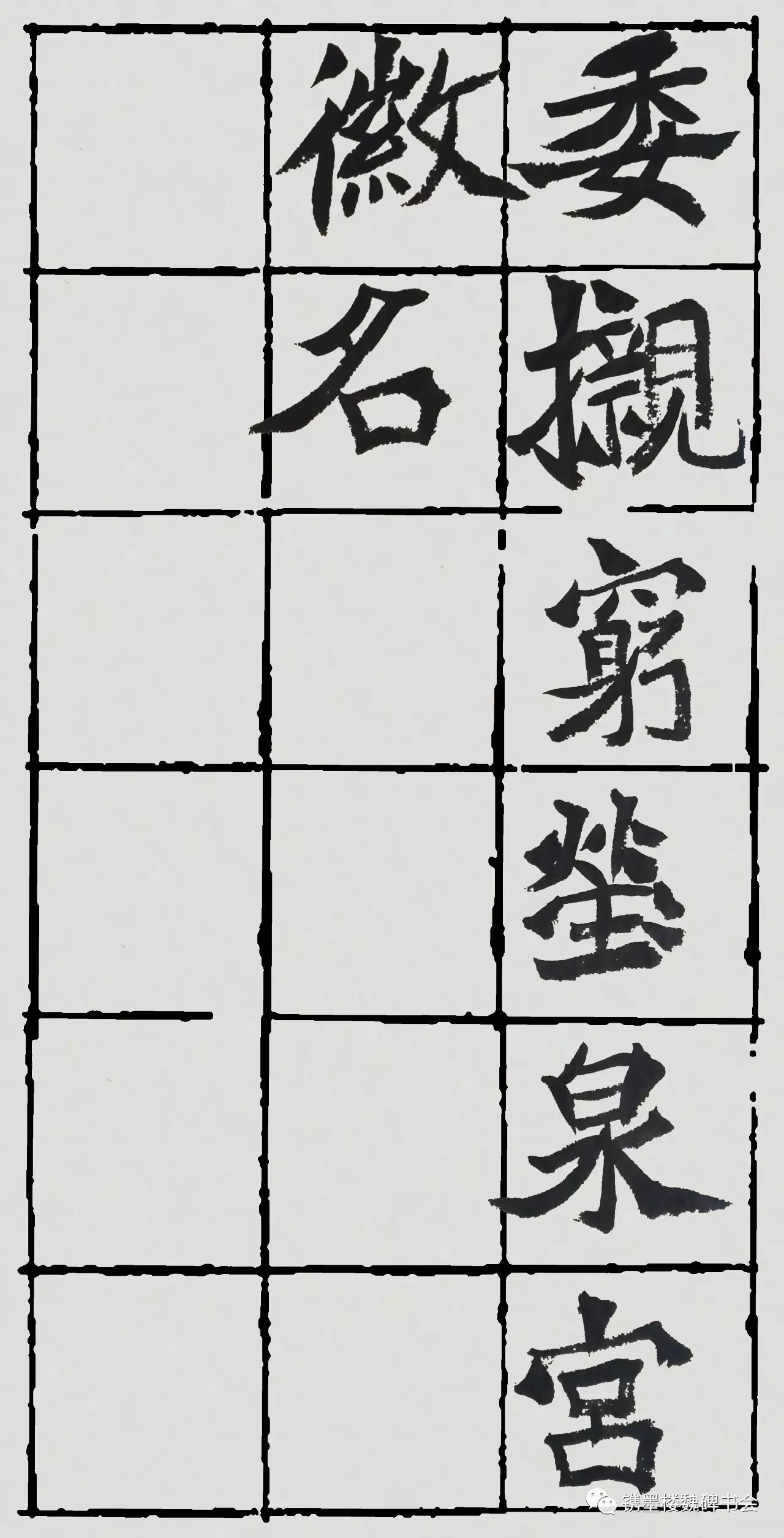

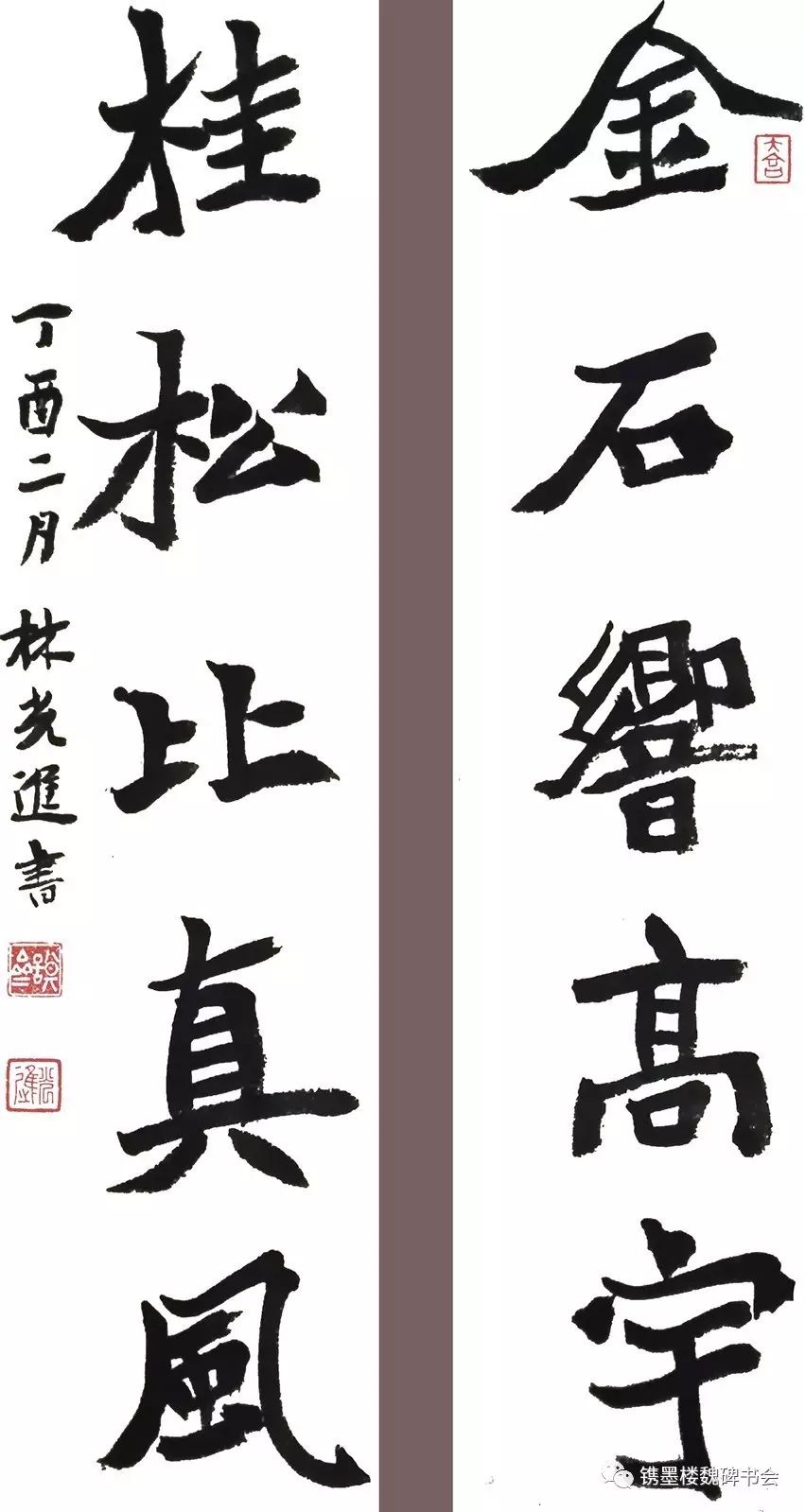

临作作品