创作与制作

艺术创作与制作的区别就在于作者付出聪明与智慧的同时,是否熔铸了自己的心性和情感。曹雪芹写《红楼梦》与当代某些作家如金庸王朔等以编故事写小说是不完全相同的。前者是“字字血、声声泪”,而后者某种程度上则是玩弄文学技巧(王朔自称“码字”)。因此,曹氏一生只留下一部《红楼梦》,而当代的作家们一不小心就“著作等身”,动辄就出版“文集”。我常想,若以曹雪芹的文学修养与功力、才情,再干他三五部长篇小说肯定是“小菜一碟”,倘若真是那样,会有何结果呢?与文学家创作一部文学作品相比,书法家创作一件作品实在是太容易了,只要具备一定的功力、才情,动动脑子,玩玩花样,一天弄上三五幅很轻松,十幅、八幅也是没问题的。可是,书法家想“著作等身”岂不太容易了?若等“高楼大厦”也完全做得到。世上哪种艺术创作会如此简单?

于明诠 草船借箭 2018年

“创作”总是很严肃,很麻烦,很沉重,甚至可遇不可求的。但是“制作”却相比之下要轻松得多,便捷得多,至少是“聪明+勤奋+时间”就可以了。愚笨如我却常常想一些很傻的问题,比如,那些古人写字是创作还是制作?他们怎样理解创作?王澍论书有言“与古人相消息”,“相消息”三字实在值得玩味再三。虽然我们不能起古人于地下,但我们努力寻着他们留下的墨迹和思想,走进他们的生活,走进他们的心灵,同他们交交心应该也是必须的。如羲献父子让我等看到了风流倜傥的魏晋风度,苏东坡米元章让我等懂得了脱巾独步、羽扇纶巾的文人情态。再如傅山的恣肆酣畅,王铎的荡气回肠,徐渭的长歌当哭,金农的倔强孤傲,八大山人弘一法师那来去无影的点画线条所勾勒出的脱尽尘俗的清寂与无奈。又再如——康有为回天无力仰天长啸,那运笔如刀似的凶猛与霸悍,他曾狂言“自古至今不知用笔当以苏东坡为甚,若从其学书,应先责手心四十板”,站在他的立场来看,他当然瞧不起苏东坡那样逆来顺受随遇而安,他敢与“老佛爷”对着干,他手中握的仿佛不是毛笔而是刀枪……总之,先贤大师们所创立的那种种美妙绝伦的风度、情态、神采、意境,绝不是一点笔墨功夫加上一点聪明智慧“装”出来、“做”出来的,那里边有他们的才情、有他们的欢笑,也有他们的悲苦和无奈。总之,那是他们一生坎坷的感喟,是他们毕生人格的缩影。只有真正了解他们的生活,走进他们的心灵,我们才能真正读懂他们的艺术风格,才能真正理解他们艺术风格的来龙去脉。

于明诠 “一片十分”联 行书 2018年

诚然,和当代人文精神的失落不可挽回一样,高雅了几千年的书法艺术正在群众性的书法热潮中迅速地泛化、俗化。古人作书从来不“迫于事”,而今天我们挥毫却很难不是“迫于事”,参加各种各样的展览,需要我们按规定去制作——从选择内容、幅式、材料到每行、每字、每个点画的安排,无处不是精心设计精心制作。现在提倡加强学养,提倡书卷气,看来不仅不合时宜,而且实在是缘木求鱼了。某文章中有令人深思:“翻开这几年的展览作品集,总感到像一摞状元进士的考卷。”这种“考卷”正如某位画家所说,终究是“情绪上没内容”。我们常常自喻为高雅之士,我们也仿效古人那样濡墨挥毫以写我之“心画”,我们可曾想过自己的“心画”究竟在哪里?我们的性情是什么?我们何曾去养护、提升过自己的性情?我们又如何抒发自己的真性情?我总觉得我们参加展览就好像参加一场古装戏剧的表演,用浓墨重彩隐去自己的表情,用古人的服装道具伪装出一点高雅,按照一定的程式和套路去念诵那些规定好了戏词……然而,尽管我们表演得认认真真,战战兢兢,要博得评委和观众的掌声,也实在太难了。若有人藉此指责我的这一谬论是“站着说话不腰疼,”我口服心服,因为在下自己也算得上一个“演戏”较为卖力气的演员,我只心里告诫自己尽管是演戏,但要力求“演”得不像“演”,“装”得不像“装”,“自然”一点罢了。

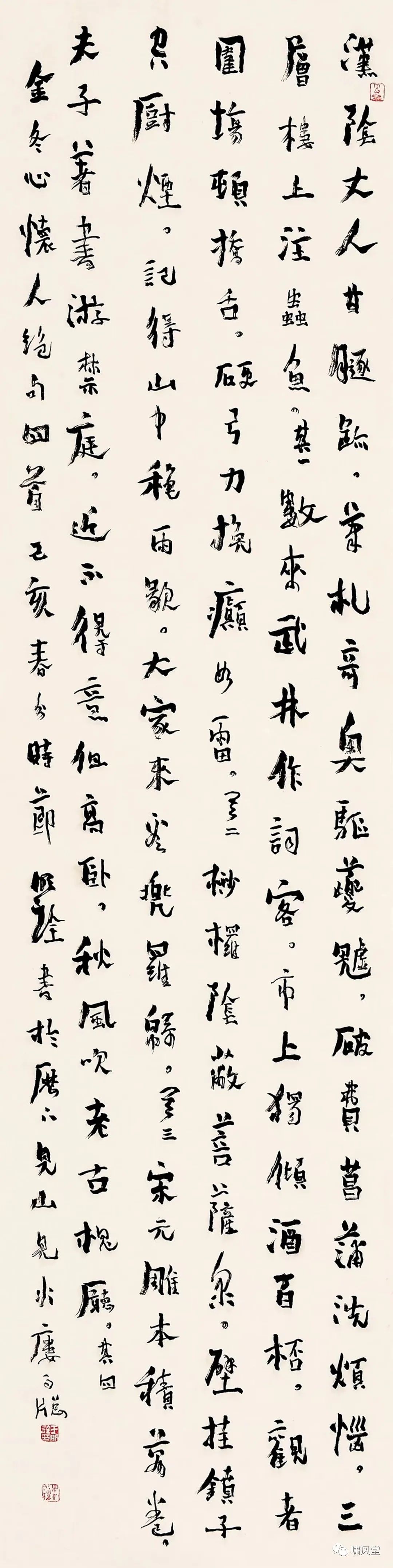

于明诠 金冬心怀人绝句四首 行书 2019年

西方艺术界早就有“达达主义”一说,主张人人都是艺术家。书法艺术也不能不走出旧式文人的“书斋”,成为一种大众文化快餐,这也是大势所趋,正如通俗歌曲卡拉OK流行社会深得人心一样。因此,各种展览不仅应该好好地办而且功不可没。问题是,我们应该思考一下,今日之书法艺术还是传统意义上的书法艺术么?古人的那些主张和观念对我们今天还有哪些启示和借鉴呢?一句话,我们怎样来搞我们这个时代的书法艺术创作呢?正所谓“亦真亦幻难取舍”,但也许,我们还得“留下真情从头说”……

原载于明诠著《是与不是之间——书法传统的文化寻绎与当代述说》