《黄柑帖》 收入《淳化阁帖》卷八

本文原刊于《文艺研究》2020年第1期,责任编辑王伟,如需转载,须经本刊编辑部授权。

摘 要 本文以王羲之尺牍作为主要考察对象,探讨魏晋尺牍中的“短笺”与“长疏”的形式与内容问题。首先,采用排除法证明了传世魏晋尺牍中“短笺”存在的可能性,并讨论了其形式的完整性问题。其次,根据“实用型”和“议论型”的尺牍分类,对“长疏”书简的形式问题进行了探讨。魏晋时的“长疏”经常采用“上下纸”的形式,“下纸”存在着不规范性和私密性等特点。由“长疏”的这些形式与特点,也就很容易解释魏晋尺牍中的一些疑难问题。如文中以梁陶弘景《真诰》所收杨羲尺牍作为间接证明材料,揭示了王羲之《十七帖》诸帖中阙“月日名白”的现象,并非是其“残缺不全”,而是魏晋人撰写“长疏”时附在“下纸”之后的一种“别疏”形式。

一、 关于“短笺”

钱钟书论及王羲之(303—361)“杂帖”时,认为六朝法帖中的短小型书简近似于今天的所谓便条、字条[1],这一看法非常独到。一般来说,古时书信根据篇幅长短和用途不同可分成短疏、覆疏、长疏三种类型[2],“便条”应是“短疏”之属。问题在于,“短疏”最短究竟有多短?仅一言半语算不算“短疏”?比如晋人郄愔(313—384)《廿四日帖》(图1),是一件颇有来历的法帖[3],但它却十分简短:

廿四日愔报,比书想悉达。日凉,弟佳不?及数字,愔报。

图1 郄愔 《廿四日帖》 收入《淳化阁帖》卷二

读郄愔《廿四日帖》文不难发现,他在信里仅说了前封信想必送达,现已“日凉”,询问对方近况“佳不”而已。称对方为“弟”,若非泛称而是实指,则此“弟”便是郄昙(?—361)了。就书仪规定的尊卑关系而言,对弟书信属于平辈,礼仪可尊可平,故无法确定郄愔是否使用复书形式写此信。看此一言半语的书简不禁让人怀疑,当时人是否真如此写信?此信是否可靠?然而,事实上此帖不仅由来有绪,而且从书写习惯上看,也颇符合晋人尺牍的一些特征。比如首行字迹偏大等,应该说此帖是比较接近原迹面貌的[4]。由此可见,这件尺牍虽然仅有20字,形式上却相对完整。但问题是,一两句话的“便条”真的完整吗?当时人是否会为这一言半语的“便条”而专门差人不远万里去送一趟?仔细想来,这里面有很多问题需要探究,而“便条”作为尺牍的一种,其形式与内容是否完整则是首先需要了解的一个重要问题。下面,以褚遂良《右军书目》(以下简称《褚目》)、张彦远《右军书记》(以下简称《书记》)中两件形式上近似于“便条”的王羲之书简作为例子,并做考察。

《褚目》113帖[5]:

二十七日告姜氏母子。五行。[6]

《书记》112帖:

二十七日告姜,汝母子佳不?力不一一,耶告。此一帖行草。[7]

《褚目》118帖:

六日告姜复雨始晴。五行。[8]

《书记》180帖:

六日告姜,复雨始晴,快晴。汝母子平安?力不一一,耶告。[9]

帖文后小字分别为褚遂良、张彦远所注。“耶告”意如“父字”,故知此乃王羲之给其儿女的信。王羲之有不少“告姜”帖,然长期以来,不知所告之“姜”为王羲之儿女中的何人,所以“告姜”诸帖并未被重视。按,王帖中屡屡出现“姜”,以前学者虽已推知为王羲之儿孙辈,但不明具体所指[10]。后据近年发现的唐《临川郡长公主李孟姜墓志》[11]所引唐太宗语“朕闻王羲之女字孟姜,颇工书艺,慕之为字,庶可齐踪。因字曰孟姜……”,知王羲之尺牍中频出的“姜”即为孟姜,就是王羲之《十七帖》第19帖《儿女帖》中“吾有七儿一女”的“一女”。二帖所言“汝母子”就是此女孟姜和她的儿子刘瑾。据《世说新语》“品藻篇”刘孝标注引《刘瑾集叙》载:“(刘)瑾字仲璋,南阳人。祖遐,父畅。畅娶王羲之女,生瑾。瑾有才力,历尚书、太常卿。”[12]刘瑾也应是《儿女帖》中令王羲之“足慰目前”的“今内外孙有十六人”中之一位外孙。孟姜是王羲之唯一的女儿,王羲之特別疼爱她。总之,“告姜”诸帖所含的重要信息,是其他人无法编造的,这也是“告姜”二帖来历可靠的依据所在。王羲之除此二帖之外,还有不少“告姜”,例如最近现世的摹拓本《平安帖》,就是王羲之写给女儿孟姜的书简[13]。

以上所见“便条”作为书信是否完整?我们不妨使用排除法,反证其完整。换言之,若能排除其不完整的因素,那么它就有可能是一件完整的尺牍。以下从四个方面归纳可能导致尺牍不完整的因素,并一一予以排除。

(一)尺牍的“附言”

关于我们所熟悉的王羲之传世法帖唐摹本《何如帖》《奉橘帖》,笔者怀疑后者可能是前者的附言。因为《褚目》37帖著录:“羲之白不审尊体比复如何。五行。”[14]而《何如帖》加后《奉橘帖》也正好五行。这说明当年褚遂良鉴定此二帖时,是将二者看成一帖的。那么在完整的尺牍后面又多出来两行的《奉橘帖》究竟是怎么回事?这两行算不算独立完整的一件尺牍?在褚遂良看来应该是不算的,所以《褚目》把它与《何如帖》合成“五行”一帖。笔者也认为《奉橘帖》应是《何如帖》的附属部分,即“附言”。这一情况在魏晋法帖中还可以找到其他例证。如《淳化阁帖》卷六收刻《鲤鱼帖》,排在《奉告帖》之后,经与《澄清堂帖》对比,证明前者应为后者附言[15]。比较《鲤鱼帖》与《奉橘帖》,二者非常近似,而且从帖文看,《奉橘帖》并无前言后语衔接,不能满足一件完整书简所应具备的条件。在传世法帖中还能找到其他类似“附言”的短笺,例如《书记》404帖:

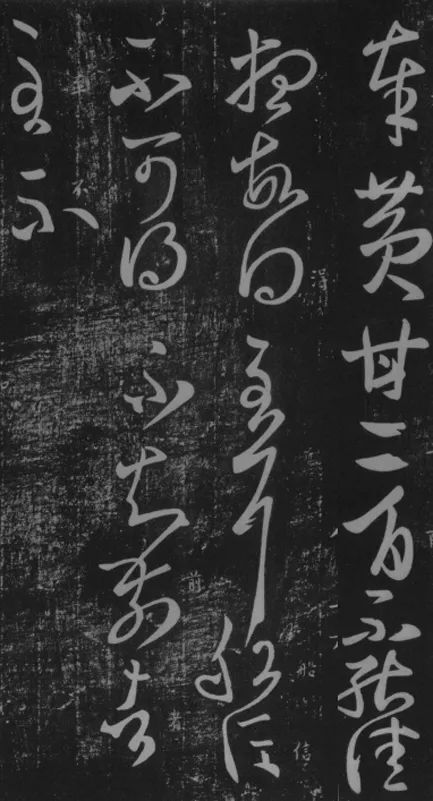

奉黄甘二百,不能佳,想故得至耳。船信不可得,不知前者至不?[16]

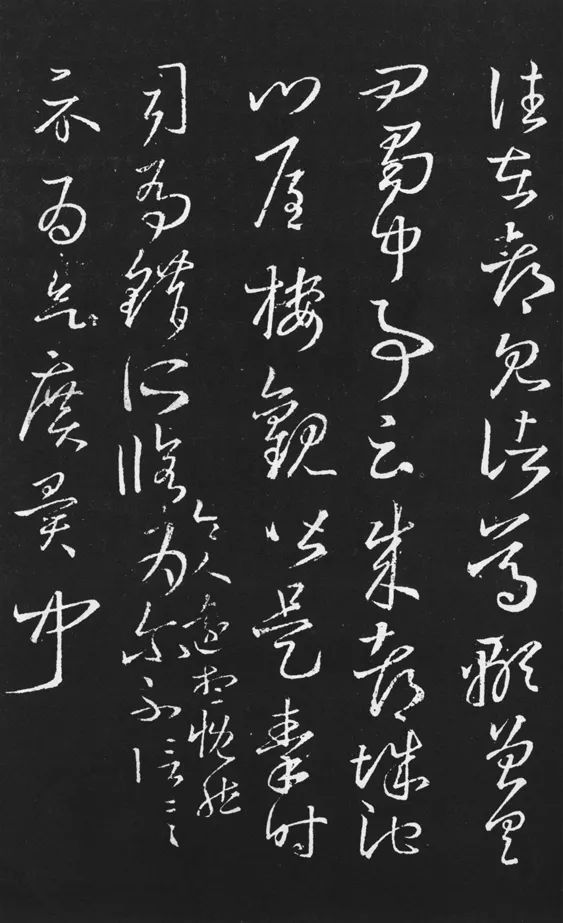

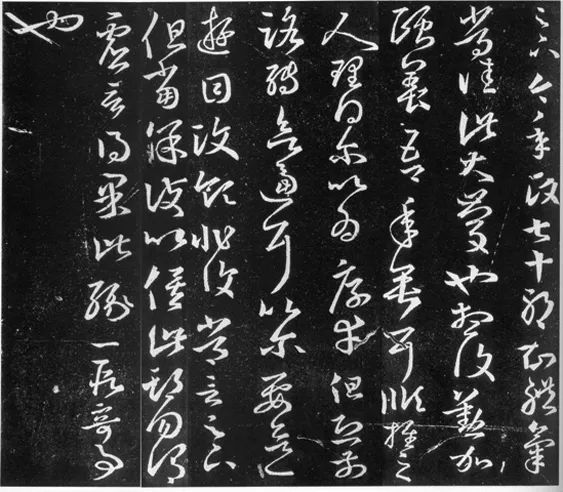

《淳化阁帖》卷八亦收刻此帖,置诸《安西帖》《如兄子帖》之后,名曰“黄柑帖”(图2),起首不低格。仅凭帖文所提供的信息,尚无法确定其必与《黄柑帖》《如兄子帖》有所关联。然据古人相关记录及帖文语气和内容等因素来看,诸帖应该是有一定关联的。首先,宋刘次庄《法帖释文》将《安西帖》《如兄子帖》《黄柑帖》合为一帖,许开《二王帖评释》及明顾从义《法帖释文考异》亦复如是,邢侗《来禽馆集》卷二一《淳化阁右军书评》亦称:“《独坐》至《此郡》八帖共四十二行,皆右军真迹。”从这一系列的关联性看,《黄柑帖》为《如兄子帖》后之附言的可能性并非没有[17]。其次,《黄柑帖》仅20余字,语句前后并无接连关系,但语气实与《鲤鱼帖》《奉橘帖》非常相似,符合“附言”语言习惯。故《黄柑帖》很可能是附于某一正帖后的“附言”,却被后人当作了正帖。

图2 《黄柑帖》 收入《淳化阁帖》卷八

(二)复书

关于单书、复书问题,笔者曾有专文讨论[18],总结了单书与复书的最大区别:首先,在形式上,使用纸张数的不同和签署日期(月日)的位置不同,单书一纸,署日期于信尾;复书二纸,署日期于信首。其次,在内容上,单书寒暄之后论事;复书一纸寒暄,一纸论事。也有在第二纸中适当重复第一纸中寒暄套语的。该文并以《书记》177帖与78帖为例[19],从内容与形式两方面证明二帖所述为同一事,发信时间及收信人也前后完全一致,已具备了构成复书的必要条件。

因此不难得出如下结论:倘若复书二纸中只有其中一纸传下来,后人会以为它是一件完整的尺牍,而不知它其实只是复书的一半而已。上例举“告姜”二帖,从礼数上属于尊与卑书(父与女),按照书仪规定原则,王羲之当然不会使用礼仪级特高的复书形式给女儿写信。故而“告姜”二帖显然不是复书的“上纸”或“下纸”,可以排除复书的可能。

(三)流传与复制过程

除了以上两种情况外,在流传与复制过程中,当然还有其他情况发生,但导致其不完整的具体原因,现今多数已无由得知了。比如众所周知的王羲之传世摹本《快雪时晴帖》由来有绪,当出自《褚目》60帖“羲之顿首快雪时晴。六行”[20]。但唐人著录原帖“六行”与传世摹本“四行”不符。又如传世摹本《平安帖》(见本期封二),当出自《褚目》88帖“此粗平安。六行”[21]。但行数亦与传世摹本“四行”不符。究其原因,也许因所摹底本帖文既已残阙,也许因商贾割裁断裂丢失所致。

再回到“告姜”二帖,可以发现《褚目》113帖、118帖均注“五行”,与之相对应的《书记》113帖、180帖文分别只有17字与21字,远不足五行应有的字数,故从结论上说,“告姜”二帖与《快雪时晴帖》《平安帖》一样,应已不完整,属于“残简”了。至于什么原因造成的则不得而知。可以确定的是,“告姜”二帖所欠阙文字,应该是在流传或复制过程中丢失的。

魏晋尺牍中的“便条”尽管形式简略、篇幅短小,但毕竟也是书简,也应归属尺牍文书范围,然而它是否完整?有无在复制和流传的过程中出现损坏或文字丢失?这是一个应该探讨的问题。通过运用排除法,大致可以确定某些尺牍法帖是否完整,但这种检测方法也有局限性。笔者以为,传世魏晋法帖中所见的尺牍,实际上是找不出能够自证其完整或接近原有形式的,换言之,法帖中的任何一件尺牍,尽管看似完整,但实际上都有可能是不完整的。

既然魏晋尺牍无法自证其完整,那么这种简短的“便条”式短笺究竟存在与否,就是一个必须重新求证的问题,要借助可信的参证资料予以考察。

(四)以杨羲尺牍作为旁证资料

如何才能确定一件完整尺牍的形式?这就需要借助第三方的旁证资料。

梁陶弘景(456—536)《真诰》卷一七收录东晋杨羲(330—?)的一批尺牍书简,在形式与内容上相对完整,而且与传世的魏晋尺牍法帖非常相似,故可作为检测魏晋尺牍法帖是否完整的参证资料。《真诰》收录的杨羲尺牍,无论形式还是内容,是最接近晋人尺牍原型和原貌的珍贵资料,加上陶弘景详细的校注,确保了其内容的真实性与外在形态的可靠性。作为研究魏晋尺牍的旁证资料,它具有无可替代的作用[22]。在《真诰》卷一七所录杨羲尺牍中,有不少“短笺”均可以作为完整“便条”之例证,如以下两帖:

羲顿首顿首,宿昔更冷,奉告,承尊体安和以慰,此觐返命,不具。杨羲顿首顿首。[23]

羲白:奉告,具诸一一动静,每垂诲示,劳损反侧,羲白。[24]

以上诸“短笺”,与传世魏晋尺牍法帖非常相似,不论是单书还是复书,从形式上看是完整的,此无需求证[25]。

上举杨羲的尺牍可以证明,魏晋人的“便条”确实存在,而且最短者只有18字,此即“短笺”。上举郄愔《廿四日帖》虽然简短,但比照杨羲尺牍,可以看出《廿四日帖》很可能就是一件独立的“短笺”。当然,杨羲尺牍还涉及到复书的问题,此问题将在下文讨论。

二、 关于“长疏”

(一)“议论型”与“实用型”的尺牍分类

在传世的王羲之尺牍中,有不少篇幅较长的书信,应该是“长疏”之属。根据前辈学者的研究,古代尺牍的性质与功用大致可以分成“议论”与“实用”两大类[26],士族文人撰写书简时,会根据不同场合及需要而选用这两类不同的文体。例如《晋书》卷八○《王羲之传》所收《报殷浩书》《遗殷浩书》《与会稽王笺》《遗尚书仆射谢尚书》《与吏部郎谢万书》《遗万书》诸篇,皆属王羲之长篇大论、纵横议论的书简;至于传世法帖尺牍,则应属日常实用型书简。尺牍实用型与议论型的区分,不仅因内容不同所致,亦由形式相异使然。如议论型书简文字偏长,实用型书简较短,就是最明显的区别。例如《晋书·王羲之传》录《与吏部郎谢万书》曰:

古之辞世者或被发阳狂,或污身秽迹,可谓艰矣。今仆坐而获逸,遂其宿心,其为庆幸,岂非天赐!违天不祥。顷东游还,修植桑果,今盛敷荣,率诸子,抱弱孙,游观其间,有一味之甘,割而分之,以娱目前。虽植德无殊邈,犹欲教养子孙以敦厚退让。或以轻薄,庶令举策数马,仿佛万石之风。君谓此何如?比当与安石东游山海,并行田视地利,颐养闲暇。衣食之余,欲与亲知时共欢宴,虽不能兴言高咏,衔杯引满,语田里所行,故以为抚掌之资,其为得意,可胜言邪!常依陆贾、班嗣、杨王孙之处世,甚欲希风数子,老夫志愿尽于此也。[27]

这是王羲之寄给友人谢万(320—361)的一件著名书简。《晋书·王羲之传》收录此简并非出于偶然,因为书简中所谈论的内容能够充分反映出王羲之的处世哲学与人生观,是研究王羲之及东晋士族思想的重要材料。从某种意义上看,王羲之本人应该也非常重视《与吏部郎谢万书》,在撰写时是相当用心的,因为其中有不少用词和叙述手法都与西晋嵇康(224—263)的《与山巨源绝交书》非常相似,后者被认为是前者的写作范本。王羲之与嵇康在人生观与处世观方面非常相似,故王羲之十分仰慕嵇康[28]。

显然《与吏部郎谢万书》是一件“长疏”,属于议论型书简。由史籍文献引录,内容缺失在所难免,因为其中不重要的部分会被编录者删汰。文献所见这类议论型书简,大部分都被后人删节改动过,如删除寒暄套语等。但从书信形式及文书学角度看,传世法帖尺牍反而大多完好地保存了书信原有的外在形式。例如同样是王羲之写寄谢万的尺牍,收在传世的法帖中,却呈现出另一种形态。《书记》224帖:

省足下前后书,未尝不忧汝。欲兴事他,相与有深情者,何能不恨?然古人云:“行其道,忘其为身。”真卿今日之谓,政自当豁其胸怀,然得公平正直耳。未能忘己,便自不得行,然此皆在足下。怀愿卿为复广求于众,所悟故多愿山之高,言次何能示?[29]

以224帖与《与吏部郎谢万书》相比较,帖文虽少却较为完整,虽亦阙“月日名白”等尺牍专有用语,但保留了尺牍起结语词的某些要素。如“省足下前后书……言次何能示”,显得比较完整。

(二)复书中的“长疏”

毕竟“长疏”也是书信,只要是书信就一定有“月日名白”及寒暄套语,但现在所见“长疏”却缺少这部分内容。对此,笔者曾有专文做过讨论[30],对《十七帖》为何不见“月日名白”问题做了几种情况的分析。第一,尺牍省略“月日名白”与收、发信人之间所处距离有关。当日或一二日即可送到对方处的书简,可省略日期。第二,尺牍省略“月日名白”与复书有关。第三,草书不能成为省略“月日名白”的理由。前文在讨论第二个问题的过程中,认定魏晋尺牍已有复书存在。如王羲之《十七帖》中《蜀都帖》“省足下别疏”一语的“别疏”,即别纸,复书下纸之一,且陶弘景曾有注,说明东晋尺牍的复书形式为“上纸重复作顿首顿首,下纸名白,或自称名”。

其实第二个问题并没有完全解决。比如《书记》《十七帖》以及《淳化阁帖》所收的“长疏”,有的既无署名又无月日,且篇幅较长,它们究竟属于单书还是复书?若是后者,则是“上纸”还是“下纸”?还有无其他可能?这些问题很重要,关系到古人的“长疏”书信所使用的形式与载体,显然值得继续讨论。

(三)“长疏”的形制

1. 复书的“上纸”“下纸”

杨羲一则尺牍后陶注云:“上纸重顿首顿首,下纸及单疏并名白。”陶注称“单疏”,“疏”与“书”通,即单书,可知复书也称“复疏”。“上纸”“下纸”指复书第一纸和第二纸。检杨羲诸简,基本上遵循复书“一纸寒暄,一纸论事”的书式原则。第二纸(“下纸”)的论事部分,杨羲称之为“别纸”,例如:

羲白:别纸。事觉忆有此,乃至佳,可上着传中也,辄待保降,当咨呈求姓字,亦又当见东卿,此月内都当令成毕也,动静以白。此又失上纸……[31]

杨羲称此纸为“别纸”[32],陶注称此纸“失上纸”,则此必复书“下纸”无疑,陶弘景乃目验杨羲书简真迹之人,故其所注应该可信。据统计,杨羲尺牍中为复书“下纸”者约有21帖。据此可以类推,比如王羲之《十七帖》中《蜀都帖》“省足下别疏”、《省别帖》“省别具”、《诸从帖》“足下别具”,其中的“别疏”“别具”,应是指对方复书信中的“下纸”中某一件。再举五则杨羲尺牍:

羲白:主簿、孝廉,在此奉集,惟小慰释,小掾独处彼方,甚当悒悒,羲比日追怀眷想不可言,上下顷粗可,承行垂念,谨白。

羲白:昨及今比有答教事,甚忽忽,始小阙尔,顷在东山所得手笔及所闻本末,往当以呈,比展乃宣,羲白。

羲白:奉告,具诸一一动静,每垂诲示,劳损反侧,羲白。

羲白:五色纸故在小郎处,不令失也,谨白。

羲白:明日当(往)东山,主簿云当同行,复有解厨事,小郎又无马,羲即日答公教,明日当先思共相并载致理耳。不审尊马可得送以来否?此间草易于都下,彼幸不用,方欲周旋三秀,数日事也,谨白。

右此前五书,并是在县答长史书,或是单疏,或失上纸也。[33]

据此五帖后之陶注称“右此前五书,并是在县答长史书,或是单疏,或失上纸也”云云,可以推测当时尺牍的外在形态。首先,据陶注可知当时的尺牍复书“下纸”形式大致与单书(“单疏”)相同,由于尚未出现唐以来才有的月日置后习惯,故单书若省略日月,实际上与复书“下纸”无大区别。其次,据陶注云“此二条共纸书,又似失上纸”,可知以下二帖同书一纸(“下纸”):

羲白:奉赐绢,使以充老母夏衣,诚感西伯养老之惠。然羲受遇过泰,荣流分外,徒衔戢恩眷,无以仰酬,至于绢帛之锡,非复所当,小小供养,犹足以自供耳,谨付还,愿深见亮,羲白。

羲白:此间故为清净,既无尘埃,且小掾住处亦佳,但羲寻还,不得久共同耳。寻更白,羲白。

此二条共纸书,又似失上纸。[34]

这说明晋人尺牍复书“下纸”,乃相对于“上纸”而言,与纸数无关,即“下纸”可容二纸。同理,一书也可能占据多张“下纸”,即如《卢藏用仪例》所谓“何必一封之中,都为数纸”之意。从常理来看,复书“上纸”近乎于礼节状子,作用仅在于“敘寒暄,问体气”而已,只有转入“下纸”方谈正事[35]。

2. “别纸”

既然“下纸”谈正事,必然有长有短,长者需增纸数,故不可能有张数限制,此理甚明。大约“别纸”的由来即本于此,尤其是具有“附件”性质的“别纸”[36]。了解这点,似乎就比较容易解释杨羲尺牍诸帖的某些“不规范”性了。举例如下:

情兼,无以喻怀。寻省来告,粗承同之,仆寻往相见近矣,比者翘注,良不可言。

给事安和,以十九日南州,二十二日当还,功曹已入,昨相见慰怀。方尔悠悠,未卒归也,将琴弦之阴德乎,聊当一笑。此即日无他,公明日当复南州,与大司马别,大司马克二十六发也,第七似不从征。

乃远送来,将供洞斋之备耶。若君远研玄镜,澄声上音,在深林之中,遐人事之迹,使此物之来卒无缘也,於今逢耳,诚理尽备矣。

想所写已了,校当令熟,秋冬之间,其经当复示也。

故服

不,春草生,此物易寻,想数诣玄水之处逍遥也。仆此月必往叙,其不久。

亦不烦属李,李疾病未摄事。承田己为劳意,敕语陈晖,如此必有秋望也。此诚小小,不暂劳君意者,则事去矣。

给事云:“南州还当并急,四月半间欲至东山,想无差错矣。”比更告茶一簿。

一日不见君,常恐鄙吝之心已生矣。君未复能屑屑中出于风尘之间耶?右八条杨书,并是在都送还山与掾,失上纸,此书。师与弟子灼然作“君”“仆”,用古体也。[37]

据末尾陶注云:“右八条杨书……失上纸……”,可知这些尺牍都是丢失“上纸”的“下纸”,而且与较为“规范”的其他尺牍相比,确有所不同,关键是不见“羲白”“谨白”起结式了。这有两种可能,一种是文字残损“名白”丢失所致;另一种可能是因事多,需增纸数,而所增“别纸”一般附后,故可省略“某白……某白”或“某白……谨白”具礼语词,这或许是“下纸”尺牍看起来无头无尾、前言不搭后语的原因所在。

以下再举二例。

第一例。尽管陶注没有注明,但细看杨羲尺牍三帖,不难发现其实它们之间的关系是一件复书“上纸”与两件“下纸”(“别纸”)的关系:

羲顿首,奉反告,承服散三旦,宣通心中,此是得力,深慰驰情,愿善将和,无复感动,羲顷公私勿勿,是故替觐,小阕奉展,杨羲顿首顿首。

承二纪有患,悬情。近得师子书,都不道病,此必轻微耳。小晴,遣信参之,谨白。

承石生往,可念,羲乃识之,顷者甚多暴卒。亦无题,此似都下书。[38]

第一帖寄给许谧,是典型的复书“上纸”格式:起结“月日名白……名白”,进而奉书答书,问候祝颂,并通报近况,皆约定俗成之陈式套语。而第二、三帖则涉及他人(二纪、石生)他事(病),故增页添纸,起结处亦均减轻或省用具礼语,因为“上纸”已经用过。

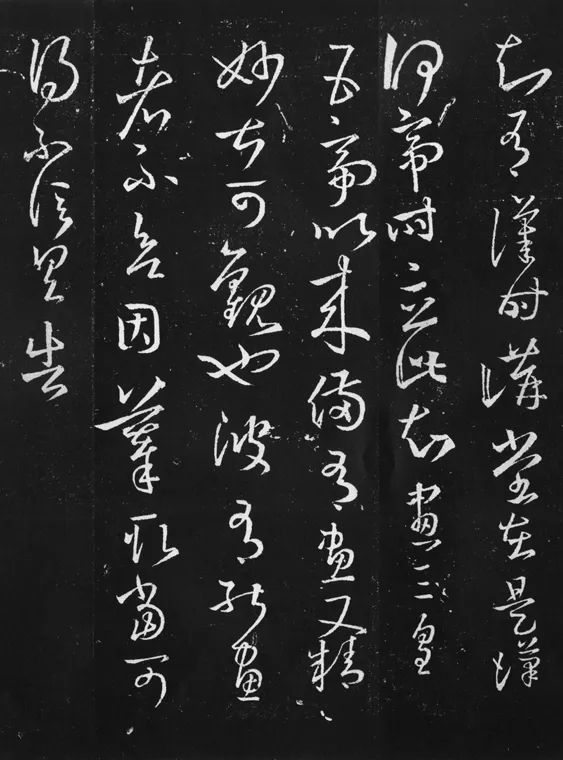

第二例。杨羲尺牍有相连属的四帖如下:

羲顿首顿首,晴犹冷,奉告,承尊体安和以慰,比复亲展,反命不备,杨羲顿首顿首。长史许府君侯,侍者白。此九字题折纸背。

羲白:季生学业幽玄,且道迹至胜,乃当在卷之上首耶。东卿君大叹季主之为人,又羡委羽之高冲矣。承撰集粗毕,极当可视,未覩华翰,预已欣叹,奉觐一一,谨白。所书东卿论季主事,本别书青纸,与此不相随,今在第四篇中。

所撰要当令得七十二人,不审已得几人?若人少者,亦当思启冥中,求其类例也。然造一段作,且当徐徐,未可便出也。亦欲自缮写一通呈明公,明公常所存栖,乃希心于此者也,羲白。

羲白:孔安国撰《孔子弟子》亦七十二人,刘向撰《列仙》亦七十二人,皇甫士安撰《高士宗》亦七十二人,陈长文撰《耆旧》亦七十二人。此陈留耆旧也。此一书首尾具而不见题,当是函封也。[39]

第一帖也是寄给许谧,亦是典型的复书“上纸”格式,形式保存完好,后有封题文字。至于紧随其后的三帖,内容彼此相关,都是讨论许谧所作“撰集”事宜,其中杨羲有建议,有感慨,也有请求。在形式上则少有繁文缛节,起结处具礼语仅“羲白……羲白”而已,这些书帖应是“下纸”的“附件”,即所谓的“别疏”或“别具”[40]。

3. “下纸”所附“别疏”的私密性

复书二纸,尤其“上纸”几乎形同礼节状子,文面重复,陈式套语,故易存世也易被收藏保存,这也是传世法帖中为何“礼节状子”偏多的原因。而附于“下纸”之“别疏”“别具”,因其具有私密性,故授受信双方都希望阅后即毁,不作保存。例如杨羲尺牍中屡见嘱咐对方,要求保密内容,勿让外人知晓,将之销毁云云。这些内容一般多写于别纸上:

已具纸笔须成,当自手写一通也,愿以写白石耳,愿勿以见人。[41]

别疏,愿不以示人,诸所屈曲,奉觐一二。尊所疏梦,当可解尔,然大要是注气之作也,羲白。[42]

见告,今具道梦,聊复以白,愿不怪忤。若尊意为此为罔罔者,愿见还,当即以付火。[43]

其中“愿勿以见人”“别疏,愿不以示人”“愿见还,当即以付火”者,就很能说明问题。王羲之在其“别疏”中也有类似表述,如叮嘱“省以付火”云云。再看《书记》312帖与313帖,《墨池编》将此二帖连属为一帖应该是正确的。

《书记》312帖:

若治风教可弘,今忠著于上,义行于下,虽古之逸士,亦将眷然,况下此者。观顷举厝,君子之道尽矣。今得护军还,君屈以申时,玄平顷命,朝有君子,晓然复谓有容足地,常如前者。虽患九天不可阶,九地无所逃,何论于世路?万石,仆虽不敏,不能期之以道义,岂苟且!岂苟且!若复以此进退,直是利动之徒耳,所不忍为,所不以为![44]

《书记》313帖:

上方宽博,多通资生,有十倍之觉,是所委息,乃有南眷情。足下谓何以密示一,勿宣此意,为与卿共思之,省以付火。[45]

此二帖本为一帖,属议论型尺牍,文字内容无头无尾,所谈亦颇为私密,可谓“受者而外舍至亲密契,即当时人,亦未遽都能理会”者,有很高的私密性[46]。这类书简,恐怕多为不希望第三者看到的“别疏”“别具”[47],其特点是“别疏,愿不以示人”(上举杨羲尺牍语),所以王羲之在信后,特意嘱咐“省以付火”,销毁不作保存。魏晋法帖亦多见此类,如所举上帖,在《书记》中虽然不多见,但亦能看到一些疑似“别疏”“别具”的尺牍文。如75帖、260帖、303帖、324帖、395帖等皆是,而在《十七帖》中,此类尤其多,如图4—图13所示诸帖,应是“一纸论事”的“别疏”“别具”,信文字数偏多且叙事突然,又无抬头结尾,不是一件完整的或独立的尺牍应有的书式。这类帖子应该不是“附言”而是“附件”,更确切说,应该是“下纸”中的某一纸。

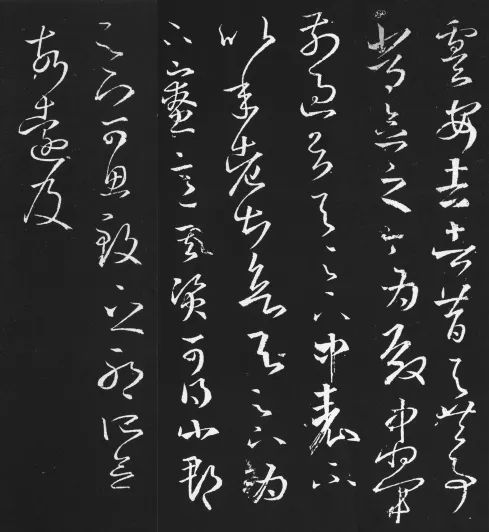

以下列出《十七帖》中诸帖帖文,以供参考。

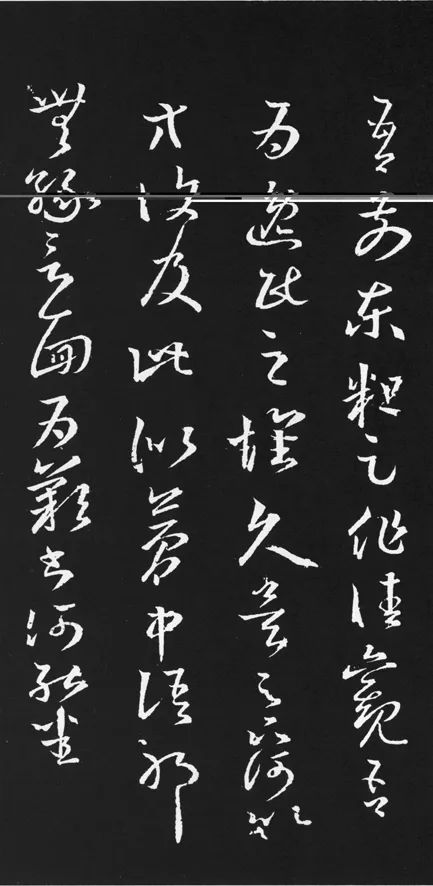

《逸民帖》(图3)帖文:

吾前东,粗足作佳观,吾为逸民之怀久矣,足下何以方复及此?似梦中语耶。无缘言面为叹,书何能悉。

图3 逸民帖

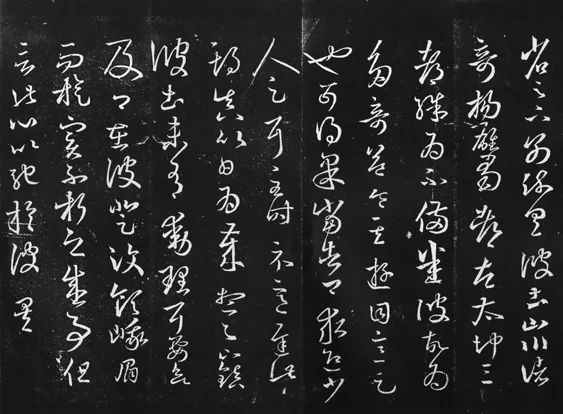

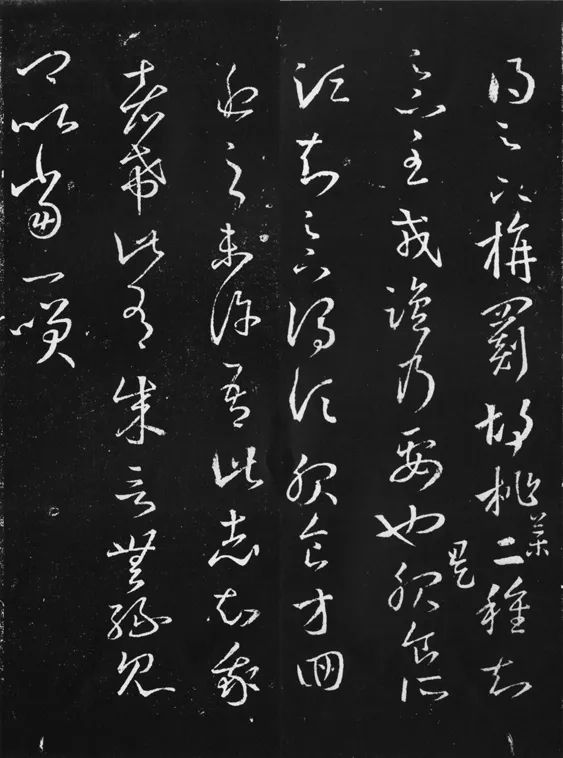

《蜀都帖》(图4)帖文:

省足下别疏,具彼土山川诸奇。扬雄《蜀都》,左太冲《三都》,殊为不备悉。彼故为多奇,益令其游目意足也。可得果,当告卿求迎,少人足耳。至时示意。迟此期,真以日为岁。想足下镇彼土,未有动理耳。要欲及卿在彼,登汶岭峨眉而旋,实不朽之盛事。但言此,心以驰于彼矣。

图4 蜀都帖

《汉时帖》(图5)帖文:

知有汉时讲堂在,是汉何帝时立此。知画三皇五帝以来备有,画又精妙,甚可观也。彼有能画者不?欲因摹取,当可得不?信具告。

图5 汉时帖

《成都城池帖》(图6)帖文:

往在都见诸葛显,曾具问蜀中事,云成都城池门屋楼观,皆是秦时司马错所修。(令人远想慨然)。为尔不?信乙乙示,为欲广异闻。

图6 成都城池帖

《旃罽胡桃帖》(图7)帖文:

得足下旃罽、胡桃(药)二种,知足下至,戎盐乃要也,(是)服食所须,知足下谓顷服食,方回近之,未许吾此志,知我者希,此有成言,无缘见卿,以当一笑。

图7 旃罽胡桃帖

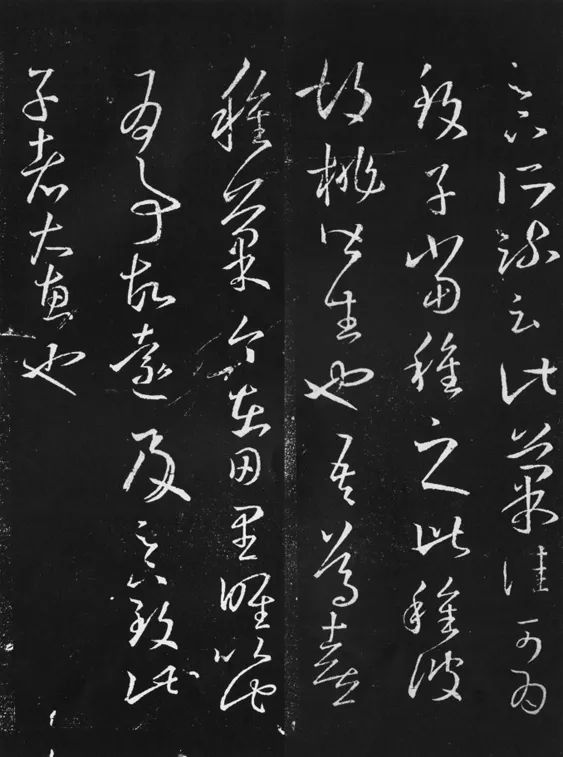

《胡桃帖》(图8)帖文:

足下所疏,云此果佳,可为致子,当种之。此种彼胡桃皆生也。吾笃喜种果,今在田里,唯以此为事。故远及。足下致此子者,大惠也。

图8 胡桃帖

《积雪凝寒帖》(图9)帖文:

计与足下别廿六年,于今虽时书问,不解阔怀。省足下先后二书,但增叹慨。顷积雪凝寒,五十年中所无。想顷如常,冀来夏秋间,或复得足下问耳。比者悠悠,如何可言。

图9 积雪凝寒帖

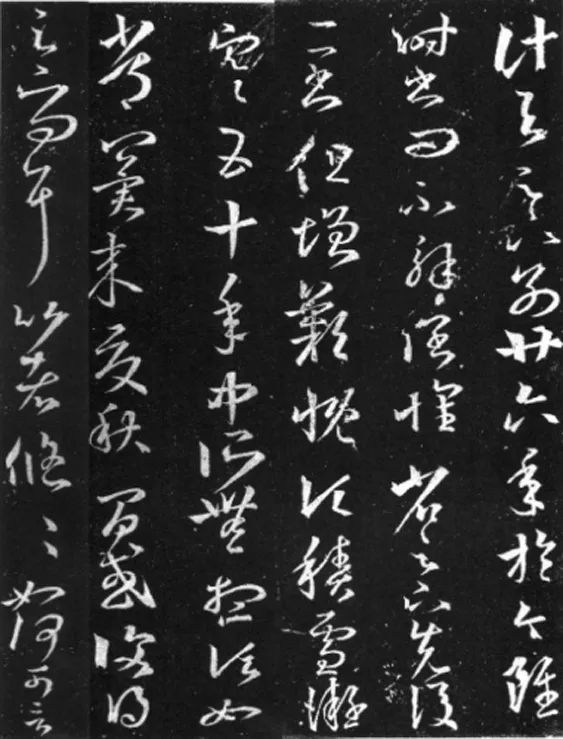

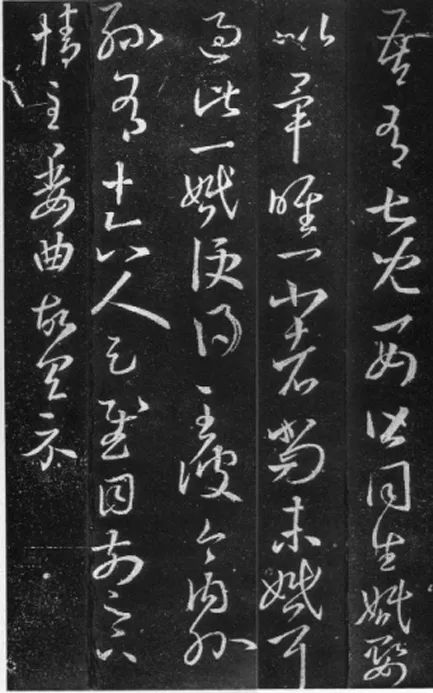

《七十帖》(图10)帖文:

足下今年政七十耶,知体气常佳,此大庆也。想复懃加颐养。吾年垂耳顺,推之人理,得尔以为厚幸,但恐前路转欲逼耳。以尔要欲一游目汶领,非复常言。足下但当保护,以俟此期,勿谓虚言,得果此缘,一段奇事也。

图10 七十帖

《虞安吉帖》(图11)帖文:

虞安吉者,昔与共事,常念之。今为殿中将军。前过云,与足下中表。不以年老,甚欲与足下为下寮。意其资可得小郡。足下可思致之耶?所念,故远及。

图11 虞安吉帖

《儿女帖》(图12)帖文:

吾有七儿一女,皆同生。婚娶以毕,唯一小者,尚未婚耳。过此一婚,便得至彼。今内外孙有十六人,足慰目前。足下情至委曲,故具示。

图12 儿女帖

以上所举《十七帖》所收诸帖,具备如下特点:第一,无“月日名白”;第二,无客套寒暄;第三,无奉书答书、问候祝颂或通报近况等约定俗成陈式套语,不涉及具体事宜;第四,纯粹论事,且所言之事极为隐秘,具有高度的私密性[48],而且一般阅后即处理掉,不作保存。因此写信人通常可以不讲客套,谈吐随意,如王羲之在《逸民帖》里毫不客气地说对方:“足下何以方复及此,似梦中语耶?”但这类尺牍在传世法帖中并不多见,在《十七帖》中却时有出现。因此笔者认为,它们具备了复书“下纸”“附件”的基本特征,应该就是附在复书“下纸”后的“别疏”“别具”那部分。若这一推测能够成立,则《十七帖》阙“月日名白”的原因[49]似乎又有新的解释了。换言之,在某些情况下,《十七帖》是可以阙“月日名白”的,它们是附在复书“下纸”后的“别疏”“别具”。不妨推测,褚遂良当年编辑《十七帖》王羲之诸尺牍时,特将复书“上下纸”中常见的礼节状子部分去掉,毕竟从书法角度来看,“上下纸”中的“月日名白”、奉书答书的问候或祝颂以及通报近况等陈式套语重复率高,且内容单调,千帖一面。所以褚遂良未加采录,而仅选录了附在“下纸”后面的“别疏”“别具”部分,因为这类“附件”属于增纸加页,内容文字上不需重复“上下纸”已说过的“月日名白”或客套寒暄。尽管这些“别疏”“别具”“无名不款”,但褚遂良却可以非常肯定地定作王羲之书,这是因为他见过原帖带有署名的“上下纸”,故对附在其后的没有署名的“别具”“别疏”,不会不知作者为王羲之。此理甚明,不需赘说。

由此可以进一步推测,古人凡长篇大论之“长疏”,大约都是使用这种方式撰写的。

结语

热门文章推荐

从理论上讲,任何一件流传到今天的魏晋尺牍法帖,无论长短,其实都存在某种意义上的“残缺不全”之嫌,这个情况尽管与书法的真赝优劣并无直接关联,也不影响人们对魏晋书法之美的观赏临摹,但从研究古代文献的立场来看,却是一个绕不开的问题。传世的魏晋长短尺牍,其形式与内容是否完整?在被复制和流传过程中有无发生丢失或缺损?完整的尺牍法帖究竟应该是什么形态?在以往的相关研究中,这些问题不太为学者所重视。

本文以王羲之尺牍作为考察对象,通过探讨魏晋尺牍中的“短笺”与“长疏”等的构成,着重讨论其形式问题。在讨论过程中,使用了梁陶弘景《真诰》卷一七所收东晋杨羲尺牍,作为间接证明的主要参照材料。运用比较的方法,揭示并解释了魏晋尺牍中的一些疑难问题。

以上讨论中,最有意义之处还在于对王羲之《十七帖》诸帖为何阙“月日名白”现象做了新的解释,也否定了作者旧文中的部分结论。通过考察可基本证实,《十七帖》诸帖并非“残缺不全”,而是魏晋人撰写“长疏”时所使用的一种形式。这种形式不同于较为简略的日常往来书简,但又是以“别疏”方式附在日常往来书简的“下纸”之后,随“上纸”一同函封寄出的。这是迄今为止未被学者注意到的一个重要问题。

注释

[1] 钱钟书:《管锥编》第三册,中华书局1979年版,第1108页。

[2] 司马光《温公书仪》卷九“慰人父母亡疏状”条,引前人旧仪云:“刘仪:短疏、覆疏、长疏三幅,书凡六纸。”(司马光:《书仪》卷九,文渊阁《四库全书》第142册,第517c页)所谓“刘仪”,应指宋刘岳《吉凶书仪》二卷,《宋史·艺文志》有著录但已不传。

[3] 《淳化阁帖》卷二所收郄愔草书二行《廿四日帖》甚有来历,即米芾《宝章待访录》所记《晋贤十四帖》中郗愔的一帖。《宝章待访录》称:“内郄愔一帖,即阁本法帖所录者,昔使王著取溥家书,与阁下书杂模,此卷中独取愔两行,余在所弃,哀哉!”(米芾:《宝章待访录》,卢辅圣主编:《中国书画全书》第1册,上海书画出版社1993年版,第959页)所谓“愔两行”,据米芾《书史》所记:“淳化中尝借王氏所收书,集入《阁帖》十卷内,郄愔二行《廿四日愔报帖》乃此卷中者。”(米芾:《书史》,《中国书画全书》第1册,第963页)可见《晋贤十四帖》中郄愔帖即《廿四日愔报帖》,也是《晋贤十四帖》中唯一刻入《淳化阁帖》中者,流传有绪,十分可靠。

[4] 祁小春:《试解晋人尺牍首行字迹偏大现象》,《山阴道上:王羲之研究丛札》,中国美术学院出版社2009年版,第97—104页。

[5] 关于各帖编号,本于三部拙著后所附帖表。参见祁小春:《唐褚遂良晋王羲之书目帖目表》,《山阴道上:王羲之书迹研究丛札》(增补修订版),中国美术学院出版社2017年版,第267—296页。

[6][8][14][20][21] 褚遂良:《右军书目》,张彦远:《法书要录》卷三,上海古籍出版社2013年版,第63页,第63页,第61页,第62页,第62页。

[7][9][16][29][44][45] 张彦远:《右军书记》,《法书要录》卷一○,第235页,第244页,第280页,第250页,第263页,第263页。

[10] 中田勇次郎『王羲之を中心とする法帖の研究』(二玄社,1961年)162、163頁。

[11] 现藏陕西省醴泉县昭陵博物馆,参见周绍良主编:《全唐文新编》第1部第3册,吉林文史出版社2000年版,第1956页。

[12] 刘义庆著,刘孝标注,余嘉锡笺疏:《世说新语笺疏》,中华书局2011年版,第476页。

[13] 摹拓本《平安帖》2010年11月20日在嘉德拍卖拍出了3.08亿元的高价。笔者有专文讨论。参见祁小春:《略说〈平安帖〉》,《文汇报》2010年12月1日。

[15] 米芾认为《奉告帖》是伪作,王澍不同意这一看法。《淳化秘阁法帖考正》卷六《月半哀悼帖》条云:“米老注此帖下云已上二帖真。按《鲤鱼帖》与上《奉告帖》笔法正同,米既以《鲤鱼》为真,则亦当以《奉告》为真,乃独目《奉告》为伪,吾所未喻。”(王澍:《淳化秘阁法帖考正》,浙江人民美术出版社2017年版,第114页)王澍之说是,因为二者是正文与“附言”关系,自当为一体。《奉告帖》虽未见于《褚目》,但其后之《鲤鱼帖》为《褚目》69帖著录“送此鲤鱼二行”。详细讨论参见祁小春:《王羲之书迹探原及其展开》,《美术学报》2011年第5期。

[17] 水赉佑:《淳化阁帖集释》,上海古籍出版社2009年版,第373页。

[18] 祁小春:《关于王羲之尺牍中的单、复书问题》,《书法丛刊》2006年第1期。

[19] 《书记》177帖:“六月二十七日羲之报,周嫂弃背,再周忌日,大服终此晦,感摧伤悼,兼情切剧,不能自胜,奈何奈何!穆松垂祥除,不可居处,言已酸切,及领军信书不次,羲之报。”78帖:“日月如驰,嫂弃背再周,去月穆松大祥,奉瞻廓然,永惟悲摧,情如切割,汝亦增慕,省疏酸感。”见《右军书记》,《法书要录》卷一○,第232、236页。

[22][25] 祁小春:《陶弘景〈真诰〉中所见王羲之资料及其相关考察》,《中国书法·书学》2019年第1期。

[23][24][31][33][34][37][38][39][41][42][43] 吉川忠夫、麦谷邦夫编:《真诰校注》,朱越利译,中国社会科学出版社2006年版,第533页,第535页,第537页,第535页,第532—533页,第542—543页,第538—539页,第537页,第536页,第539页,第540页。

[26] 祁小春:《迈世之风——有关王羲之人物与资料的综合研究》,文物出版社2012年版,第86—94页。

[27] 《晋书》,中华书局1974年版,第2102页。

[28] 关于此问题,杉村邦彦《王羲之与嵇康》一文有详考。参见杉村邦彦『書學叢考』(研文社,2009年)54—77頁。

[30][49] 参见祁小春:《〈十七帖〉为何阙“月日名白”》,《王羲之〈十七帖〉汇考》,上海书画出版社2011年版,第232—261页。

[32] 陈静认为:“复书第二纸一开始并未定名,直到唐末五代才有专门的名字,即别纸。”(陈静:《“别纸”考释》,《敦煌学辑刊》1999年第1期)东晋杨羲尺牍既已言及“别纸”,故陈说非是。

[35] 杜友晋:《吉凶书仪》,赵和平:《敦煌写本书仪研究》,(台北)新文丰出版公司1993年版,第165—222页。

[36] 陈静:《“别纸”考释》。

[40][47][48] 《十七帖》之《蜀都帖》所云“省足下别疏”、《省别帖》所云“省别具”、《诸从帖》所云“足下别具”,所谓“别疏”“别具”,应指对方来信下纸中的“附件”。

[46] 钱钟书说:“按六朝法帖,有煞费解处,此等太半为今日所谓便条、字条。当时受者必到眼即了,后世读之,却常苦思而尚未通……杂帖之费解,又异乎此。家庭琐事,戚友碎语,随手信笔,约略潦草,而受者了然。顾窃疑受者而外,舍至亲密契,即当时人亦未遽都能理会。此无他,匹似一家眷属,或共事僚友,群居闲话,无须满字足句,即已心领意宣;初非隐语、术语,而外人猝闻,每不识所谓。盖亲友交谈,亦如同道同业之上下议论,自成语言天地,不特桃花源有此中人语也。彼此同处语言天地间,多可勿言而喻,举一反三。”(《管锥编》第三册,第1108页)