第一讲 看清书法的本质

普遍从唐楷入手的现象就正统而论,学中国书法先是从唐楷入手,再去临摹其他的书体。这是宋代以后大多数书家的必经之路,因为他们普遍要接受类似的基础教育,这点会决定他们入门的道路。

我们现在想想康有为、沈曾植这些人,在他们二十岁之前都是写唐楷,凡是写碑的书家,早年的教育决定了他们受到了共同的限制,因为自从宋以后的入门范本就是唐人的字帖。像康有为这些人觉醒以后选择了魏碑,如果没有早期的基础,他就写不好。但现在搞反了,学魏碑最后变成了画字,不是写字。

“二王”是祖宗,先入一家门

在唐代,书体得到充分的发展,尤其是楷书达到高度的成熟,一种“法”的体系就此建立。除此之外,最重要的是给后来书法史当中关于审美的类型定下了各种各样的基本框架。如果说隋代之前他们也有风格,那也只是尚未成熟且模糊的风格。那王羲之有没有风格呢?可以说是若有若无的,因为他无所不包。

也就是说,隋代之前展现的不仅仅是风格,是一种更具流动性和包容性的生长状态。比如说王羲之把规则定下来,后来的书法家进一步完善中国书法的内核,到了唐代不得不分家了,分成了很多个风格流派,这时候出现了面貌。

这个面貌是什么呢?这是学习每一个流派种类书法的人都会碰到的问题。

实际上书法有时候没有那么高深,书法就像人,外表不过高矮胖瘦的区别。虞世南是不胖不瘦,怀抱一种君子之风,代表平淡中性的哲学。欧阳询则显得男性化,骨骼耸立,姿态险劲。褚遂良趋于女性化,婀娜多姿,属于苗条柔弱之类。徐浩和李以肥为美,端庄持重。颜真卿是忠臣义士,胖墩墩的,他的胖跟其他人还不一样,重心下沉像只矮脚虎,很笨很拙。柳公权长身玉立,骨骼硬朗,又风流倜傥。他们或高或矮,或胖或瘦。有的骨头多一点,有的筋肉多一点,诸如此类而已。

中国书法本来是一个共生的大集体,唐代时逐渐分家了。你变成柳体,我变成颜体,那片混沌的状态在此终结,各种门派鲜明的江湖呼之欲出。这些门派建立以后继续发展,又衍生出一些新门派,从中还可以再挖掘出宝藏来。这一个看上去很简单的现象,实际上决定了中国书法此后的命运。中国书法因为唐代一分家,从宋代迄今,每个初学者一脚踏进去,不管东南西北,总要先踏进一个门来,踏进一家。当然在此之上,就是“二王”这个祖宗。

我们一学书法就先学古人。中国书法是高度依赖于传统的,也是依赖于模仿的一门艺术,中国画有点类似,除此之外,没有其他艺术门类是这样的。西方人完全不这样来,这是中国特色。也有人因为书法这点原因诟病,为什么书法没有那么多创造力,不能自成一套。然而很多艺术都有一个特点,极度依赖程式。我们看看京剧就更明显了,你唱梅派,他唱程派。中国书法学什么体,柳体还是欧体,无不是深入人心的。当然到后来,比如说明代,有些人不满足于唐代,像黄道周这类人,他觉得要学魏晋,再到往后,康有为之流把旧系统一概推翻,另起炉灶。至于当代力图创新的一些人,看似风格很明显,创意十足,实际上他们也在学,也在模仿某一家。为什么有时候学帖的人风格往往不突出呢?学帖的人很难出风格,因为学的人太多了。想在颜体上有所树立太难了,学“二王”、米苦,也是如此,因为司空见惯了。

所以书法学到一定的程度,要敢于发现,去发掘冷门一点的资源,更要敢于去学别人不学的东西。但前提是打好稳固的基础,找到自己的地盘,开辟出根据地。

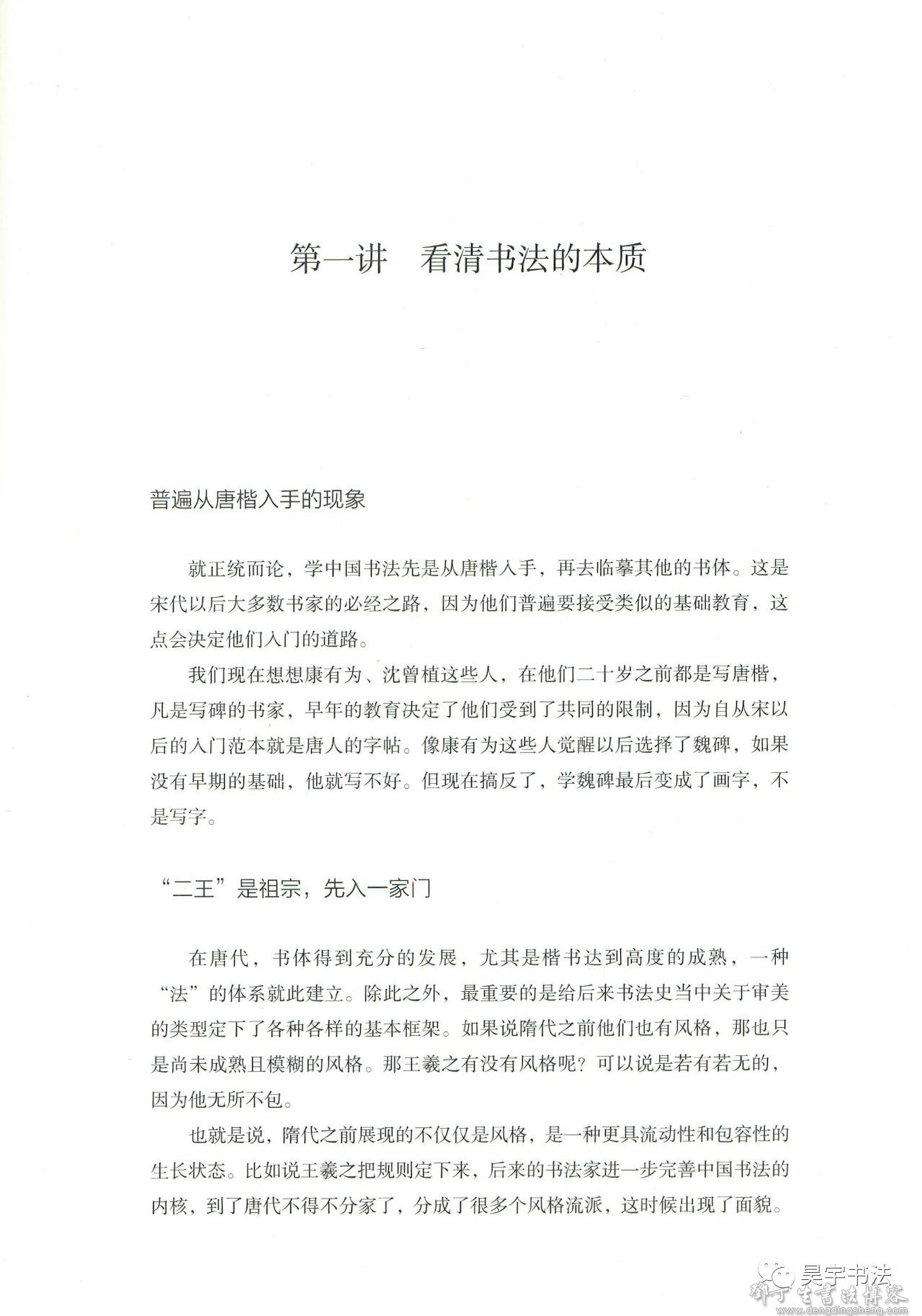

明清以后,那些风格很强烈的书法家都会找到一个帖然后开发出来,如齐白石开发汉碑。他们在常人认知的盲区里找到一个点作为自己的根据地。这是什么窍门呢?我想告诉大家,一定要多读作品,多留心,切莫抱牢几本字帖就了结了,那会限制想象。只有见多才能识广。

寻找陌生的力量

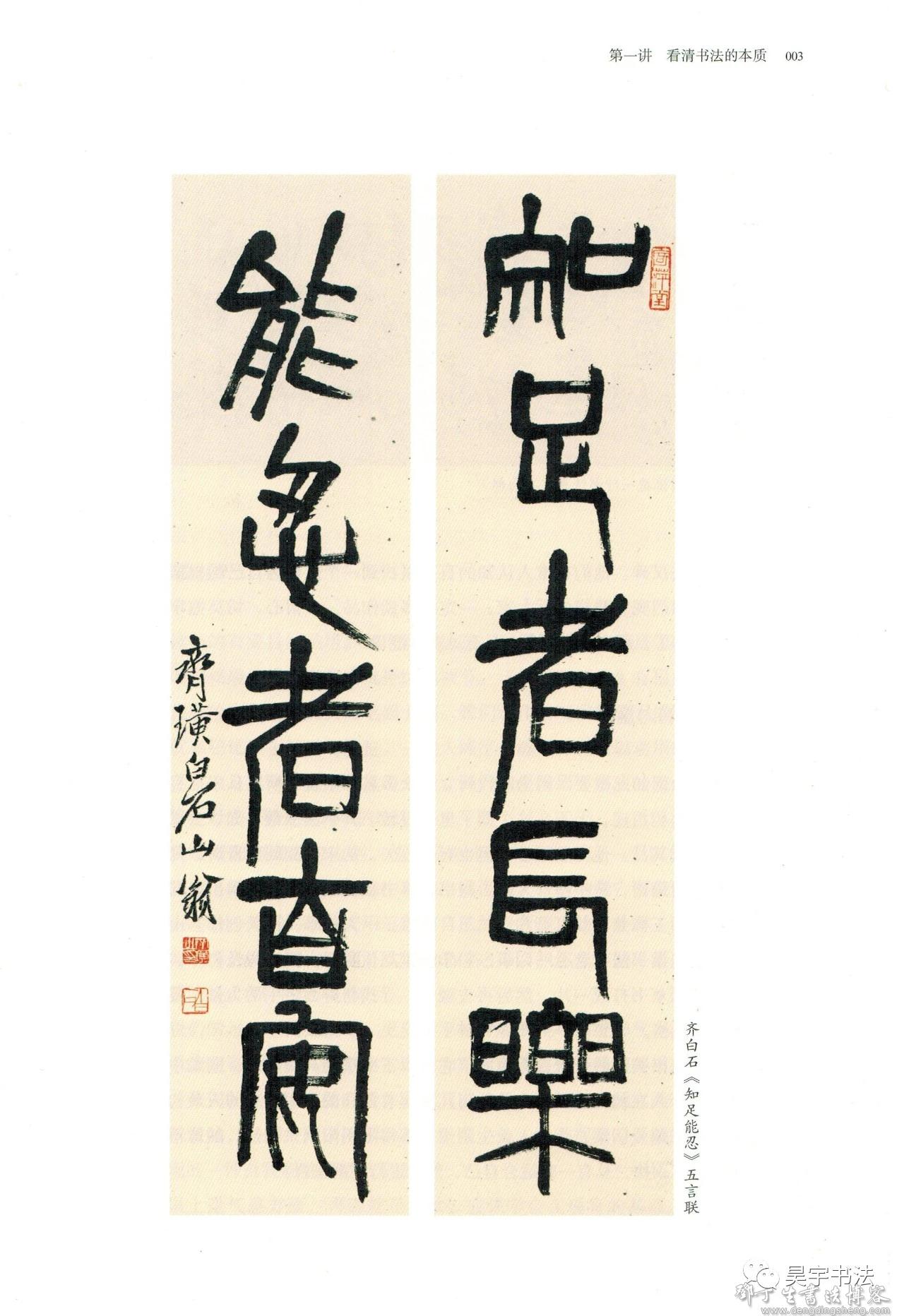

唐代为何如此重要?因为唐代树立了众多名家系统,所以从宋代直到明代的书家递相祖述,无不在这个圈子里面打转。其中涵泳最自如、尝试最多样的就是董其昌。他无所不学,但也有的放矢,从宋代溯回到晋唐,凡他过目的帖都会染指,从小楷、大楷、行书、草书、狂草,只要能举出来的,照单全收。而王铎兼学颜真卿和“二王”两家,一天临摹,一天创作。由此可见,古代人学书法就这么一回事——学一家立住脚跟,同时旁及各体,大字小字,行书草书打成一片,然后再去融合,寻找新鲜而陌生的力量,慢慢形成自己的风格。

唐代风格类型的分野意义重大,它包罗了书法的高矮胖瘦、刚柔中庸等类型,一个人在初学的时候,这几门几派起着调和的作用,有的人最初喜欢阳刚,后来偏爱阴柔,有的人天生阴柔,不得不用阳刚来调剂。颜体不行用欧体,爬罗剔抉,总有一款适合自己,然后进行调剂融合。

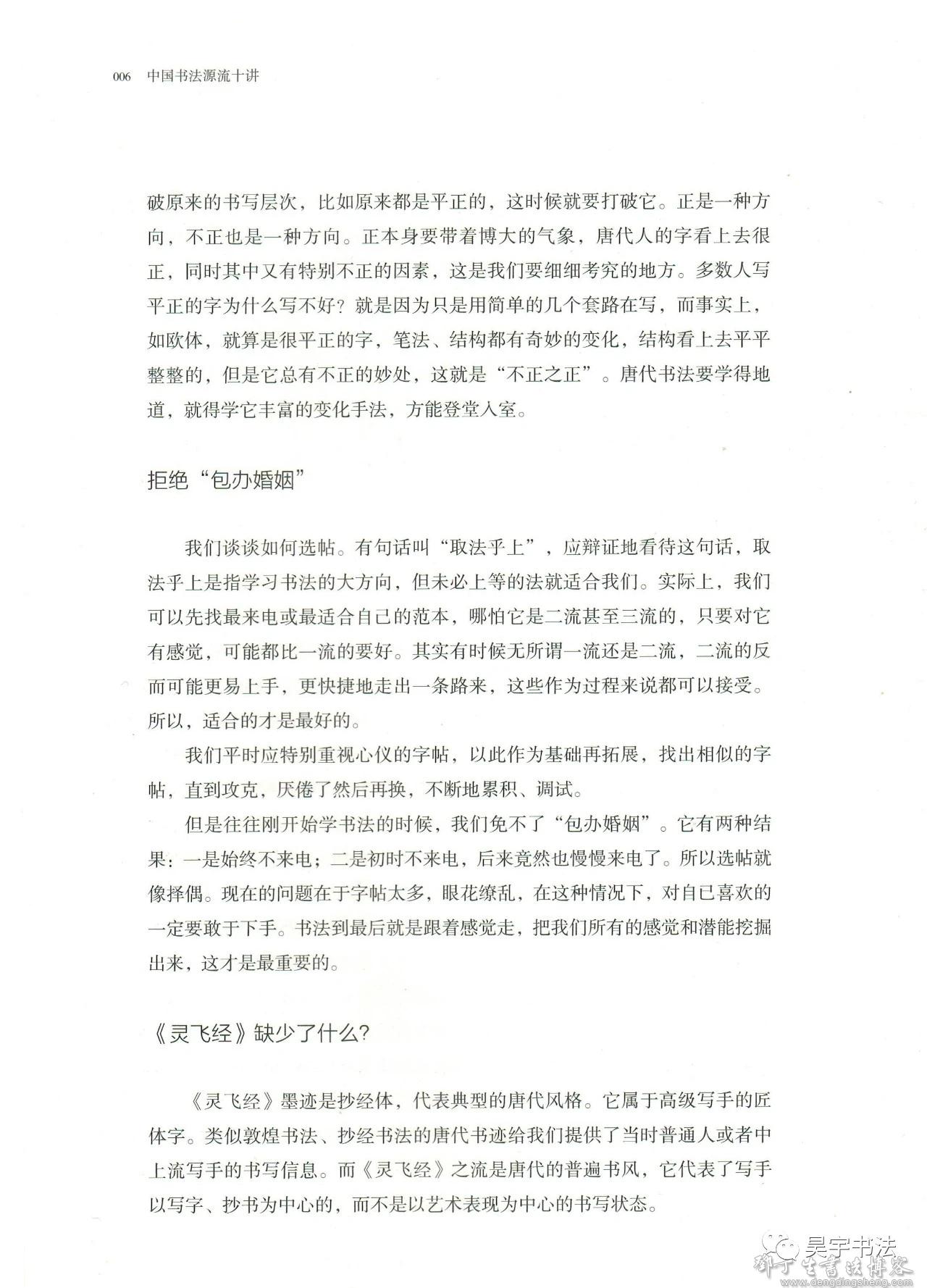

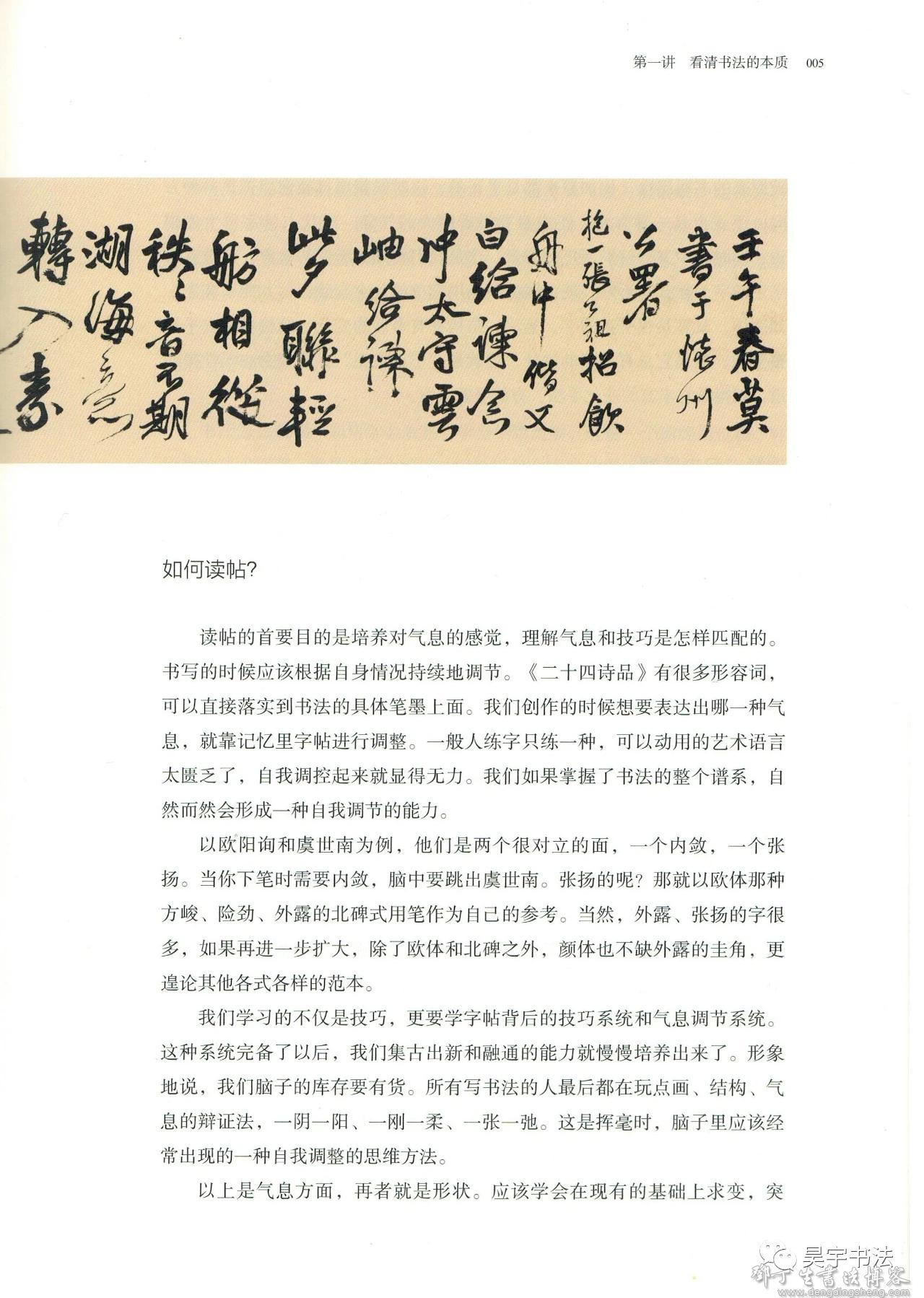

如何读帖?

读帖的首要目的是培养对气息的感觉,理解气息和技巧是怎样匹配的。

书写的时候应该根据自身情况持续地调节。《二十四诗品》有很多形容词,可以直接落实到书法的具体笔墨上面。我们创作的时候想要表达出哪一种气息,就靠记忆里字帖进行调整。一般人练字只练一种,可以动用的艺术语言太匮乏了,自我调控起来就显得无力。我们如果掌握了书法的整个谱系,自然而然会形成一种自我调节的能力。

以欧阳询和虞世南为例,他们是两个很对立的面,一个内敛,一个张扬。当你下笔时需要内敛,脑中要跳出虞世南。张扬的呢?那就以欧体那种方峻、险劲、外露的北碑式用笔作为自己的参考。当然,外露、张扬的字很多,如果再进一步扩大,除了欧体和北碑之外,颜体也不缺外露的圭角,更论其他各式各样的范本。

我们学习的不仅是技巧,更要学字帖背后的技巧系统和气息调节系统。

这种系统完备了以后,我们集古出新和融通的能力就慢慢培养出来了。形象地说,我们脑子的库存要有货。所有写书法的人最后都在玩点画、结构、气息的辩证法,一阴一阳、一刚一柔、一张一弛。这是挥毫时,脑子里应该经常出现的一种自我调整的思维方法。

以上是气息方面,再者就是形状。应该学会在现有的基础上求变,突破原来的书写层次,比如原来都是平正的,这时候就要打破它。正是一种方向,不正也是一种方向。正本身要带着博大的气象,唐代人的字看上去很正,同时其中又有特别不正的因素,这是我们要细细考究的地方。多数人写平正的字为什么写不好?就是因为只是用简单的几个套路在写,而事实上,如欧体,就算是很平正的字,笔法、结构都有奇妙的变化,结构看上去平平整整的,但是它总有不正的妙处,这就是“不正之正”。唐代书法要学得地道,就得学它丰富的变化手法,方能登堂入室。

拒绝“包办婚姻”

我们谈谈如何选帖。有句话叫“取法乎上”,应辩证地看待这句话,取法乎上是指学习书法的大方向,但未必上等的法就适合我们。实际上,我们可以先找最来电或最适合自己的范本,哪怕它是二流甚至三流的,只要对它有感觉,可能都比一流的要好。其实有时候无所谓一流还是二流,二流的反而可能更易上手,更快捷地走出一条路来,这些作为过程来说都可以接受。

所以,适合的才是最好的。

我们平时应特别重视心仪的字帖,以此作为基础再拓展,找出相似的字帖,直到攻克,厌倦了然后再换,不断地累积、调试。

但是往往刚开始学书法的时候,我们免不了“包办婚姻”。它有两种结果:一是始终不来电;二是初时不来电,后来竟然也慢慢来电了。所以选帖就像择偶。现在的问题在于字帖太多,眼花缭乱,在这种情况下,对自已喜欢的一定要敢于下手。书法到最后就是跟着感觉走,把我们所有的感觉和潜能挖掘出来,这才是最重要的。

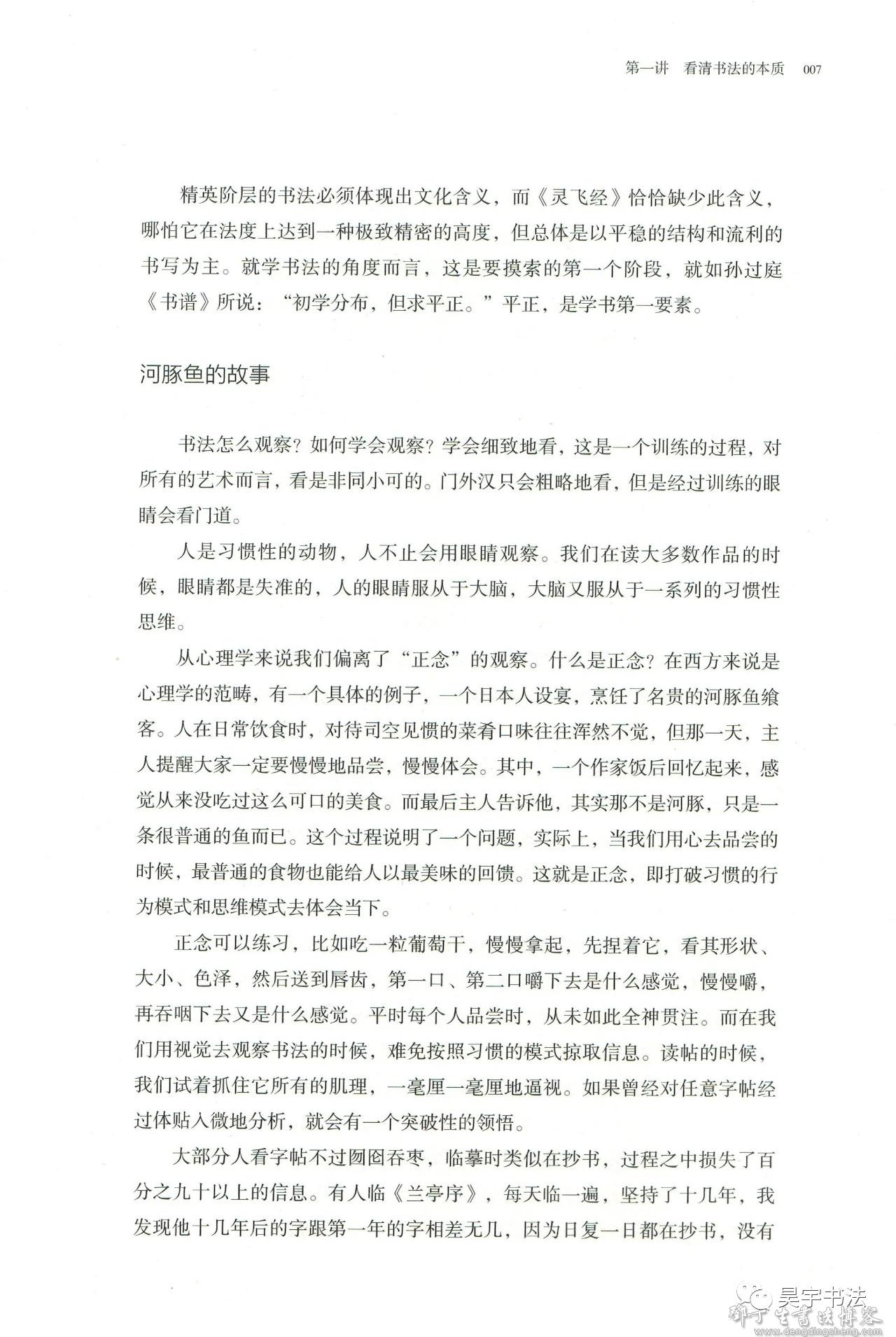

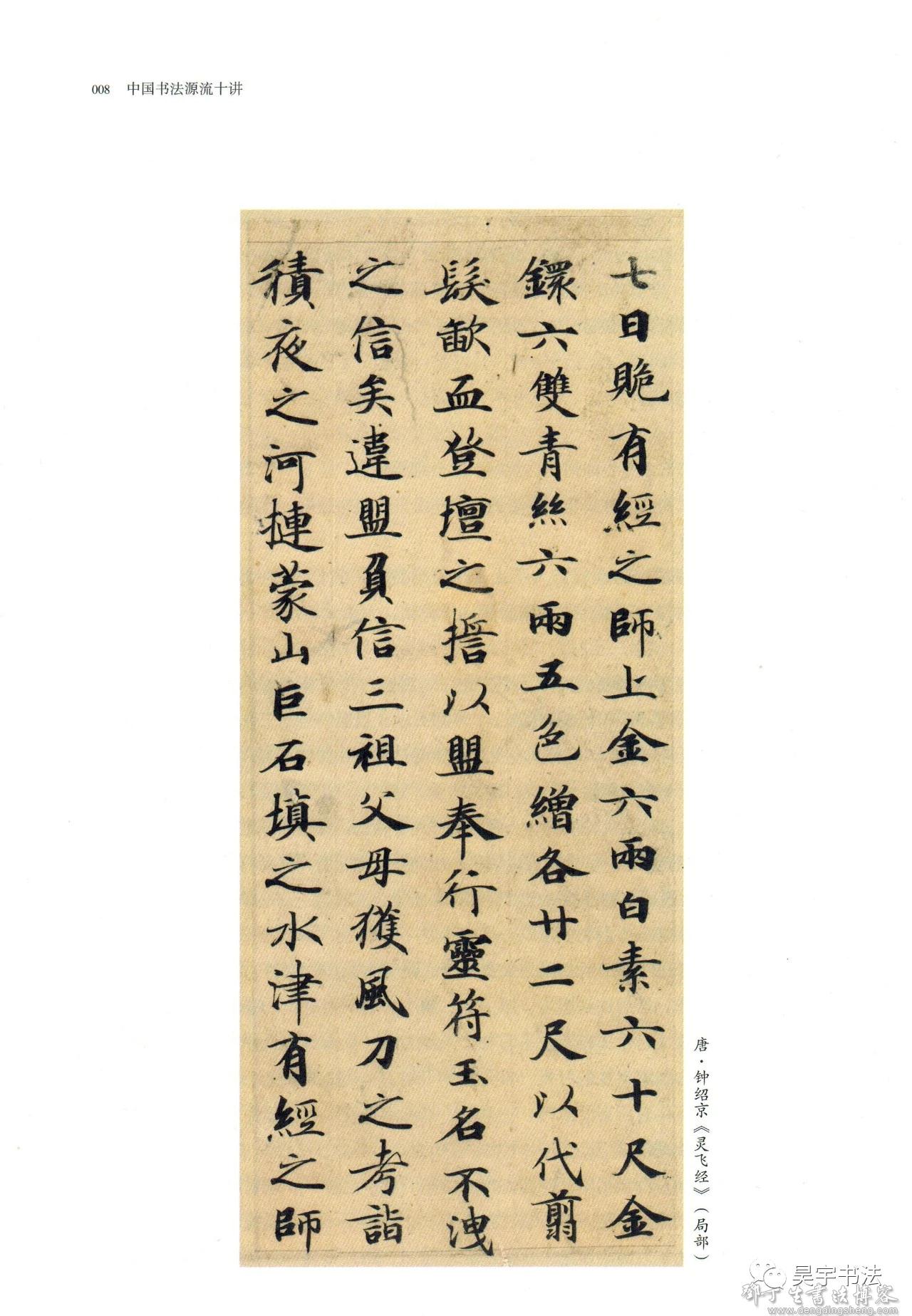

《灵飞经》缺少了什么?

《灵飞经》墨迹是抄经体,代表典型的唐代风格。它属于高级写手的匠体字。类似敦煌书法、抄经书法的唐代书迹给我们提供了当时普通人或者中上流写手的书写信息。而《灵飞经》之流是唐代的普遍书风,它代表了写手以写字、抄书为中心的,而不是以艺术表现为中心的书写状态。

精英阶层的书法必须体现出文化含义,而《灵飞经》恰恰缺少此含义,哪怕它在法度上达到一种极致精密的高度,但总体是以平稳的结构和流利的书写为主。就学书法的角度而言,这是要摸索的第一个阶段,就如孙过庭

《书谱》所说:“初学分布,但求平正。”平正,是学书第一要素。

河豚鱼的故事

书法怎么观察?如何学会观察?学会细致地看,这是一个训练的过程,对所有的艺术而言,看是非同小可的。门外汉只会粗略地看,但是经过训练的眼睛会看门道。

人是习惯性的动物,人不止会用眼睛观察。我们在读大多数作品的时候,眼睛都是失准的,人的眼睛服从于大脑,大脑又服从于一系列的习惯性思维。

从心理学来说我们偏离了“正念”的观察。什么是正念?在西方来说是心理学的范畴,有一个具体的例子,一个日本人设宴,烹饪了名贵的河豚鱼缤客。人在日常饮食时,对待司空见惯的菜肴口味往往浑然不觉,但那一天,主人提醒大家一定要慢慢地品尝,慢慢体会。其中,一个作家饭后回忆起来,感觉从来没吃过这么可口的美食。而最后主人告诉他,其实那不是河豚,只是一条很普通的鱼而已。这个过程说明了一个问题,实际上,当我们用心去品尝的时候,最普通的食物也能给人以最美味的回馈。这就是正念,即打破习惯的行为模式和思维模式去体会当下。

正念可以练习,比如吃一粒葡萄干,慢慢拿起,先捏着它,看其形状、大小、色泽,然后送到唇齿,第一口、第二口嚼下去是什么感觉,慢慢嚼,再吞咽下去又是什么感觉。平时每个人品尝时,从未如此全神贯注。而在我们用视觉去观察书法的时候,难免按照习惯的模式掠取信息。读帖的时候,我们试着抓住它所有的肌理,一毫厘一毫厘地逼视。如果曾经对任意字帖经过体贴入微地分析,就会有一个突破性的领悟。

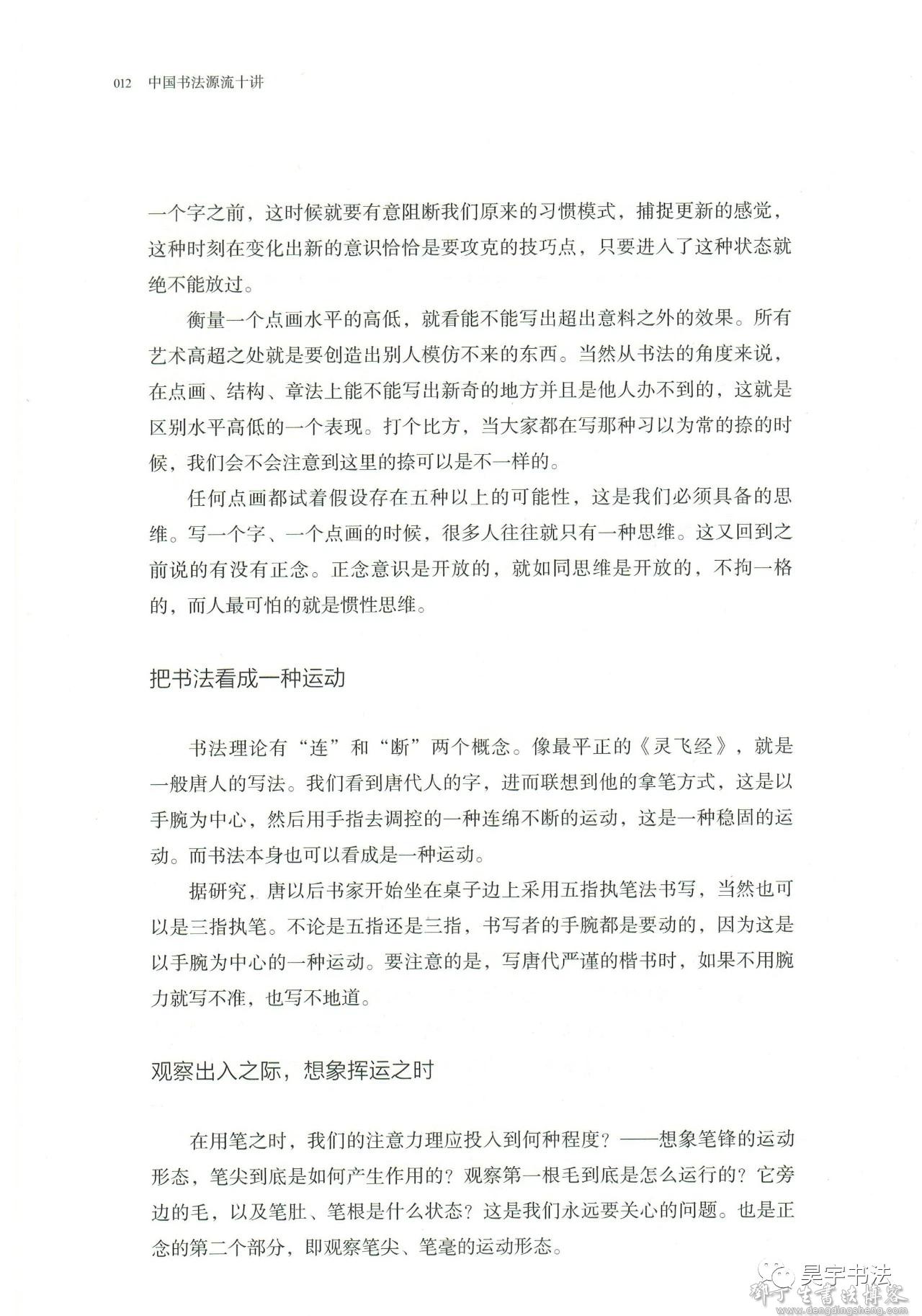

大部分人看字帖不过囫囵吞枣,临摹时类似在抄书,过程之中损失了百分之九十以上的信息。有人临《兰亭序》,每天临一遍,坚持了十几年,我发现他十几年后的字跟第一年的字相差无几,因为日复一日都在抄书,没有正念的意识,没有对字帖仔细观察,也没有对观察所得到的信息进行思考。

正所谓“大千起灭一尘里”。对于所有的经典,只要足够细微地去观察,都可以体悟出其背后蕴藏的无穷信息,而任何一点细节都是有道理的。

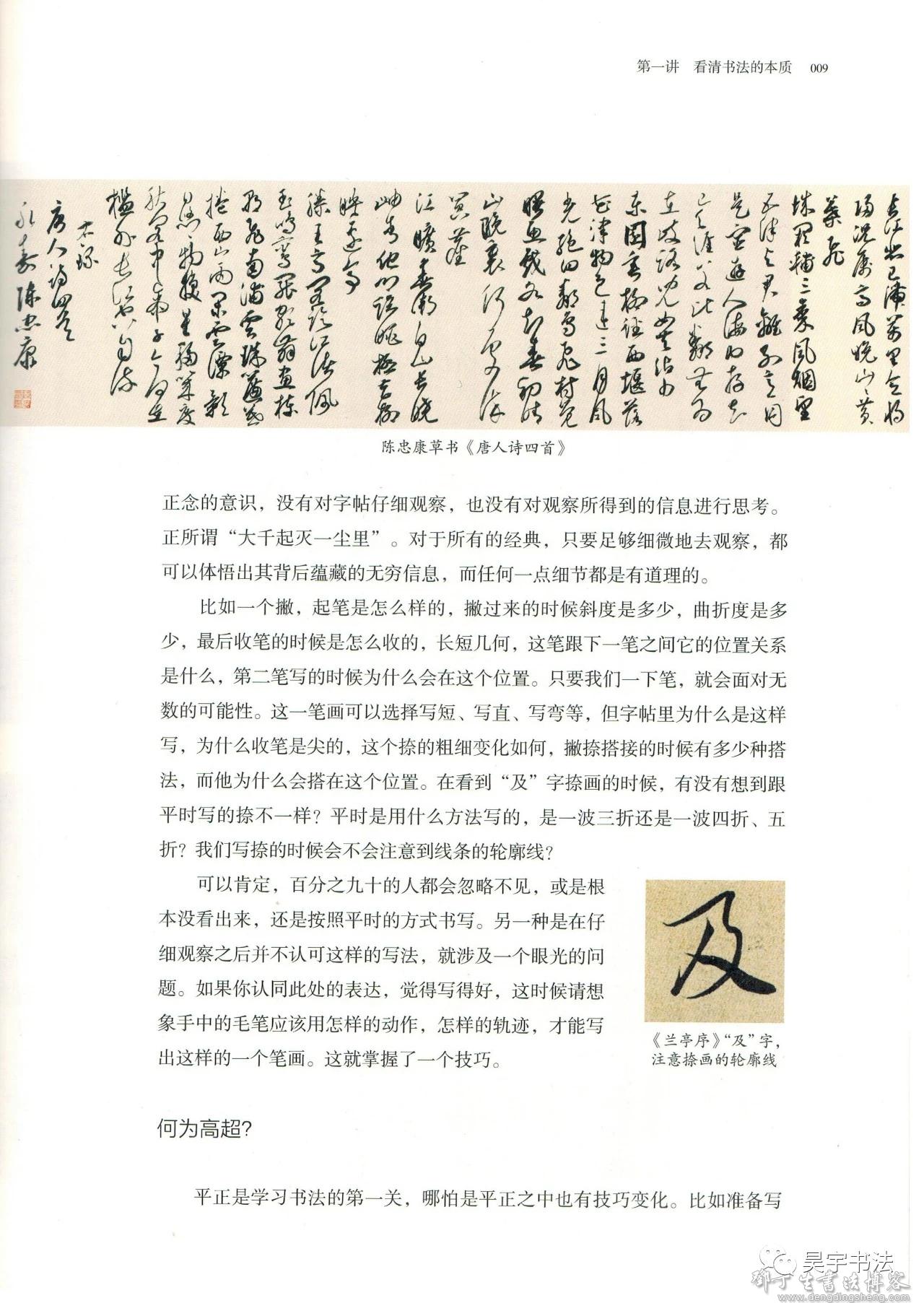

比如一个撇,起笔是怎么样的,撇过来的时候斜度是多少,曲折度是多少,最后收笔的时候是怎么收的,长短几何,这笔跟下一笔之间它的位置关系是什么,第二笔写的时候为什么会在这个位置。只要我们一下笔,就会面对无数的可能性。这一笔画可以选择写短、写直、写弯等,但字帖里为什么是这样写,为什么收笔是尖的,这个捺的粗细变化如何,撇捺搭接的时候有多少种搭法,而他为什么会搭在这个位置。在看到“及”字捺画的时候,有没有想到跟平时写的捺不一样?平时是用什么方法写的,是一波三折还是一波四折、五折?我们写捺的时候会不会注意到线条的轮廓线?可以肯定,百分之九十的人都会忽略不见,或是根 及本没看出来,还是按照平时的方式书写。另一种是在仔细观察之后并不认可这样的写法,就涉及一个眼光的问题。如果你认同此处的表达,觉得写得好,这时候请想

象手中的毛笔应该用怎样的动作,怎样的轨迹,才能写

出这样的一个笔画。这就掌握了一个技巧。

何为高超?

平正是学习书法的第一关,哪怕是平正之中也有技巧变化。比如准备写一个字之前,这时候就要有意阻断我们原来的习惯模式,捕捉更新的感觉,这种时刻在变化出新的意识恰恰是要攻克的技巧点,只要进入了这种状态就绝不能放过。衡量一个点画水平的高低,就看能不能写出超出意料之外的效果。所有艺术高超之处就是要创造出别人模仿不来的东西。当然从书法的角度来说,在点画、结构、章法上能不能写出新奇的地方并且是他人办不到的,这就是区别水平高低的一个表现。打个比方,当大家都在写那种习以为常的捺的时候,我们会不会注意到这里的捺可以是不一样的。

任何点画都试着假设存在五种以上的可能性,这是我们必须具备的思维。写一个字、一个点画的时候,很多人往往就只有一种思维。这又回到之前说的有没有正念。正念意识是开放的,就如同思维是开放的,不拘一格的,而人最可怕的就是惯性思维。

把书法看成一种运动

书法理论有“连”和“断”两个概念。像最平正的《灵飞经》,就是一般唐人的写法。我们看到唐代人的字,进而联想到他的拿笔方式,这是以手腕为中心,然后用手指去调控的一种连绵不断的运动,这是一种稳固的运动。而书法本身也可以看成是一种运动。

据研究,唐以后书家开始坐在桌子边上采用五指执笔法书写,当然也可以是三指执笔。不论是五指还是三指,书写者的手腕都是要动的,因为这是以手腕为中心的一种运动。要注意的是,写唐代严谨的楷书时,如果不用腕力就写不准,也写不地道。

观察出入之际,想象挥运之时

在用笔之时,我们的注意力理应投入到何种程度?——想象笔锋的运动形态,笔尖到底是如何产生作用的?观察第一根毛到底是怎么运行的?它旁边的毛,以及笔肚、笔根是什么状态?这是我们永远要关心的问题。也是正念的第二个部分,即观察笔尖、笔毫的运动形态。

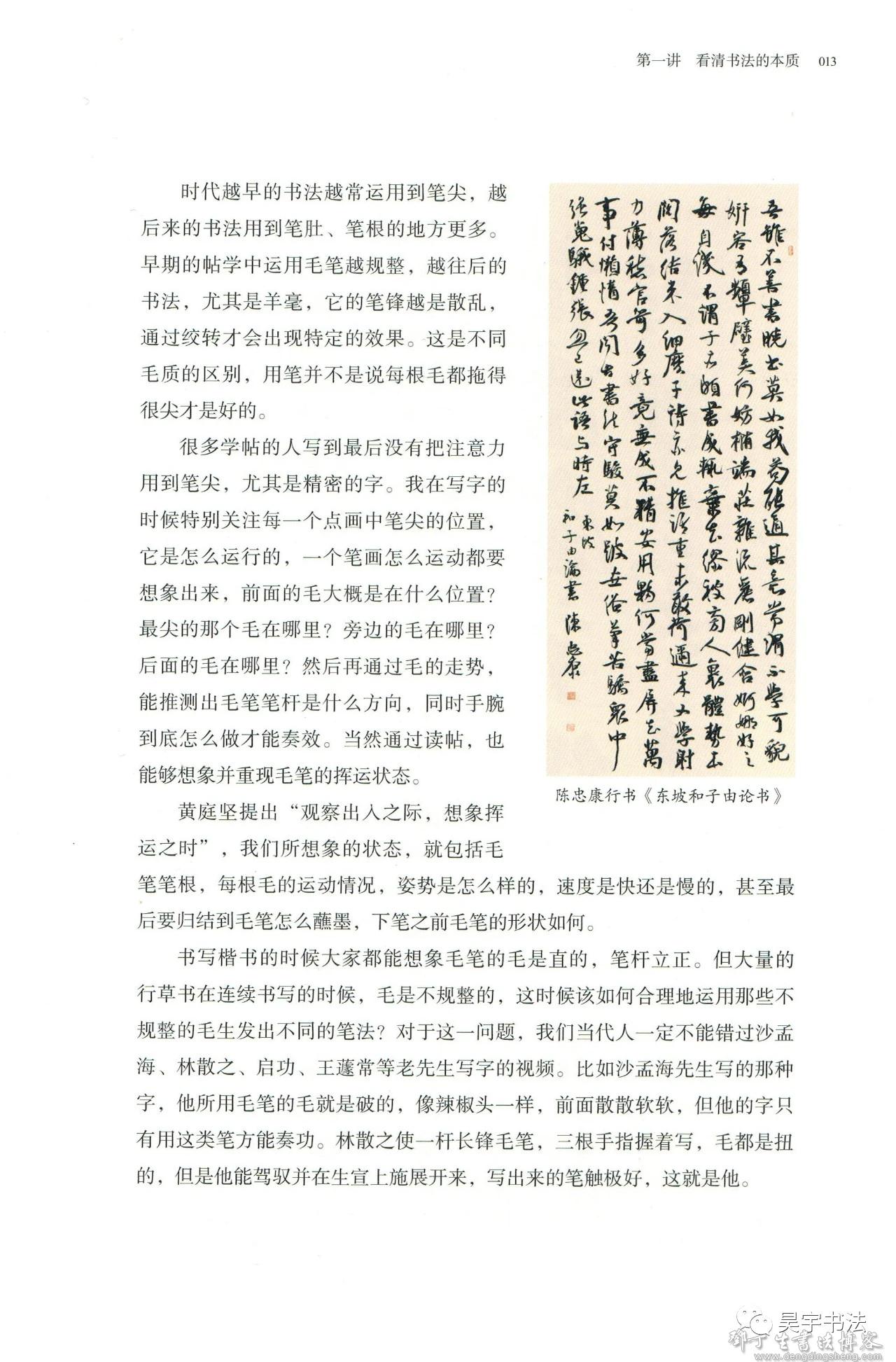

时代越早的书法越常运用到笔尖,越后来的书法用到笔肚、笔根的地方更多。早期的帖学中运用毛笔越规整,越往后的书法,尤其是羊毫,它的笔锋越是散乱,通过绞转才会出现特定的效果。这是不同毛质的区别,用笔并不是说每根毛都拖得很尖才是好的。

很多学帖的人写到最后没有把注意力用到笔尖,尤其是精密的字。我在写字的时候特别关注每一个点画中笔尖的位置,它是怎么运行的,一个笔画怎么运动都要想象出来,前面的毛大概是在什么位置?最尖的那个毛在哪里?旁边的毛在哪里?后面的毛在哪里?然后再通过毛的走势,能推测出毛笔笔杆是什么方向,同时手腕到底怎么做才能奏效。当然通过读帖,也 蒿射 好能够想象并重现毛笔的挥运状态。

黄庭坚提出“观察出入之际,想象挥运之时”,我们所想象的状态,就包括毛笔笔根,每根毛的运动情况,姿势是怎么样的,速度是快还是慢的,甚至最后要归结到毛笔怎么蘸墨,下笔之前毛笔的形状如何。

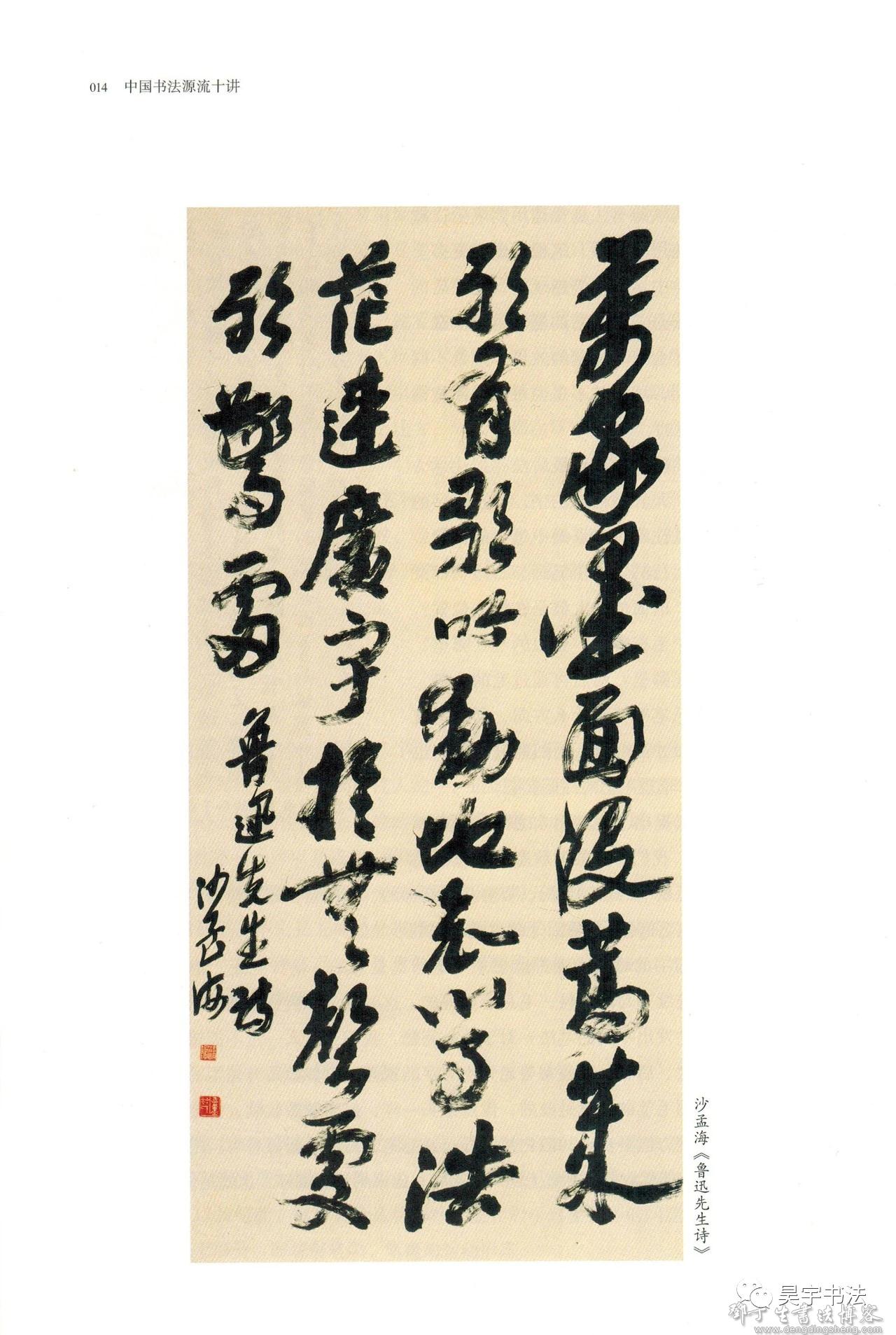

书写楷书的时候大家都能想象毛笔的毛是直的,笔杆立正。但大量的行草书在连续书写的时候,毛是不规整的,这时候该如何合理地运用那些不规整的毛生发出不同的笔法?对于这一问题,我们当代人一定不能错过沙孟海、林散之、启功、王莲常等老先生写字的视频。比如沙孟海先生写的那种字,他所用毛笔的毛就是破的,像辣椒头一样,前面散散软软,但他的字只有用这类笔方能奏功。林散之使一杆长锋毛笔,三根手指握着写,毛都是扭的,但是他能驾驭并在生宣上施展开来,写出来的笔触极好,这就是他。

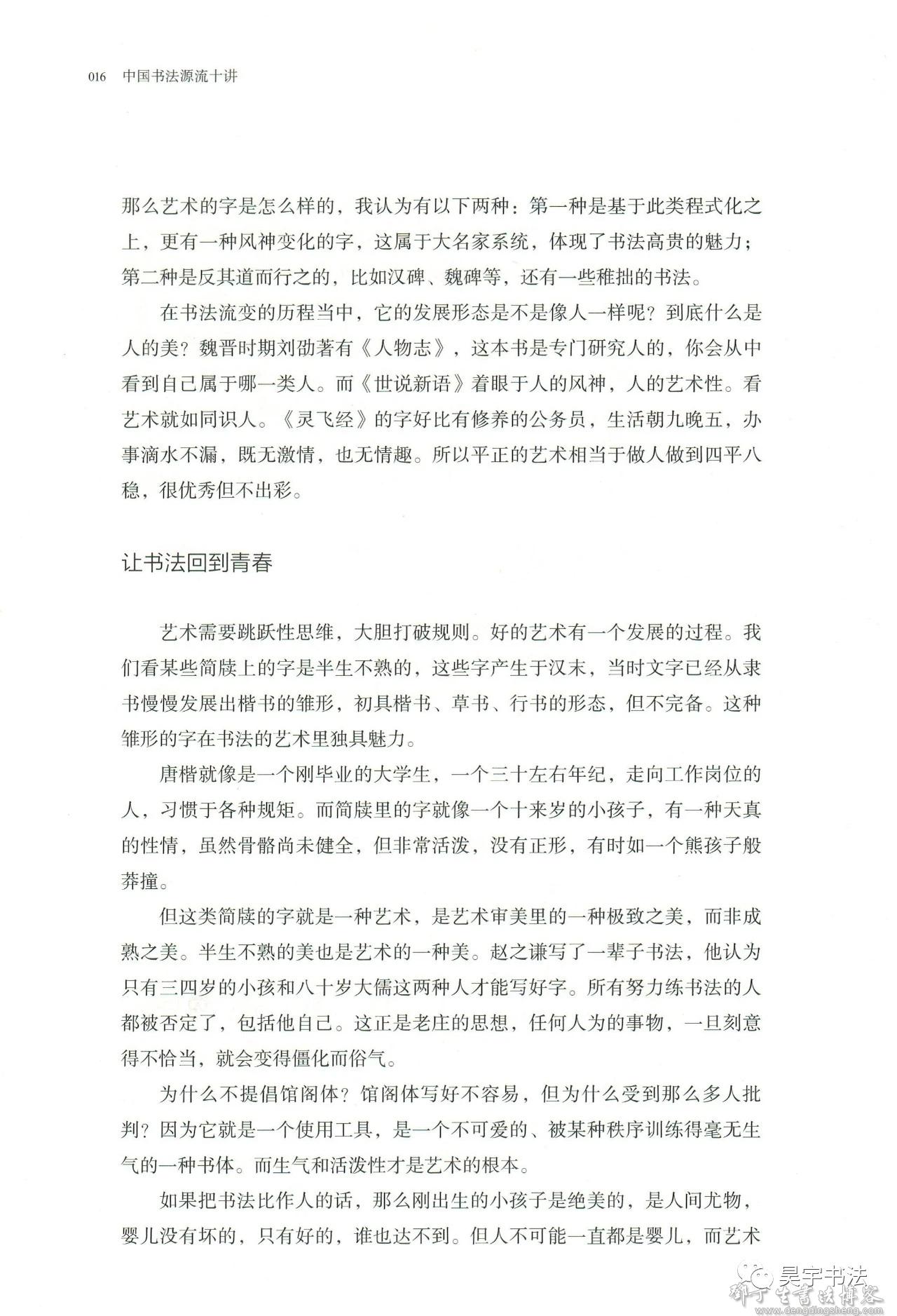

优秀之外,更要出彩

前面讨论过,《灵飞经》的书写者是高级写手而非文人,是因为它的字规整熟练,精妙端正,但没有余味。而这类墨迹给我们提供了唐代人最真实的高手书写的情况。由此可以看出这类字笔画是连绵不断的,相对匀称而略有变化。这类规整的字是由一套很程式化的书写动作所完成,同时依赖于高度的熟练去支撑,这是唐代最基本的一种法。

当然很多人写不出这种精密度,如果能写出来也必定是当代的高手了。

但是诸如此类书法还不是最好的书法,因为它相对比较程式化,没有意味,就是写字功能的一种极端发挥,而并非一种艺术的概念。

大部分人接受到的错误观念是“书法的基本形态是美术字”,当代美术字的前身是宋代的宋体字,宋体字又从唐代的欧体、颜体等演变而来。这些字形成了中国人对于文字认识的最基本印象,严格来说还不是艺术。什么是艺术?假设我们认为《灵飞经》的字是一种成熟的程式化的字。

那么艺术的字是怎么样的,我认为有以下两种:第一种是基于此类程式化之上,更有一种风神变化的字,这属于大名家系统,体现了书法高贵的魅力;第二种是反其道而行之的,比如汉碑、魏碑等,还有一些稚拙的书法。

在书法流变的历程当中,它的发展形态是不是像人一样呢?到底什么是人的美?魏晋时期刘劲著有《人物志》,这本书是专门研究人的,你会从中看到自己属于哪一类人。而《世说新语》着眼于人的风神,人的艺术性。看艺术就如同识人。《灵飞经》的字好比有修养的公务员,生活朝九晚五,办事滴水不漏,既无激情,也无情趣。所以平正的艺术相当于做人做到四平八稳,很优秀但不出彩。

让书法回到青春

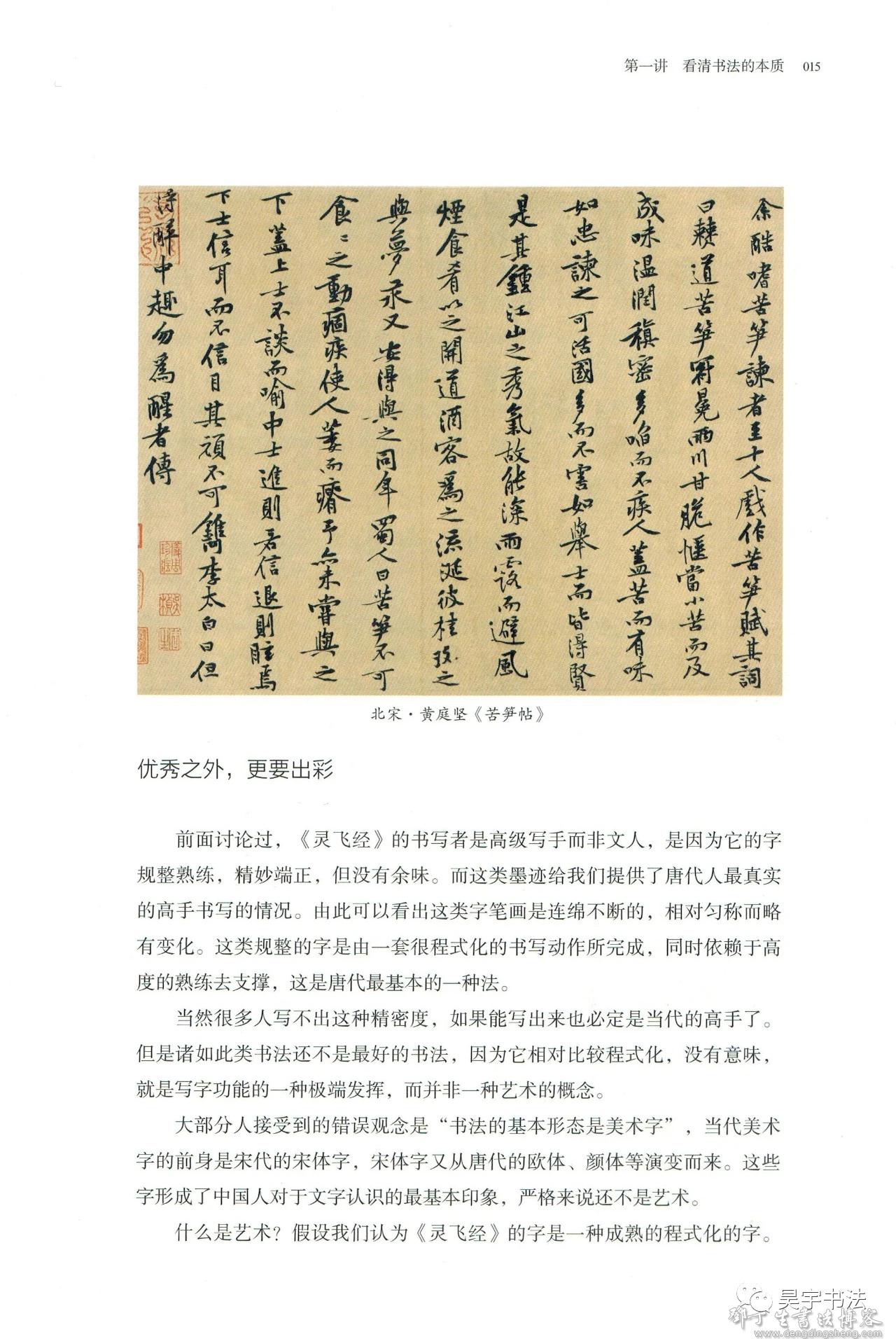

艺术需要跳跃性思维,大胆打破规则。好的艺术有一个发展的过程。我们看某些简牍上的字是半生不熟的,这些字产生于汉末,当时文字已经从隶书慢慢发展出楷书的雏形,初具楷书、草书、行书的形态,但不完备。这种雏形的字在书法的艺术里独具魅力。

唐楷就像是一个刚毕业的大学生,一个三十左右年纪,走向工作岗位的人,习惯于各种规矩。而简牍里的字就像一个十来岁的小孩子,有一种天真的性情,虽然骨骼尚未健全,但非常活泼,没有正形,有时如一个熊孩子般莽撞。

但这类简牍的字就是一种艺术,是艺术审美里的一种极致之美,而非成熟之美。半生不熟的美也是艺术的一种美。赵之谦写了一辈子书法,他认为只有三四岁的小孩和八十岁大儒这两种人才能写好字。所有努力练书法的人都被否定了,包括他自己。这正是老庄的思想,任何人为的事物,一旦刻意得不恰当,就会变得僵化而俗气。

为什么不提倡馆阁体?馆阁体写好不容易,但为什么受到那么多人批判?因为它就是一个使用工具,是一个不可爱的、被某种秩序训练得毫无生气的一种书体。而生气和活泼性才是艺术的根本。

如果把书法比作人的话,那么刚出生的小孩子是绝美的,是人间尤物,婴儿没有坏的,只有好的,谁也达不到。但人不可能一直都是婴儿,而艺术的人生在青壮年的时候,既有一种爆发力、冲击力又有活力,看似在某种程式之间又跳出程式之外。太过年轻不行,比如说我们现在看到这类简牍的字如十几岁的小孩,虽然骨骼不够老到,但每个字虎虎生威,奇形怪状,都充满了一种想象,是唐代人写不出来的,就像是一个大学生经过制度的调教后变得很规矩,他可能再也回不到八九岁时那种活泼的状态,这种状态也许是他人生最高的境界,从此走向下坡路。

没有人例外,别以为自己年纪大了就走到了人生的高境界,可能最高境界是十七八岁的时候,也许是五六岁的时候。字同样也是如此,不要以为自己尚在进步,也许正每况愈下。当然认准方向也可能会越写越好。从某个角度来说,唐代的书法就是一种成年人的好,是儒家所说的“随心所欲而不逾矩”的好,能够达到君子境界的那种好,能够把法吃透并且性情一点也没磨灭的好。能够灵活变通法度,那就是最高境界。

以上都是抽象的,落实到实践,如何反映到笔墨上?我们可以从笔墨里去感应。当我们把字写得呆板的时候,写得没有生气的时候,必须看看简牍这类字,回到青春,回到童年。这些字尽管骨骼很稚嫩,但它的风神特别好。如果在成熟的字的精神里能够加以利用,那就是更完善的书法。

在书体变化发展的时期,书法各种各样的造型往往最为生动。但是由于社会政治的需求,文字会慢慢统一而变得模式化,所以文字的统一也是有利有弊的。它有利于使用,但对艺术往往是一种破坏。看着这样的字可以生发出很多想象,可以变出很多的花样。这里既有行书的因素,又有楷书的因素,还有很多其他的可能性,但它停留在粗糙的层面。这些字有待再加工再利用,重新经过文人风雅的陶冶。