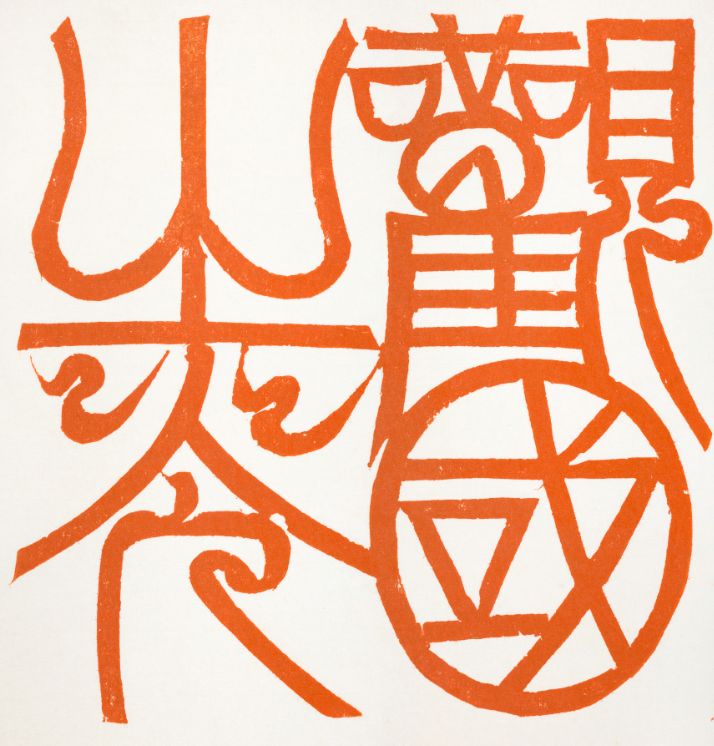

封面艺术家

LIU YANHU

刘彦湖,1960 年3 月生于黑龙江省,原籍吉林磐石人。现为中央美术学院中国画学院教授、硕士研究生导师;中国艺术研究院中国书法院研究员;中国艺术研究院中国篆刻院研究员。

Liu Yanhu,Born in March 1960 in Heilongjiang Province.Now he is a professor in the Chinese Painting Institute of the Central Academy of Fine Arts, a researcher of the Chinese Academy of Art, and a researcher of the Chinese Seal Carving Institute of the Chinese Academy of Art.

本期封面:刘彦湖作品

编者按

书法历来与训诂、金石有着极为密切的联系,但知其然并知其所以然者少之又少,终于深陷套路化风格化中不能自拔,名为守卫传统,实则窄化、歪曲。刘彦湖作为当今书法大家,上探文字源头,详思汉字发展历史演变,深究书法结体、点画运用的内在逻辑,思愈明,志愈笃,心愈定。所谓创造,实则是在对书法史的全新发现和个人感悟之下的独特生发。其自出机杼与文脉守护,此不离彼,此实出于彼。

刘彦湖将于2019 年11 月在上海宝龙美术馆展出的新作,更加彰显出当代书家以文字与书写观照时代表征的雄心。身处全球化的网络时代,书法亦不能超拔其外。自我设限于一隅洋洋自得如遗老幻梦固无不可,但亦非刘彦湖所志。他所追求者,是将书法放置于文字与符号创生之于人类现实、文化生活的重大意义上去思考和实践。由此言之,不但磨砚濡毫可称书法,世间所有符号、文本甚或涂鸦都可为我所用,不外乎借由笔端书写个人之心性,表露时代之特征。故刘彦湖新作益加嬉笑怒骂,文本选取更为不拘一格,近观则墨色通透,笔笔送到,丝毫不爽。以万古不变之书法心传独运于当代,从后现代哲学视角观照书法文本,为书法在当今时代之在场言说开一新路,此亦非博古通今融会贯通者不办。

刘彦湖 观国之光 7.2m × 7.2m 微喷 画布 2019

刘彦湖:如果年轻二十岁,我可能就是一个涂鸦艺术家了

采访人_ 于海元

库艺术= 库:刘老师好!您在上海宝龙美术馆的大型个展即将在11月9日开幕,您也为此创作了一批新作,我们就从您的新作谈起吧。但面对您这些迥然不同的新作,脑海中油然而生的第一个问题不是“写什么”或“怎么写”,却是:为什么写?

刘彦湖= 刘:我记得有人曾说,书法不是“写什么”,关键是看“怎么写”,可见这是很多人所关心的,或者认为自己已经学会“怎么写”了。但在我看来,我们这个时代仍然没有几个人知道“怎么写”,或者知道古人究竟是“怎么写”的。即使真的知道“怎么写”了,足以平视古人了,依然不够,还要有一个“时”的要求。“时”,在哲学上是一个很大的概念,“以时为大”,一个时代的人做一个时代的事,处在这个时代,应该做出一点新的足以代表这个时代的东西。

“怎么写”是重要的,“写什么”可能更重要。越是回溯到文字创生之初,越会发现古人更在意“写什么”。从甲骨文到钟鼎文,再到春秋战国时代的简牍帛书……古人是那么珍视文字,只记录他们认为最重要的内容。中国书法从古到今都是在“写什么”与“怎么写”之间达成了高度的平衡,即实用性与艺术性的完美统一。只关心“怎么写”就有可能不重视文本,进而摆脱语意,摆脱文字,走向所谓“纯粹”的形式或表现。其结果业已显现出来,就是空洞的形式主义。这就是为什么我要强调回到文字创生之初,回到原书写,回到文字记录语言的起点去思考书法的原因。这样的一系列问题理清了,才能更好的帮助我们面对今天的世界,继续前行。

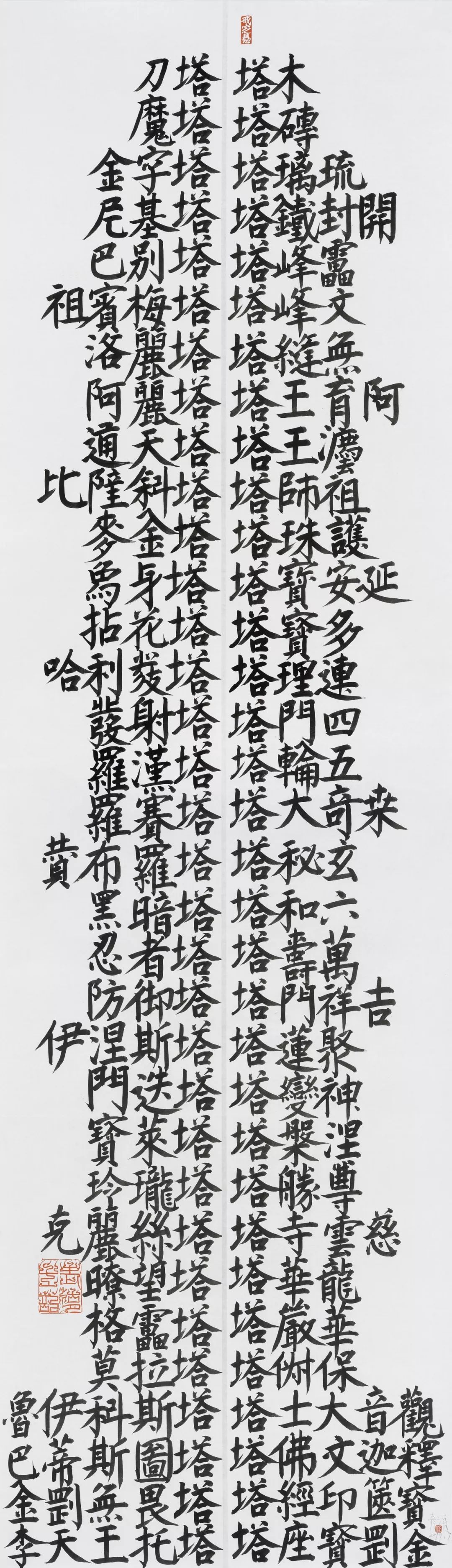

刘彦湖 双子塔 351cmx50cmx2 纸本水墨 2019

库:当代艺术的艺术家相对比较强调“国际视野”,而比较少听到书法家说“面向世界”这个话。因为书法是中国的“国粹”,而它的价值标准又整体上是回溯古代的,历史本身即成为它的标准。而您说“平视”,是否可以理解为,到目前你眼中已经没有了一个要去追慕膜拜的古人的影子?

刘:我觉得我们处在一个特别幸运的时代,从书法上讲,“碑学运动”以来,客观上是把我们的眼界拓展到了王羲之背后那个更大的传统,或者说使我们建立起一个更宏大的史观和对传统的完整性观照。而中国的书学体系是后置的,是从唐代开始建构的,从品评到技法论等等,大部分的书法文献是从唐代开始,唐以前是特别零星的。但是书法是从文字创生就有了。“碑学运动”不满足于王羲之的传统,往前推进了一步,比如阮元的《北碑南帖论》《南北书派论》,这种思想影响到了康有为,他在《广艺舟双楫》中倡导“尊碑卑唐”,不过只上推到汉魏,先秦几乎还没有触及。

近百年来,从甲骨文的发现一直到今天出土的大量战国文字的文献我们对整个汉字资源的认知,从字形到书体的演变差不多已经没有空白了。《说文解字》的系统只保留了有限的“古文”与“籀文”的资料。到王国维第一次提出,“籀文”是秦系的文字,为西土文字;“古文”是六国文字,称为“东土文字”。李学勤先生在上世纪五十年代末,第一次把战国文字分成了五个大系:齐、燕、楚、晋还有秦,这称为“分域研究”。现在古文字学界倾向于把吴越也看作一个系统,三晋还可以分为赵、魏、韩,这就属于“分国研究”,比“分域研究”更加细化。因此对今天的古文字学家来说,哪种文字属于哪个体系,都是非常直观地可以判断的。

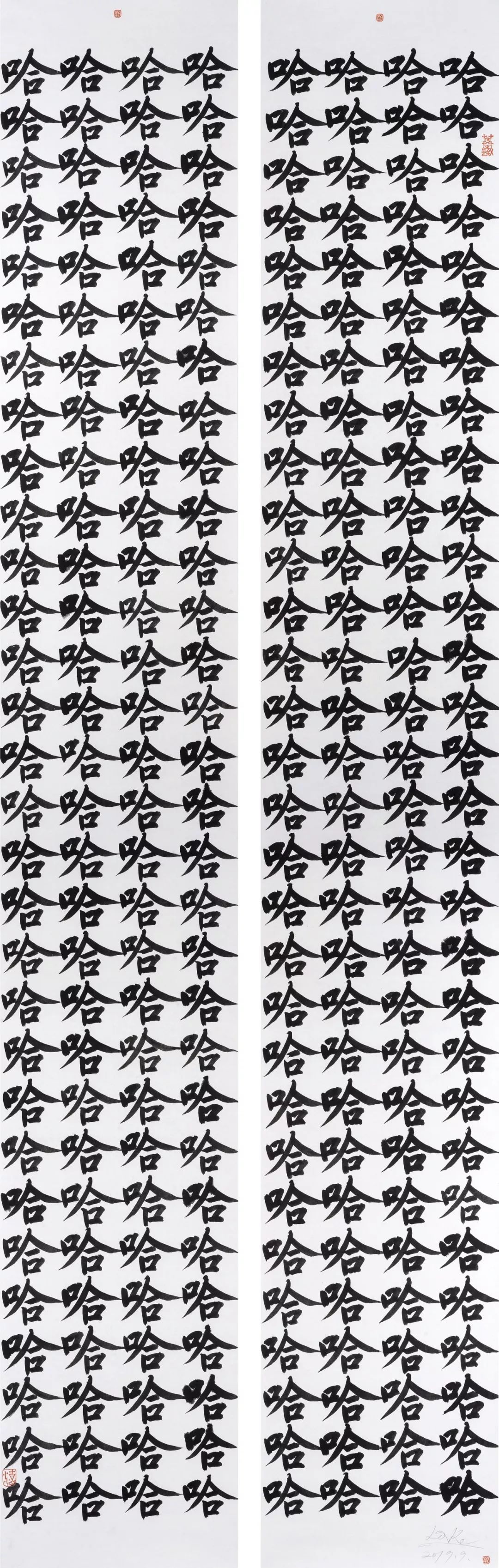

刘彦湖 (哈哈)以此面对世界或下士闻道 337cmx50cmx8 纸本水墨 2019

可是回想一下,吴昌硕、黄宾虹那个时代很多人还在笼统地大谈“三代”或者“周秦”,“三代”是指夏、商、周,夏是没有文字的,非常笼统宽泛。但是我们今天可以确切的知道战国早期、晚期和不同国别之间文字的差异,可以细化到无论时间还是空间上,对文字遗迹的形态做出精准判断,这些都是唐代以来所建立的书学体系不可能梦见,或者根本无法讨论清楚的东西。今天处在这样一个全新的时代,对有识之士来说,书法史有必要重新书写。书法史上的一些根本问题,都有必要重新讨论。随着文字学的发展,我们对传统的认知是不断向前推进和深化的,这代表了我们对于传统研究和认知的一个学术方向。

今天仍然有人说帖学之坏是因为翻刻,今天有很好的印刷技术来还原墨迹,所以不用学碑了。这就是完全不明白“碑学运动”的学术意义才说出的浑话,如果一直被王羲之笼罩,我们的眼界就不可能开阔。在王羲之的时代,各种书体都已经完成,纸张开始流行,在此之前文字是写在接近一公分宽的竹简之上,王羲之们把前辈们代代相传的遗产,高度的技法放大到纸张上,所以我们觉得王羲之“神乎其技”,事实上他并不真正比他的前辈更高明。真正的大创造是创造文字符号,是创造字符体系的那些先圣先贤如仓颉、史籀、程邈、李斯、刘德升……

米芾从直觉上觉得唐代草书不好,说“张颠俗子,变乱古法”,但是他没有说清楚为什么。汉代创造草书,通过种种合理的省简和笔势连接改变、改造了篆隶书这样的正体。这种大的创造不是哪一个人发明的,但你会发现它的连接和省简是极其合理的,也极其富有想象力和创造力,而这些都不是王羲之父子所能办到的,他们只是承袭了这个已有的草法,并把它写得更圆熟。而这种话题在过去的书法史里是不可想象的。

刘彦湖(哈哈) 局部

库:您的新的书写方式,首先就建立在您对书法史有一种新的评价和观看系统。以一种类似“知识考古”的方式去看待文字与书法整个演变过程,因此也不再将某一书家供奉神坛,而是放置于历史演变脉络中去观照。

刘:对,我会从整个书法史的脉络出发,把每个人都看成整个链条里面的一个个体,而不会迷信谁是笼罩全局的。我做印章的最大突破,并不在于刻的陶印有多大,而是在于我突破了流派印的局限性。事实上,流派印从发生那一天起就有它的局限性,它更多是跟书画的结合,在某种程度上也是书画的附庸。而我则是重新思考和梳理了印章在我们文化中的作用。印章在我们的文化中首先有一种征信作用,是一种身份、权利的象征。另外,我们所津津乐道的四大发明的活字印刷也可以看作是印章的一个分支。在用印制度方面,今天我们能看到大量实物跟史书相互印证,完全可以比明清流派印学家们关于这方面的论述更通透,更精准,更全面。在一百年前甚至连古玺是什么时代的都说不清楚。所以在文字这个环节上,如果没有今天这种学术支持的话,很多问题都无从谈起,至少不能很具体地触及到问题的实质。

刘彦湖 境遇(尴尬)96.5cmx69.5cmx24 纸本水墨 2019

库:今天有如此丰富的资源和学术的支持,但是书法界和书法家们又有多少人是以这样的一种观点和视角去做研究?这就显出视野和研究方法的重要性。如果没有这种开放性的视野和全新的研究方法,那么对这些新的进展仍然会视而不见,抱残守缺。我们的眼光为何依然如此狭窄固化?

刘:在这个领域里我们的学术前沿真正推进到哪里?我们的方向在哪?很多人其实并不清楚。从大的世界眼光来看,日本在战后是搭上了“抽象表现主义”的末班车,把书写的视觉性或者绘画性放大,创造了所谓日本的现代书法,日本的现代书法很明确提出“传统的书法是读的艺术,现代书法是看的艺术”。但是当上世纪80 年代我们同时面向西方和日本现代书法的时候,基本上是被限定在书法的形式陷阱里面,所以很多现代书法其实是滑向了绘画。

元代赵孟頫讲:“用笔千古不易,结构因时相传”,什么是结构?我曾经有一个说法,用笔对应的是心性;结构对应的是心裁。“心裁”,在某种程度上就是你的建构。当永恒的共同的原理都通达了,你还要有一个独特的呈现方式,这种独特的呈现方式代表了这个时代和你的个体,不能是古人简单的翻版;“心性”,则是对一种更大东西的通达和体认,如果不通达,做出来的东西即使是个性化的,也可能没有品味,或者跟整个文脉没有关联。赵孟頫讲的这两点就是永恒性和时代性的关系,一个独特的时代风尚总是靠一些代表性的艺术家来表征。

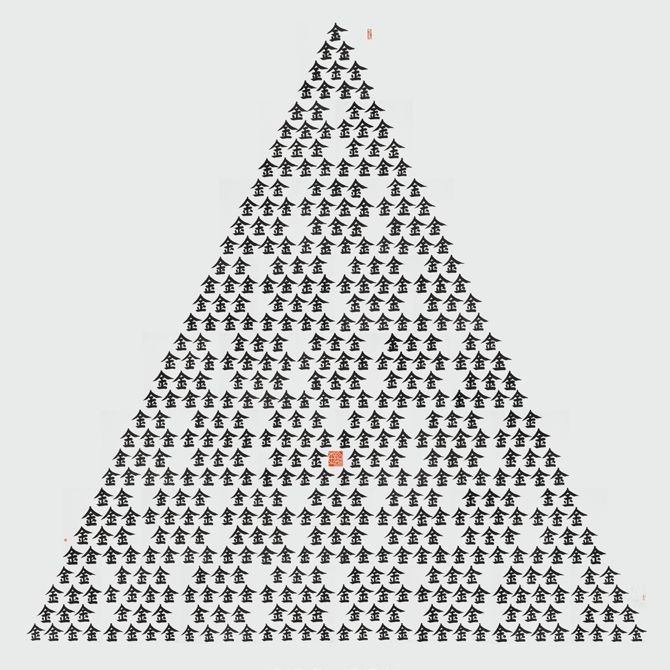

我书写的一些文本有中文语境,也有是来源于西方语境的,我也可以用铅笔、马克笔,不一定非用毛笔。你真要做得好的话,可以用各种材料、工具和文本。比如我早几年做的《关于时尚生活的十四行诗》和“金字塔”的作品,里面也有一些音译的文字处理。这种音译是从一百年前面向西方开放后开始出现,如果向上推从佛教引入,佛经的翻译就开始了。徐志摩他们那代人的音译比如枫丹白露、香榭丽舍,翡冷翠等等也成为了历史经典,就像日本用片假名来记录大量的外来语,最终也成为日语中的一部分。现在网络上大量的语言也可以不用翻译,直接用西语音译的方式出现,这实际上已经慢慢融入到我们的生活中。

在今天,面对传统做出怎样的回应,面对世界做出怎样的回应——这是我们这个时代的艺术家所共同面对的。这个时代一定要有人站出来,看看有没有一种更好的方式,开拓出一条可行的路径,为后来人在写得好的前提下,在“写什么”这方面有新的提示。因为你的文本和内容,才可能真正触及这个时代的律动。

刘彦湖 金字塔 50cmx50cmx36 纸本水墨 2019

库:看您的新作,有一个明显的特点,就是“重复”。有的是完全重复,有的是个别重要的字的重复,在重复之中存在着微妙的差异。这种迥异于传统书法的排列组构方式,是否是西方的艺术观念或形式影响下的尝试?

刘:也不是。我们的印章、文字、戳记本身就可以是复数的,汉代的画像砖上的装饰纹样很多都是重复排列,这也是古已有之的一种表达方式。我以前也做过一个作品,将一方印拓出一百个拓片,放在一面墙上展示,这就是一种复数性的形式。

我写的“尴尬”也好,“哈哈”也好,本身是一种网络表情包的元素,我写这个是源于我写过的三言集联:“身份证”对“表情包”。这可以看成是一种文字游戏,也是对身份(Identity)的探讨。“表情包”是我们手机里都在广泛使用的,现实社会中什么身份的人就会流露出什么样的表情,比如说“高冷”的表情,很难想象处在社会最底层的人如何“高冷”。因此在我们的社会中,所谓“表情”某种程度上就是一种身份的表征。“表情包”是一种虚拟空间里概念化的表情,已经不是真实表情的流露。但我不用“Figure”或“Image”, 而是把它还原成文字。有时大家过于相信图像的力量,我站在一个书法人的立场,把图像还原成文字,看看有没有一种文字所独有的魅力,给人们更多的联想或触发。

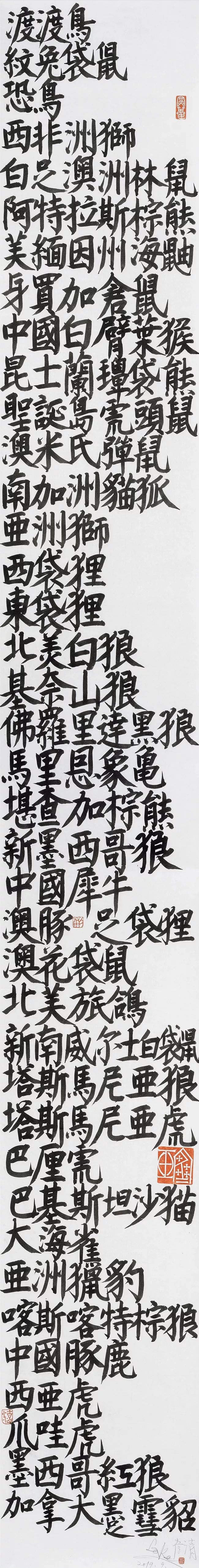

刘彦湖 超度渡渡鸟 321.5cmx50cm 纸本水墨 2019

库:在网络时代,看到“尴尬”“哈哈”这些字的时候很容易有一种代入感,比如连续写那么多的“哈哈……”,这或许是我们在聊天软件上表示极度搞笑或是嘲笑时使用的表达方式,跟“哈哈”二字的原义已经有了微妙的差别。可以说,“重复”,即是带有时代属性的一种书写方式,这本身不仅是一件书法作品,也成为了一个“文本”。您采用这种方式书写是否也有一种反讽和调侃的味道?

刘:有的。就像葛优和范伟在他们的喜剧里面“一本正经的扯淡”。艺术一定有游戏化的成分,我们才能在其中享受到快乐。否则真是那么无趣的话,我可能就不做书法了。我想要颠覆的是,大家不是都认为变化很可贵吗?那我就让你们知道不变也是另一种可贵,不然你也可以来试一试。这样成百上千个字一气写下来,能够做到贯通一气,首尾一致,其实不但是书写技巧,也在检验一个人的心性。

佛教的闭关和修行,一个简单的动作可以坚持做几个月甚至几年的时间,就是要完全摒弃外界干扰,真正回到内心。在我多年的实践中,我觉得书法完全可以理解为一种修行。胡兰成在《禅是一枝花》中说禅是志士的修行,特别好。书法何尝不可作如是观呢?何况胡惋惜于禅不涉文明的造型,书法不仅是修行,还是文明的造型的最好表征。一笔落纸,便能中边俱到,通体光明。是修行也是审美,是通过纸与笔,你跟世界,跟外物建立起一种关联。我觉得这是书法里最重要的。

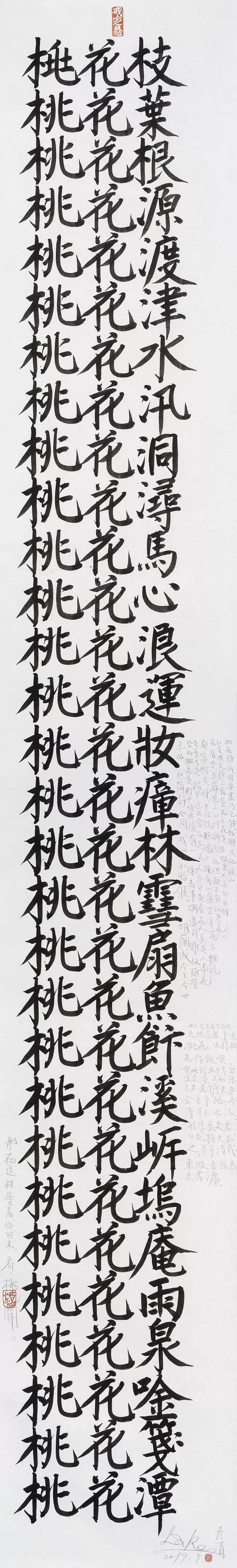

刘彦湖 桃花 333cmx50cm 纸本水墨 2019

库:刘老师,还有一个问题想向您请教。我们基本在沿着当代艺术和书法这两条线索在谈,而在现当代艺术中,很大的一个特征就是“去技术化”。甚至就连井上有一的书法,像他所谓“万人的艺术”,某种程度上也带有“去技术化”的色彩。而书法之所以被看做是一种“传统艺术”,即是因为它有一种既定的价值标准和技法准则,具有高度技术化的准入门槛。但当下整个艺术话语甚至人们生活交流的方式又毫无疑问是西方式的,这也导致书法整体的一种焦虑感,一方面渴望跟世界和现实对接,另一方面也无法或者不想抛弃自己本质性的存在。您怎么看这种矛盾?

刘:这个问题非常好。我以书法立身,做了这么多年,也反复思考着这个问题。你说的“去技术化”的趋势,我想主要是那些强调观念的人,因为他们没有技术,不可能用别人的长处来攻自己短处,所以“去技术化”在某种程度上是一种遁词。话说回来,在印象派的时代,为什么大家不再按照安格尔的路子继续向前走,一定要创造一种全新的东西?也就是说,当一种圆熟的技术成为行当的话,其实已经产生出一种惰性,而这种技术也就偏离了它应该具有的真正意义上的技术。就像我常常讲的,很多人不懂书法的技法——我说的就是这种真正意义上的技术。

技术其实是检验你的人跟外物怎样建立起一种合一无碍的关系。去追摹一种技术的形态,看起来好像是对的,但在我看来就已经堕入“法障”。事实上,任何一个行当,被平庸的人不断重复的话都会堕入“法障”,产生惰性,使得在大众的头脑中以为理应如此。就像前几年很多人艳称日本人的“工匠精神”,只是继承了一套繁复的程式罢了,现在的日本工匠的作品有多少是有精神内涵有灵魂的呢?都抽空了。西方现代主义以来,各种流派、观念不断地翻转再翻转,就是要打破这种思维的惯性或惰性。在书画界,很多人看起来也很用功,但你会发现他们基本上接近于不动脑,这种套路早就应该被打破。

我们可以看到,任何一个时代开宗立派的人,他可能不用前代已有的圆熟技术,但这里面一定包含了一种新的体验和独到掌控,一定不是一蹴而就的。杜尚的“小便器”也许算简单的,那是现成品。可是他的《大玻璃》之类的作品,也要做好几年,一点点的去耐心推敲每一个构成作品的元素,然后慢慢做出来。安迪·沃霍是现成图像的挪移,可是他线描的技术还是挺老道的,是一个训练有素的人。你看他印的丝网版也是很讲究的,这里面一定有旁人难以企及的秘而不宣的技术,因此才变得不可复制。即使是丰塔纳的那“一刀”,如果你的刀不够快,动作没有那么肯定,包括画布绷得过紧或过松,划痕都会变得很难看,这里也有他对技术的考究。

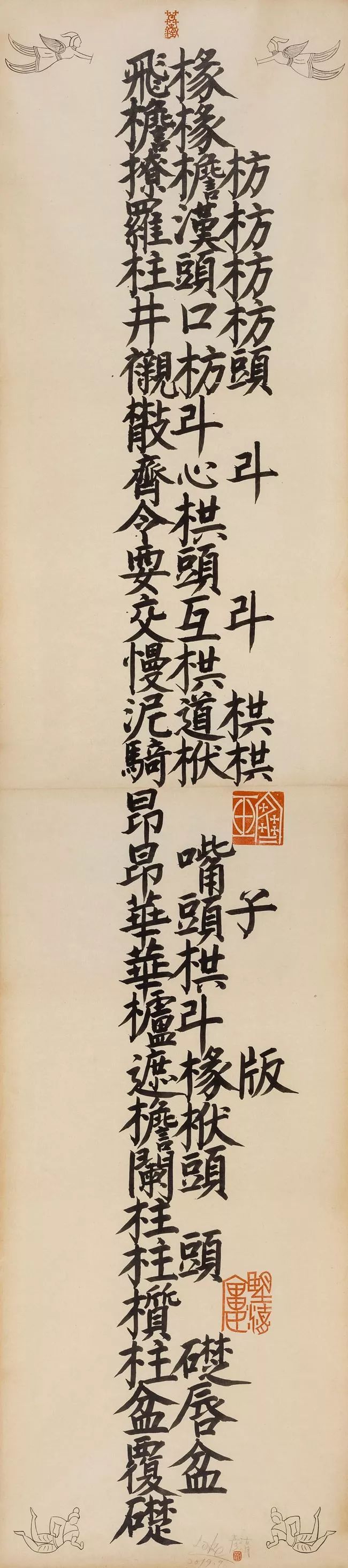

刘彦湖 斗拱·廊柱 269cm x 61cm 纸本水墨 2019

因此,所谓“技术不重要”是有前提的,是指业已存在的技术我不用,要打破这种套路。但在呈现的时候,一定要找到新的路径和方法,这里面同时也包含另外的需要去解决的问题,这同样需要技术。就包括我的新作中的文字排列,也不是忽然一天想到的,而是不断地去做。从概念上说,我自认已经走出了现代主义的形式陷阱。这句话可能会引起误解,好像说我不重视形式,其实我是不采用那种跟绘画性相似的形式,无论你是表现的,激情的,抽象的等等,这些东西我觉得有一个井上有一就够了,如果还沿着这条路走,是一种没出息,是思想的懒惰。我要创造一种新的属于今天的文本,重新建构一种属于自己的形式。

库:我们可以设想一下,等到十一月份展览开幕,书法界会对您这种新的形式的尝试感兴趣吗?反过来,对大众来说,这是一个当代艺术展还是一个书法展,这一点在概念上您觉得重要吗?

刘:我觉得不重要。即使没有引起那么大的反响和认同,我都觉得非常正常,但是这条路我还是会义无反顾地走下去。别的路我也可以走,但是在我看来都没有这条路更有价值。如果我们看观念艺术作品时没有任何解说,有多少人能看懂?还是要靠语言去阐释。对于观念的传递,到目前为止语言还是最有效的一种工具。书法是直接记录语言的,我们的文明之所以历数千年而不断,就是因为创造了文字,能够记录语言。书法为什么不可以创造一种观念艺术,非有待于借助图像或其他某物不可?这反而是迂曲转远了。

库:但这是否有可能是因为在大多数书家看来,类似的尝试可能会损害或是消解书法最为本质的东西?

刘:有文字就有书法,尤其是在中国的文化语境下。如果从一个更大的文字书写艺术的角度,我们可以把整个世界的文字和符号的创造直到涂鸦运动,都纳入到文字书写艺术的范畴。如果年轻二十岁,我可能就是一个涂鸦艺术家了。我不仅不满足于书斋,也不满足于展厅,走到城市空间中去。在我看来,涂鸦艺术跟书法艺术是没有界限的。

做了这么多年书法,让我写不好也不太可能了。我现在放弃那样一种“好”,去创造一种新的文本。我更情愿回到文字跟符号创生的源头,回到文字记录语言的源头,回到书写的源头,打破中国的文字、书法与世界的文字和书写艺术的隔阂,用一种新的呈现来表征这个时代的特征与处境。库

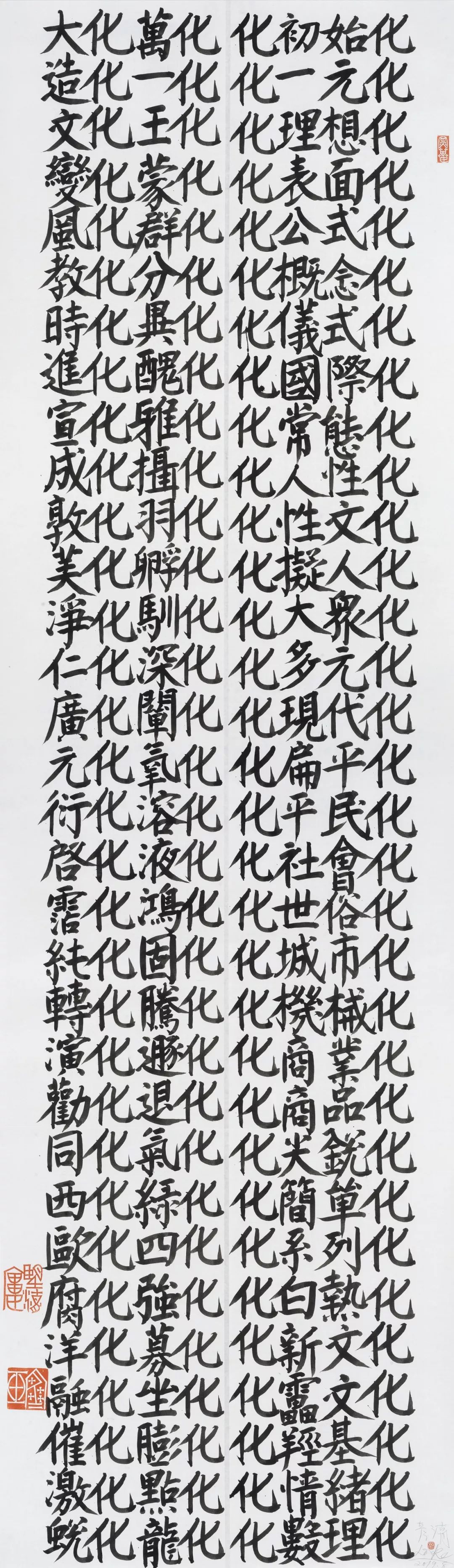

刘彦湖 化 249cm x 50cm x 2 纸本水墨 2019

以上为本刊精彩内容节选,欲了解完整内容,欢迎购买本期刊物,现火热预售中。

过程与偶发

中国当代艺术家的方法论构建

PROCESS AND INCIDENT

THE METHODOLOGICAL CONSTRUCTION OF CONTEMPORARY CHINESE ARTISTS