所谓“污点书家”,是指书法史中那些大节有亏的书家。尽管在书法史中占得一席之地,却因为人品问题而遭到非议,最典型的如蔡京、秦桧、赵孟頫、王铎、郑孝胥和汪精卫等人。虽同属“污点人物”,但各有各的“污法”。蔡京和秦桧陷害忠良、卖主求荣,为一己之私而祸国殃民。赵孟頫和王铎属于“贰臣”,违背了“忠臣不事二主”的古训,没有气节。郑孝胥和汪精卫属于“最污”的那一种,甘心附逆,沦为汉奸,更是遗臭万年。

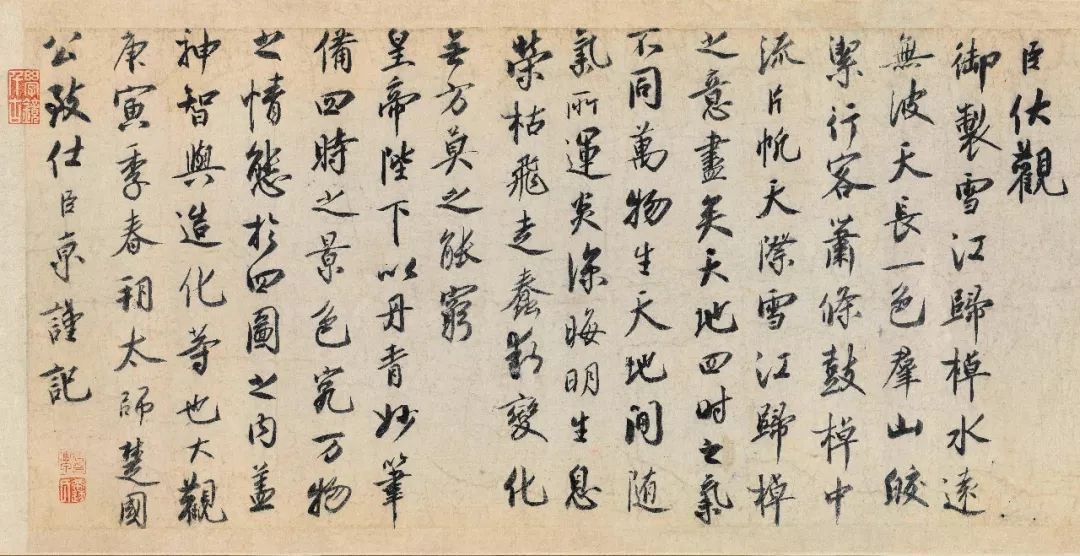

蔡京《雪江归棹图跋》

讨论“污点书家”的另一面,实际上就是强调对“书如其人”观点的支持。尽管这是一个老生常谈的话题,仍不得不说,因为如今出现很多似是而非的理解。理解的关键点在于,一是“如什么”,“书,如也。如其学,如其才,如其志,总之曰,如其人而已”,“如”人的某一方面或者就是全部。二是存在“不确定性”。偶读清代阮葵生所著《茶余室话》,此书“记前型,搜逸事,考证典物,多有未经人道者”,其中卷一七有一段评述:“古来奸雄多工书,如李斯、赵高、曹操、钟会、刘曜、王敦、桓温、刘裕、刘毅、桓玄、郗超、朱温,下至盗贼亦有之。梁虞龢《论书表》云:“卢循素善尺牍,尤珍名重西南,豪士咸慕其风,剧贼乃亦娴此,真可怪也。杨升庵谓朱文公书法出于曹操”。核心观点就是人和书之间存在不确定性。

一些人据此便认为,应该“一分为二”地看,书是书、人是人。殊不知,“一分为二”最终还是要“合二为一”,不能割裂二者之间的关系。严格地来说,书法史中唯一的“书如其人”的典范只有颜真卿。对于绝大多数人来说,人无完人,小节有瑕,可以包容。即使有不确定性存在,若从整个导向来说,书法家应该严格约束自己,名气越大,要求越高。那又如何理解其中的人书不相符情况呢?“人”不能单纯地理解为人品、人格,应该加上“人性”,大奸似忠、大善大伪,都是有可能的。人品可以伪装,但人性不能,有时会出现分裂,人格猥琐,但特别聪明。统而言之,对“书如其人”的坚持,对“污点书家”的批判,实质是共通的,表明存在一种必须坚守的共同价值观,是大多数人的选择,至于少数人的不良行为,可以用梁漱溟的话来解释:“人性是不够善,但人性是向善的”。

对于“污点书家”和“书如其人”不以为然,甚至产生质疑,如果结合当下盲目“嗜丑”言行的泛滥来看,可以看出对底线的突破,原本非常清晰的准则变得模棱两可,对种种恶俗行为不但不拒绝,反而积极迎合,甚至有时还群起效仿。这是一种极不正常的现象。“污名化”的出现正是其中结果之一。目前并非只是单纯的书法圈存在“污名化”现象,整个社会多个行业存在“污名化”趋势:疾病污名,如麻风病、艾滋病;身份污名,如农民工、打工仔;性别污名,如女博士;职业污名,如叫兽、公关、小姐、妓者;地域污名,如河南人、安徽人。凡此种种,成为当今的社会现实。污名化就是一种“贴标签”的做法,预示着被赋予的价值贬损,使其含义走向反面,最终形成具有负面的、贬损性甚至侮辱性的标签,不但会自我毁损,也导致社会大众的排斥。污名化一旦形成,很容易形成一种文化偏见,造成心理上的反感和行为上的拒斥。为什么说“污名化”和“书如其人”理解的异化是同一个问题呢?1950年,社会心理学家沃伯特开启了从认知视角来解释种族和宗教偏见的传统。偏见来自于认识偏差、刻板印象与天生的自我防御心理相结合,产生了针对特定人群的反感。各种社会因素必然通过人格这一中介的变量来发挥作用。说到本质,对于“污点书家”的态度出现“不以为耻、反以为荣”的转变,本质就是价值观出了问题。

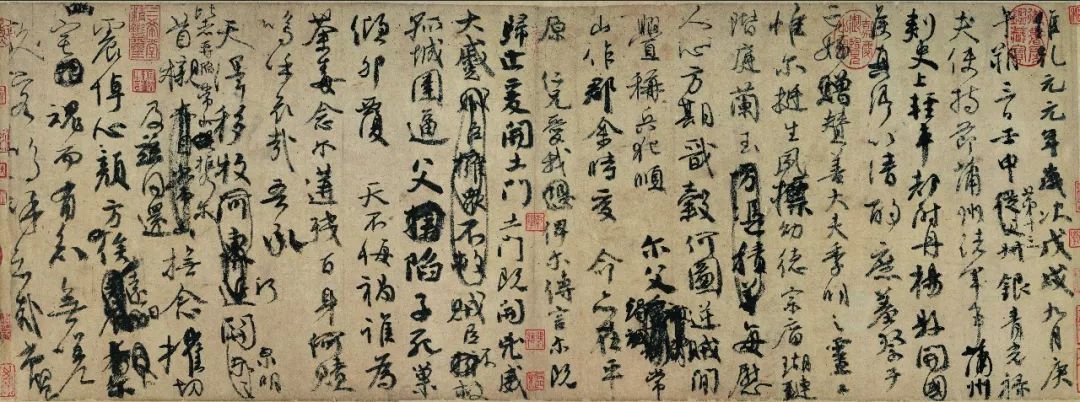

王铎行书诗轴

“污名化”的存在,既有客观原因,亦有主观意识。汉语本身极其丰富,古今变异极大,一词多义者,比比皆是,在特定的情境之下,甚至以不同的语气来表达,都可能有不同含义。再者,书法家本身的含金量确实急剧下滑,甚至就连教授、博导的含金量都受到质疑,变成“注水猪肉”,其它方面更是无须多言。造成这种状况的原因是多方面的,最根本的原因有两条:一是评价标准模糊甚至没有标准,会抓毛笔的人都可以是“著名书法家”。张口闭口“著名书法家”,令人浑身起鸡皮疙瘩。由此说开去,所谓的著名理论家、著名批评家、著名策展人等等,都要大打折扣,已经没有任何含金量,甚至就等于骂人。“江湖书家”加剧了“著名书法家”的污名化。因为江湖书家本身没有底线,也不需要底线,以无耻为自豪,再多的“著名”也敢加。“江湖书家”不但可以自称为“著名书法家”,甚至干脆自封为“书法大师”和“书法泰斗”等。有一个微信帖子的标题是——“有一种骗子叫书法大师”,乃是最典型的污名化。“书法大师”竟然和“骗子”划上了等号。“著名书法家”如今泛滥成灾,不仅有全国著名书法家,也有某乡某县著名书法家。其实真正著名的,根本不用加“著名”,如王羲之、米芾、王铎、邓石如、赵之谦、吴昌硕,一说这些人的名字,便众所周知。就像爱因斯坦从来不用说是“著名科学家”。强调著名,是因为影响力有限,便想出这一招,即便如此,最终也只是在圈内的影响力,在社会上几乎没有声名。让人始料未及的是,书法圈内如今变得愈加等级森严,最直接的区别就是各种各级会员、院长、会长和理事。介绍一个人是书法家还是著名书法家,是有等级差别的。只是没想到过犹不及,反倒助长了“污名化”。这种人为设计的差异还比不上影视圈。影视圈虽然已经高度娱乐化,但始终以作品和实力说话。没有高质量的作品,最终只能销声匿迹。书法圈却依赖头衔和职务,凭借一些垃圾作品可以尸位素餐。

“著名书法家”的污名化,目前主要有两种类型:一是公众污化,主要是“江湖书法”的泛滥,不懂装懂,肆意乱戴高帽子,因为语言极其廉价,顶多浪费一些口水,不会有任何损失;二是“自我污化”,书法家自身的含金量不够,名不副实,请人包装,授意加上“著名”二字,否则就感觉脸上无光,心里没有底气,实质是自欺欺人。

污名化的出现,乃是社会缺乏诚信的表现,真正的书家和“江湖书家”之间的对立进一步加强。可以看出,普罗大众对“著名书法家”趋之若鹜,膜拜之极。很多有识之士则对被称为“著名书法家”感到反感和无奈,避之不及或嗤之以鼻,表现的极为内敛,甚至是警惕的,注重反省,不愿为伍。这是正面作用。“江湖书家”则渴望“著名书法家”之类的头衔,借助至贱无敌的手段大行其道,使得“我是流氓我怕谁”的行为取向泛滥,却自认为因此而获得充分的满足感、幸福感和成就感。这是负面作用。当真正有实力的书家因为被称为“著名书法家”而产生自卑感和耻辱感,越来越被迫让位于“江湖书家”,使得这一原本代表艺术含金量的语汇彻底污化。如今但凡会抓毛笔的,一律都被称为“著名书法家”,就如同看到任何一个女性,都称之为“美女”。毫无疑问,“污名化”的出现,使得原本混乱的评价标准更加混乱,导致共同价值观的丧失。当下不良行为屡禁不止正源于此。这既是污名化的原因,也是污名化的结果,最终使得污名化的范围不断扩大。可以看出,“污名”已从极少数个体变成某一个群体,且存在人数剧增的趋势。当从某一个或几个人的负面评价扩散到所属的整个书法圈时,整个书坛存在被污名化的可能。对于书法家乃至书法的整个形象造成相当程度的伤害,消极结果非常明显,整个社会对于书法家的理解产生偏差,对于书法的理解造成误读,污化不断加重,侵蚀书法正常的肌体,最终很多人被迫同流合污,否则就无法谋取利益,书法圈彻底变成书法江湖。

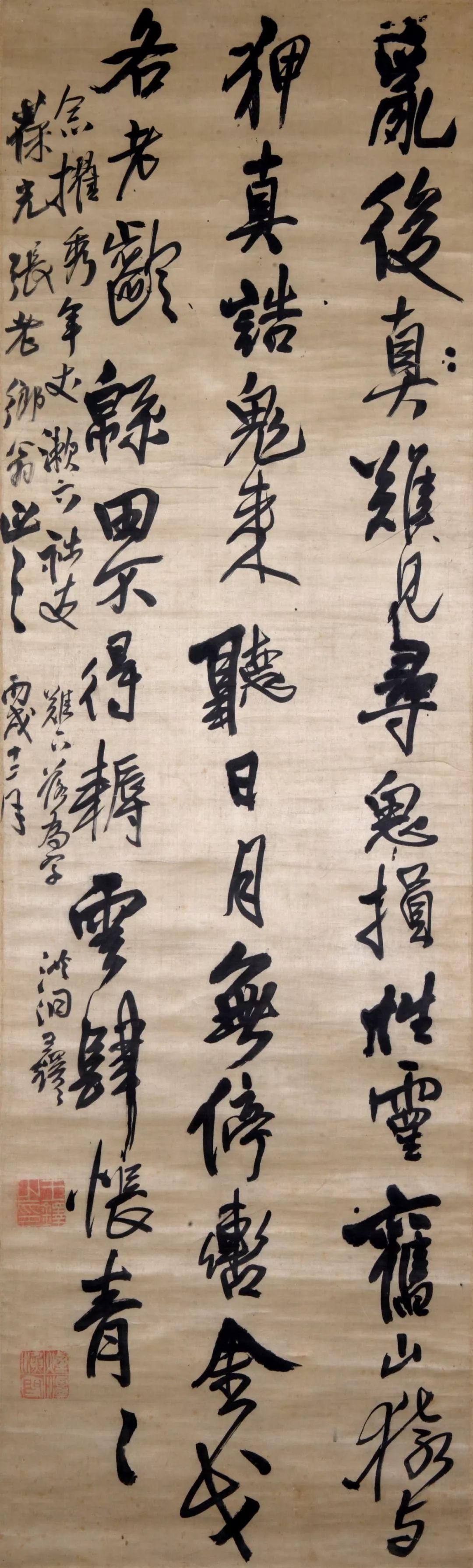

米芾《清和帖》

“江湖书家”利用了专业分工所形成的“真空”来行骗,屡试不爽、乐此不疲。一般人对书法家的了解和需求,多数是借助社会媒体和熟人介绍。在无法接触到真正的书法家的时候,“江湖书家”就成为“替代品”,甚至被奉为正宗。现代社会高度分工,一方面总体上使得各个群体之间的联系更加紧密,另一方面,职业与职业之间的职责界限也相对更加清晰明确,在具体层面使得每一种职业更加独立,正如涂尔干所言:“科学被分割成为许多狭窄的研究领域,彼此毫无联系,已经不再是一个统一的整体了。这恰好可以证明,一旦这种缺乏和谐性和统一性的理论普及开来,每一种专门科学都会具有种绝对价值,每个科学家也会致力于专门学科的研究,根本不考虑他服务于什么目的,发展到什么方向的问题。”专业化的过度泛滥必然会导致割裂状况的存在。社会高度分工形成了知识隔离的严峻现实,每个人都埋头于自己特殊的专业化。在赫希曼看来,现代社会的危机越来越深重学者的眼光却被日趋专门化的学科分类分割成了碎片根本无法应对现实。有鉴于此,社科学诸领域不仅要加强合作,还有必要促进彼此间的交叉与融合。有可能的话,经济学、政治学、社会学和伦理学,还有其他社会学科,应该成为统一的科学,从而更好地为人类服务。如果每个人只埋头于自己的专业和行业,事实上就是把自己孤立起来。书法虽为大众所熟知,但并不真正地了解,知道的只是一个空洞的名词。种种“空档”和不衔接之处,给了“江湖书家”很多“可乘之机”。目前书法进课堂才刚刚开始,却发现不可胜数的江湖骗子混杂其中,令人止不住担心。

当今社会信息如此便利,只要咨询一下“专门的协会或专业的个人”,很多问题就会迎刃而解,一些闹剧根本就不可能出现。然而,盲目迷信所谓的背景资料介绍,根本不懂专业水准,把“江湖书家”当成奇货可居。前文提及,专业分工造成了相当程度的隔离,但在涉及到某个专业之时,又迫不及待地需要“专家”现身说法。这是整个中国社会从熟人社会、农耕社会过渡到陌生人社会、现代社会的必然结果。在传统社会,伦理习俗有着强大的力量。如今在共同价值观基础上的伦理体系正在不断瓦解,现今基于流动社会所具备的约束机制尚未完全成熟,加上市场经济社会不断强化的个人价值观和利益观,尤其是受到拜金主义和功利主义的影响,使得价值认同和道德标准呈现出不同的取向,进而渗透到具体的行为当中。其中需要关注的是,通过道德失范和道德越轨获取经济利益也给予了过度的道德宽容,对于坚守道德而不去追求经济利益者则不以为然,甚至大加鄙夷。面对“江湖书家”哈哈一笑,甚至大加称赞,认为“很有本事”,一些真正的书法家,甘守寂寞清贫,却被认为是无能。这何尝不是又一种“污名化”?长此以往,必然造成极端对立,劣币驱逐良币”,整个书坛必定成为“书法江湖”,只有“江湖书法”。

不能不说,“丑书”的实质也是一种“污名化”,严格来说就是“自我污名化”,以一种近乎越轨的行为来对既有的文化观念和社会秩序进行挑战。加上“江湖书法”的搅混水,造成这种“污名化”的泛滥和合流,从正常的学术争鸣变成口水战。“丑书”在眼下几乎就等同于精神病、麻风病一样,给人带来恐惧之感。从一种单纯的书风评价,变成了道德审判。麻风病本质不过是一种传染病,在污名化的过程中,逐渐被视为是对道德堕落者的惩罚,是野蛮人的“专利”。由此可见,“污名化”真是细思恐极。过去也有一些轻度贬义的词汇,比如“扬州八怪”,可以看出对某些创新者的态度,仅仅因为个人特立独行而加以排斥。但不管如何,只是止步于书风的评价,没有涉及到人身攻击。由此可以看出,“污名化”的根本在于是人出了问题。如前所述,是价值观的偏差,审美只是表层。古今不同在于,过去只有少量个案,因为认知偏差或性格缺陷,甚至是人生经历的挫折,对于书风产生了影响。现如今则存在一种有意追逐的群体化倾向。因为权力关系的不平等,污名化尤其会针对特定的群体,比如官方协会对于民间的评价,带有一定的歧视。这当中不免夹杂了个人恩怨等因素。现代信息大爆炸所呈现出来的张力,进一步强化了“污名化”效应。比如对于一些关于“江湖书家”的微信帖子,过度加以转发和关注,以为是鄙薄和批判,反倒扩大了影响,“正中了奸计”,最好的办法是不理不睬。与此同时,真正的书法家一定要“出山”,该占领的舞台要占领,需要深入社会,将真正的书法经典传播开来。有实力的书法家不必一味自命清高,要考虑加入协会或创办一些沙龙形式,以便稀释“书官们”的分布密集程度,否则,不远的将来,各类协会中必定是江湖人物一手遮天。

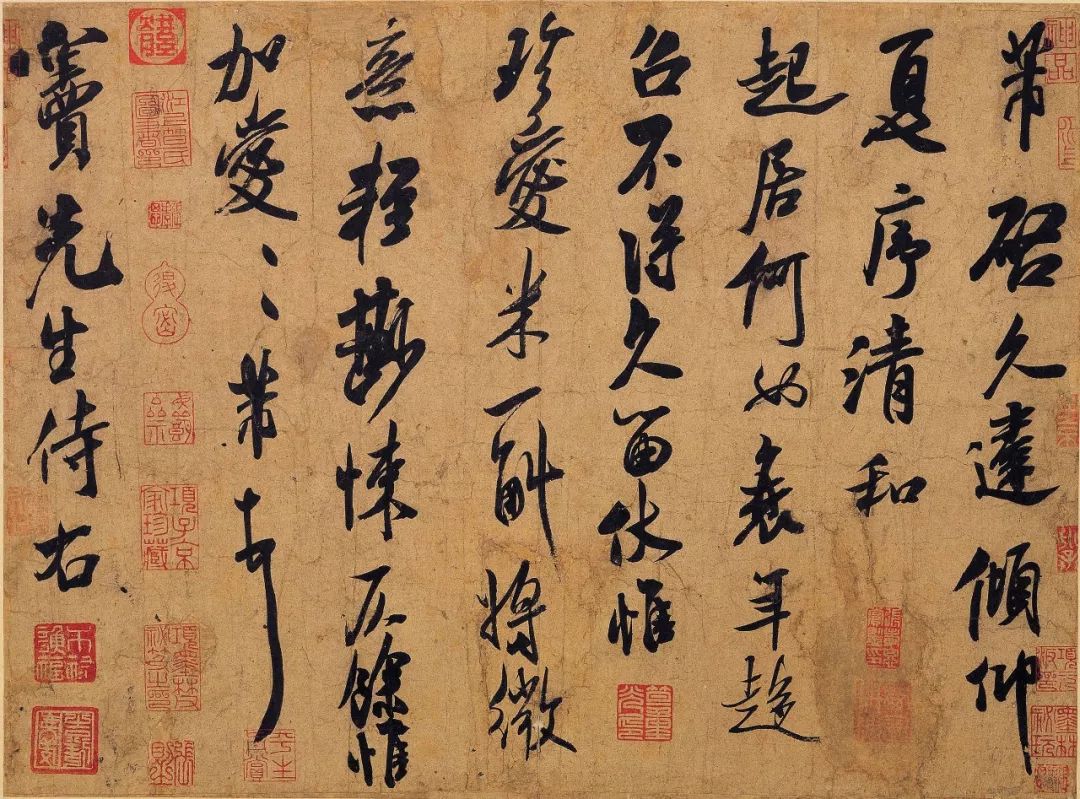

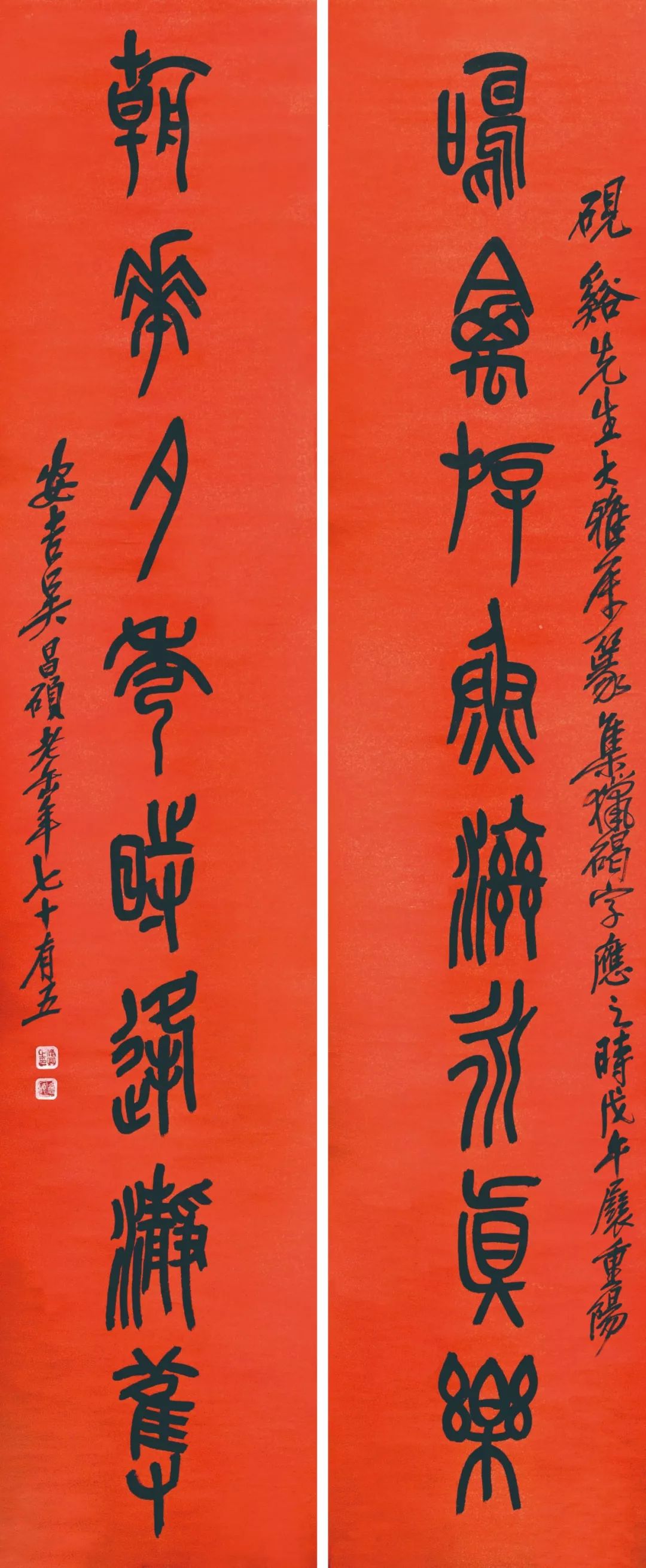

吴昌硕篆书八言联

令人感到奇怪的是,在社会大众之中,因为“污名化”,比如某种疾病或职场中失败的经历,有可能被排斥、疏离,唯独在书法圈内存在这种“逐丑”心理,反而因此能够获得关注,令人匪夷所思。这更说明价值观存在背离之处。“污名”本身也发生了变化。过去对“污点书家”的界定,遵循的是正常逻辑——以“污名”的建立剥夺审视对象的人格,贬低为非正常意义上的人,由此得以实施“另眼相看”。尤其是对于赵孟頫和王铎等“贰臣”的评价,让人觉得生不如死。反过来,对黄道周、倪元璐这样的人大加褒扬,逐步确立了一种正确的人生观和价值观。现在的情况却正相反,“自我污名化”目前已经异化成一种炒作手段,玩弄一些“下三滥”的伎俩,借助新媒体散发出去,获得关注,使得自己知名度上升。也就是说,只有“污名化”成为现实,把个人变成“另类”,似乎成了独辟蹊径者,而后籍此获取名利。这样来看,“污名化”反而成为一条“成功之路”,使得更多的人去模仿,所以“污名化”不仅是一种现象,目前逐步形成了一种“潮流”。这才是最可怕之处。从谈丑色变到甘愿为丑,不仅仅只是包容与否的问题,而是价值观的撕裂。正常的变得不正常,不正常的变得正常,黑白颠倒,指鹿为马。一如所谓的消费主义、商业文化等持续冲击和侵蚀了神圣的书法经典,本质就是价值观的博弈。

“废纸论”亦是一种污名化。“废纸论”如果是对于当代书法的全部判断,当属恶意。但问题在于,毕竟很难假设某一件或一些作品可以成为后世的经典之作。这需要一个漫长的时间过程。当“废纸论”如果用来指称当下的某一些或某一类作品,则又是完全正确的。因为就任何一个书家而言,大量的临习作品和失败作品都是要进入废纸篓的。总的来看,“废纸论”属于一句无用的大实话。真正的书法批评应该指名道姓,到底是谁的什么样的作品是废纸?这才是真正有勇气的。书家拒绝批评,甚至抵制批评,原因即在于害怕被指出不足,使得自己在大众面前显得有“污点”,并不那么完美,甚至因此连市场也可能出现一定的问题。这个顾虑实际上完全是多余的。首先,不存在十全十美的书家,只要是人,必定有缺点。其次,不是所有的书家都会有市场。对于大多数书家来说,所谓的市场不过是一场“春梦”而已。再次,书家只要有“经典意识”,追求经典,就是追求完美,只有不断地把不足指出来,去除瑕疵,才能走向完美。许多人不懂这层道理,或者懂得也不愿意付诸实施,因为自尊心不允许这么做。

书家被“污名化”以及书家的“自我污名化”,隐藏了娱乐生产力的某种真相。当下学术成为八卦段子,创作可以荒诞不经,为所欲为,缺少敬畏,缺乏自律,没有底线,人性之恶被释放出来,当道德感、责任心和经典意识等缺席之时,又没有制度约束,一味拿轻浮、浅薄当有趣,娱乐化的强势必定会淹没一切,这既是一种娱乐至死的生产机制方式,也是娱乐至死社会的必然结果。要知道,娱乐并非原罪,没有必要为当下某些堕落的书法创作承担责任。眼下种种的出格行为,实质是没有自守名节的自甘堕落。一旦理性被束之高阁甚至被“抛弃”,粗俗越轨行为必然甚嚣尘上。从语言表达来说,污名化本身也会对语言造成伤害。哈耶克说,语言是人类思想的家园,行为的指南。人类的思考和交流,知识的代际传递,都必须依靠语言文字。被污名化的语言导致认知的混乱,阻碍知识分工,甚至威胁人类的伦理,不可等闲视之。

“污名化”的存在,从某一个侧面说明了价值观出现了问题。对于“污名化”保持警惕和距离是必要的,但也不要过度悲观,更需要通过切实的行动来扭转目前的状况。当下一些所谓创作的轻浮和逐丑,恰恰证明了经典的高度和难度。言及“废纸论”,也正因为以经典为标杆。书法史的淘汰机制是一种“自愈能力”,可以剔除种种“污名化”的现实。不管是谁,只要真正有志于书法,最终都要回到仰视经典、寻觅经典和传承经典的道路上来,只要始终与经典为伍,一切污名化只能自生自灭。

原载《书法》杂志2019年第8期