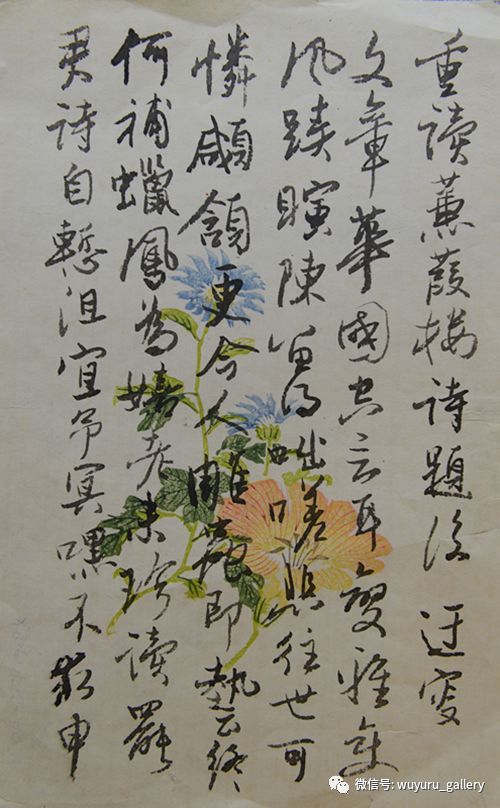

《天津文史:纪念吴玉如先生诞辰一百二十周年》专刊发表天津财经大学副教授孟雷的文章《风行雨散 润色花开》,现全文转发。

孟雷 现为天津财经大学艺术学院副教授。天津美术家协会会员。主要研究方向为中国书画理论与创作研究。在中国画教学实践中总结出“互动相生实践教学法”获得2018年天津市第八届高等教育天津市级教学成果二等奖。多次参加国内展览并获奖,绘画作品和论文发表于《国画家》、《北方美术》、《中国书画报》等专业期刊和报纸。人民日报社《环球人物》曾作专题采访,《滨海时报》曾作专版个人介绍。出版《十二花神:没骨花卉画法》、《国画名家创作解析——霍春阳》(合作)。主持完成天津市文化艺术规划项目《二十世纪天津花鸟画研究》。

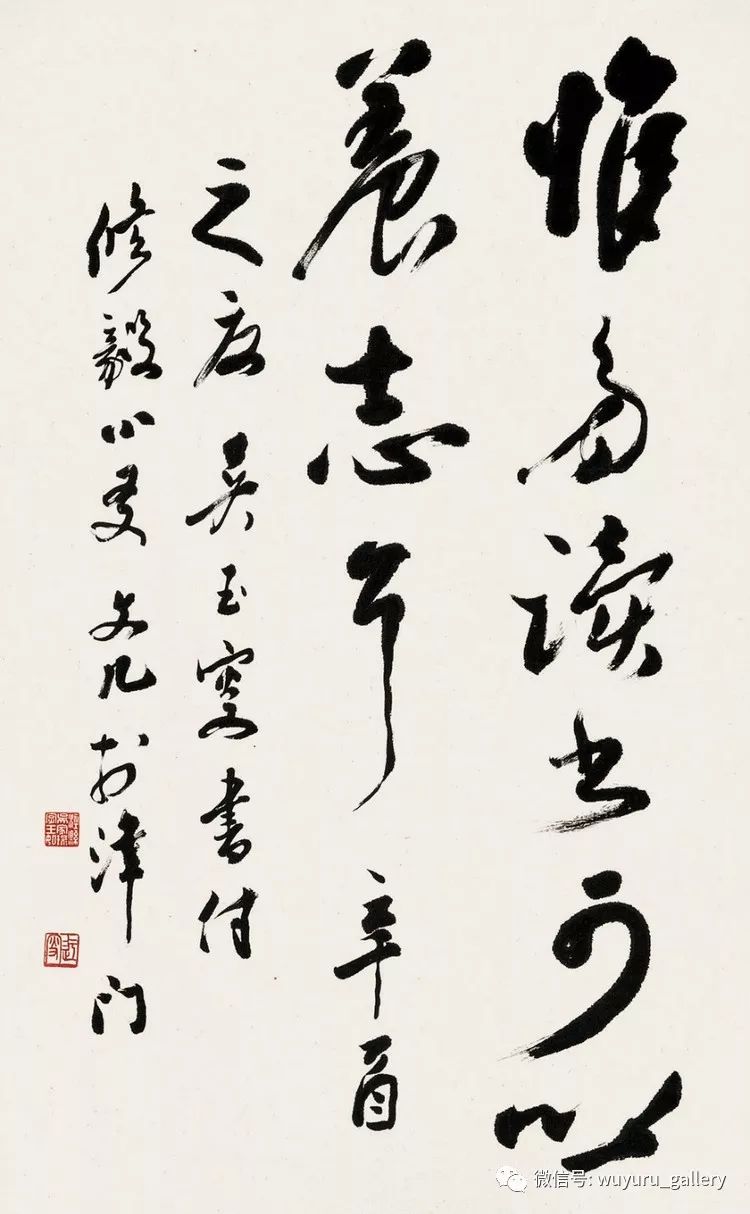

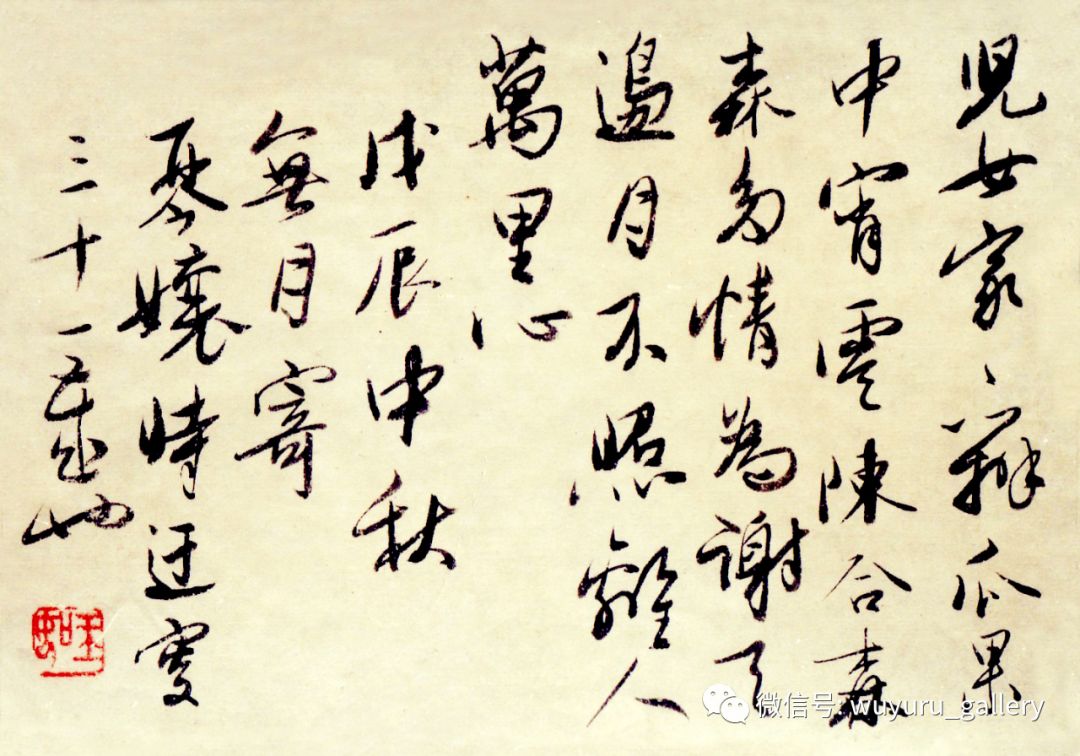

吴玉如先生书法四体兼备,尤以小楷和行书最擅胜场,其行书多以书札存于世,自由洒脱,有魏晋风度。时值吴玉如先生诞辰一百二十周年之际,由天津市文史馆、天津市书法家协会、天津美术馆联合举办的《好墨轻研——吴玉如先生书法展》展出了吴玉如书法作品数百幅,其中书札占有相当大的比重,笔者不揣庸昧,试从吴玉如的书札入手,浅析其行书的艺术特色。

一、修身治艺

吴玉如主张先器识而后文艺,读书以做人为本。他一生淡泊名利,过着不求闻达、自甘清贫的生活。他将自己定位为一位中国传统文人,把继承、传播中华传统文化看作比自己生命都重要的事情。他有着深厚的文学修养和惊人的记忆力,《辞源》的总编纂刘叶秋先生说:“吴玉如工词章与书法,他背诵的古诗文最多,遇到古人诗文不知谁作或缺少编目不好查的,可以向他请教”。他精于文字训诂,对许慎《说文解字》多有补正。学生每有请益,他必溯源穷析,务尽其详。他的一生中有多次“飞黄腾达”的机遇,但都被吴玉如拒绝了。他一生秉持“述而不作”的理念,把追逐个人名利视作读书人可耻的事情。他曾撰写一副对联:“习字读书须骨气,盘根错节见精神”,可见其治学为艺之根本是修养身心,重在人格的完善。据吴玉如的儿子吴同宽先生回忆,他在童年时,经常为父亲研墨,因年幼出玩心切,研墨时图快以致墨汁四溅,父亲深情的告诉他:“非人磨墨,墨磨人。”自此之后懂得要养育自己的内心,再为父亲研磨展纸时即能静下心来。

吴玉如生前并不愿意接受“书法家”这顶桂冠。他曾说:“作文、作诗、作词、作字,皆须胸中一尘不滓,清气盎然,否则,纵有十分工夫,终难超凡脱俗。” 欧阳中石先生回忆先师吴玉如在给他讲古文时特别讲古风的朴厚,总是以德为纲。“听夫子论道,水净沙明,如对春风。每次归来,只觉自己得到了许多净化。” 据吴玉如学生韩嘉祥介绍,吴玉如先生生活俭朴,素有“洁癖”。他写字用墨很讲究,在研磨完墨之后用墨盖将砚半盖,一是为了减少蒸发,二是为了防止尘土落到墨中。此外,他研磨过的墨锭如果磨得短了,为防止墨汁弄到手上就不再使用了。当你看到他的自作诗“好墨轻研喷细香,一生破砚炼时光。能教心迹离尘涴,无际空明浴太阳。”就会自然明白现实生活中的吴玉如是表里如一的。那不被世人理解,而被误认为的“洁癖”,不过是先生冰清玉洁,纤尘不染的内在人格精神之充分体现。

吴玉如强调读书:“惟多读书可以养志。”曾作书云:“同是读书,一生所得便有深浅高下之差,或竟无成,试思其故?”虽然没有给出明确答案,但是我们可以从其诗文书法中找到答案。“同是一样读书,个中却自有个分解。悟得究里,便深有一团乐趣。”可见吴玉如强调读书贵在能悟出其中的道理。又说:“有得于心始能有教,有教始能有类,有类始能有悟也。”因为没有给出明确的解释,就笔者理解,这句话与孔子“有教无类”所讲的不是一回事。这里主要探讨是学习的问题。由于教与学之间的关系是相辅相成的,因此这里的“教”可以理解为“学习”,而且更加强调的是学习者内在驱动力,也就是灵心自悟。由此我们可以理解为:学习首先要归正自己的内心,能够诚意正心之后,才能够虚心接受外界的信息,去洞察体验自然万物;能够虚心接受外界的信息,去洞察体验自然万物之后,才能够将纷繁的物象条分缕析;能够将纷繁的物象条分缕析之后,才能够对自然万物有全面、客观的认识。他将读书与书法联系在一起,说:“多读书而后可捐躁气,作字能知含蓄,自得静中趣,可免剑拔弩张之累矣。”

吴玉如谈到养生时写道:“养生何者为第一义?重心气平和,少涉浮躁,即百派偾张,总无是处也”他又说:“读书何以能入?在精神沉静。何以故?止水可鉴物。风动水波则内外交乱矣。”可见,读书与养生的目的都是注重精神的养育,是一种平和之气、浩然正气,一种沉静空明的心境。吴玉如认为书法中超脱凡俗,清灵之气,天赋固有,更重要的是学养。吴玉如的深厚修养及高尚品质,自然在无形之中锻造其书法艺术的风格。我们看他的行书多是日常友朋往来的书信或给学生讲课时即兴发挥,绝无刻意做作、忸怩作态之病,而是随心随性,发自灵府,清新灵透,妙趣天成。

二、学习行书的态度和方法

(一)态度严谨认真、踏实勤奋

吴玉如无论是做学问,还是写书法,态度都十分认真,一丝不苟。他说:“书法能知香象渡河、狮子搏兔之用,而后益之以丰神,庶可超凡入圣矣。”大象渡河,脚踏河底。狮子捕兔,全力以赴。具体到书法上,只有用笔圆融沉实、笔迹流畅、无所羁绊,严谨认真,毫不懈怠,才能力透纸背。正是其明澈通达之心性在书法上的体现。

吴玉如在教儿子吴小如先生写字时,取大方砖一块,炊帚一把,每天浇水在砖上写径尺大字一小时,练笔力,临碑帖上百种即是最好的例证。此外也暗示学习书法者对字的点画、用笔、用墨、结体、章法等各个细节都要仔细观察、认真研究。在此前提之下,勤奋自是成功之必不可少之重要因素。他说:“今人求学问不能登峰造极,率病坐一‘懒’字,而尤病在不肯自拯,又有于懒中,冀得方便之门,以神其不泥古之明,呜呼!于此亦可以觇世道。”点明了懒惰以及投机取巧之心,是做学问不能登峰造极的重要原因。

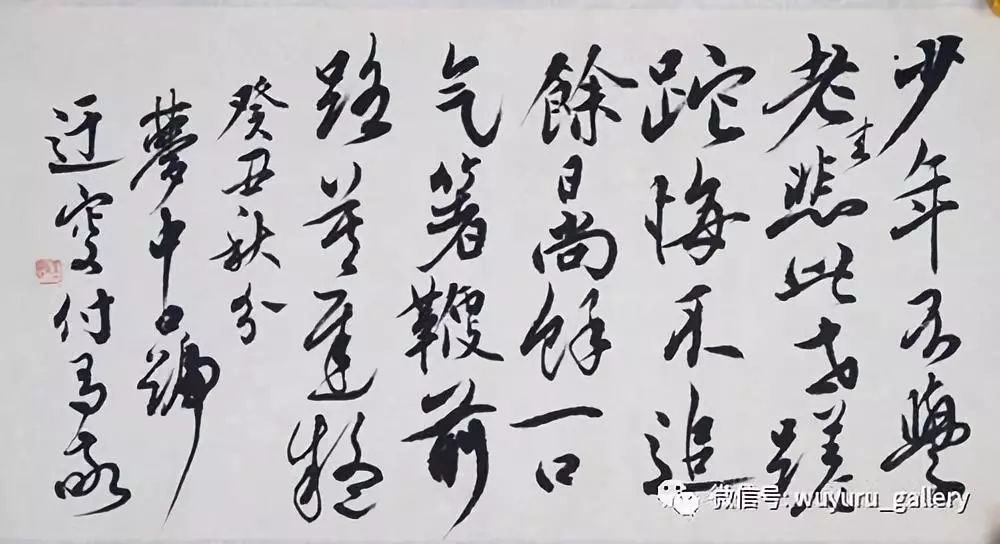

他曾作诗云:“少年不学老来悲,此世蹉跎悔莫追。馀日上尚馀一口气,着鞭前路莫迟疑。”这是在告诫人们要勤学善思。还借用《中庸》里面的语句写到:“人一能之己百之,人十能之己千之,天下无不成之事。”

(二)临帖形、理、神三者兼备,循序渐进

吴玉如主张临摹古人先求极似,强调要学习书法的内在道理。“临古人书必先求极似,能似得其貌而后可言得其神。点画使转尚无门径,动言遗貌取神,自欺欺人,此书法所以不传也。”、“作书忌俗与熟,亦忌乖谬与潦草,善书者虽笔墨纵横、点画狼藉而一折一丝无不有来踪去脉,绝无阘茸滓杂之弊,明此而后可与论临池也。”又说:“作字虽小道,其中亦有至理。” “写二王字得阴阳开合之理,则不至落俗套。以究晋唐宋元之笔,不入鼓弩之路,斯可知馆阁之路歧也。”他主张学习行楷,当从王羲之《圣教序》、诸家临摹《兰亭序》讨消息,再参以《丧乱》、《侍中》、《中秋》诸帖,再学习颜真卿、李邕、米芾、赵孟頫、文徵明等。

(三)提高审美鉴赏力

吴玉如特别提到要提高书家的审美鉴赏能力。他说:“学习古人,不仅要多看广其眼界,而且更重要的是要有鉴别精粗的能力,萃古人之精华,省自家之病痛,积而久之,乃可造自然而明神韵。”他常常教育自己的学生及子女“书法不仅仅临几本帖可以成熟,须有多方面修养也。” “进步于不知不觉中,是脚踏实地为学者。”吴玉如曾作对联:“出笔浑如能曲铁,作诗不必苦拈题。”可见,他认为书法就象作诗一样,不仅强调书法的线条要向曲铁一般刚劲有力,而且要自然天成,没有牵强之意、斧凿之痕。

真赏无凝滞,吴玉如站在整个书法史的高度去审视书法的发展规律,建立起自己撷精弃粕、碑帖共融的书学观。“学碑学晋,要须无斧凿痕,令方圆相济,纯任自然,不拘于一人一派之沿袭,则言书法庶乎可矣。更要能熔晋唐为一炉,庶几得纵横如意,不囿于滞而沦于怪癖。”尚碑薄帖有失偏颇,只追求表面的古、拙则更是陷入误区。他认为历史在发展,审美也在不断变化,质妍之变是书法史发展的自然规律。讲规矩,重法度,“法”的形成是艺术不断打破、成熟、完善、定型的标志,“法”不是束缚,而是艺术“由质而妍”精致化的体现。他对历代书法家的批评也是独具慧眼,真知灼见,如“唐颜鲁公行书出大令,磅礴之气,古今稀有。李北海以二王、六朝之笔为行楷,亦也独创。褚、虞秀拔,时有小疵。宋以海岳天禀之高,仍时有齐气。元鲜于与赵皆有可观。明文与祝皆有绍述之姿,文少变化而祝间不醇。斯数人者,咸不能限之朝代以称也。习行书,融此诸家于腕底,亦可以号能行书矣。”学书重在悟古今之变,通便就是一种融合,而个人的审美鉴赏能力是至关重要。

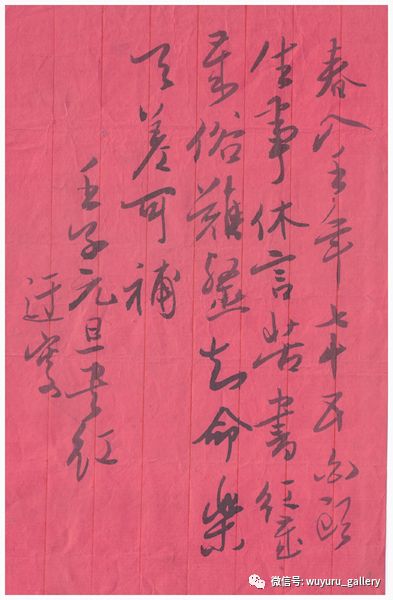

三、书法材料工具精挑细选

吴玉如对书法所使用的材料工具十分讲究。他写信札行书多用狼毫笔,写大字楷书、草书则用弹性较好的加健羊毫笔,研墨作字。在二十世纪七十年代初,当时在生活上非常紧迫的吴玉如豪不犹豫地将自己一个月的生活费拿出让学生韩嘉祥买回几块老墨,当即写到“穷措大斥如许金,求数顶墨,不作字者闻此,直是痴騃,然今日可用之墨,磨灭一方少一方,在嗜书者其痛心为何如?”。在用纸方面,他曾写道:“旧墨旧纸于今难得,如稀世之宝,再逾二三十年,不知人有惜之者否?然知书者无此可不论矣。”在他的信札中我们经常可以看到当时一些有名的彩笺纸,上面印有著名画家张兆祥、陈鸿寿等画家的作品。有一书札,是用四川的竹纸书写,信中记述了他在成都市场上买到这种老纸后十分高兴,开始不舍得用,后来被窗雨所浸,甚为心疼。此外他还使用日本的东京奥谷纳红格信笺等等。吴玉如在写字时会根据纸质的性能而确定所写字体,他说:“旧纸煮椎作小行草亦别有风趣,所谓熟能生巧,墨不入纸亦可用,重墨以求其韵。”可见工具材料的精挑细选,对于吴玉如行书作品的书写效果、艺术风格等都有直接的影响。

四、行书特点具体分析

吴玉如所写的书札多是自家诗文,有的偏向行楷、有的则偏向行草。其书法信手拈来,不假修饰,一任自然。但总体的风貌继承了“二王”的传统,独具魏晋风度。那发自心性自然流露的神来之笔,性情不一,出人意表,给人以“神龙见首不见尾”之感。吴玉如行书结体的变化多方,章法的跌宕起伏,意境的清空缥渺,无形之中增加了解析其行书特点的难度。所谓“物有常形亦有常理,物无常形亦有常理”,因此在分析吴玉如的行书特点时,我们要特别注重其内在规律的体认和把握。

(一)辩证思维

心中要有对待的意识,即事物是彼此相互对待的,且相辅相生,相反相成。一切事物都在对立的情状中反复交变着,并且这种反复交变的转化过程是无止尽的。在吴玉如的书法中由于他很好地把握住了这一规律,所以他的字是千变万化,如羚羊挂角,无迹可寻。吴玉如诗云:“书画理原通,运毫贵不苟。泠然清气流,秀拔出天厚。”这也提示我们,观察事物不能停留在表面,要超拔于眼前事物的局限,不为当下的心境所执迷,拓宽我们观察事物的视野,从显像中去把握内在的原理。

(二)时空观念

在书法作品中,时间与空间具有共生性,它们互为表里、互为依存。书法中线条的运动即在空间和时间中展开,空间在时间的引带下获得了生命。邱振中先生把书法的空间分为两类:一类是线条分割的二维空间。空间离开时间独立存在时,它成为单纯的空间分割,这是书法、绘画、图案都具有的一种空间性质。并将书法作品划分出两部分空间:主动空间和被动空间。主动空间是指围绕着一个单字的最小凸多边形所限定的空间,是人们在书写、辨识、赏鉴时较多地给以注意的空间。被动空间是指主动空间之外的所有空间,通常是书写时被动形成的。整个书法作品的有关空间随着线条的推移引带下流动,这种“空间之流”完全按照时间展开,并从属于线条的运动。另一类空间是由用笔的复杂运动而带来的三维空间。这是书法空间性质真正的特殊之处。时间和空间的变化共同制约着边廓的变化。吴玉如的行书作品(见图),用笔流畅,气脉贯通,结体欹正相生,空间分割变化多端,很好地体现了这种时空观念。

(三)用笔的特点

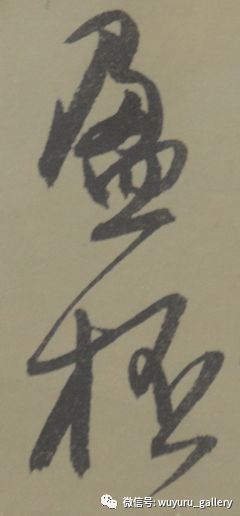

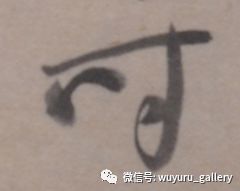

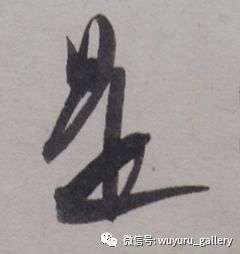

吴玉如一生钟情“二王”,遍临历代诸家名碑帖,汲取营养以陶染自我,丰富用笔内涵。在欣赏吴玉如行书作品时,我们要特别注意其用笔的变化,多以中锋取势、偶有侧锋以取妍。他多变的用笔,一方面是源自于毛笔“惟笔软则奇怪生焉”,即毛笔本身柔软且具有良好的弹性。一方面则是书家在书写过程中复杂的、连贯的、且富有节奏韵律的运动方式。而所谓的中锋实际上书写过程中,笔锋始终是处在一种运动当中的,是不断地调整笔锋的过程。此外每一个在笔画将要结束的时候,都有回收之势,即所谓“无往不收”,其内在道理是运动的循环往复,强调点画彼此之间的内在联系性。画联系性的外在表现形式:一种为有明显的牵丝连接;一种是没有牵丝,表现为上一笔画末尾处与下一笔画起始之处有遥相呼应之势(见图)。

根据墨色的自然变化及线条边线轮廓的变化,我们可以准确的推测出笔锋在书写时运动的变化。古人喜欢以人体的某些形状来形容书法,如筋、肉、骨、血等,书法中每一个字都如同是一个有机的生命体,不仅需要筋、肉、骨等的物质支撑,更需要气、血等贯通运行来维持生命的活力。在书写中如果只有外在形式,而缺少了点画之间内在的联系性、贯通性则其书法必然是僵死的。吴玉如行书中线条内部运动的微妙变化,外化为线条的变化无穷,从而蕴含了丰富的文化内涵,确立了自己在民族精神生活中的位置。

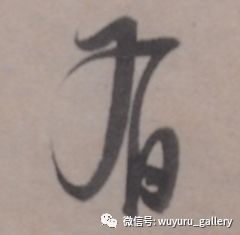

感受线条的内部运动,不是一件轻而易举的事,它需要长时间的训练和培养。吴玉如倾心“二王”,他的书法亦是对“二王”行、草书内部运动的出色解说。正如孙过庭《书谱》云:“一画之间,变起伏于锋杪;一点之内,殊衄挫于毫芒。”仔细品读吴玉如行书的每一点画,边线轮廓富有变化,是由用笔的左右起伏配合着不断往来行动所形成的线条边廓的复杂变化(见图)。笔线运动的协调,表现出的形体细微的连贯性。

(四)比例

如果我们以块面的形式来分析吴玉如的书法作品,那么整幅作品、每一个单字以及单字的每一个部分,都可以有不同的比例。这些不同可以依据通常汉字组成的内在规范性来确定一个通常理想的比例,但是完全按照这些比例来安排必然会导致作品缺乏个性。启功先生就曾以黄金分割率来分析字形。吴玉如的行书在笔画分割的长短是不对等的,空间分隔的大小也都是不一样的,并且彼此映带,谐和成趣,变化丰富。

(五)结构与形式美法则

书法是以汉字为载体的,每一个汉字都有音、形、义,每一个字都在视觉上占据一定的空间位置。我们不仅要关注点画本身的变化,同时还要注意点画与点画所分割的空间,即所谓的“计白当黑”。面对一幅作品我们更需要关注字与字之间的联系及空间的分隔。吴玉如的学生韩嘉祥先生借用前人评价杜甫诗歌“无一字无来历”来评价老师的书法,恰如其分。吴玉如思想无碍,学贯古今,固无碑帖之别,门户之见,主张同条共贯,兼收并容。不陷入阁帖习气。他的行草书无论是单字,还是整幅篇章,绝少作正局,而是字体奇宕潇洒,时出新意,以奇为正,不主故常。用笔内擫含蓄,但结体疏宕,有外拓之势,给人以精气内敛,团团合抱之意。

吴玉如书法,如同他所追求的生活一样,整体上是一种平衡和谐之美。在平和的前提下,我们还要关注其书法中所体现出来的诸如平衡、主次、虚实、疏密、开合、收放、向背、纵横、断连、动静、刚柔、节奏韵律等形式美原则,这些原则都属于对偶范畴,彼此相克相生,相反相成。

1.平衡:平衡感在书法中则表现为线条与动作的连贯性和韵律感。在某种意义上我们可以把一个字或一幅字看作一个垂直悬挂的钟表。钟摆左右摆动之时,其重心总是不变的。

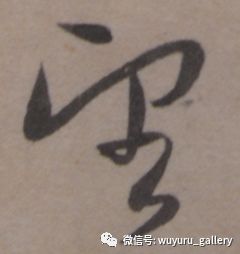

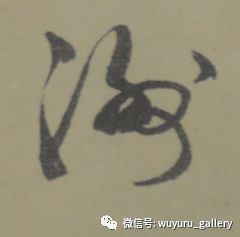

吴玉如在作字时非常关注字的重心平衡关系,如“湘”字三部分组成,整体布局左低右高。左边的三点水细长,位置靠下;右边的笔画使劲向右伸展,中间部分的竖笔并非垂直,根部稍微向右倾斜以助右边之势,整个字形达到平衡,其中的每一个笔画都不是僵死的水平线或垂直线,而是富有动感倾向的线条。

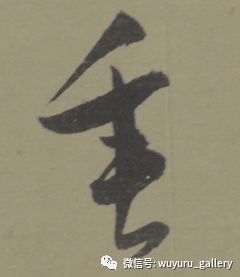

“时”字,字形颇似在电线杆上挂着几个物体,吴玉如有意的将竖勾底部微微内收向重心靠拢,左面的两个点有向中心聚拢之势,使整个字重心平衡,平中见奇,别具匠心。

2.主次:各个部位之间的从属和主被动关系在每个生命体上都是存在的。在书法中,每一个部分都要有主次关系。

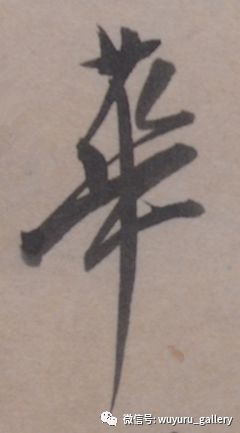

吴玉如写的“华”字,从横向上看,一个突出的横画不仅粗而且长这是横画的主笔;从纵向看,带有弧度的长竖则是竖画的主笔。这一纵一横的笔画共同构成了“华”字的主要骨架,同时笔画过分的夸张也彰显了书写者的个性和才情。

3.虚实:虚实涉及到有形与无形、直接与间接、黑与白等辩证关系的艺术处理。书法应体现出实中有虚、虚中有实、虚实相生的妙理。笔画的分布有虚实对比,方显灵动俊俏。通常以笔画茂密为实,疏朗为虚;笔画重者为实,轻者为虚;空白少者为实,多者为虚等。

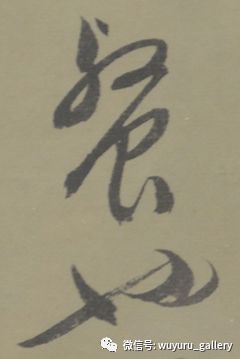

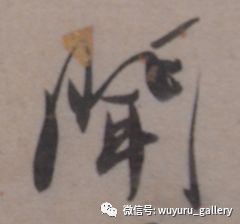

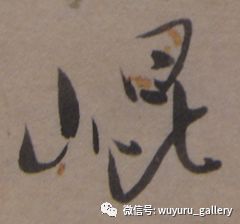

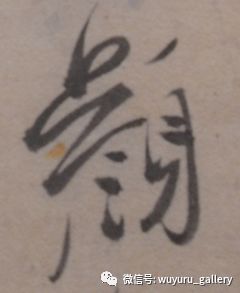

吴玉如所书“闻”字,整个字形左重右轻,内重外轻,右边横折钩部分纤细且有明显的断笔,呈现出左实右虚,内实外虚的状态,给人空灵缥渺之感。

4.疏密:指表现在书法艺术空间中笔画布置宽疏与紧密处理上的辩证关系。邓石如说:“字划疏处可以走马,密处不使透气,常计白当黑,奇趣乃出。”忌讳疏处相离而孱弱,密处相犯而杂乱,贵在疏密相得益彰,堪称佳作。

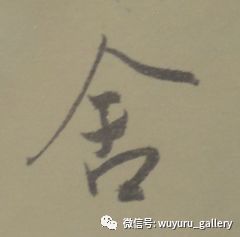

吴玉如所书“有”,上疏下密,有意拉大疏密关系,疏处笔画粗,密处笔画细,精神挽结,风致萧散。

5.开合:在书法空间上要处理好开合之间的辩证关系。开张无度则松散,收拢过甚则显拥塞。“望”,上开下拢,开合有度,舒展自如。此外线条笔画之间的处理上要避免过于平行,这样会给人以呆板、单调之感,如“书”,横画开合长短不一,对比鲜明,参差错落。

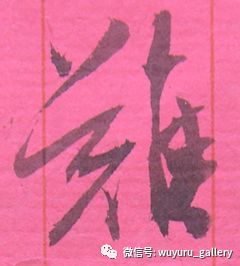

6.收放:收放主要是指字势。吴玉如所书“舍”字上放下收,撇笔虽长其势回收矜敛,而捺笔虽短其势外拓伸展,精神挽结,真气内敛。“是”字上收下放,底部的捺笔平展,犹如平稳厚重的大地。用笔飘逸俊俏,彰显精神风采。“难”字,左放右收;“崑”字,左收右放,都能给人以自然舒适的美感。

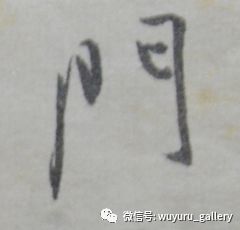

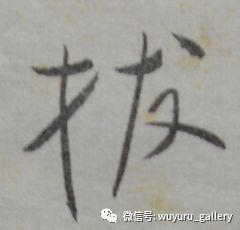

7.向背:无论是点画、结体、行间、章法等都须处理好向背之间的辩证关系,各有体势,互相顾盼呼应,神气贯通。“门”字左右呈相背之势结体有变化,笔画有情趣。“拔”字左右两部分呈相向之势,彼此呼应生情。

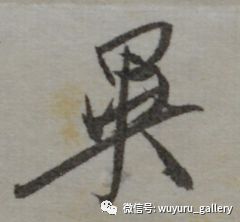

8.纵横:书法章法布局的纵向伸张和横向延展,要注意前后相承,左右映带。“餐也”二字布局,上纵下横,吴玉如有意拉大纵横的对比以增强奔放自如的气势。“异”字,整个字形呈细长的纵势,但在书写时吴玉如有意的夸张拉长中间的横画,纵横恣肆,个性鲜明。

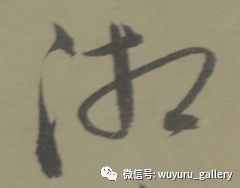

9.断连:笔笔相连则气塞,笔笔都断则骨散。所谓“形断意连”,字形点画不相交者,或点画散布儿笔势相反者,结体应注意起伏照应,务使形势不相隔绝。如“洲”字,因字制宜,随机应变,笔画通过牵丝呼应,连断结合,气脉贯通。

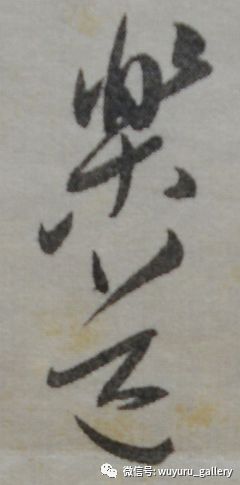

10.动静:点画中所能体现出来的动静的关系,传达出一种生命意识,反映书法家内心情感的细微波动。动中有静,静中有动,动静结合,变幻无穷。“乐道”二字,不仅在笔画上有动静变化,而且在整个字形上,由于外形的规整程度不同也具有明显的动静对比,“乐”字外形变化复杂动感强,“道”字虽让笔画动感很强但是整个字的外形比较规整,而整体趋向于静态。

11.刚柔:是指在书法中所体现出刚健、柔韧之线条质感,所谓“刚柔相济是艺术的三昧”,通过刚柔的相互结合,可以表现字的生命力,传达书法家的情感、思想和精神境界。“颜”字,左边笔画线条虽然连续缠绕,但是从笔画的边廓上我们可以看出,吴玉如书写时笔锋的使转顿挫,提按起伏等用笔变化,线条劲挺有力,“百炼钢化为绕指柔”,饶有风致。

12.节奏韵律:诗歌、音乐都是采用富有节奏韵律的形式来表现情感和思想的。书法也同样如此。线条的长短、粗细、疾徐、刚柔、虚实等都是富有韵律的。写字时要表现出它的韵律,需要保持字中的点线、字与字、行与行、主动空间和被动空间等各个部分之间的平衡。要注意内在细微处的对称。由于受到笔毫弹性、墨水浓度、纸张摩擦力等因素的影响,笔毫之间的相对运动在每一次挥写中,都对节奏样式有不同的影响。吴玉如的信札随意所适,一任自然,散发着一种不同于流俗的素朴平和、萧散简远之气。在章法上,互相管领,应接照应,且平中见奇,和而不同。

(五)墨色的变化

吴玉如书法中的墨色并非都是一色的,它有浓、淡、干、湿,即便是通常看到的好似没有深浅变化的书法作品,其中亦有干、湿变化。此外,由于毛笔所用兽毛的光、毛程度及蓄墨能力、纸张的粗糙、渗化程度等不同,吴玉如都能够很好的掌握这些书写工具材料的性能,在书写时,随着运笔的快慢,笔与纸产生摩擦从而形成如“疾”、“涩”、“刚”、“柔”等不同质感的线条。

(六)作品的气韵、意境

今日评者多誉吴玉如的书法有魏晋风度,然而魏晋风度是什么?吴玉如的书法又是如何体现的呢?

回顾中国书法史我们可以知道,魏晋风度是在魏晋玄学清谈思潮的影响下,书法家崇尚自然简约,追求新趣、追求艺术自由和自我价值。书法作品充满着飘逸放达的浪漫主义色彩,从审美认识中折射出人格精神的光辉。最能表现这种新气质的书风形式即是王羲之“情驰神纵,超逸优游”的行草简札。当时常常以人格特点类比书法气质。这种把书法人格象征化使书法艺术的内涵不仅超越了技巧的表现,也超越了对自然美的抽象和升华,而表现为人的心灵精神的映现。

后人用王羲之的书法内擫与王献之的书法外拓来区别二王书迹。王羲之的笔致紧敛,刚健中正,流美而静。王献之书法刚用柔显,华因实增。王羲之书法渊于秦汉篆隶,多内擫之法。王献之则耽精草法,是自解散隶体,创立草体之后,出现的一种外拓法。内擫近古,外拓趋今,古质今妍。古今只是风尚不同,不是优劣标准。吴玉如的行书兼二者之长,且融碑入帖,增强了其行草内在的雄强气势。

宗白华先生说:“意境不是自然主义地模写现实,也不是抽象的空想的构造。它是从生活的极深刻的和丰富的体验,情感浓郁,思想沉挚里突然地创造性地冒了出来的。”吴玉如是把写字放在中国文化之中来思考的,他最喜欢宋人诗句:“无欲自然心似水,有营何止事如毛”他所追求的正是古人自然洒脱的精神。吴玉如书法严戒入俗,法追高古,务须以德养书。欧阳中石先生说:“每读夫子之书,只觉字从天来,不论落笔收锋,毫发可见,疏淡清雅,不使气不矜才,令人觉得如仰至圣,但又和煦可亲。” 渊博的学养和高洁的人格是吴玉如书法超凡脱俗的根本。他在七十九岁时写到“作字须方圆相济,力透纸背,阴阳揖让,一合自然。少涉造作,便无神韵,不知此而言书法,吾不知可矣。”吴玉如行书跌宕不羁的结构,不涉理路,不落言筌,正是其情景交融的产物。

吴玉如毕生把学问、修养、道德、作字融会在一起言传身教。学问渊博但不自矜,秉承述而不作的传统。所留下的诗文,三言两语,皆真知灼见,掷地有声。欧阳中石将吴玉如比作一本厚书,读之不能穷卷,味之不尽其理。“真水无香清鉴日,文心载德厚同天”他书札中的书法“临事制宜,从意所适。有若风行雨散,润色花开,笔法体式之中,最为风流。”