北宋 赵佶桃鸠图

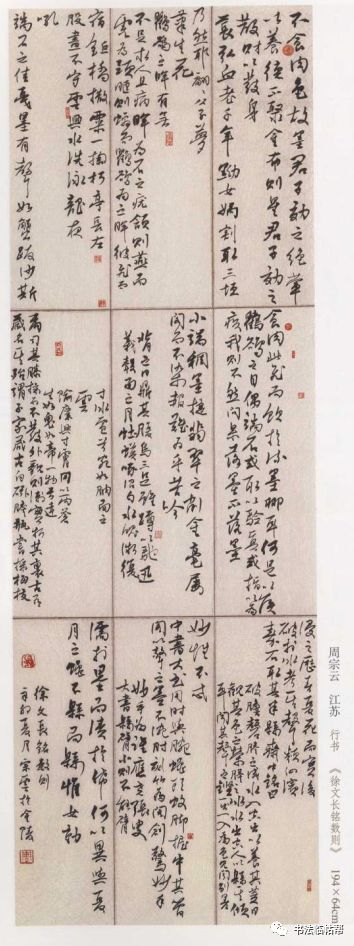

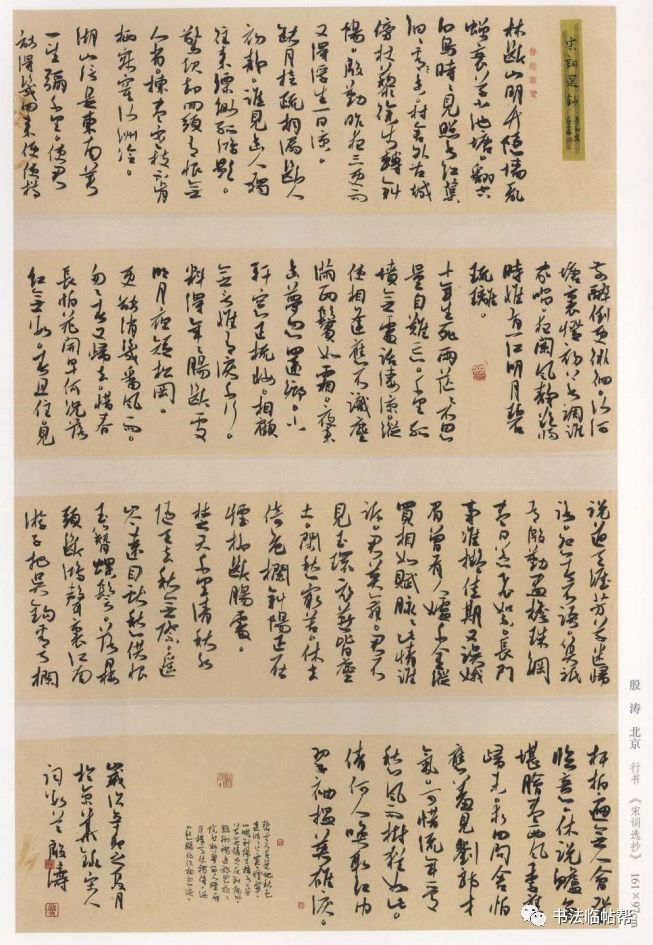

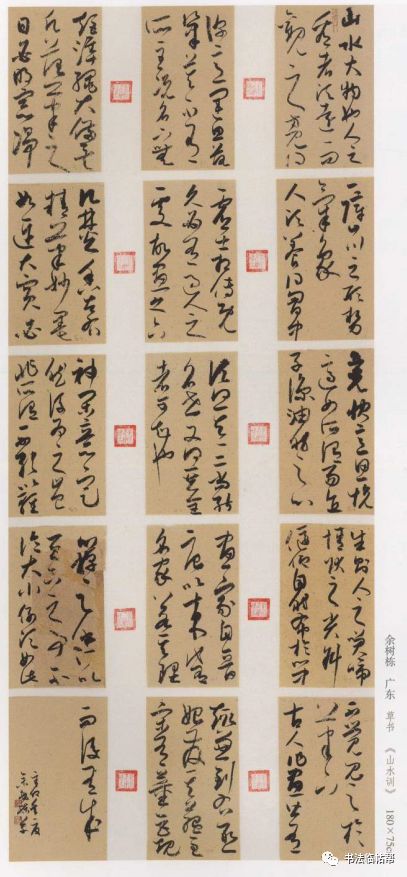

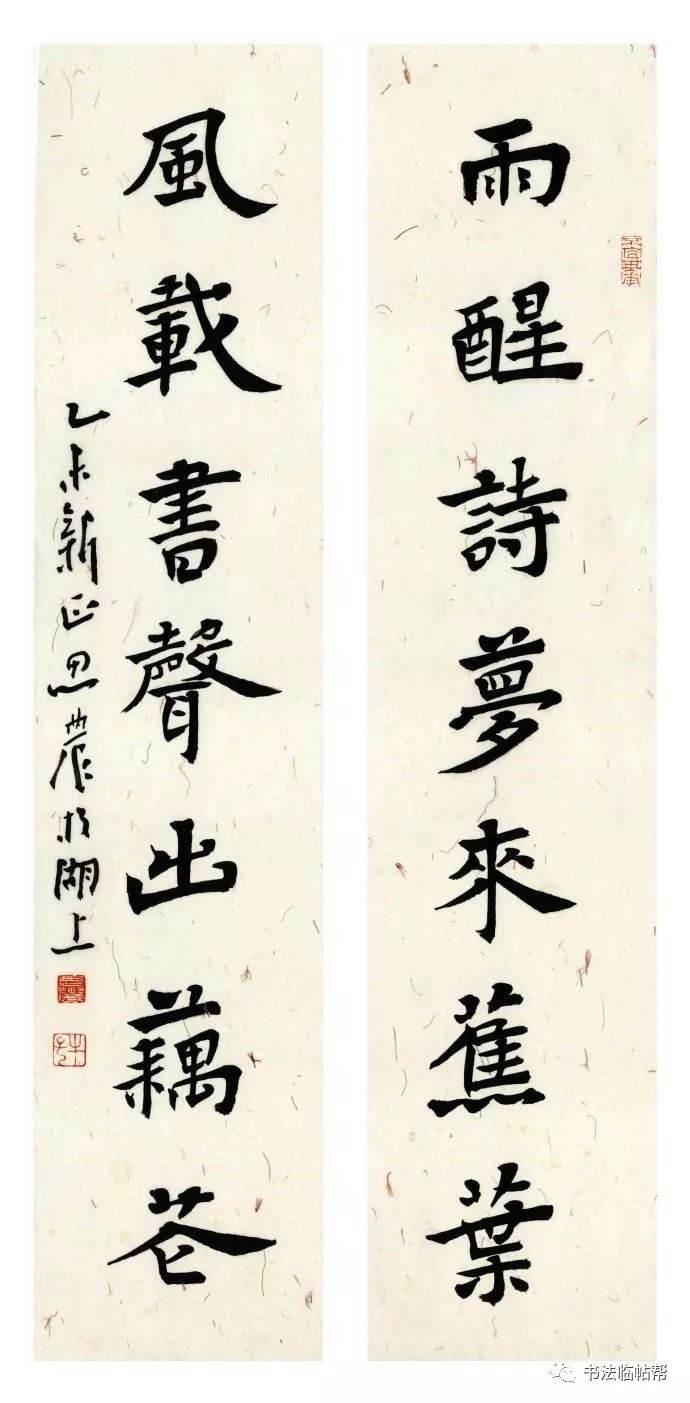

帮主按:大概十几年前,流行书风席卷而来,让创新成为一时书界最高频的关键词,几年后,书坛又一股复古势力崛起,“二王”书风又成为书坛主流,影响至今。在五六年前,书坛对于千篇一律的“二王”书风开始反思,到底是展览环境下的功利性“伪二王”,还是继承传统书法得到了深入普及,请看这一段讨论。

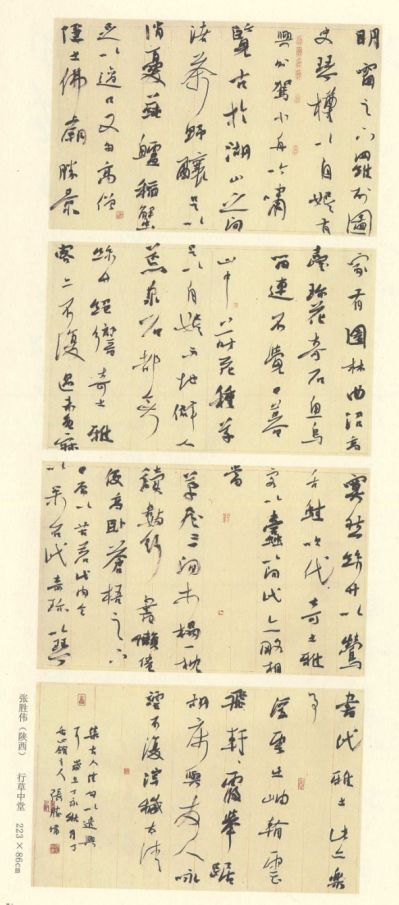

李志宏:根据资料调査,第二届兰亭奖五十四件获奖作品中,其中”二王“书风的就有十二件,第三届兰亭奖八十九件获奖作品中,”二王“一路的有三十二件,再看一下第八届、九届国展,"二王"一路的获奖作品明显增加,二王“新帖学”已经成为当代书坛的主流。“二王”书风不仅仅是一种书法审美风格,更重要的是一种精神,当代的所谓“二王”书风,实质上是《书谱》和《淳化阁帖》的再加工,真正能够形成个人鲜明风貌的书法家不是很多,也就是说,在取舍和融合上,学习的面太狭窄了,无法做到兼收并蓄、取长补短,这将导致书风的表面化和同质化,称当代的“二王”书风为“伪二王书风”,也不为过。

商山古雨:或言当代书法“二王”行草书主流化,其言也过之,言当下则确也。当代书法此风起,彼风兴,未必明日犹如此之盛也。古者不同书风之兴盛与流行,自上而下也。今之书风之盛衰,或多源于国展,国展风向变,天下书风变,因之今之书风,或以为只可言当下,未必可代表当代。于当代而言,当代之书风,有待于后人定论。“二王”书法之主流化是大好事,但同质化是大坏事。

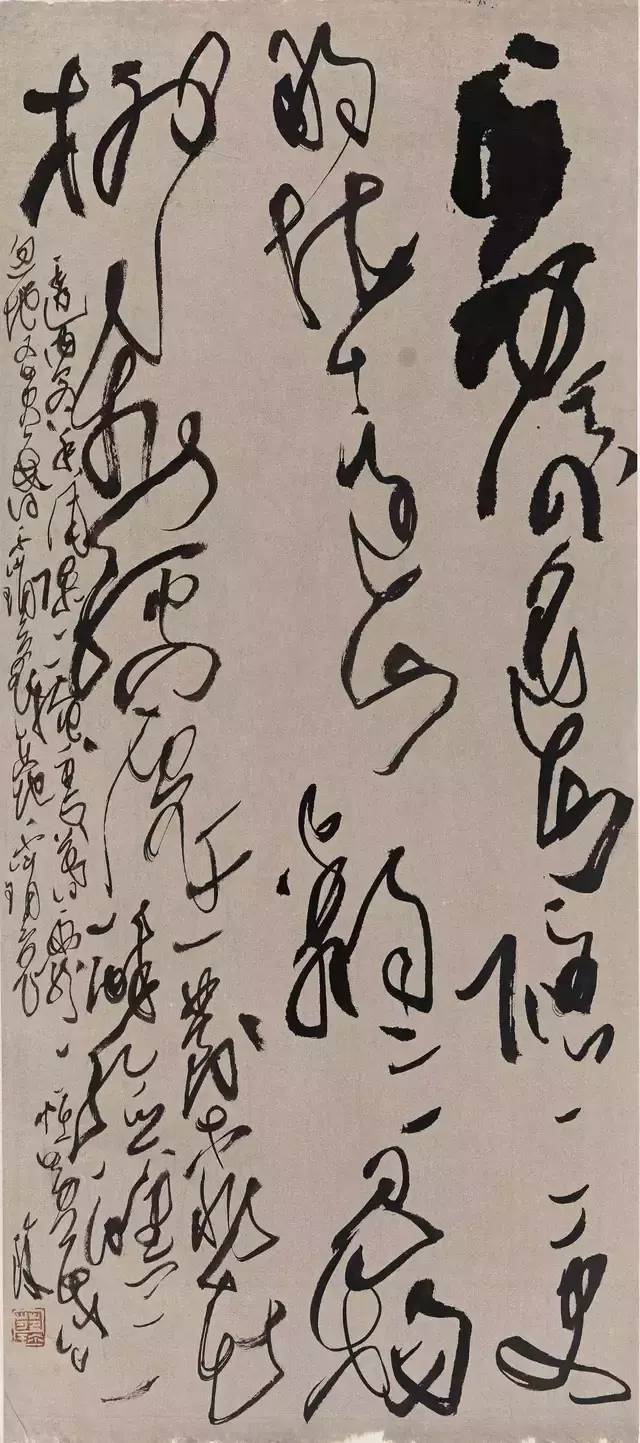

物物而不物于物:展览评审主导风格的单一,正说明了这个时代人们对书法发展方向的茫然,更说明了当下展览的问题所在。在众说纷纭之时,把“二王”的大旗扛起,可以用历史的借口淹没悠悠之口。当书法史上的流派被倡导一遍后,我们当代人自己的风格又在哪里?我不反对对“二王”技法的学习甚至崇拜,但一个人的主观意愿通过展览这一途径推而广之,使之变成大众无奈接受的艺术标准,那简直就是这个时代的悲哀。

就像王羲之那样,要先做一个真实的人。艺术语言的多样化与丰富性是以真实作为根本的。李白的飘逸、杜甫的沉郁、白居易的通俗,语言风格丝毫不影响他们的思想情感的表达。热爱生活,尊重自己,发扬个性,养浩然之气,这才是真正的“二王”精神。

侯勇:不论是“二王”还是汉魏以上的书法,都是中国书法,“二王”也只是对汉魏以上书法的承传与发展,而今天的“二王”书风,也只是一种原样的继承,至于说创新方面,到目前为止,我认为,许多人还是没走出来。

沈周:在唐以前“二王”也是不被认可的,反观宋元明清到当代,对“二王”书风的继承和发扬,从不认可到传承发扬,从少数人认可到普遍的学习与取法,这本身就是一种发展。并不只是说只有进步了才叫发展。当代“二王”书风的盛行,不是达官贵人名流学士的追风所推动的,而是人们的需要,社会的需要,是当代乃至以后书法风尚的趋势。

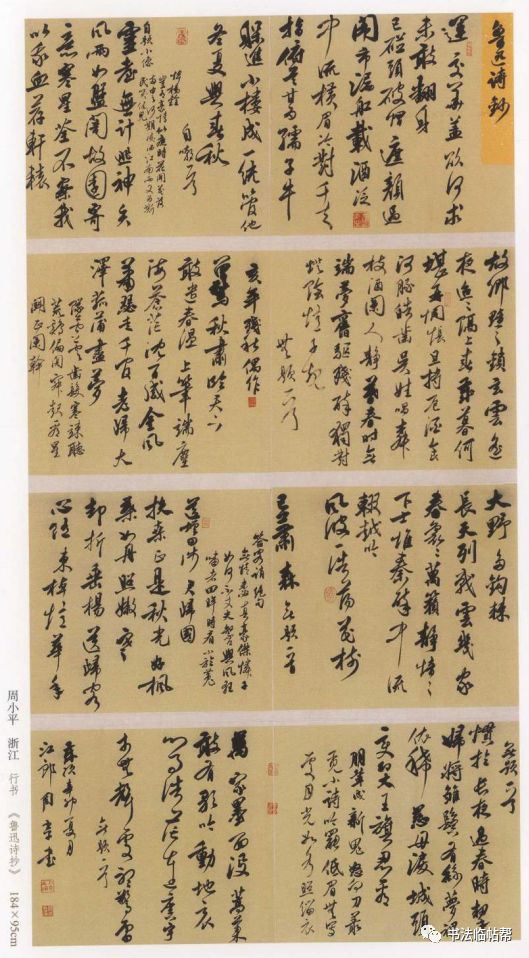

汲古斋主人:近二十年来中国书法呈现出百花齐放的繁荣景象,在一届和二届全国展上获奖的书家还是以中庸平和为主,到了五届、六届全国展时,那种以“二王”、颜真卿、董其昌、赵孟頫为主的格局已经不复存在,取而代之的是对碑学的发掘和民间写经、摩崖石刻、秦砖汉瓦、简牍帛书、镜铭等的师法。民间书风和“流行书风”由此而至。进入新千年,书法人又回头过来取法“二王”,并成为当前书法界的主流,很多书家言必称“二王”,许多国展得奖的高手都是“二王”一路。“二王”书风的现象是中和中庸,秀媚儒雅、清新可人、技法完备,本是很好的师法对象,但许多书家一出手就是“二王”,其中的深层次原因是什么?本来,当今书法家的视野应该越来越宽广,艺术思想越来越多元,但现在“二王”书风的盛行和发展到底是怎么了?

胡本汉:“二王”书风的精髓在干其创新精神,创新是一个民族进步的灵魂,书法也一样。这是学习书法最难能可贵的,我们学习“二王”书风就是要敢于创新。当代书法创作呈现多多元的局面,更要求我们有正确的艺术观和明亮的辨识能力。我认为当代『二王』书风,不是“伪二王”,而是吸收“二王”的某些有机成分,结合个人对“二王”的独特理解的创新书风。

尚奎元:作为我们这个时代对书法的探索,有相当一部分人最终诡异“二王”,是极其自然的。历史已经证明,“二王”是唐、宋、元、明、清书法的渊源。当代书法要达到足以抗衡唐、宋、元、明、清的高度,必须要从“二王”发展。当然,只有真正的“二王”才是我们时代书法发展的源泉。写个手札,搞点小品,不是“二王”的精髓。“二王”的精髓是笔法,是精神气质,是对艺术的执着与敬畏,是人的高境界通过书法这种形式的反映,与名利无关。总体来看,当代对“二王”的继承还是表面的,但方向是正确的。

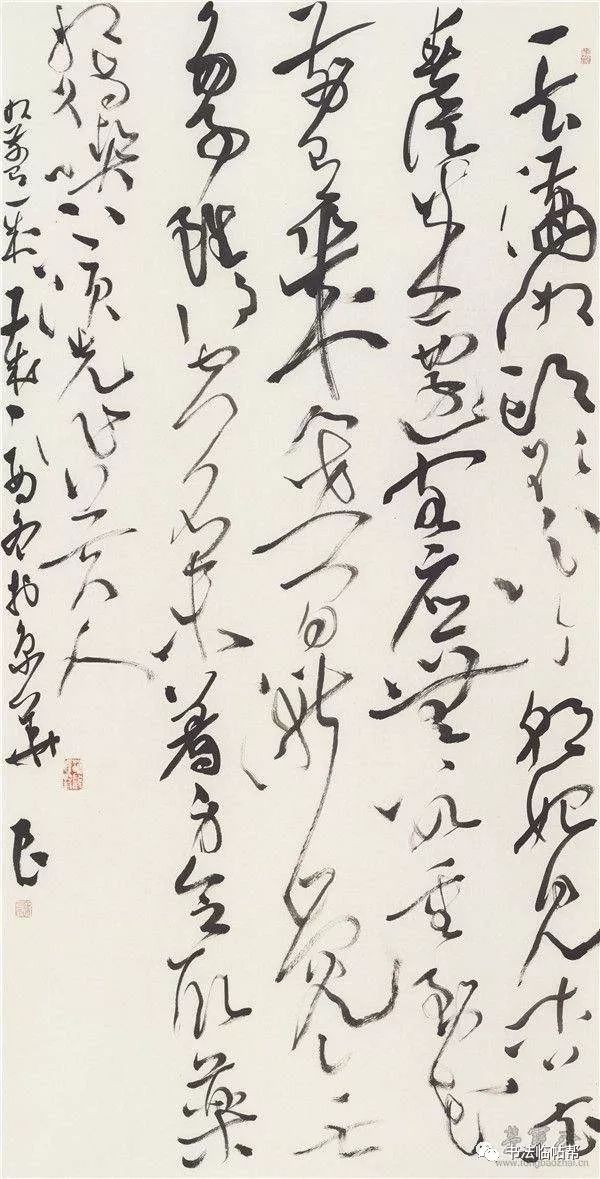

墨斋:“二王”书风重新兴盛,一是前一段时间大量非“二王”书风盛行,现在正好处于一种审美疲劳阶段,寻找新的视觉刺激点以契合大众的审美需求。“二王”书风作为一种被冷落已久但又生命力顽强的书风,其重新被重视有其历史必然性,也迎合了这种需求。二是“二王”书风的特点是冲和、雅致、闲逸,当前中国正处于社会转型时期,书坛在经历了一个较长时间的浮躁之后,人们的心理逐渐回归平淡、平静,追求和谐。“二王”书风正好适应了这种社会心理需求。三是回归“二王”书风符合对书法认识的自然规律,也符合书法的发展道路:平正—险绝—平正,如此往复不息。“二王”书风正是不断追求险绝之后复归平正的具体表征。

李金河:创变是“二王”的灵魂,而学“二王”如果仅仅是学面目、形式而不学其风格创变及精神、气息,那就浅表化了。当代人将“二王”技法分解、拼接,以不变应万变,已经离题太远。用笔以笔尖勾来勾去不敢下按,看不到王书的刚硬及结字的险绝一面,再者就是风格媚化严重,看似学“二王”而其实学赵孟頫、白蕉的更多,表面的相似必入伪帖学之路。

慕陶居士:师古人应师其心不师其迹,“二王”给我们的启示,是其思想内涵的创变,如王羲之变钟繇隶体为楷。乃是整合当时民间书碑及其他急就书风而成,大令劝其父改体也是为顺应时代需要而出。故作为当代书家,应把握住近数十年新出土资料及民间书风的整合与借鉴,只有把新资料合理利用,才能真正学到“二王”的精髓,试想数百年后,习书者能从我辈的书法作品中窥到明清以前没有的传统,便能由此看到新出土资料的价值与意义。再者,学“二王”不应仅仅痴迷与形式与用笔上的相似与近似,如此,便真成“伪二王”了,书法最高境界还是“养气”。

帮主又按:站在观者的角度来看,展览的“二王”或许存在着这样和那样的问题,那么从书家的角度来看,“二王”又如何呢?

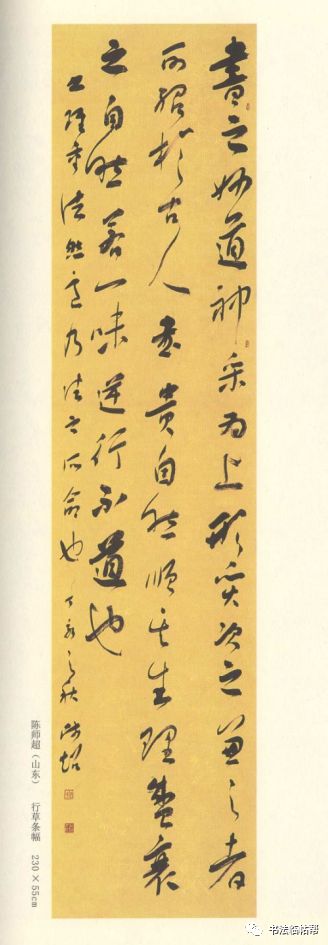

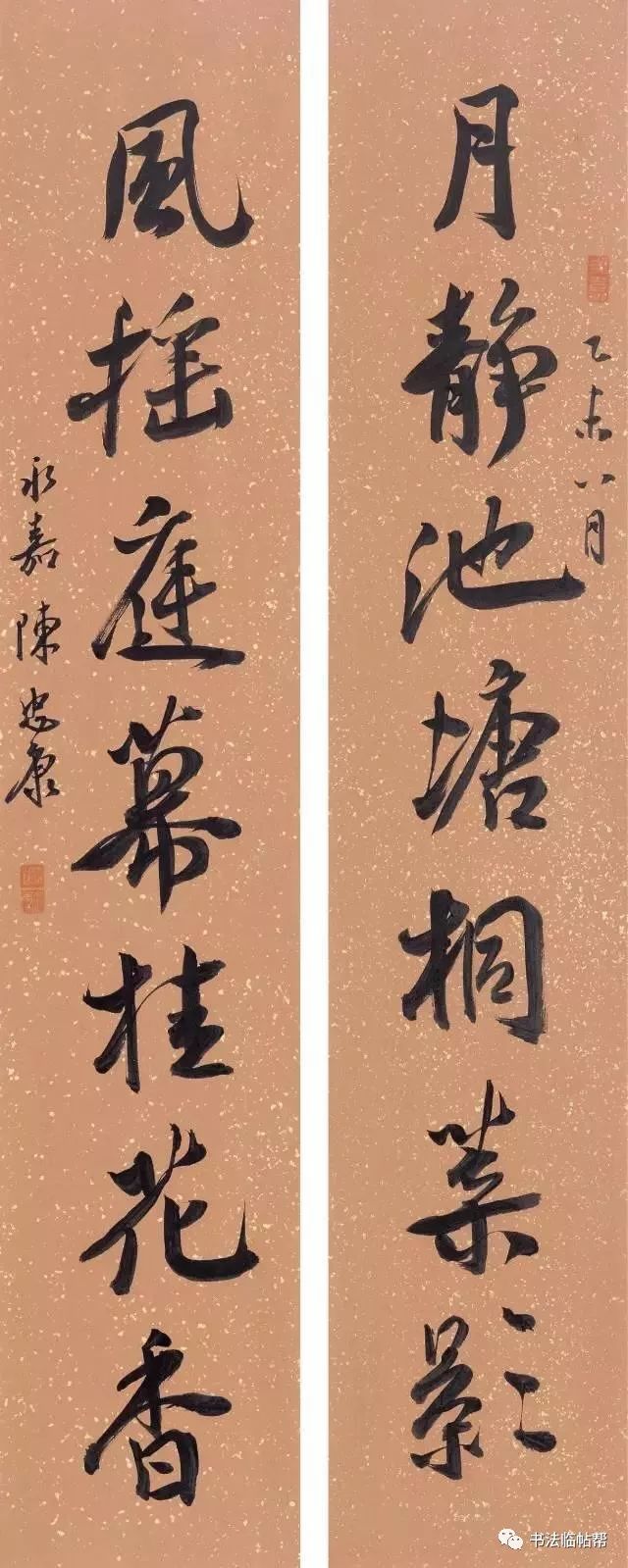

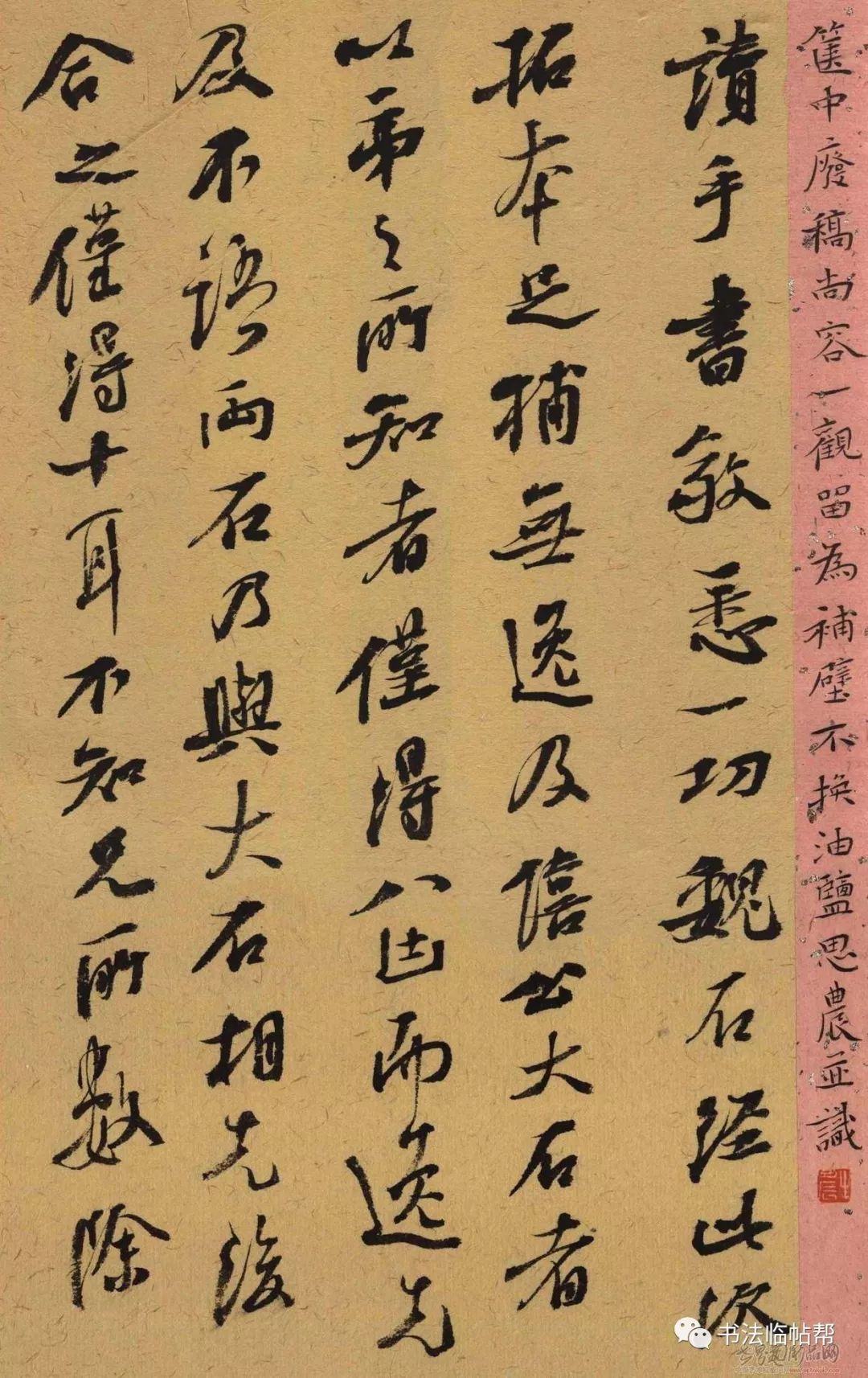

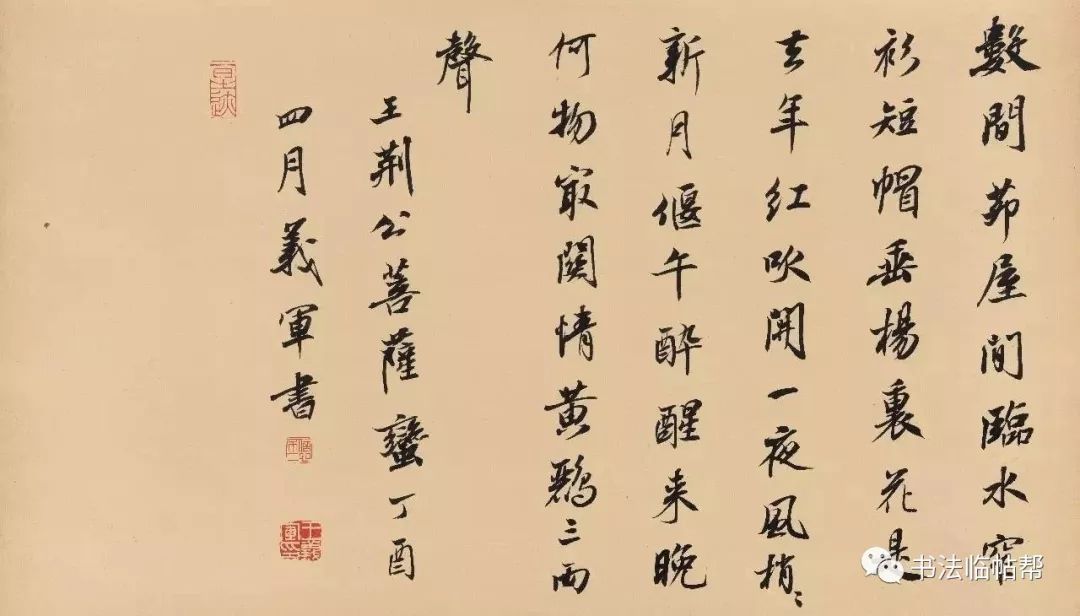

陈忠康:二王当指王羲之父子。二王书风可以指涉更宽泛,包括受二王影响的各种流派,实际上是书法史上的大宗。二王象征书法的一种极则,历史上人们总不自觉地把书法中最美好的东西附加其上,神化了二王。我目前的状况是力图在原有基础上把路子走得更正更宽,希望能找到一种更为雅正博大的格局。

二王书风可视为一条康庄大道,只要你走下去,最前面肯定是这片风景的最佳处。即使你中途走累了,随处停留一下,也不难找到曲径通幽之处供你歇息。

学习二王,除学习大量二王书法的复制品外,便是工夫在二王之外了。可借用历代帖学经典作品去揣摩里面的二王信息。

王献之“自称胜父”,他有这个资格,也符合六朝名士的做派,当然,把它作为书法史的一个伦理性问题也蛮有意思。

二王自身差异就是“互为今古”,《丧乱帖》更多古质,《鸭头丸帖》则更流媚。

(“二王”写大)这是一个难题,我至今没搞懂。这里面不仅是大小字转换的问题,而且还有因材料变化而要求笔法变化的问题。展厅效果果真要求写大吗?

我个人体会学米芾是通向王字的一条极有效的途径,我曾长时间地学米。

偏激地说,二王之后的书法真的只能各得一面。

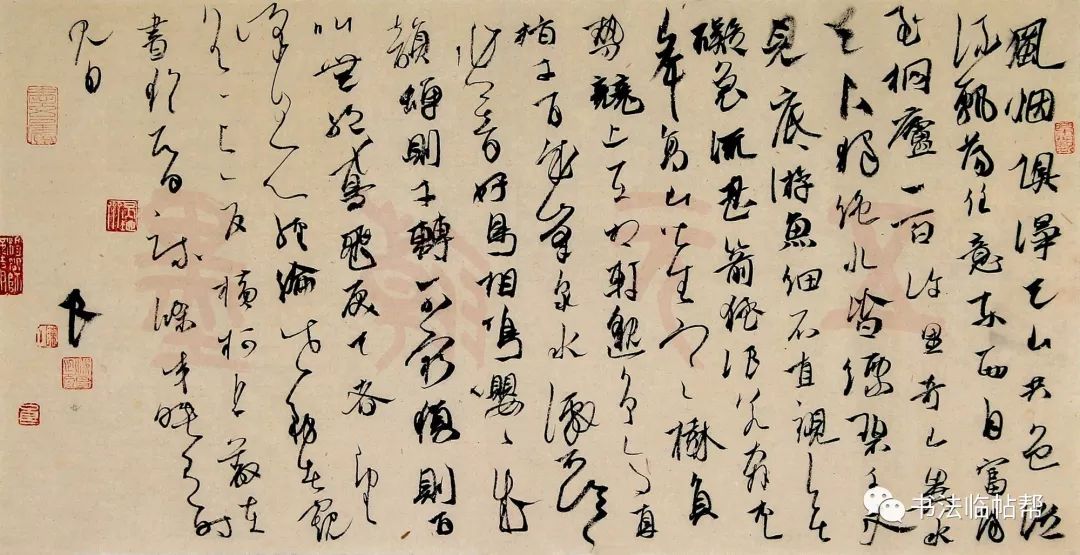

陈海良:二王为帖学的正宗,可从三个方面理解。一是楷、行、今草的完全成熟;行草笔法完备,中侧并用,特别是在侧锋的妙用上。二是综合了笔法、结字及独特的章法,是完全成熟的晋书风的代表,有完备的风格体系。三是技法为支撑的书法体系,也以此有别于民间书法。

目前我仅是学习二王的技法及领略它的境界,它不是我要表现的东西,我只是用二王的技法来为自己的书法王国服务而已。以前发表过的作品(二王系列)仅为模拟创作,不是我的风格。

二王书风的发展空间几乎没有。现在能写一手“二王”的几乎可以成为大家,更何况我们还没写成一手二王的字,这是时代的悲哀。取法多元,往往是法的缺失,对书风的形成,缺少技法支撑,将会丑陋不堪。

(二王)应该是书家的必修课,要学就学其成熟的技法及对笔法的全面理解,以免瞎写字!

献之是在父亲的基础上突破,尤其是在这么完备的字法、笔法、章法的笼罩下,突破难上加难。献之做到了,并且能做到不粗糙,让后人几乎难以逾越,可以说是“胜父”。

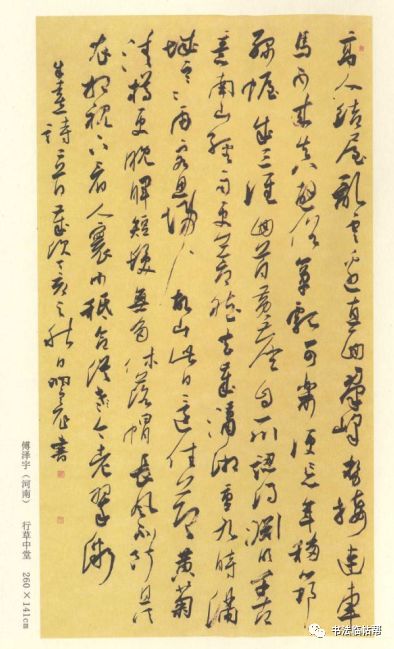

《丧乱帖》是王羲之书法最成熟的代表。中侧锋并用,且结字变化无常,线条的律动显得悠然自得,如君子一般。《鸭头丸帖》整体则显得局促,在结字上有做作成分,更强调势态,行气变化太大,第二行像排字。

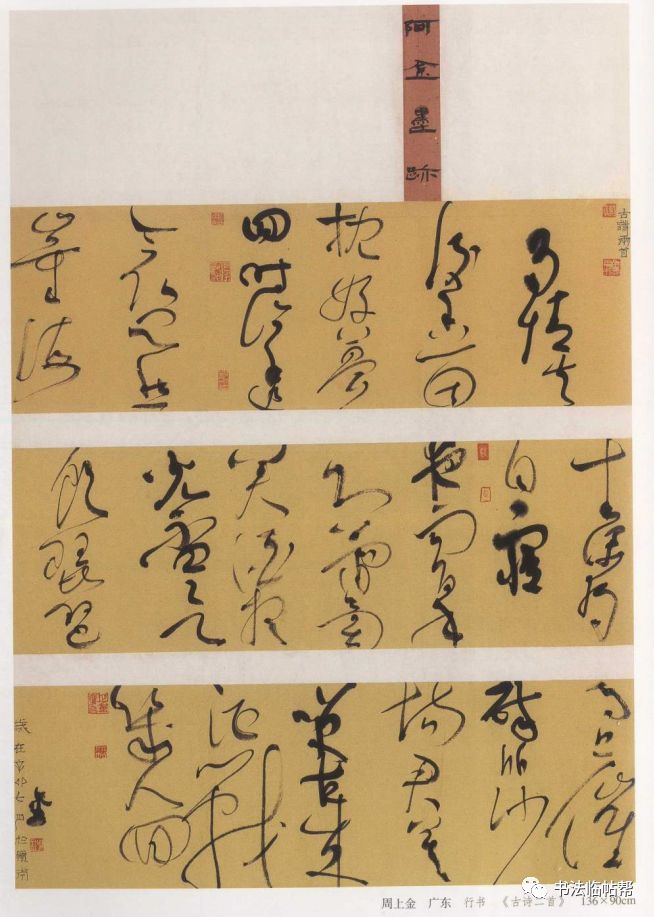

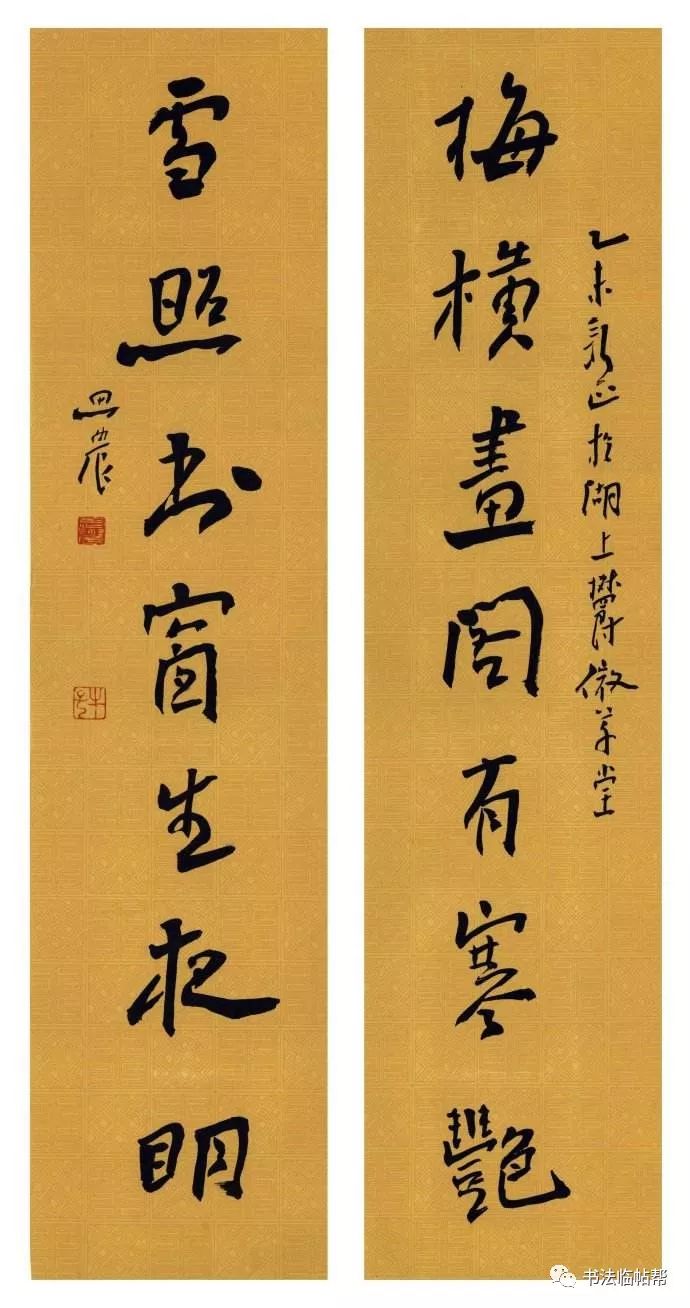

二王的字只能写信札、小品或手卷,放大便不行!谁试谁失败!大字有大字的系统,可以从张旭、黄山谷及明清书风中去比较探求。

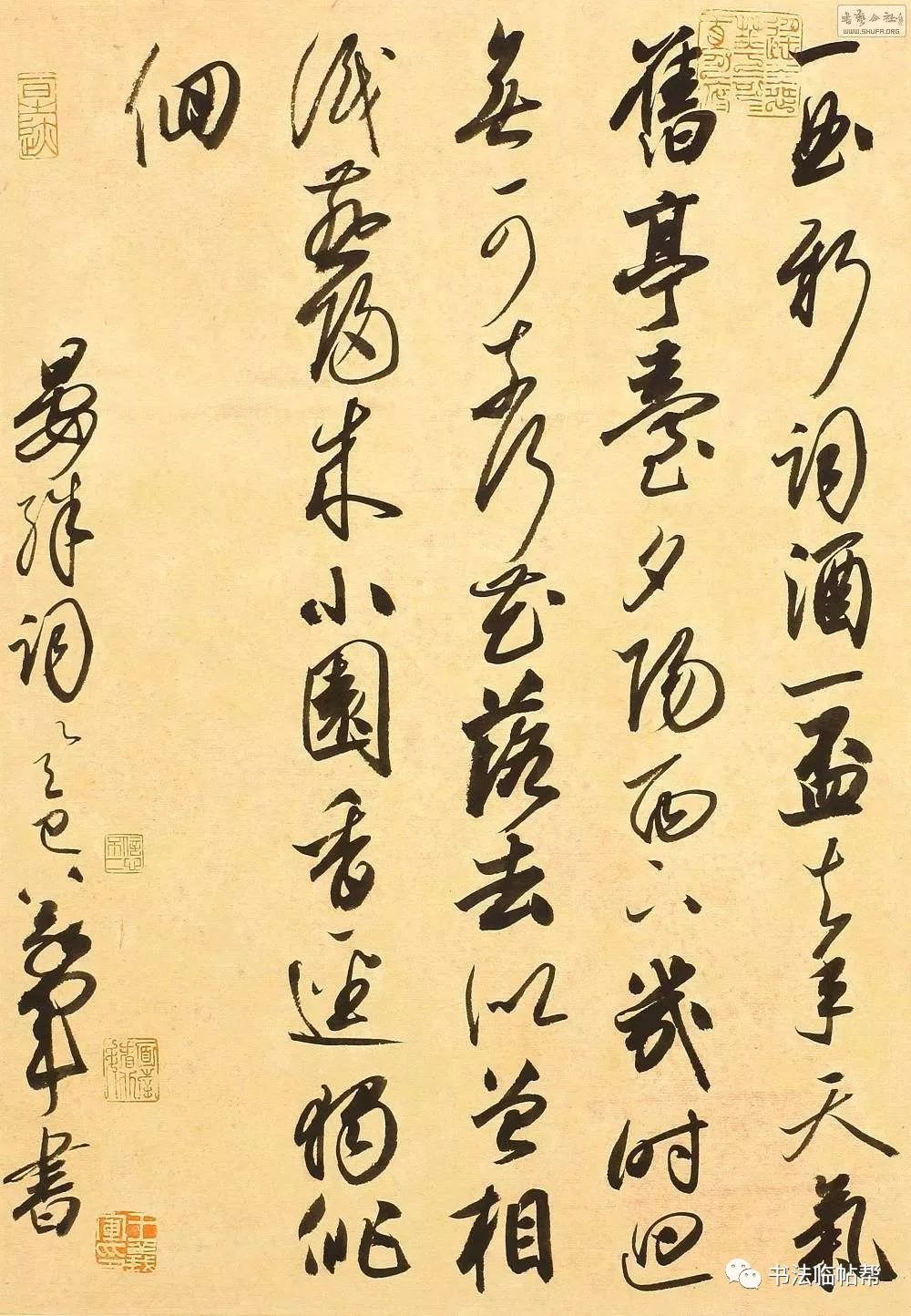

米字易学,而二王难把握。学王的难度在于笔法、意境上的不可得。而米是对二王的俗化,后人易把握。米在二王面前像个跳梁小丑,恶札!粗糙不堪!二王像君子。

学二王技法要为己所用。我们不能沉迷于二王,进去了出不来。而更多人也不想出来,这有悖创作的原则与书法的发展规律。

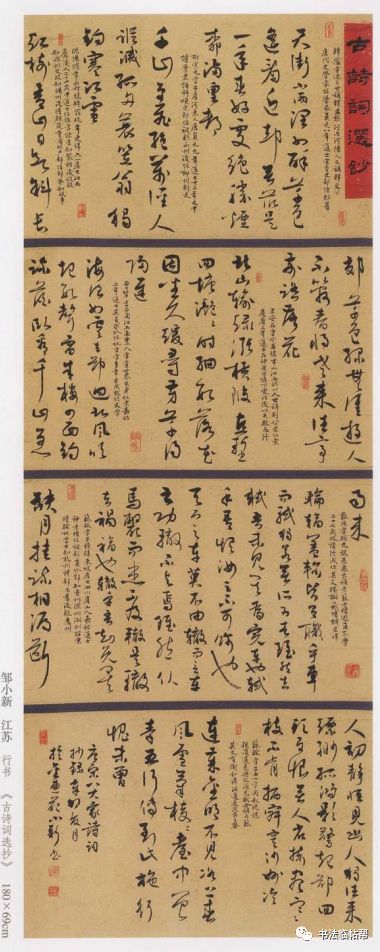

嵇小军:二王特指东晋王羲之、王献之父子。二王书风是中国书法史上以二王父子为核心形成的最大的书法风暴,它席卷了魏晋以来的绝大多数书家。

二王书风在当代仍具有很大的发展空间,从二王流派所呈现的多种不同风格,足以证明二王书风多元的可能。但若从整个书法史来看,二王书风其实是帖派的代表,也是一种书法审美的产物。

它纯熟的技法语言是学书者的理想选择。但并非唯一选择。对二王学习是必要的,但千万不要忽视二王以外更多的传统。

并非把二王的字写大就是二王。米芾是二王的继承者,他的形式多种多样,大字作品亦很多。王铎也是,他的字也写得很大。

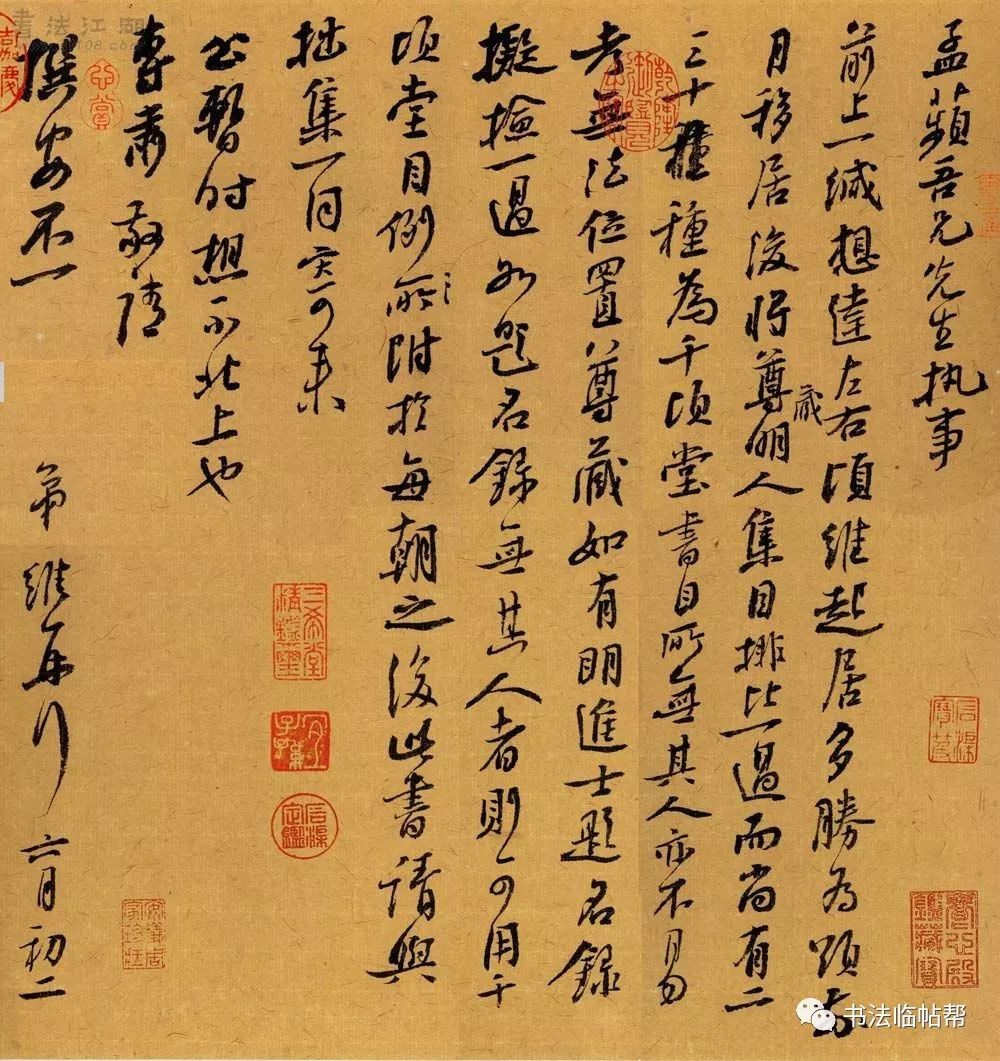

谈二王流派,不能不提到五代的杨凝式。杨留传的东西很少,但杨却是二王流派的重要枢纽。从作品上讲,孙过庭《书谱》也是很重要的一件。二王的俗化是从唐开始,至元赵孟頫还能有王的一些东西,至董其昌、文徵明、王铎的笔下修养已差得很远了。我想这可能是一代学一代,像复印一样,被印者已经不是最初的一代了。失掉的东西越来越多,表现出一种简单了、俗化了的“创新”。“各得一面”即是风格的问题。二王是一种审美趋向,但可以呈现出多种不同的书法风格,创者如是,习者亦如此。

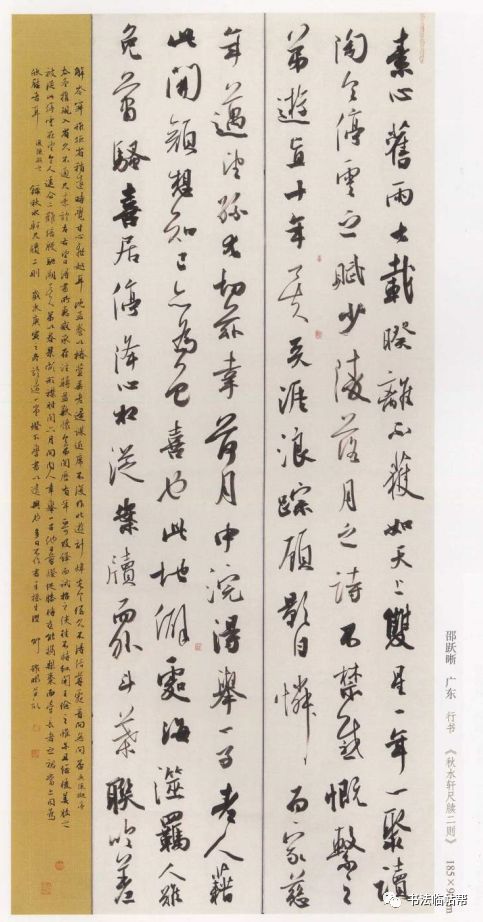

牛子:由二王书风自然会想到“魏晋风度”,魏晋风度其实是一种人格范式,基本上是门阀士族知识分子所崇尚、追求的人生理想和生活态度。它唱颂的是追求个人自由、高扬精神意志,魏晋风度是从艺者向往的一种理想精神追求,是那个时代艺术精神发展到高峰的一种精神折射。由此而言,二王书风不是一种样式,而是书法精神发展到一个高峰时期的标志,是学书法人所期望达到的一种理想境界。不完全体现于形式模式的逼似模拟(刻舟求剑般的寻求),而是在精神上不断去靠近这种理想中的书法境界,其主要出发点还是在人,是一种精神上的向往和靠近。试举例:一个格调低俗的人,他能仅仅通过掌握二王的书写技巧达到这种理想境界吗?我认为作为一个当代人,必然不能超越当代这个特定的社会气候和艺术环境,每个时代都有每个时代对二王书风的不同的解读,实质上是每个时代人们追求尽善尽美书法形式的一种假想目标,在个人的艺术追求和艺术实践过程中,使个人精神气质通过艺术形式这个载体具化为个人的书法风貌。黄庭坚诗云:“世人但学兰亭面,欲换凡骨无金丹。谁知洛阳杨风子,下笔便到乌丝栏。”杨风子表现的就是杨风子的理想中的魏晋风度,反映的是他个人的“魏晋风度”,他从欧颜出,却超出学王的庸俗之辈,从精神气质上更加逼近了二王书风。

我是一名书法专业教师,从书法追求上来说,我偏重于对传统的追随和研习。我的书法创作也离不开这个职业背景的特定要求。至于个人风格,我没有考虑过这个问题,我还在不断地通过研习传统,提高个人的艺术审美能力。我认为,生活中对美的领悟和艺术实践中对美的认识是统一的。艺术院校培养的不是艺术作品,而是艺术家,从这一点来看,成就人,比成就作品要重要得多,作品是人格精神的折射。所以书法的个人风格,首先是人的风格。

个人理想中的二王书风,因学书者认识的差异可以产生不同的解读,但任何解读都必须忠实于被解读者本身,歪曲的、错误的解读,最好不要借被解读者之名误导观众。不要借圣人之口说自己的话,否则有假传圣旨之嫌。书法观念可以是多元的,但二王书风不是多元的。比如刚才所言的魏晋风度,千秋而下,高谈阔论不绝,觥筹交错不止,风度却只能是魏晋的风度;同理,历代学王者众矣,但二王书风却只能是魏晋的二王书风。

必修课不必是基础课。对于初学书法的朋友,可以选择自己喜欢的碑帖作为入手范本,但要是想进一步深研,不能避开二王。正如研究中国文化不能避开孔子,研究历史不能避开司马迁……

单从书法艺术角度来看,我个人认为王献之的草书成就高于王羲之,在其父的基础上有发展。

从学习角度上来看,通过一两个范本区分出特点,不是科学的学习方法。古人云观千剑而后识器,理解二王,理解他们之间的共通之处,远比区分他们的特点难。我反对在学习之初首先进行形式特点分析,使学书者关注角度停留于局部的片面理解,会让更多宝贵的东西从眼前溜走。

小字和大字的书写方法是不同的,古人留传下来的大字作品很少,至于把二王书风演化为大字形式,可能更加困难。但我不否认二王可以写大的可能性,因为现代科技可以把二王尺牍临本放大到一面墙那么大或者更大,但如果通过书写以准确地表现出来,可能还要不断探索。书法形式无论大小,首先要体现美。我不谈追求书写过程中的情绪表现和形式效果。因为美的领悟是长期的,情性的表现是当时的,我们不能预测书写过程中艺术家该出现怎样的情绪和状态。所以形式表现,首先需要长期以来个人审美不断升华涵养,其次需要技术因素的支撑,在书写过程中,技术因素则成为主导因素。形式的选择,也应该选择适合个人艺术表现的形式。选择了适合个人书写的形式,才能体现最佳效果。盲目地追求作品展厅效果,淡化的只能是作品的艺术性。

米有节奏定式,学他比较容易出效果。容易出效果的东西,则也容易出弊病。现代社会节奏快,大部分人已经不习惯选择通过很长时间研习才能见效的学习手段,当今速成班很多,也是适应这一社会潮流。但是有一点大家还是共识的:米的艺术高度不如二王。我不反对学容易出效果的东西,这样或许能使得更多的人通过学习它对书法产生兴趣而进一步钻研,但我反对的是,不要认为学它能出效果就认为它是最好的东西。

我个人认为,二王一脉是书法的源头(二王以前的类书法形态是书法研习的素材),书法艺术从东汉末年逐渐自觉发展到这个时期形成了高峰,后世无论如何变化,都是在这个时期形成的游戏规则内进行的。所以,以二王为中心点,各朝各代的书法乃有了定位,所以“各得一面”说,就是明晰地表明了二王这个中心点的地位。

王义军:二王就其初始的含义无非是羲、献父子的合称,在历史的流传中,概念不断扩展,渐趋于混沌。就我个人眼里的二王,基本等同于东晋士族书家。二王书风的概念,相比之下还要宽泛一些,狭义上指东晋士族书家的新体行草书,稍广义上可以再包括后世追随羲献风格的书法,再广义,基本可以等同于“帖学”。二王历来被视为帖学“正宗”,但二王之前也有正宗,其后被二王取而代之。二王的意义,除了完善日后成为经典样式的新风格之外,更在于其汲取营养的虔诚和不拘陈法的创造精神。

我年前写了些作品,去年11月之后便处于停顿、休整状态。我是典型的“思而不学”式的人。最近还在调整,停的时间越长,发现的问题越多。今后,应该还是且行且住,我不会一直闷着头写。尤其要清醒于名利上无所不在的善意的“阴谋”。

其实我一直不太关心当代的书法状况。我知道有一些主义和书风在前些年流行和更替。我的作品在网上展示时,也有人说这预示着什么书风的崛起,厚爱有加,我却受之有愧,因为我对他说的那个书风没有概念。从历史上看,没有哪一个时代的书者比我们更“花心”,我们太容易把一种“书风”看厌,太热衷于找寻表面的新奇,以至于把妙手偶得的机缘偶合作为日常的寻求,而忘记了要对“必然的部分”进行锤炼。如果说二王在当下成就了一时的“书风”,她便也难免自毁其“经典”,成为一个流行和更替之物。所有的“风”都一样,卷进去的人既多且杂,毫无立场,只能使得她的没落速度加快,我以为这才是大悲哀。曾经热闹过的和正在热闹着的各种书风,都不应该消逝,艺术的立场是需要坚定的。只要能“中得心源”,就应该坚持和探索。我对多元持一种期待。

无意专攻者,只做了解便可。若有志于专攻,在二王之内不及其余,我不知道有没有可行性。及其余者,最好视野宽一点,不要只做近亲联姻。另外,时下学王字者,多只见其秀,不见其雄,是一大误读。颜真卿最得其雄,也是最得二王精神的集大成者。

献之在兄弟之中排行最小,难免多受偏爱。兄弟无不善书,独他成就最大,自我感觉好是理所当然的。“自称胜父” 在我看来反映出的是个性,和书法的高下并没有太大的关系。在二王身后,一直持续着对他们的优劣之争,但大多是出于个人喜好的强词夺理。历史上不会有那么多人具有看出他们高下的眼力。

这两个帖子(《丧乱》、《鸭头丸》)基本反映了大王“古肥”、小王“今瘦”的特点。总体来说,《丧乱》含蓄、雍容,极尽变化而不动声色;《鸭头丸》逸气纵横,方寸之间有人不能想见之奇趣。分而言之,点画:前者分明清朗,后者连绵苍润;笔势:前者委婉摇曳,后者激荡奔腾;结构:前者方而后者圆;意态:前者静而后者动。

二王书迹,字虽小却有雍容气象,从理论上说,对其“放大”是可行的。然而实施起来,必然牵涉到很多具体问题。这方面,明清书家做了一些探索,方法可以参考。但对明清立轴形态的照搬,我很反对。毕竟那只是二王“放大”的一种存在,也是一种“俗化”,并不很成功。我们应该有新的探索。

二王系统中,老米算是学得比较成功的,开张大方,时出诡异。米字本就属于王字体系。不同之处在于米字在点画上做到了大方、时出奇趣,偶尔也有不露痕迹之作,但始终没有达到通透和雍容。从整体风神来看,王字如老将用兵,千里之外,运筹帷幄。而老米在笔势雄强、沉着痛快之余,时见收拾战场的无力,常不得和谐。我以为,这已见境界之高下。老米在《海岳名言》中的质问—“龙跳天门、虎卧凤阙,是何等语?”也恰恰暴露出他认识上的缺陷。而正是这一缺陷,使得老米没有走到更高的高度,却赢得了“我们”广泛的追从。

二王一脉由晋到唐一直很清晰。东晋末年已呈“二王称英”之局面,此后宋、齐小王风行,梁、陈大王复兴。从羊欣、薄绍之、王僧虔一门到智永,主流书风全然二王格局。至于唐代,欧阳询出于梁陈时风,虞世南学于智永,褚遂良继之。陆柬之学于乃舅虞世南,传其子陆彦远,彦远传张旭,张旭传颜真卿、徐浩、邬彤等,怀素师邬彤,又问学于颜……此后王字继承者虽代不乏人,但脉络承传已不再清晰,只靠各自的慧眼和机缘了。“各得一面”是传统理论的一种阐述方式,这一方式更多的是基于尊古、尊先的道德问题。其实学者得被学者之一面是必然,并不必要,也永远不可能得其“全面”。我个人关心的不是得多少面,而是进入了多深的面(层次),风神的深度和高度要比一个花脸耐看得多。

所以

当代的“二王”,

是不是“伪二王”,

你怎么看?