第八届青海省文学艺术奖

---书法类获奖者

胡晋峰

胡晋峰,1974生于青海。中国书法家协会会员、青海省书法家协会理事、西宁市书法家协会副主席、西宁印社副社长、青海陶印社社长、青海师范大学美术学院教师。

1991年师从海石先生学习书法篆刻;2006年考入中国美术学院书法系,师从祝遂之、王冬龄、张如元、陈大中、白砥、沈浩、沈乐平诸先生;2010年复入中国美术学院攻读书法理论与实践方向硕士研究生,师从祝遂之、沈浩先生。2016年考入陕西师范大学美术系,攻读艺术文化史方向博士研究生,导师高明先生。

2013年全国第七届篆刻艺术展获奖;

2019年全国第八届篆刻艺术展入展;

2019年全国第十二届书法篆刻展入展;

2019年获第八届青海省文学艺术奖。

创作感言

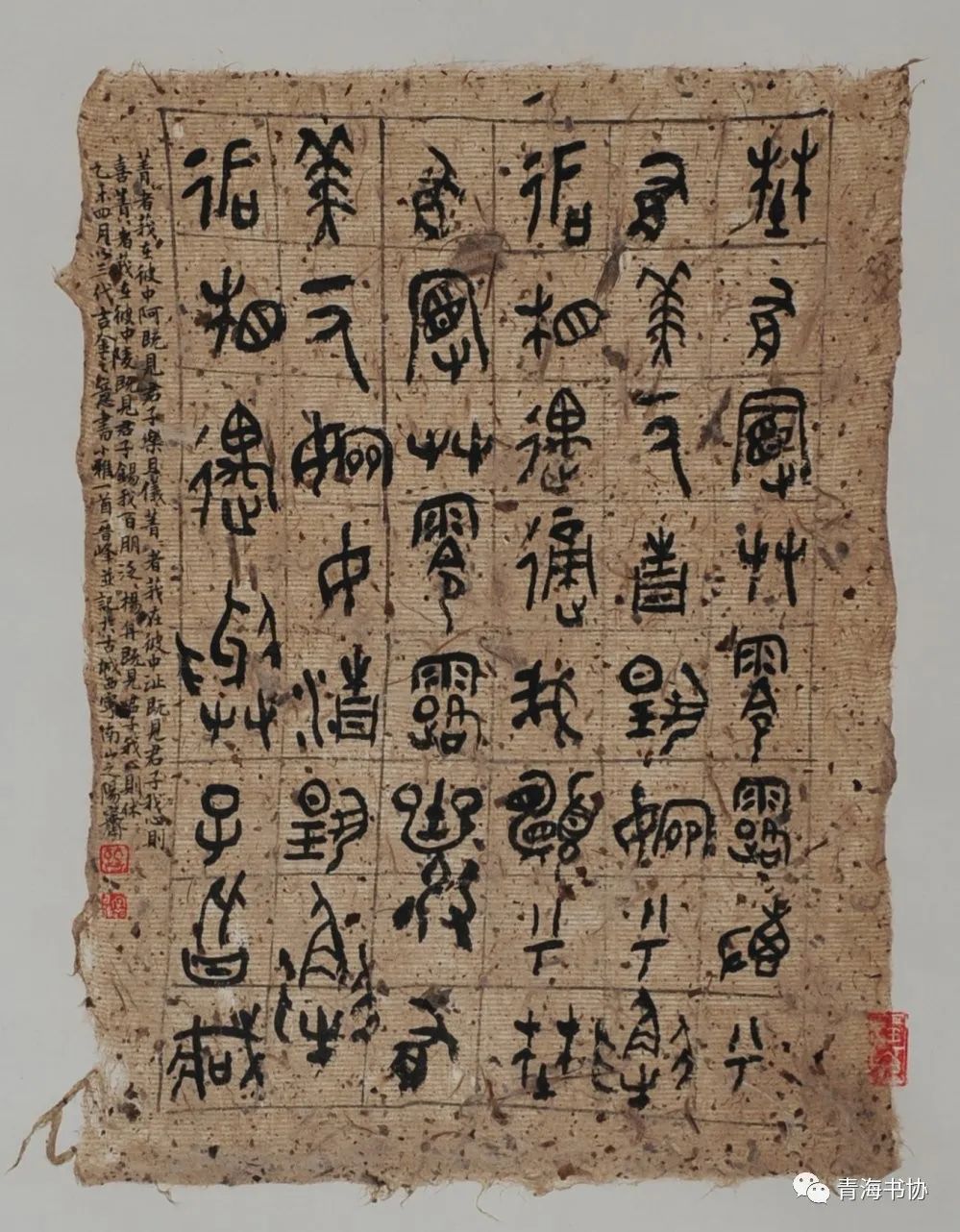

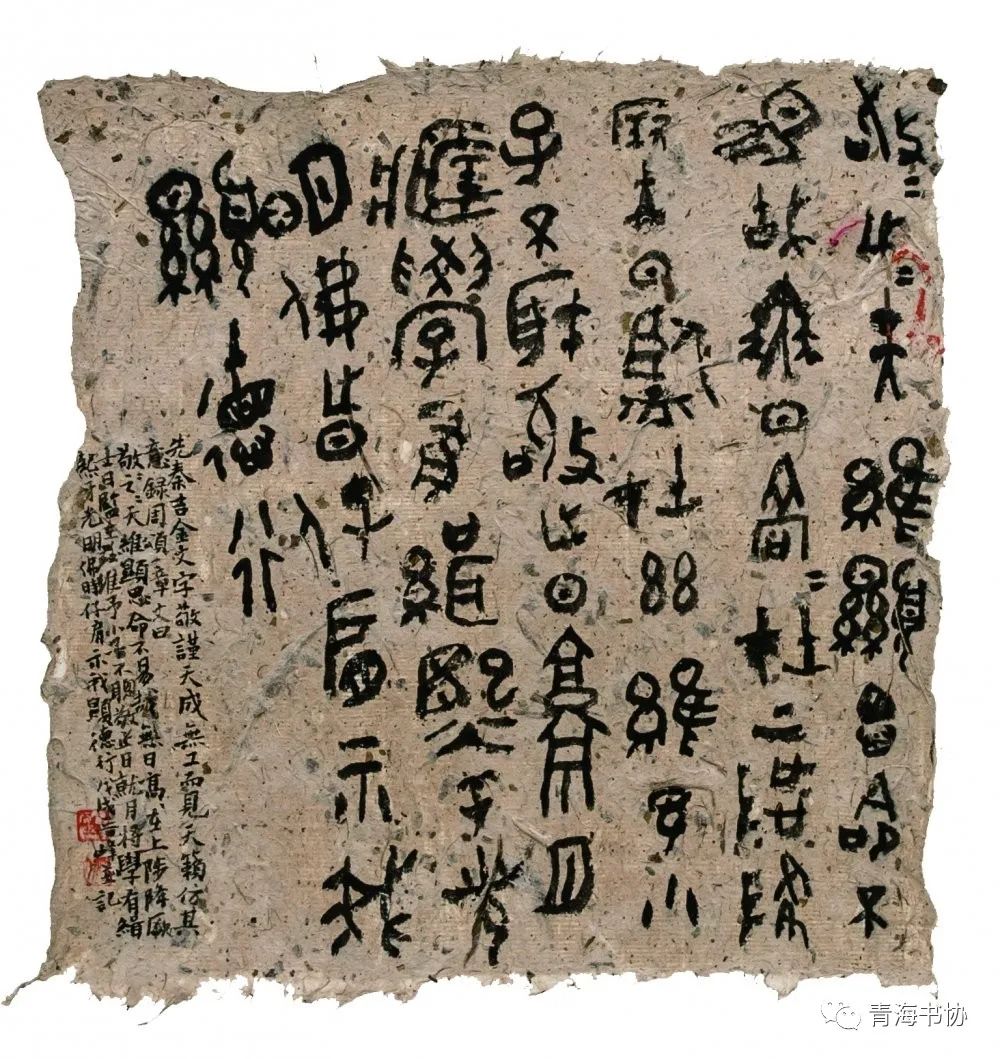

先秦文字是书法的重要组成部分,经典纷呈,虽地域不同却又同源而异流,风格多样却又相互联系。为当下的书法学习和创作提供了取之不尽的源泉。目前,我以先秦文字的学习和创作为重点。追求质朴自然之趣,以期对这一时期的文字有更深刻的认识和感受。

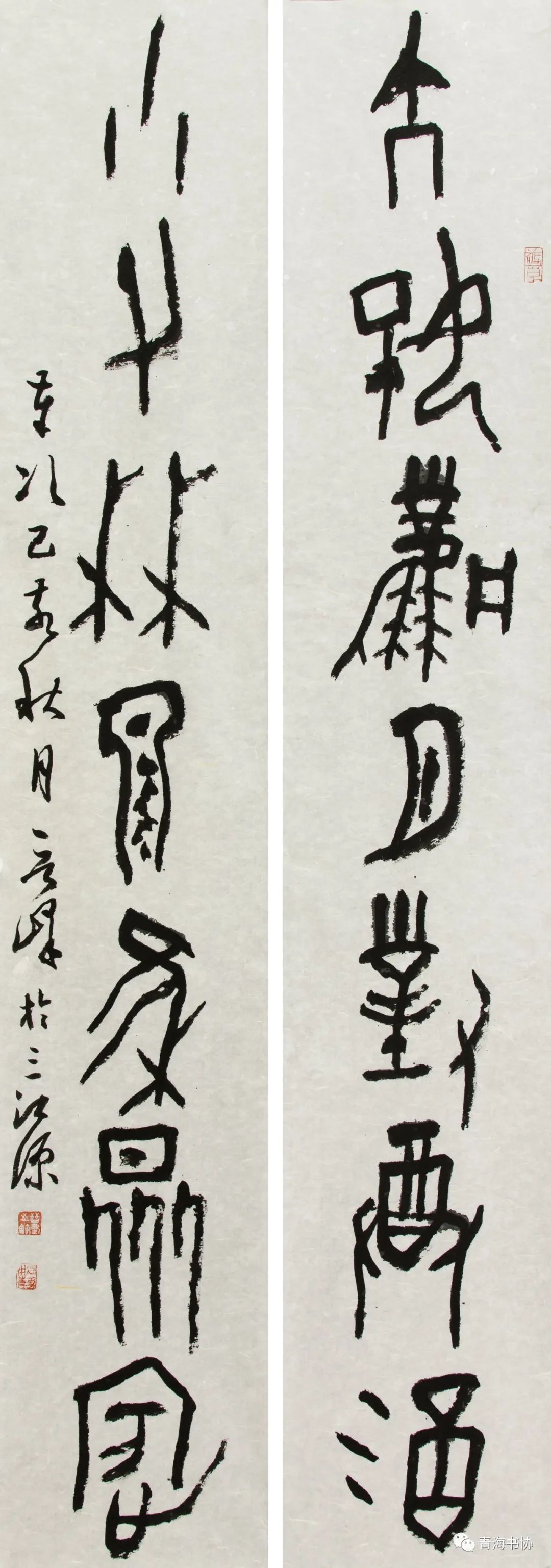

字法是先秦文字创作的重中之重,一字错则全篇皆谬。一些后起字在现有的资料当中找不到依据,所以很多创作内容因文字不能做到准确无误而最终放弃。我的这幅创作字法取法甲骨。为了增强对比,个别字如“大”字运用了肥笔。甲骨文因为契刻的原因,放大后容易显得单薄,所以在线条参考了西周钟鼎文朴厚苍辣的质感。先秦文字在追求秩序感的同时注重单字体量与体势的表达,因字生势,天籁自现,结体变化丰富。所谓“不齐之齐”,与小篆的处理方法与略有不同。在创作中我强调了“好、风、林、大、月、小、有”等字的体势和体量感。增强了作品章法的节奏变化。

在我的书法篆刻学习和创作过程当中,还存在很多问题,有待于在今后的学习和创作中继续积淀,久久为功突破认识的局限,希望能创作出更多更好符合时代精神的书法篆刻作品。

请 作品欣赏

胡晋峰

作为晚明清初重要的革新派书家,王铎在过去的研究中备受关注,如沙孟海先生在《近三百年来的书学》一文中就评价其云:“一生吃着二王帖,天分又高,功夫又深,结果居然能够得其正传,矫正赵孟頫、董其昌的末流之失,在于明季,可说是书学界的‘中兴之主’了。”沙先生之说,可谓至论。王铎出生于社会、经济、政治及哲学等各个方面均发生着巨变的晚明时代,其纵横飘忽、跌宕起伏书风的出现,实与所处时代之氛围密不可分。在文学艺术领域,晚明社会最重要的一个特征便是尚“奇”,而且对“奇”的争相追逐发生在晚明社会的方方面面,这也加速了王铎等革新派书家的出现。同时,古代经典的权威性在晚明进一步式微,古代经典范本无论在内容还是形式上均得到进一步瓦解,在书法领域的重要表现,即是书法家对“临”这一观念的宽泛化理解,如在书法作品中随意割裂取舍内容、拼凑窜改书学经典等等,这滋养了晚明书法家挑战古人、创造个人风格的能力。而作为晚明知识精英的王铎,其好古炫博的心理也体现在其书法的创作中,如作品中“奇”字的使用,当然,并不仅仅是王铎热衷此道,黄道周、倪元璐等人亦时常参与之,此可视为是晚明书法中所出现的一道奇异风景。可见,王铎书法风格的形成与其所处的动荡时代密切相关,他那粗头乱服的运笔及跌宕连绵的章法,即是其反潮流奇崛思想的展现,又是晚明尚“奇”文艺美学的重要缩影。

王铎显然是一位热衷临古的书家,其流传至今的三百余件临作便是最好的例证,几乎遍临古代名家,但唐代狂草书风的代表张旭、怀素却是其不喜的对象,甚至贬称怀素书法为“野道”。王铎的这一评论颇让人疑惑,其对怀素书法的不满到底出于何种原因?本文即在相关文献的基础上,借助王铎在作品中所留下的题识文字,试图对王铎眼中的怀素及其书法,作一分析和讨论。

一、董其昌与晚明书坛中的“怀素”

在王铎出生之时,董其昌早已成为当时艺坛的执牛耳者,其亦是怀素书法在晚明最为重要的推崇者。事实上,以《自叙帖》为代表的怀素狂草书法体系,一直都受到明代书法家的重视,明代早中期均有不少书法家将此视为获得笔法的重要范本,如宋广、文徵明、文彭等人均曾临摹过《自叙帖》,且当世有不少的文人、书法家均曾获见《自叙帖》,并为怀素之书艺所折服。即使没有条件观赏怀素真迹的书家,也可以通过刻帖这一图像资源,对怀素作品进行鉴赏。明人所汇刻的刻帖,如《东书堂集古法帖》、《宝贤堂集古法帖》、《懋勤殿法帖》、《玉烟堂帖》等,均收录了不少的怀素作品,加上宋代刻帖《淳化阁帖》、《绛帖》等所收录的怀素作品,晚明时存在数种面貌不同的怀素作品广泛流传于文人中间。明代中期文徵明家族所刊刻的水镜堂本《自叙帖》,强化了当时书法家对怀素书法的认识,亦使得《自叙帖》成为晚明书法家认识怀素书法的重要文本。

至晚明,董其昌对《自叙帖》进行了孜孜不倦地临习,在书法实践上,其将怀素视为唐代狂草书风的代表,并亦步亦趋之,如现存的《癸卯临杂书册·怀素自叙帖》、《节临怀素自叙帖卷》、《行草书卷》等等,均可视为董氏上溯怀素风格的重要例证。而且,董其昌还有一路颇具创造力的临摹之作,如在《临张旭郎官壁石记》卷后,其云:“张长史《郎官石记》、怀素《自叙》鲁公赠言‘楷法精详,特为真正者也’。又有草书一帖,并临之。董其昌。”张旭《郎官壁石记》原作为楷书,似早已众所周知,但此处董氏却将其临为一件草书作品。同样的例证是现存于何创时基金会的《甲戌年临怀素自叙帖》一作,此作仅借鉴了《自叙帖》的内容,在章法构成上却全出于董氏自运。朱惠良将董其昌此类作品称为“臆造性的临书”,当然这属于另一范畴的讨论,但无论何种方式的临摹,董其昌对怀素之作有过大量临摹确是事实。在董其昌书学体系的建构中,怀素亦是其书史建构中的重要一环。检索《画禅室随笔》中所记录的文献,董其昌在其书学的早期即曾获观《自叙帖》:

怀素《自叙帖》真迹,嘉兴项氏以六百金购之朱锦衣家。朱得之内府,盖严分宜物没入大内,后给侯伯为月俸,朱太尉希孝旋收之。其初,吴郡陵完所藏也。文待诏曾摹刻《停云馆》行于世。余二十年前在檇李获见真本。年来亦屡得怀素它草书鉴赏之,唯此为最。本朝学素书者,鲜得宗趣。徐武功、祝京兆、张南安、莫方伯各有所入。丰考功亦得一斑,然狂怪怒张,失其本矣。余谓张旭之有怀素,犹董源之有巨然,衣钵相承,无复余恨,皆以平淡天真为旨。人目之为狂,乃不狂也。久不作草,今日临文氏石本,因识之。

而且,董氏所临摹的本子正是文徵明家族所刊刻的石本。不仅如此,董氏亦对怀素书法有着基本的审美认知,并提出丰坊等人所模拟之怀素书法“狂怪怒张”,“失其本矣”。在另两则材料中,其亦表达出对“狂怪怒张”者的反感:

余素临怀素《自叙帖》,皆以大令笔意求之,时有似者。近来解大绅、丰考功狂怪怒张,绝去此血脉,遂累及素师。所谓从旁门入者,不是家珍,见过于师,方堪传授也。

藏真书,余所见有《枯笋帖》、《食鱼帖》、《天姥吟冬热帖》,皆真迹,以淡古为宗。徒求之豪宕奇怪者,皆不具鲁男子见者也。颜平原云:张长史虽天姿超逸,妙绝古今,而楷法精详,特为真正。吁,此素师之衣钵。学书者,请以一瓣香供养之。

在上述文献中,董其昌认为怀素的书法乃以“淡古”为宗,那些“狂怪怒张”者并不能得怀素书法之本质。而且,董其昌将怀素之笔法上溯至王献之,显然,在他心目中,怀素乃是二王之嫡传。在董其昌对怀素书法的品评中,其认为以二王为代表的东晋书风之重要特征为“古淡”,在其《题王珣真迹》中就说:“余谓二王迹,世扰有存者。惟王、谢诸贤笔,尤为希靓。亦如子敬之于逸少耳。此王殉书,潇洒古淡,东晋风流宛然在眼。”《书黄庭经后》亦云:“小字难于宽展而有余,又以萧散古淡为贵”,可见“古淡”是衡量二王一路书法的重要标准,而怀素书法正是以“淡古”为宗,显系二王嫡派。在一则材料中,董其昌甚至直接指出:

黄长睿云:米芾见阁帖书稍纵者,辄命之旭。旭、素故自二王得笔,一家眷属也。

怀素还被董其昌比拟为其“南宗”山水画谱系中巨然式的人物:

素师书本画法,类僧巨然,巨然为北苑流亚,素师则张长史后一人也。高闲而下,益趋俗怪,不复存山阴规度矣。

余谓张旭之有怀素,犹董源之有巨然。衣钵相承,无复余恨,皆以平淡天真为旨,人目之为狂,乃不狂也。

在董其昌对山水画史的建构中,以董源、巨然为代表的平淡天真的画风是其所建构的“南宗”的重要一环,而在其对书法史的建构中,张旭、怀素与二王是“衣钵相承”,且与绘画中的董、巨一样,均以“平淡天真”“古淡”为旨。

显然,董其昌在书法上非常推崇怀素,且董其昌对书法的品评使得当时书坛重新建立起对怀素书法的认识,并在审美趣味上建立其怀素与二王书法之间的眷属关系。而随着《自叙帖》的在晚明被反复刊刻、流传,这加剧了怀素书法在书法家之间的流通与传播,怀素的书法最终成为当时众多书家所临摹的对象。怀素在晚明书坛声誉日隆,开始出现了不少与其有关的作品,如《戏鸿堂帖》中所收录的《客舍帖》、《冬熟帖》、《醉僧七绝》等诸帖均托于怀素名下;同时,晚明所流行的书画著录书中开始频繁出现怀素的作品,如汪砢玉《珊瑚网》、郁逢庆《书画题跋记》、李日华《六研斋笔记》中均记录有怀素之作,且一些鉴藏家还对怀素其人或书法作出了批评,记录了他们眼中的怀素形象。可以说,在明代末期,以董其昌为代表的书法家对怀素书法的推崇,进一步强化了当时书画界和鉴藏界对怀素及其书法的认识,并借助书画题跋等图像资料及书画著录等文本材料,塑造出了一位符合晚明士人想象的怀素形象。

二、王铎对怀素书法的临仿及评价

作为比董其昌稍晚的革新派书家,王铎在书学思想上亦以二王为宗,其在临摹之作中时常标举“临吾家逸少帖”“临吾家献之帖”,其还曾云:“余书独宗羲献,即唐宋诸家皆发源羲献,人不自察耳。”其在书法取法上“独宗羲献”,或可视为是其强调书法正脉的重要语辞。事实上,王铎不仅大量临摹二王之作,书法史上许多重要书法家均是其取法的对象,如钟繇、张芝、王羲之、王献之、李邕、颜真卿、柳公权、米芾等等,真可谓广为攫取,博采众长。但对于唐代狂草书家张旭、怀素,王铎不仅临摹地较少,且曾明确表达过批评之语,这让后世论者颇为疑惑。因为在当世,早已有论者指出王铎之书风与怀素、张旭等人书法风之间的联系,王铎对此评价不仅颇为不满,且连连感慨道“不服,不服”。那么文献、题跋中王铎是如何评价怀素书法的?

在《琼蕊庐帖》收录的王铎所临的《唐僧怀素书》后,其跋云:“怀素独此帖可观,他书野道也,不愿临,不欲观矣。”此帖为王铎所临摹的《淳化阁帖》所录的怀素《藏真帖》《律公帖》,显然王铎肯定了《藏真帖》《律公帖》的价值,但却否定了怀素其他的书法,并斥责为“野道”。1637年,王铎在临摹一件张芝草书卷后题云:“余临摹张芝,或曰是怀素也,诚齐人知管仲、晏子也。丁丑春,万事纷扰,戏临一过。”王铎在此处则嘲笑了那些见识短浅的人,将其所临张芝之作误识为怀素,正可见出其对怀素书法的不满。

1640年,王铎在其所作的草书《千字文》卷后,题云:

庚辰五月,用義、献大草,张芝、张旭、柳、虞诸家意,会为一轴,为得一老亲家书于燕之东斋。恐观者谓为怀素笔魔,予实不任受。

同年十二月,王锋在草书《唐诗八首诗卷》末写道;

吾用伯英、柳公权、虞世南数家大草法合为一体。若谓此为怀素,则不敢受也。素野道,失二王家法耳。

1646年三月,王铎作草书《杜甫诗卷》,卷末题识:

丙戌三月初五,夜二更,带酒微醺不能醉,书于北都琅华馆,用张芝、柳、虞草法拓而为大,非怀素恶札一路,观者谛辨之,勿忽。

1646年三月十五日,王铎作草书《唐人诗卷》,卷末有题识:

吾书学之四十年,颇有所从来,必有深于爱吾书者。不知者则谓为高闲、张旭、怀素野道,吾不服!不服!不服!

1646年五月,王铎在《唐人诗卷》后以小楷书题:

书未宗晋,终入野道,怀素、高闲、游酢高宗一派。必又参之篆籀、隶法,正其讹画,乃可议也。慎之慎之。丙戌五月观宋拓《淳化》,王铎又学半日,书廿箑。

1647年三月,王铎草书《杜诗卷》:

吾学献之、伯英、诚悬。恐人误以为怀素恶道,则受其谣诼矣。丁亥三月廿七日。

1647年,《宋拓释怀素法帖》题跋:

怀素独《藏真》《律公》《贫道帖》,书家龙象也。《淳化》所载亦不能及,若《自叙》《圣母》皆入魔气,《自叙》更恶,裂矩毁绳,不足观也……

在王铎上述的题识中,其明确指出书法何为“野道”——“书未宗晋,终入野道”,而怀素等人正是“未宗晋”的代表。在对怀素书法的认识上,王铎与董其昌之间出现了明显的额分歧,董其昌认为怀素“古淡”“平淡天真”的书风乃二王之嫡传,但王铎却将其斥为“笔魔”“野道”,更不可能接续二王衣钵。事实上,王铎与董其昌之间不仅见过面,还曾有过信札往来讨论书法,王铎显然应该获闻董其昌对怀素的态度,也有可能见过董其昌以怀素笔法所进行的临作或创作,因此,上述近十条材料,足可证明王铎对怀素的抨击并非出于偶然的感慨,而是一种有意识的策略或存在个人的目的。但王铎对怀素的责难,又非全盘式否定,而是有所选择,如上文引文所示,王铎肯定了怀素《藏真》《律公》《贫道帖》诸帖的艺术价值,并称赞为“书家龙象”,但却严厉苛责了《圣母帖》与《自叙帖》,甚至将《自叙帖》视为“裂矩毁绳”,大坏规矩。

《自叙帖》真迹及刻本在晚明的流传,王铎对此不会陌生,因此他对《自叙帖》的否定并不仅仅出于个人的感性认知,他很可能仔细思考过怀素的书法风格。除了王铎既已指出的怀素未宗晋外,在书写风格上,怀素书法亦不符合王铎在书法风格上的追求,至于其中具体之原因,下文将细分析之。

三、王铎“怀素野道”观原因试析

王铎贬斥怀素《自叙帖》类的书法,并贬称其为“野道”,仔细思考其中之原因,可能是多方面。其中,王铎在与友人的闲聊中曾指出所有学怀素不佳者的都是怀素的罪人:

吾乡王尚书觉斯,书法中龙象也。尝谓我曰:“彼怀素恶道也,不可学。”应之曰:“怀素非恶也,乃学者恶之耳。古今甚大,书法如林,怀素能以—钵传,岂意能流毒至此?”尚书曰:“是也,但学怀素无佳者,皆怀素罪人也。”

上文业已指出,王铎对怀素书法的批评,并非全盘否定,而是否定了《自叙帖》之类风格的作品。而《自叙帖》在晚明,经过董其昌的推崇之后,大量书法家以怀素《自叙帖》为宗,形成了以董其昌为代表的妍美、流媚的狂草书风。当然,晚明所流传的怀素之作不仅有《自叙帖》,还有《藏真帖》《律公帖》等王铎颇为推崇的法帖,但遗憾的是,学习此类风格的书家较少。王铎曾说:“近观学书者,动效时流。古难今易,古深奥奇变,今嫩弱俗稚,易学故也。”当世所学怀素书法者,正是王铎眼中的“嫩弱俗稚”风格的代表:书法线条单薄缠绕,点画少提按与转换,全篇单调而乏味。在王铎的论述中,可以见出王铎对书写中“转”的强调,在一件《书画卷》中,王铎就指出:“能转则不落野道矣。学书三十年,手画心摹,海内必有知我者耳。”“能转则不落野道”,王铎此作所指的“转”,实际上就是书写中笔法的转换,同时又可视为是通篇章法中的起承转合。此外,王铎亦强调具体书写中笔法的“顿挫”,其在《草书临帖轴》中写道:

梅公前十余日,骑款段相访,命仆作书。今仆书不入晋室,何敢言室之窥欤?书赎往来,未得追琢顿挫,不意其装潢之,为之腼然。

可见,“顿挫”是王铎衡量晋人书法的重要标准,但怀素《自叙帖》中顺滑流畅的线条,显然与“顿挫”南辕北辙,此显然是其不喜《自叙帖》的重要原因。如果再对王铎之书学理念加以分析,便可发现王铎所痛斥的并非仅仅是《自叙帖》本身,而是反对这种流滑轻浮的书风:

淡远润滋,沉着逸宕,画之逸气取胜,冲然不用雕刻,殆庶于理矣?不得此意,浓稠与枯弱无异,其浑成穆穆之味丧矣?

松江一派,似宋元诗文,单薄嫩弱狭小,不能博大深厚。学易舍古学今,往往堕尖纤一路。

“浓稠”与“枯弱”均是王铎所反对的作风,而面对松江一派的“尖纤”风格,王铎认为其不能博大深厚,进而缺乏“浑成穆穆之味”,这样的书法当然不是其所追求的目标。在王铎所流传至今的作品中,大幅巨轴行草几乎成为他所创作的主体,但此时王铎须与传统的书写作一分割,以董其昌为代表的传统书家并无作大字的经验,即使偶作大字亦以“小字之法”为之。但王铎对作大字却有着自己的看法,其云:“草书由篆,大草必如危峰之石,侧悬矗插,变势奇突,与小草异”,而对大字书写的思考,就迫使王铎对作品中“势”的关注,即是笔势又是章法之势。《拟山园选集》卷八十二《文丹》中所收录的两句话,又可视作时王铎对书法中“势”的重要认识:

文要一气吹去,欲飞舞捉笔不住,何也?有生气故也。无生气即雕绘,满眼木刻泥塑,着金碧加珠玑。呼之不应,扣之不雳,何用?

文不宕则痴板,既宕又须按部就班,引绳批根,纵笔态于规矩之外,操枢纽于规矩之内,如放风鸯,纵之在空而扼之在手。

王铎虽未言作“书”,但借用其作“文”的态度来比拟书法,亦十分恰当。从上述引文中可见出王铎对作“文”有两个重要观点,其一是“有生气”,其二是对“宕”的要求,具体做法便是“纵笔态于规矩之外,操枢纽于规矩之内”。将此借用至书法品评中,即可视作是王铎对“势”的关注。此处所指的“势”,正可视作是王铎对笔势以及全章的整体取势、节奏的高度关切,而王铎对怀素书法的批评亦正是因为其书法不符合巨轴行草书的书写,如王铎对《淳化阁帖》的临摹中,其喜临那些笔意连绵,字形参差错落,章法上连带较多,运笔幅度较大的作品,而对于《十七帖》一路的草书却较少临摹,从所临法帖的选择上即可发现王铎在审美上的偏好,或者说其欲借鉴的书法风格。

除此之外,时人对王铎书法的评价亦让他颇为烦感。如上述所引用的文献中,即显示有人将王铎临摹张芝的作品误认为其取法怀素,这些人被王铎嘲弄为见识短浅者。而且,王铎履次在题跋中提到自己“拓而为大”,所用的乃是“张芝、柳、虞草法”,并提醒那些鉴赏他作品的人,一定要好好分辨。王铎首先是不喜怀素《自叙帖》类书风的,但时人对其的误评,使其产生一种逆反心理,进而更加排斥怀素的书法。

实际上,王铎类似的判断带有强烈的个人主观性。第一,晚明书法主要有以董其昌为代表的含蓄蕴藉一路的古典书风,此类书风多以用笔流畅恣意取胜,而此类草书之法多以怀素为宗,如董其昌的《行草书》显然多取怀素《自叙帖》之面目。在王铎看来,此类书风单薄靡弱,亦“堕尖纤一路”,此可视为是作为革新派书风代表的王铎与前辈董其昌之间的重要分歧。第二,王铎书法中对“顿挫”笔法的强调。在对怀素“野道”的批评中,王铎尤其贬低怀素《自叙帖》,推崇《藏真帖》,比较怀素《自叙帖》与《藏真帖》,显然二者在字形、用笔上存在较大差异,《自叙帖》字形圆融,《藏真帖》则方圆兼施;用笔上,《自叙帖》笔试连绵,恣意驰骋,《藏真帖》沉郁顿挫,凝重迟涩,王铎在审美上显然偏向后者。而比较王铎对《藏真帖》的临摹之作,用笔顿挫沉郁,结体偏向方整,折笔较多,可见作为书写中重要视觉显现的“顿挫”在王铎书法主张的重要性。第三,从王铎的临书及对怀素“野道”的评价中,可见出王铎实际上对怀素为代表的狂草书风有过深入思考,但其认为自己的行草书风与“不入晋法”的唐人书风有着本质区别,无论在用笔、结体还是整体的气韵上,当然王铎的说法是就晚明书坛的状况所发,实则是一种为个人革新书风辩护的说辞。

总之,王铎对怀素及其《自叙帖》的批评,实际上是为自己所处的革新立场辩护。同时,亦是其对晚明尖刻靡弱书风的一种疏离与反动。在这一过程中,王铎通过宗法二王、张芝及米芾书法中,领悟到作巨轴行草的基本方法与审美意趣,此路书风亦与董其昌时代所流行的典雅蕴藉书风背道而驰。因此,王铎对怀素的非难,不能简单理解为是其对怀素书法的排斥,在某种程度上是为其所创立的新书风制造舆论导向,藉此建构其个人在书法史中的重要地位。