居静治动,待莲花灿然

吕全斌:1977年生于山西吕梁,中国致公党员、中国书法家协会会员、陕西省青年书法家协会理事、陕西省书法家协会会员、西安市书法家协会展览委员会副主任、陕西省黄楼书画会理事、长安书学院副院长。

作品入展及获奖:

第三届中国西部书法篆刻展(中国书协)

全国第三届青年书法篆刻展(中国书协)

全国第二届册页展(中国书协)

庆祝建党90周年“信德杯”全国书法篆刻展(中国书协)

首届“钟繇奖”全国书法篆刻展(中国书协)

首届“西狭颂”杯全国书法篆刻展(中国书协)

首届中华“妈祖杯”全国书法篆刻展(中国书协)

“孔子艺术奖”全国书法篆刻作品展(中国书协)

第三届“四堂杯”全国书法大展(中国书协)

第四届中国西部书法篆刻展(中国书协)

“朝圣敦煌”全国书法大展(中国书协)

首届“长江杯”全国书法展(中国书协)

陕西省青年书法家优秀作品展优秀奖

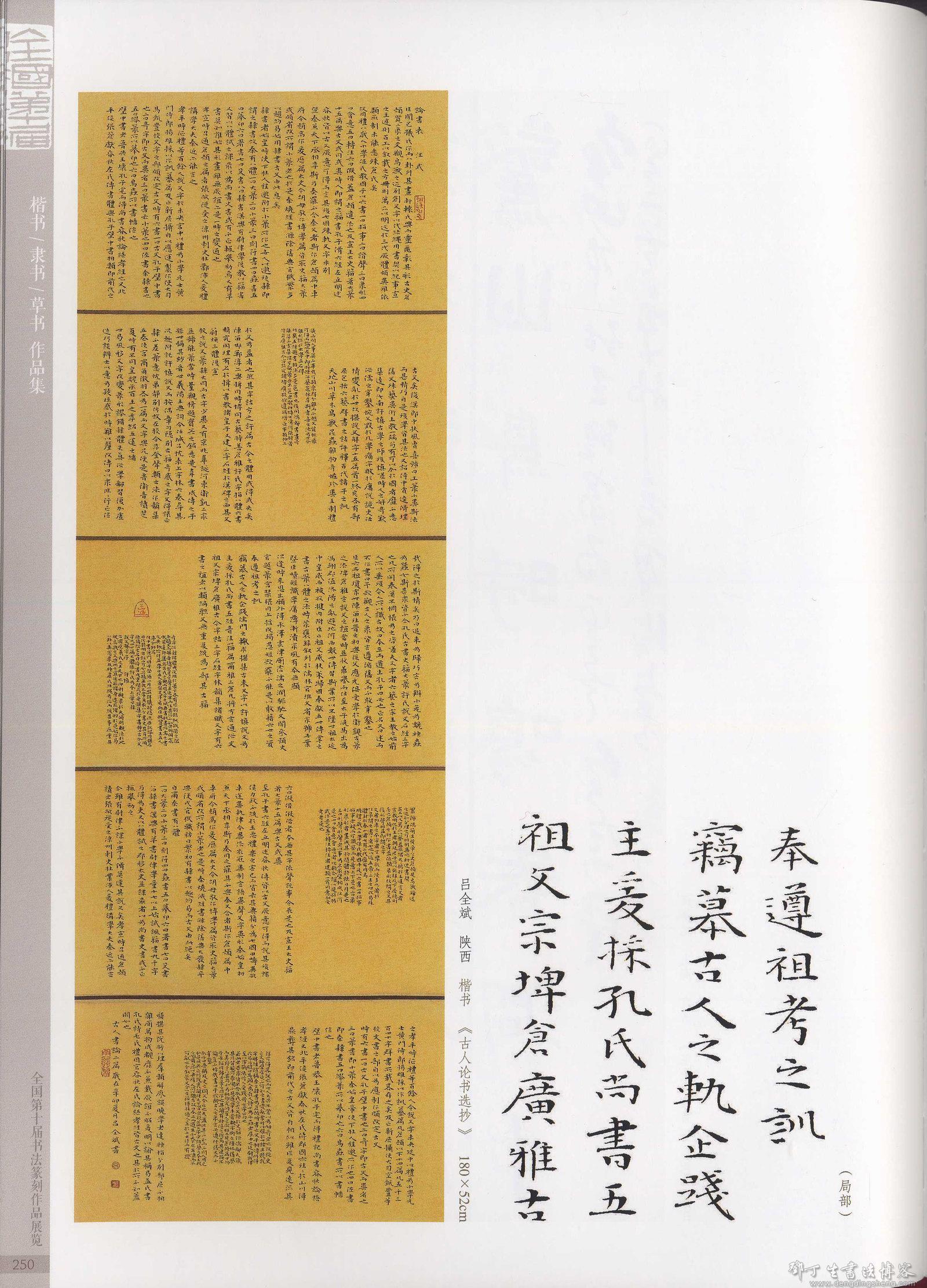

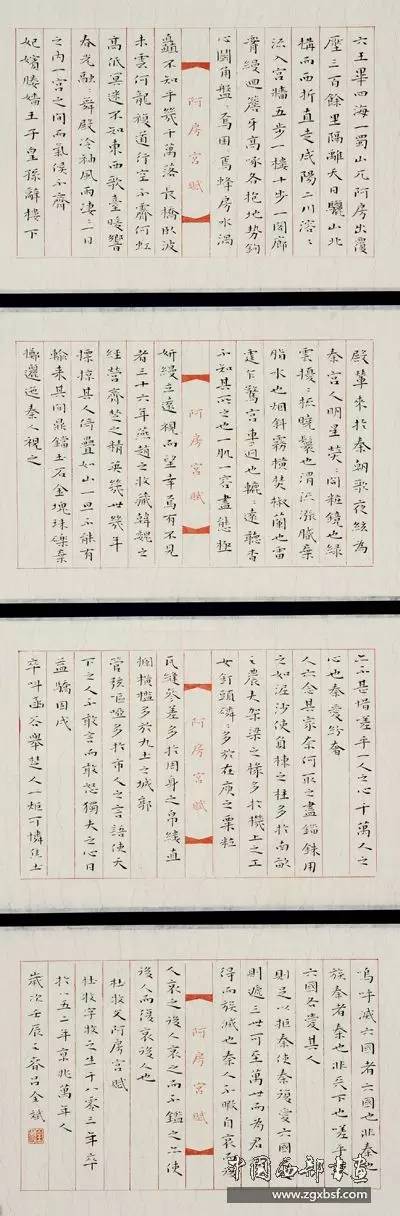

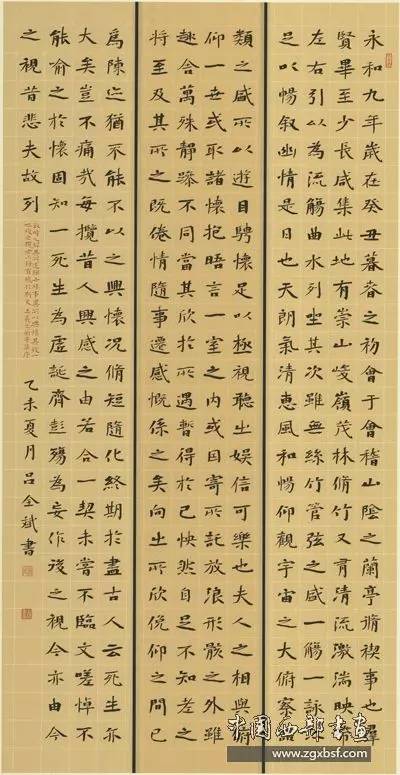

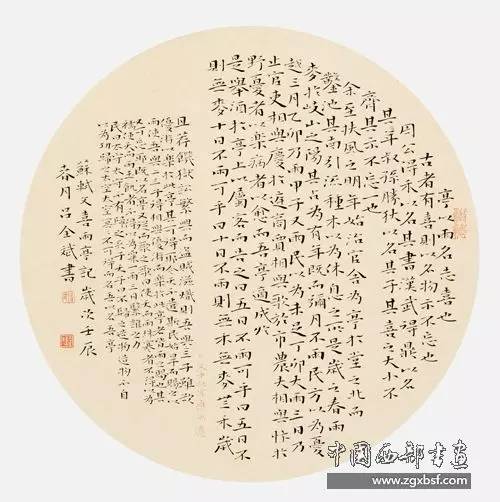

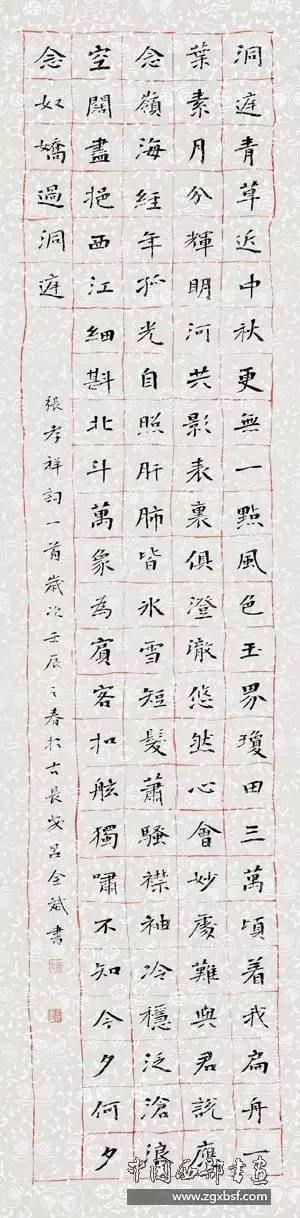

吕全斌十届国展书法作品

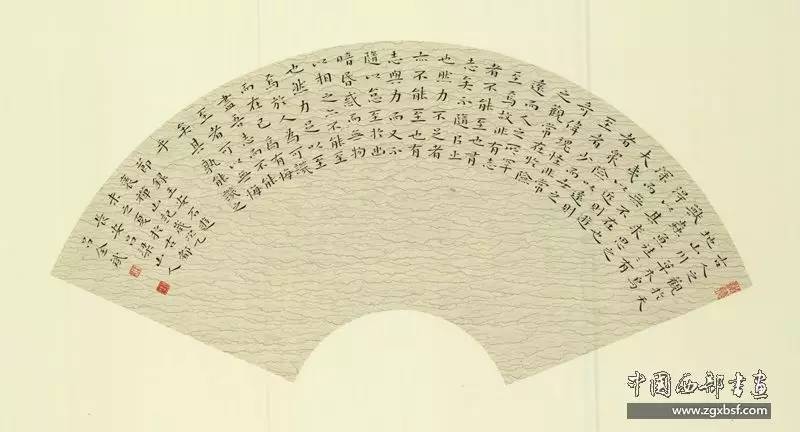

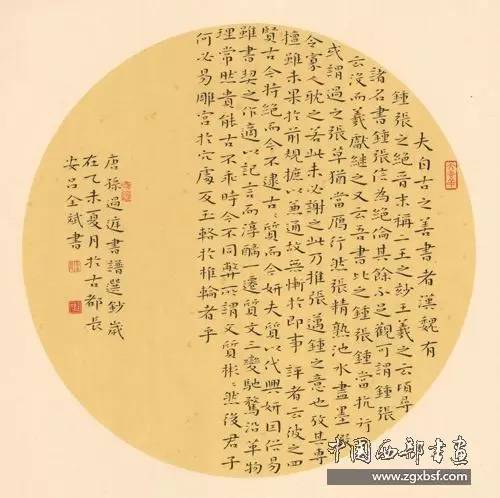

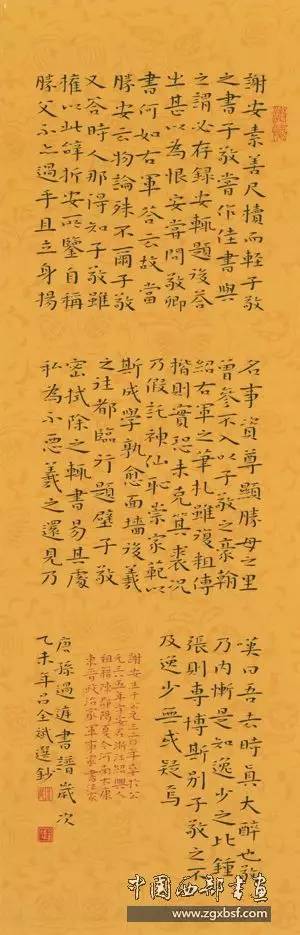

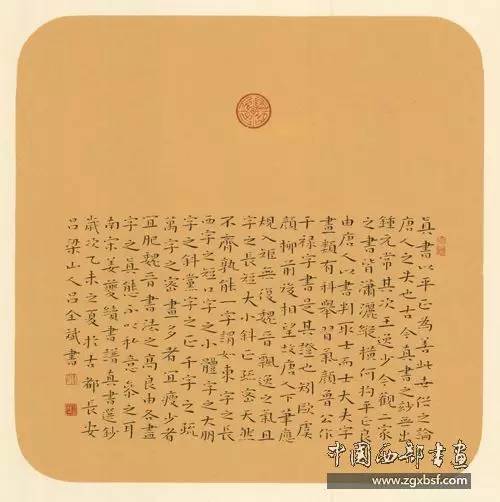

001、吕全斌作品欣赏(作品全貌)

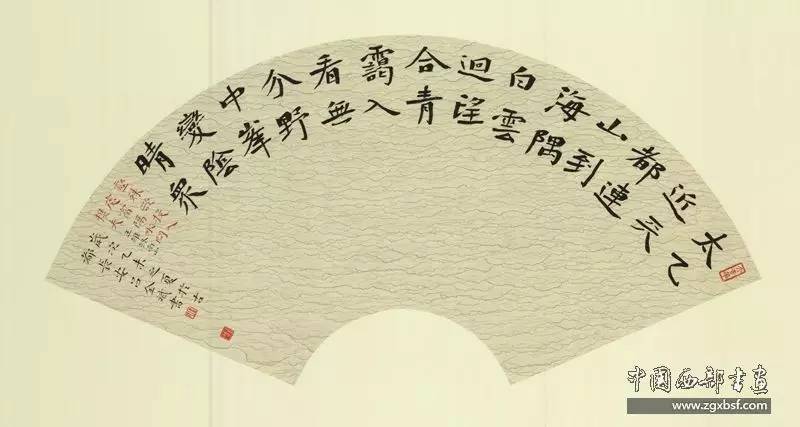

002、吕全斌作品欣赏(作品局部)

雅人深致疏星丽天

——吕全斌书法赏析

李 彬

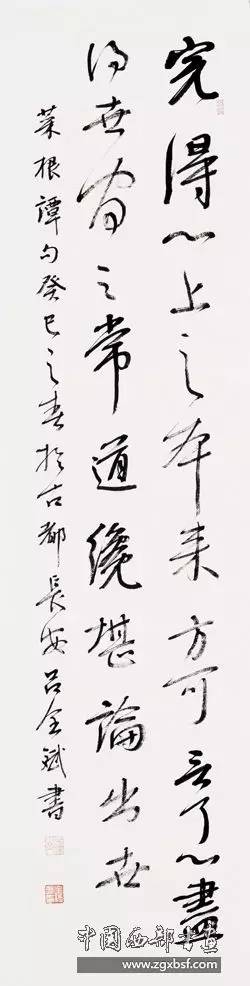

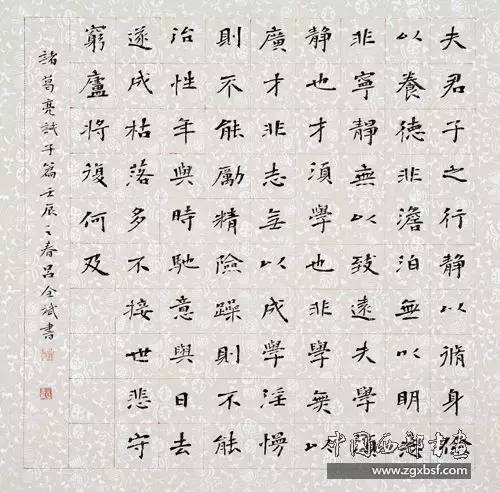

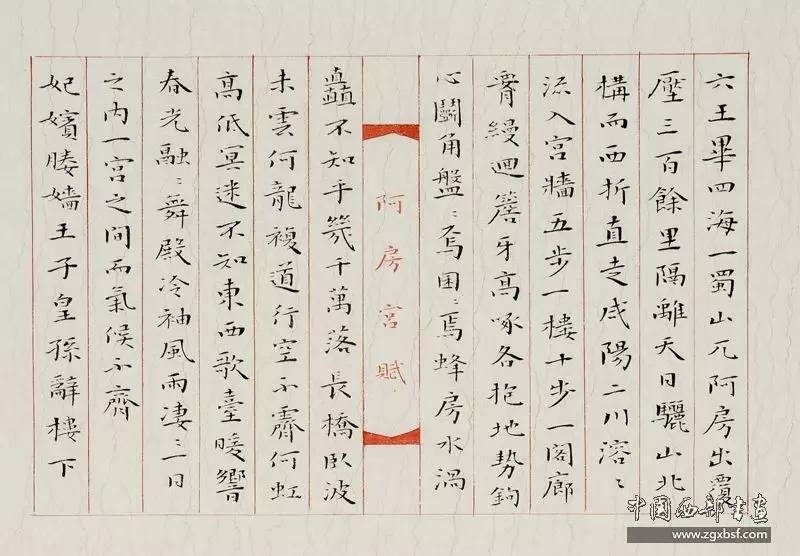

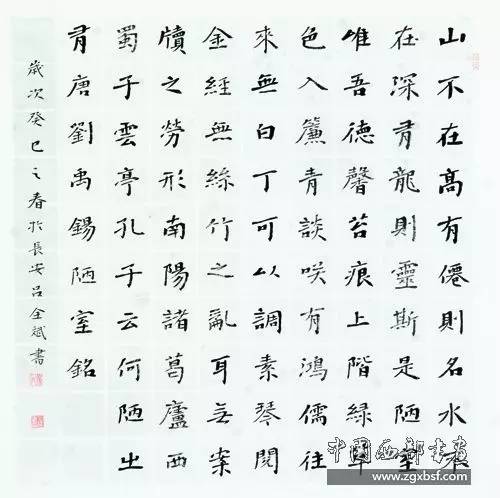

吕全斌,山西吕梁人,自幼酷爱书法,砚耕二十余年,却不事张扬,默默向学。他严谨地从碑帖入手,杂糅诸家,师古不泥,渐渐地从最初的精神自觉升华为独特的审美思考,推崇和临习的都是高韵古风。全斌艺求通变,体兼众妙,用笔极为爽快,一笔推去,毫无滞呆,笔方而意圆;方处不刻板,圆时有力度,笔势往来,神完气足;从字面上看,既有《张猛龙》之方刚,又有《韭花帖》之圆劲,而底子却是颜真卿《勤礼碑》端楷的雄伟。可以这样说,全斌是用行书笔法在写楷书,或者说是魏碑行楷:笔法圆劲,温厚婉丽;锋颖四出,翰逸神飞。值得注意的是,圆笔书法除了逆锋起笔,回锋收笔之外,就是中锋行笔。中锋行笔要比侧锋行笔难度大,它要求书家不断调整笔锋,使笔锋始终在笔画中行进。因而,中锋行笔有如扶犁深耕,入土进尺,力在其中,有厚度,较深沉,但对书家的功底要求较高。吕全斌笔致婉转,笔势畅达,其章法不仅字疏,而且行疏,虚室生白,如同国画中的“藏境”;字疏疏落落地点缀在空白的画面上,白多黑少,以白醒黑,清朗开旷,有疏星丽天之妙。

古人云:“性痴则其志凝,故书痴者字必工,艺痴者技必良。”吕全斌敦厚执著,善良谦和,多年来面壁向学,在浩浩卷轶中坚韧地寻求着自己的艺术语言,从不以非艺术的因素弥补艺术的不足。他雅人深致,好书尺牍,尤善缩龙成寸,见微知著。兹事体大,所为不易。弘一法师言说的执象而求,咫尺千里,是一种饱满的状态,也是一种空盈的境界。可贵的是,全斌有着一种很平和的心态,他的书法中没有时下的自得之色,浮躁之气,而是在宁静中追求更加高远的东西:从北碑中取法,墨迹淡远,秀韵入骨,在向往古典的规模法度中有一种野逸、宽博、浪漫之气,流泻出他所特有的清逸风怀和细致敏感。可以这样说,全斌的书法是心路历程的斑斑印痕,他注重书写自己的心得感受;没有生吞活剥的概念术语,也没有故作惊人的噱头技艺,而以不急不躁和有文有质的书法作品,彰显着扎实的审美追求,增添着书法世界的精神重量和审美色彩。如果,吕全斌的书法能像李邕那样“专事奇崛,难于争锋”,就会有一种本质意义上的升华:饶古意而生新致——求之虽难,却意义深远!

乙未新春于城南赞书房

谈谈吕全斌的书法

刘 星 \文

吕全斌这个名字我以前并不熟悉,两日前樊奎弟打电话想我推荐吕全斌,并通过邮箱向我发了他一些作品,希望我能就全斌的字写一篇评论,我原本有点难为情,因为我好多年已不大愿意为别人写评论了,原因是现在在书法行当混的人,大多数不务学问,不知叫高低,他们只是把写字作为一种技术来卖弄的,结果弄得满身子的江湖气,一出手就叫卖自己是天下第一,要么是这个“王”,那个“王”的,其实都是些俗不可耐的野狐禅。而这些人请人写评论,还总是希望别人说好,一旦评论者实事求是地说几句大实话,他们往往就骂人。这种事我已遇到好多起了,所以我曾下决心不再干这种出力不讨好的事了。但是这次我一看全斌的字,就立马起了兴趣,我感到我应该为这个年轻人说几句力挺的话了,因为像全斌这样不计功利地全身心投入书法学习,并且有功力、有格调、清新而不染尘俗的字现在实在是太难遇到了!

首先,全斌的字高调不俗,有一股清雅的逸气和淡淡的书卷气。

楷书能写出精谨的结构和点画并不难,而难就难在精谨之外的逸气和书卷气。很多人也许经常书写“超以象外”这四个字,但何为“超以象外”?怎样才能达到“超以象外”的境界?这恐怕是很少有人去思考并能做得到的。我们经常说“境由心造”、“象外求旨”,可见艺术境界的一等要务,是修心。艺术家有怎样的心境,有怎样的人格修养,完全都通过笔墨表现出来了。远离功利、心清欲寡者,往往能写出清新而静谧的气息来的;人格俊迈、性僻山林者,就能写出悠远而超逸的境界;学富五车、与道为一者,写出的字必然书卷气浓郁而富有玄赏之境。据樊奎讲,全斌“这些年很不容易,人也厚道,没有沾染上书界的流习。”是的,樊奎讲的这一点,我们都能通过全斌的字看得出来。反过来讲,我虽然未曾见过全斌一面,对全斌的生活可以说一无所知,但通过全斌的字所表现出来的那股不俗的格调和淡淡而悠远的逸气判断,樊奎的话一点儿也没有虚夸之处。

还有,全斌对待书法的态度非常认真,非常正确。

现在的书法界,歪风邪气太重!说它“歪”,是因为很多人的书法路子不正,偏离开了中华民族几千年来所竖立起来的正大审美气象,学书法不学经典,偏偏要学什么“民间书法”——这里所谓的“民间书法”,不是指那些隐逸于民间的文化高人——像过去的竹林七贤、陶渊明、倪瓒、八大山人的字,而是指那些像武大郎、货郎担等文化程度很低,甚至没有接受过什么文化教育,没有经受过传统经典的书法训练,只是凭着感性任笔为体的那类“毛笔书写”。我说这话,并没有阶层歧视的意思,职业不应该分什么贵贱。但是,职业不分贵贱不等于文化不分雅俗和高低。不管在任何时代,精英文化毫无疑问是社会发展的方向和推力。不学王羲之,偏要学武大郎,而美其名曰“创新”,曰“反传统”,那不歪才怪了呢!而与歪风相应的,就是邪气。而偏偏这种风气就像吸大烟一样,当代书法界的很多人都为之沉迷。而吕全斌的字没有沾染上这样的“毒瘾”,出污泥而不染,实在难能可贵!

就技术层面而言,全斌的字楷法精谨、舒展开朗,功夫深而驾驭自如。这在当前陕西书法界实在是不可多见的。

全斌的楷书多取法于魏晋传统,目前看,主要有钟繇楷书风格之一路和魏碑张猛龙楷书风格之一路。书法界有一句常讲的话:学书不入魏晋,则难成上品。但是如何学魏晋?这里面却大有学问!唐·皎然僧有这样两首著名的诗,其揭示的哲理对我们很有启发意义。其《酬秦系山人题赠》一诗中的“石语花愁徒自诧,吾心见境尽为非”两句,和《白云歌寄陆中丞使君长源》一诗中的“逸民对云效高致,禅子逢云增道意。白云遇物无偏颇,自是人心见同异……贞白先生那得知,只向空山自怡悦”,六句集在一起:“石语花愁徒自诧,吾心见境尽为非。”“逸民对云效高致,禅子逢云增道意。白云遇物无偏颇,自是人心见同异……贞白先生那得知,只向空山自怡悦”很有意思,如果我们以魏晋人的书法比白云,那么也就是说,同样是面对魏晋人的法书,道数修养不同的人,其赏读的结果和取法的层面是不一样的。我曾见过有些人学魏晋楷书,只注意到了有些碑帖里支离歪斜的形体和草率不经的点画形态的一面,对着这些“效”所谓的“高致”,而忘记了魏晋时代的艺术精神和玄学境界,这叫求象而忘本,你说,这还能学到魏晋人的真经吗?我想是不可能的!看全斌的字,他没有抓表面的形似,而是超以象外,直从魏晋楷书点画意蕴处下功夫,然后由意汲象,最后还真正获得了对魏晋楷书真谛的理解和对形式技巧的掌握。由这一点来看,吕全斌的悟性是很高的,他能从象外来谋求对书法的理解和掌握,这不是一般人所能体会和做得到的。

总之,我认为吕全斌是个有发展潜力的年轻书法家。但要最终取得成就,仅靠悟性高和勤奋是不够的,他期望从人格历练和全面修养上再多下功夫……