全国第三届篆书作品展自2018年5月征稿以来,全国书法作者积极响应、踊跃投稿,共收到来自全国31个省、自治区、直辖市以及香港特别行政区来稿9148件。经过评委会严格公正评审,共有206件作品入选。

此次展览作品既有传统的甲骨、大篆、小篆等,也有简帛书、六国文字等书体风格。作品取法明确,注重传承,取材广泛,形式多样。既注意把握古文字的规律,又注重艺术个性的表现。借鉴姊妹艺术、其他书体的表现形式,大大丰富了篆书的艺术表现力。是“植根传统,鼓励创新,艺文兼备,多样包容”创作理念的具体体现。此次展览的成功举办必将引领篆书创作方向,激发篆书创作热情,引发当代篆书发展趋势、风格流派、创作思潮、技法探索等领域的学术研究,推动书法事业的发展与繁荣。

三届篆书展看看评委怎么说?

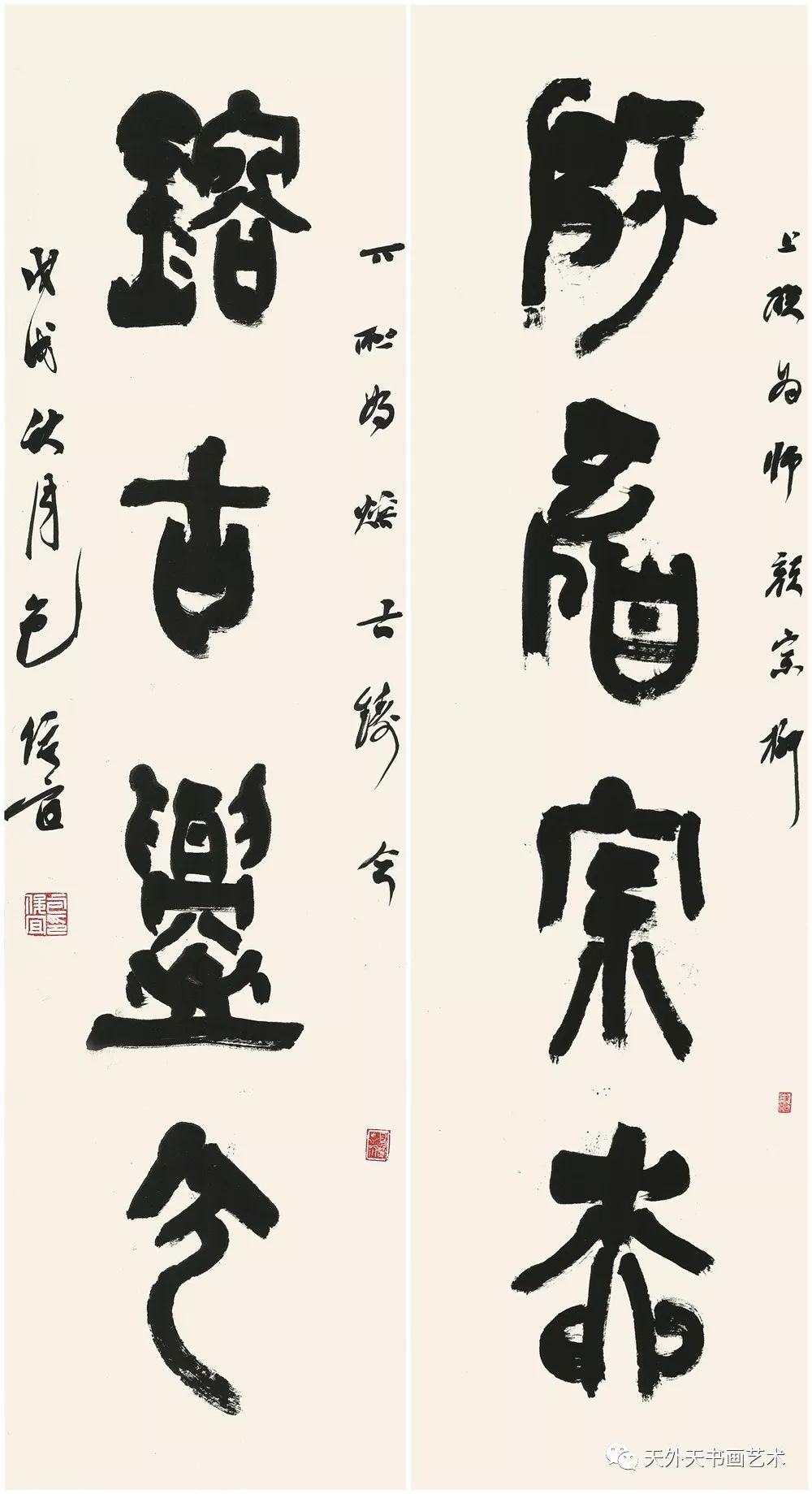

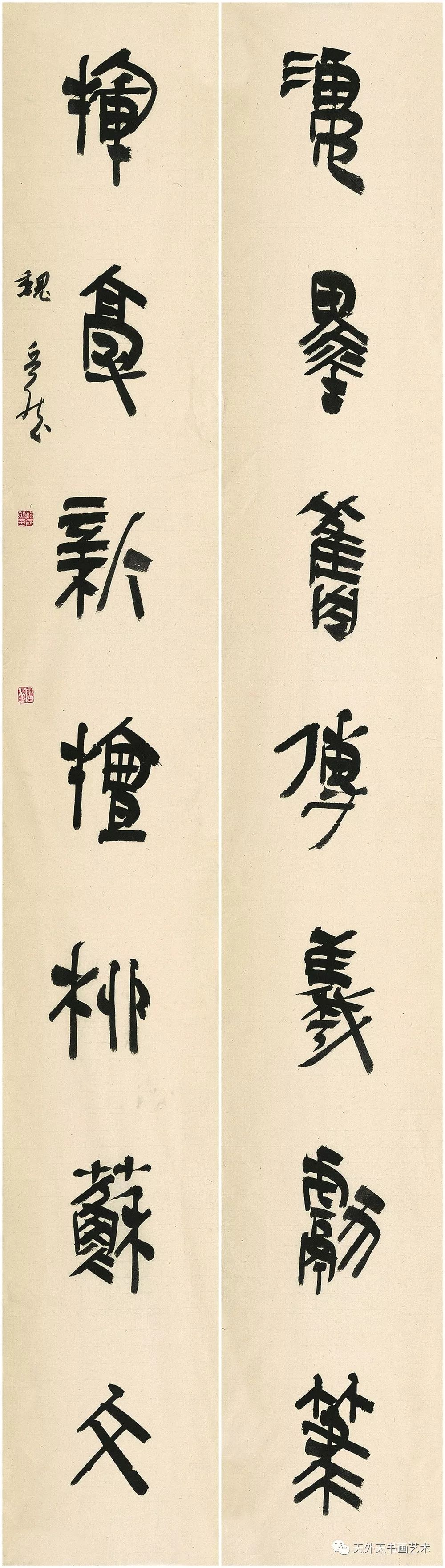

——评审委员、监审委员作品

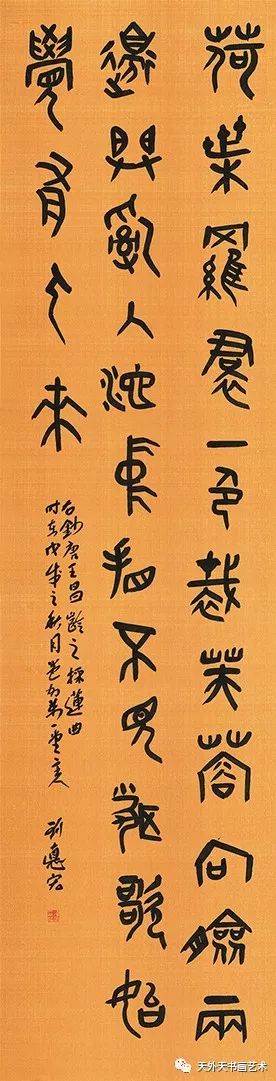

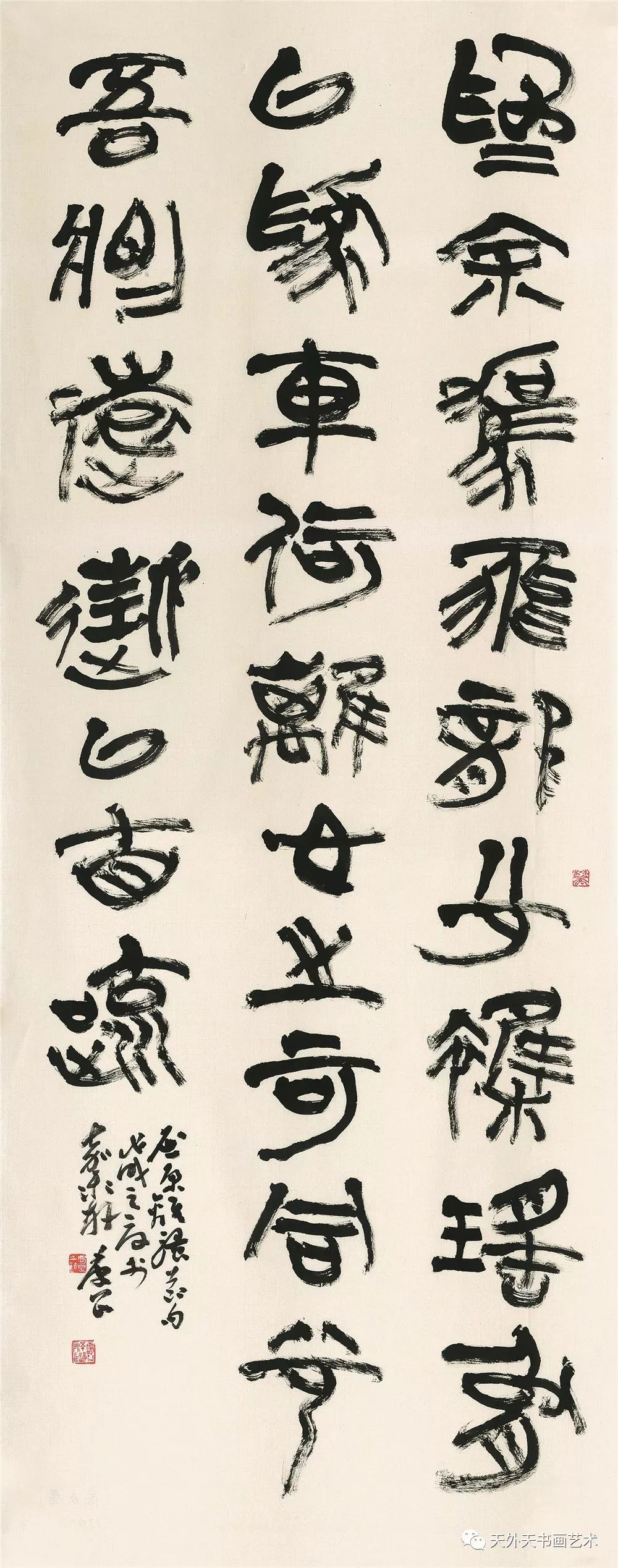

包俊宜(评审委员会主任)

第三届篆书作品展在前两届成功举办的基础上,有了更加可喜的变化和进境,主要体现在下面三点。一为书写题材更为丰富。除惯见的甲骨、金文大篆、小篆外,更増添了许多楚简、秦简、帛书、汉砖銘刻等带有篆意书写形式的作品。形式多样,风格迥异,更多的年轻人在努力地探索勤学中。不仅仅是只知道《散氏盘》《石鼓文》了。二是用笔及结构章法处理上既能坚持传统,又有构架和写意的书写意识,有高度的工稳典雅,又能辅之以纵横交错的图案式构图,从而使较为单纯的篆书在书写尤其在图案构架上较前人有了一定的突破,篆书中的甲骨文、金文,与图案有着天然的联系,在这方面理应可琢磨出很精彩的线路的。相信在这届的基础上,未来一定会有大的突破和超越。第三就是草情篆意的意识和表现形式己有萌芽,我们知道,墨守成规在艺术创作中应视为平庸,视角艺术的生命力源于攀登与突破,更是超越与自我革新,从笔法到结构,我们都得争取到更多语言诉求方式,要让人看到作品眼球一亮。一种鬼使神差的魅力展现,就需要深耕传统,勤于思索,洞见风神,感悟书卷气息,如此,方能别具一格,引人入胜。从而创作出具有时代性的优秀佳作。

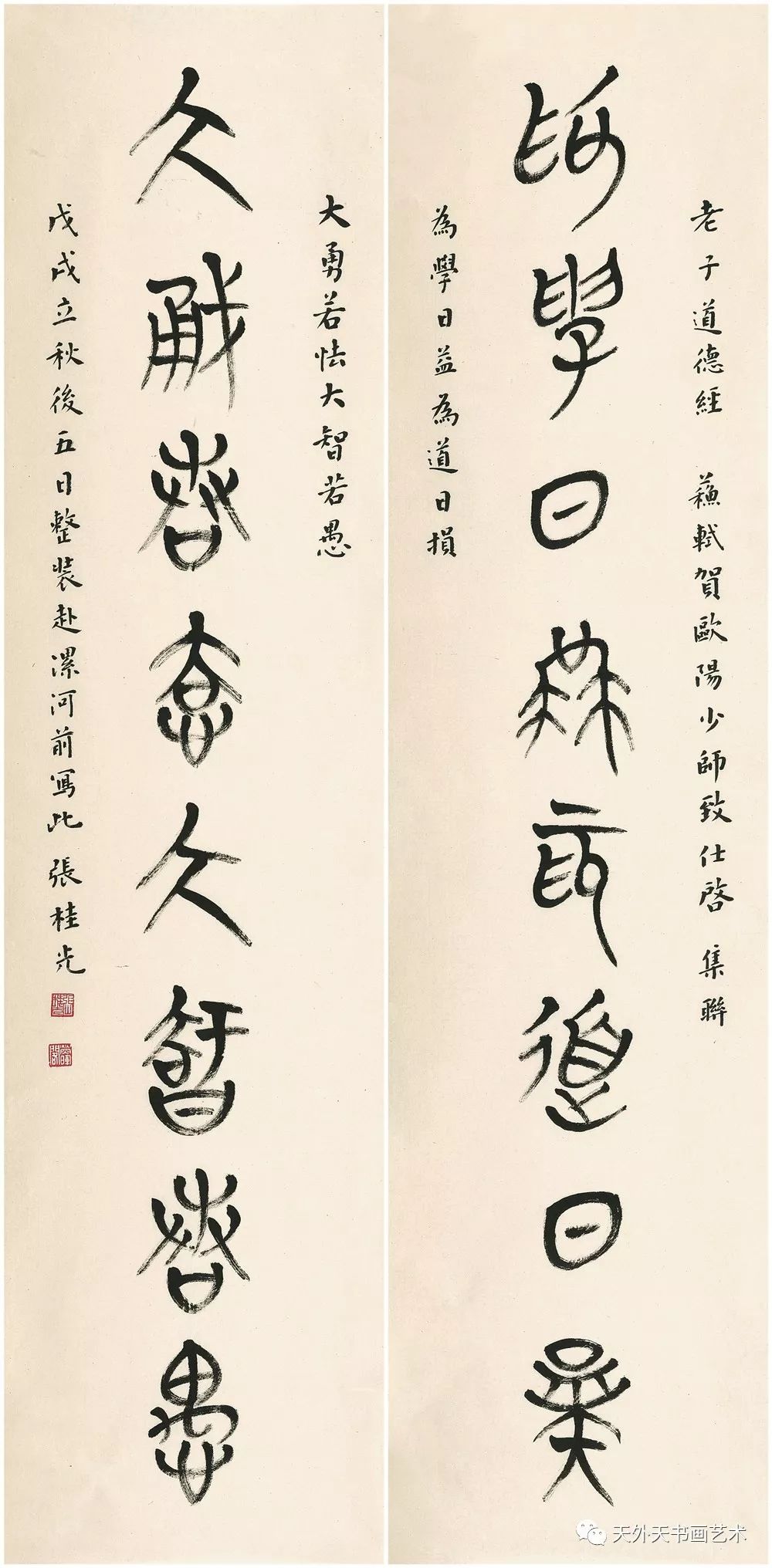

张桂光(评审委员会副主任)

本届篆书展稿件有9000之数,习篆队伍之庞大,令人鼓舞。评审机制越来越完善,比早些年公平公正多了,亦很令人欣慰。至于存在问题,我感觉是因袭“流行书风”者多,深入研究古代经典、直接效法古人者少,整体风格比较单调。再一个是时代观念问题,作者往往将商周至秦汉这过千年历史作一平面观,毫无时代概念,写甲骨、金文,偏旁变化取秦隶、汉印作依据,仿秦汉简帛而用甲、金偏旁以标新异,战国简与秦汉简混作,搞得不伦不类;生造字十分普遍,用甲骨文写金刚经、千字文,当中有多少生造字,不用细审,都可想见,难以找出其造字理据者有之,以简体字结体为据生造者有之,不一而足;楷书(或繁简体字)同形而篆书异字者混而为一的现象也相当普遍,如将表手拷的字(音nie)当作幸福的幸,即“大师”亦未能幸免,“鬱鬱”为求变化写作“鬱郁”,把表祭名的蜡(音zha)写成“蠟燭”的“蠟”等,都不鲜见;一个字工具书收录的字形很多,作者不选常规的而选怪异的现象十分普遍,比如“阴”字,自以从“阜”者为正体,作者弃大量从“阜”的例字不用,而选只作地名用的从“邑”的写法,“邑”和“阜”音与义都是不相通的,篆书“邑”与“阜”形也不相近(其形仅以左右为别的应是楷书以后的事),混淆的可能性不大,从“阜”的是“阴阳”的“阴”,从“邑”的当是地名用字,实际上应该是两个字,《包山楚简文字编》即将两字分隶“邑”“阜”两部,将它作两个不同的字处理的,而作者却弃一大堆从“阜”的形体而选择从“邑”的字去表“阴阳”义,显然是欠妥的。又持“贝”为得,战国文字有“貝”省为目的,但这个“目”是“贝”之省(其省后形体与“目”形近而已,与真正的“目”字写法实有明显区别),与“眼目”的“目”不是一回事,有人却把手所持的省体“贝”画成一只大眼睛,这显然是不能成立的。

错字的类型还有不少,数量就更多了,对这些错字,主张宽容与从严的评委都有。一些评委指出,下一届的以前一届的为榜样,抄袭或变相抄袭上一届的入选作品的现象十分普遍,让错字作品入选,将会以讹传讹,使错字一届比一届多,越来越泛滥,以至于不可收拾,只有下定壮士断腕的决心,对错字作品毫不留情的忍痛割爱,后来的人才会引以为戒,彻底改变书坛的这种乱象。我同意这种意见。

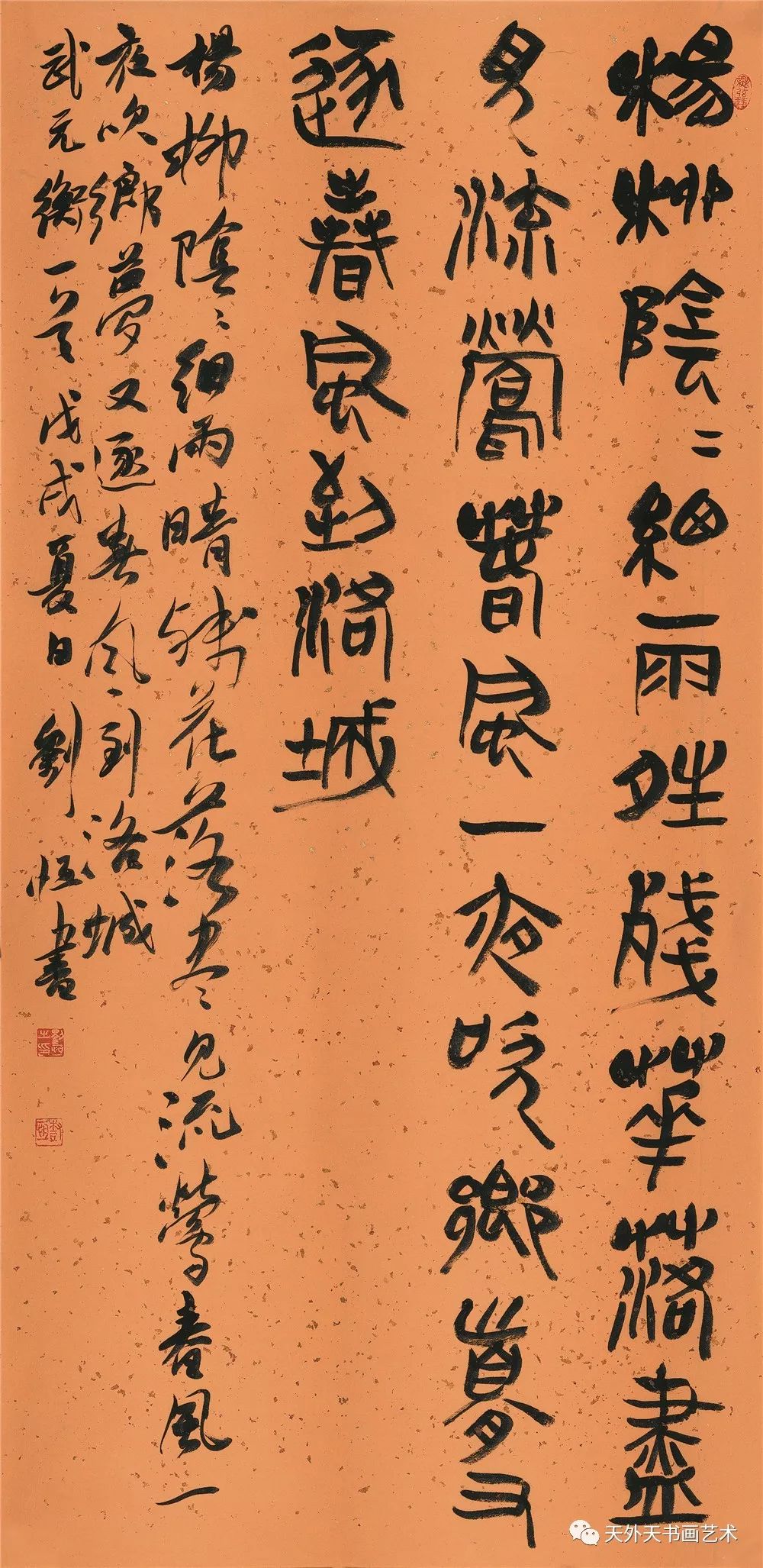

刘恒(评审委员会秘书长)

仇高驰(评委)

全国第三届篆书作品展的评审工作已顺利结束。作为这次篆书展的评审委员之一,我有幸参与了整个评审的全过程。通过这届篆书展评审,与往届篆书展比较,我发现,本届篆书展投稿作品无论数量上还是艺术水准方面都有着较大提升,整体篆书创作呈现出风清气正的局面,同时,也反映出作为“小众”书体的篆书也越来越受人们喜爱。具体说来,本届篆书展作品有着以下几个方面特点:

►关于取法

从本届篆书展的投稿作品来看,作者的视野更为广阔,取法也更为宽广。举凡殷商甲骨文、战国简帛书、两周金文以及秦汉和清人小篆都有涉猎,一改过去仅局限于取法《散氏盘》和吴让之篆书等风格相对单一的局面。但这也并不意味着参赛作品已经做得非常到位。恰恰相反,作者依然有较多可供学习和拓展的空间。例如,在清人篆书方面,作者多局限在邓石如篆书一系,而对邓石如篆书之外的风格,如杨沂孙、吴大澂、黄牧甫等人篆书却少有问津。再如,作者对甲骨文的取法,也多集中在殷商晚期以刀代笔的甲骨文,很难体现出书写味道,这些都不能不说有些遗憾。

►关于篆法

我们知道,研习篆书,首先要弄通篆字的源流及其演变规律,掌握“六书”的基本原理,对于所要书写的每个字的篆法谙熟于胸,惟其如此,方可渐入佳境。这就要求作者要掌握篆书正确的书写法则。创作篆书作品,做到篆法准确无误,是衡量一个作者创作态度以及文字学修养的重要标准之一。一个作者如果不通文字学,书写就难以做到“正字”,治学态度则谈不上严谨。

纵观书法史,存在着某些书法家因不通篆法臆造篆字而遭到讥笑的现象。而当代书坛,因浮躁风气,写错篆字的书法作品更是屡见不鲜,甚至司空见惯的篆书创作,任错字连篇而麻木不仁,确实令人痛心疾首。从本届篆书展的来稿来看,篆法错误的现象尽管有所减少,但问题依然较为突出。在进入终评的270余件作品中,近半数作品或多或少存在篆法错误,有不少书写很好的作品,由于出现错字而被淘汰,就此而言,显得十分可惜。

►关于评审

中国书法家协会经过多年书法展览评审探索,已经形成了十分完善的评审机制。尤其是近些年书展评审日益趋于公正、公平和透明。在评审人员组成上,增设监委和学术观察团,使整个评审过程的每个环节都置于监督之下。因此,基于这种评审机制,即便个别评委想做点“小动作”也万难奏效。本届篆书展评审,初评分四组进行,尔后交叉互审,确保无遗珠之憾;复评中,将各组初评通过作品重新编号分类悬挂,各评委按指定件数投票,监委全程跟踪,在作品文字审读环节,评委按篆书类别分类审读,再将审读过程中出现问题的作品进行集体讨论,讨论后再次投票,最终评出206件作品入展。可以说,整个评审过程极为规范、严谨,只要作品优秀就一定不会遗漏。

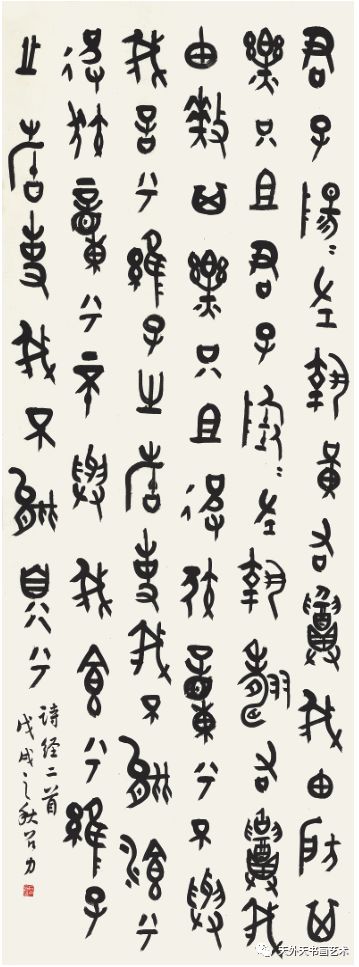

石力(评委)

全国第三届篆书评审工作评审地选择在字学宗师、中华首部字典《说文解字》编者许慎的故里——漯河,显得更加意义非凡。

作为评委感到非常的荣幸,自8月10日至16日全程参与了全国第三届篆书展的评审过程,虽已时过多日,此情此景历历在目,于我来说,这既是一次评审实践,又是一次绝佳的向同仁学习的机会。

在书法诸体中,篆书总是被视为小众艺术,因为其难以识辨,距离我们这个时代久远,又脱离一定的实用性,所以,学习篆书尤其是金文的作者较其它的书体少了许多。但是在这次征稿中有9148件来稿,金文、帛书、楚简、秦汉篆、清篆应有尽有,品类齐全,风格多样,新生力量如雨后春笋般蓬勃发展,篆书创作队伍呈现出良好的发展态势。

当代书法展览经过了三十多年的发展,中国书协在评审工作中已经形成了相对科学的工作体系,“公正、公开、公平、阳光透明”的评审机制,充分体现了艺术面前人人平等的原则。评审工作从初评至终评,各项工作环环相扣、有条不紊,其公正性、科学性可以说是无懈可击。评委、监委严格遵守评审纪律,履行评审职责。工作中一丝不苟、严肃认真。此次评选工作自始至终都是在风清气正的氛围中进行。

纵观此次参评作品也有些许不尽如人意的地方:有的作品明显带有当今篆书名家的影子,有相当一部分作品,无论从字的结构、章法还是落款都有惊人的相似;大篆作品中用字错误、擅自造字的现象十分明显。即便是入展作品,某些大篆作品在用字上仍有问题,建议今后在篆书的评审中适当延长审读时间,以保证评委有足够的时间审读每一件作品,确保每件作品减少或不出现错字。

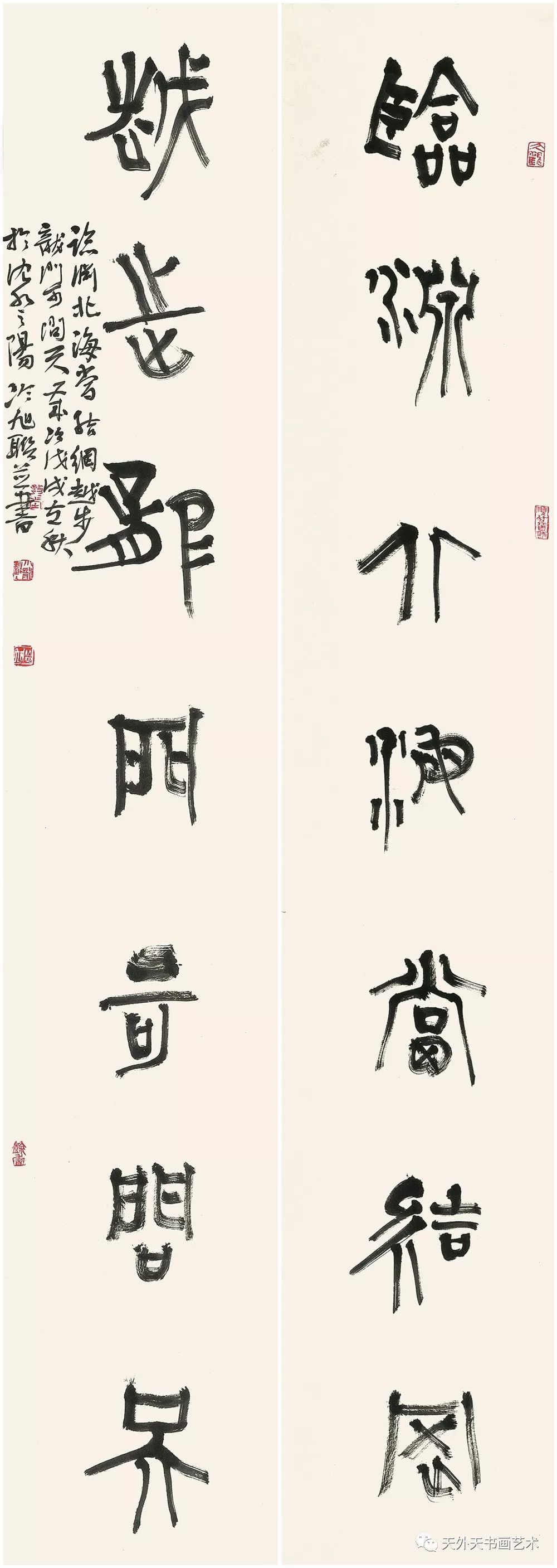

刘德宏(评委)

有幸参加全国第三届篆书作品展的评审,感触颇深:

一、中国书协的评审越来越公平合理、严谨科学。初评分为四个小组,为了防止有遗珠之憾,使不同风格尤其是个性独特的作品能够进入下一轮,多一次参与竞争的机会,参与初评的作品,只要有一个评委认可,即可以通过初评。我把这个阶段的评审归结为“多数服从少数”。各组初评之后再与其他组交叉复查落选作品,以避免因审美和喜好的不同导致好作品落选。进入终评阶段,每个评委还可以在巡视进入终评的作品中,指出其认为较差的作品并陈述落选理由,由评委举手表决。我把这个阶段的评审归结为“少数服从多数”。初评阶段的“多数服从少数”给投稿作者提供了最大的机会,而终评阶段的“少数服从多数”则体现了评审的严谨与科学。

二、审读环节使我受益匪浅。对进入终评的作品进行投票之后即进入审读环节,评委们分别对每件作品进行审读,如发现有错别字、漏写内容等,就在作品旁边标注。然后由工作人员把有问题的作品一件一件地展示在所有评委、监委面前,由评委指出该作品错在什么地方,为什么是错的,依据是什么,然后由各位评委根据该作品的错漏程度,各自投票决定取舍。这个环节对我本人启发很大,长了见识,扩大了视野,从中学到了不少知识,加深了对古文字的认识。同时也对因文字有错漏而落选的作品感到可惜!

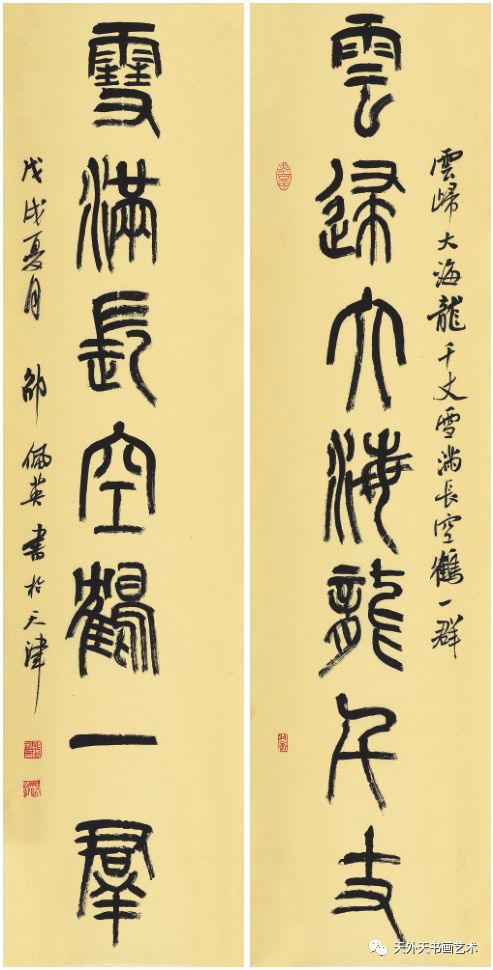

冷旭(评委)

这些年来,我参加了几次中国书协主办的书法展览的评审工作,感觉到评审机制越来越科学完善,操作流程也越来越缜密有序。评委、监委、观察员以及其他工作保障人员的组织结构完备、合理、高效。本次评审工作事先还专门培训了志愿者作为保障工作人员,这充分保证了评审工作的顺利进行。同时,对监审、监督、评审纪律和公示制度的严格执行,使得展览评审既具有权威性和严肃性,又全面体现了公平、公正、公开的原则。

这次评审过程中,从接到通知到报到入住、评审阶段,直到评审结束,环环相扣,层层推进,紧张而有序。特别是交叉复查、文字审读、自审复查环节,做得扎扎实实、有条不紊。这些举措使评审结果具有了公平、水平、代表性和示范性。

此次入展的206件作品基本上代表了篆书创作的最新成果,在九千余件来稿中属于上乘。通过这次活动,我们能够进一步了解和掌握当前篆书创作群体的实际状况和实践中存在的问题,这有利于有针对性地对篆书创作的发展方向做出深刻的思考和总结。例如,对书写内容的要求、对倡导自作诗文的要求、对书写文字可识性的要求,对文字学基础的要求等,都应提到议事日程上来。我们既要注重作品的艺术性、文学性和欣赏性,又要避免一味地强调训练书写技巧而缺失“书卷气”的现象。如字形出入较大或有争议的字或少见的生僻字应该在作品的适当位置恰到好处地注释,这样做既是一种认真严谨的治学风气和态度,还能够调节呆板的书面气息,可谓事半功倍。另外对各个时期不同风格的字形应尽量不混用,不要弄巧成拙,更不要胡编乱造,要注重整体面貌的和谐统一,把握好韵味。

在这次来稿中有相当一部分作者创作态度不认真,作品中出现丢字、错字、错行、抄袭、临摹等现象,这些问题即使在终评的作品中也存在!显然,这种不求甚解的创作和治学态度是不足取的,应该予以克服。

中国艺术的精髓是美,而美的养成尤在于“心”,从某种意义上说,书乃心性。因此,篆书创作不能简单地照搬古人,更不能复制古人的作品,在继承中要有创新和发展。我们知道书法创作,要有书写性,要有韵律气势,笔墨韵致,自然生动。这些都是书法艺术最基本的审美要素。书法创作中,笔法、墨法和章法也至关重要,线条的力度、结字的美感、通篇的气韵是书法艺术审美规定性的重要方面。这次来稿中的一些大篇幅作品堆砌感太强,因为章法和构图有所欠缺,所以视觉效果不佳。对于篆书来讲,全面体现上述书法艺术的审美取向相对而言比较有难度,这恰恰是篆书的探索课题,实现了这些才能更好地展现出篆书独有的艺术魅力。

书法研习,取法乎上。在来稿作品中看出:小篆多受赵之谦、杨沂孙、徐之庚等人的影响;大篆取法多为工稳一路。作品在取法上有雷同感,缺少个性面貌。譬如,《中山王器》等大篆铭文,具有很强的装饰韵味和金属质感,呈现出美轮美奂的艺术气息。面对这样的作品,该如何吸取营养进行创作?在这类来稿作品中,谨毛失貌,小心翼翼地描画字体,却失掉了篆书的高古之气。学习金文和石鼓文,掺化吴昌硕的书迹是必须的,他用笔朴拙,字态劲挺,蕴蓄着扛鼎之力。可见,虽然历代篆书高手不乏其人,但要突破前人的藩篱,贵在取法乎上。

在篆书创作的取法问题上,还有其特殊的一面。篆书墨迹本相对流传较少,人们一直都在探索和体会古人的书写方式。目前,人们能够看的多是明清书家的墨迹本篆书,以之作为参照具有局限性。造成以上现象的主要原因是考古资料的稀缺和传播渠道的不畅。新中国成立以来,随着新的篆书资料不断的面世,给我们研究篆书带来了新的机遇,大家应该多从这方面下手,深入系统地了解和掌握新资料,多揣摹,多实践,从而书写出更具时代性的精品力作。

邵佩英(评委)

本届篆书展整体投稿质量与评审结果明显高于前两届,这是毋庸置疑的事实。从这届篆书展的最终评审出的作品看,呈以下三个特点:

一、作者年轻化

篆书展的投稿作者除了坚守创作坚持投稿的部分中老年作者外,很多应该是来自全国各地艺术院校的书法专业学生。他们有朝气,有活力,对待艺术创作很执着,尤其对篆书技法的训练极其专业化。可以说,当下篆书展的作者基本是以年轻人为主体,也可以说,篆书创作后继有人。不过,年轻优势的同时,也伴随着文化修养缺失的短板。如何补上这一课,依然任重而道远。

二、作品装饰化

作者为了打造一件“完美”作品,不辞辛苦,反复打磨,可谓使出浑身解数。不仅注重内容上的选择,文本的规范,更注重作品的外在形式。从选择纸张颜色、尺幅大小、拼接粘贴,到正文与题跋的呼应关系,装饰意味越来越浓厚。并非评委“好色”,而是作者越来越多地抛弃了白色纸张。在评审过程中,评委尽量在纯白色纸张作品中物色优秀者,反而徒劳无货。最终的入展作品纯白色纸张的似乎不够二十件吧!

三、篆书大众化

前两届篆书展的投稿量仅为几千件,而这一届达到了近万件。很多过去不太关注篆书展的作者也加入到篆书的创作中来,这是一个可喜的现象。专业院校、专业协会的篆书培训和社会各种辅导班中篆书课的开设,极大地刺激了篆书队伍的扩大,也把原本边缘的“小语种”的篆书,催生到“大众化”的普及阶段。

本届篆书展总的讲,比前两届水平有了大幅度的提升。入展的作品应该是代表当下全国篆书创作的最新成果。

倪和军(评委)

全国第三届篆书作品展的评审工作近日在河南漯河落下帷幕,每位评委都抱着对篆书艺术良好发展的态度展开了评审,经过初评预审、初评、交叉复查、初评自查、集体审看、终评投票、作品审读、审读评议、审读投票、作品提名等环节,层层把关,最终从投稿的9148件作品中筛选出了206件风格各异的篆书作品入展本届展览。

作为评委和亲历者,虽然评审工作已过去了两周,但评审场景仍历历在目,感触颇深,我深切感受到整个评审过程紧张严密、环环相扣,评审机制科学合理、有条不紊,评审结果公平公正,入展作品充分展现了当今篆书创作的整体水平和面貌,同时也将对未来一段时间内的篆书创作起导向作用。参加这次评审工作于我而言是一次学习锻炼的机会,各位评委老师严谨认真的评审态度、扎实渊博的国学功底和深厚熟稔的古文字知识,让我获益良多,由衷感到钦佩。结合自身体会同时也应组委会要求,我就评审过程中感受最深的一些问题与大家一起分享,为篆书作者提供一点建议,希望对今后创作投稿有所帮助。

一

当今书法创作,在展厅效果的引领下,涌现出一大批想象力创造力极其丰富的作者,在追求作品形式上百花齐放百家争鸣,相较于前些年依旧有增无减,不乏创造创新之势,对字势、笔法、墨法、章法的探究也如火如荼,从评审结果来看,这些努力是值得肯定的。与此同时,许多评委也表示此风之盛实堪担忧,“书者,散也”,书法创作的初心是作者内心情感的自然流露,篆书创作也不外乎此,这种现象背后隐藏的事实情况是许多作者抱有太强的目的性和功利性,仅是为入展取得会员资格追名逐利而进行创作,那么书法创作的本质意义将会淡然无存,这似乎成为了当今展览创作的一个亟待解决的共性问题。然而,即使是在拼接成风大搞色纸的环境中,依然有30余件整幅白纸创作作品脱颖而出,令人颇感欣慰,在此我们也期待有更多以注重书写、彰显文质,不再用色宣、拼接而是以黑、白、红书法纯三色进行创作的作者和作品出现。

二

本次评审中广大作者取法宽度之广是令我意想不到的。上溯甲骨文、商周金文、战国各系文字、隶变文字、简帛书至各个时期不同风格的小篆文字,应有尽有。尤其是小篆,入展总数占据了全部入展作品的半壁江山,数量和质量都有很大的增长和提高,取法广泛,如秦刻石、诏版权量、秦简、汉碑刻、汉金文、唐宋篆书、明清流派皆有佳作,且数量可观,这是在以前的展览中所未曾见到的景象。不过本次来稿作品中,在取法创作上不可避免地也出现了扎堆现象,比如大小篆的小字多字作品众多,形式雷同,有千人一面之感,在评审中自然也是下的多,上的少;小篆中的清代篆书太多,学吴让之、赵之谦、吴昌硕者位居榜首,评审结果也必然十分残酷:而最能体现作者功底的大字作品却鲜少出现,似乎有待更多的作者涉足探索。书法或是篆书的繁荣发展离不开有益的探索和实践,随着新资料的不断挖掘和作者视野的不断开阔,另辟蹊径广泛取法未尝不是一条捷径,但同时也要深入探索、综合学习,根植传统与古为徒。如本次评审最后要求每位评委选出一件自己满意者并给出评语,我所选的便是一位整六尺白纸,取法祀三公山的汉篆作品,形式单一却笔力雄健,书风朴茂实获我心。希望广大书法作者在此基础上,既要循序渐进,又要坚持自我,多尝试、多思考,将千年历史长河中沉淀下来的取之不尽的优秀资源深入发掘,继承传统勇于发扬,让古老的篆书在新时代焕发新生机。

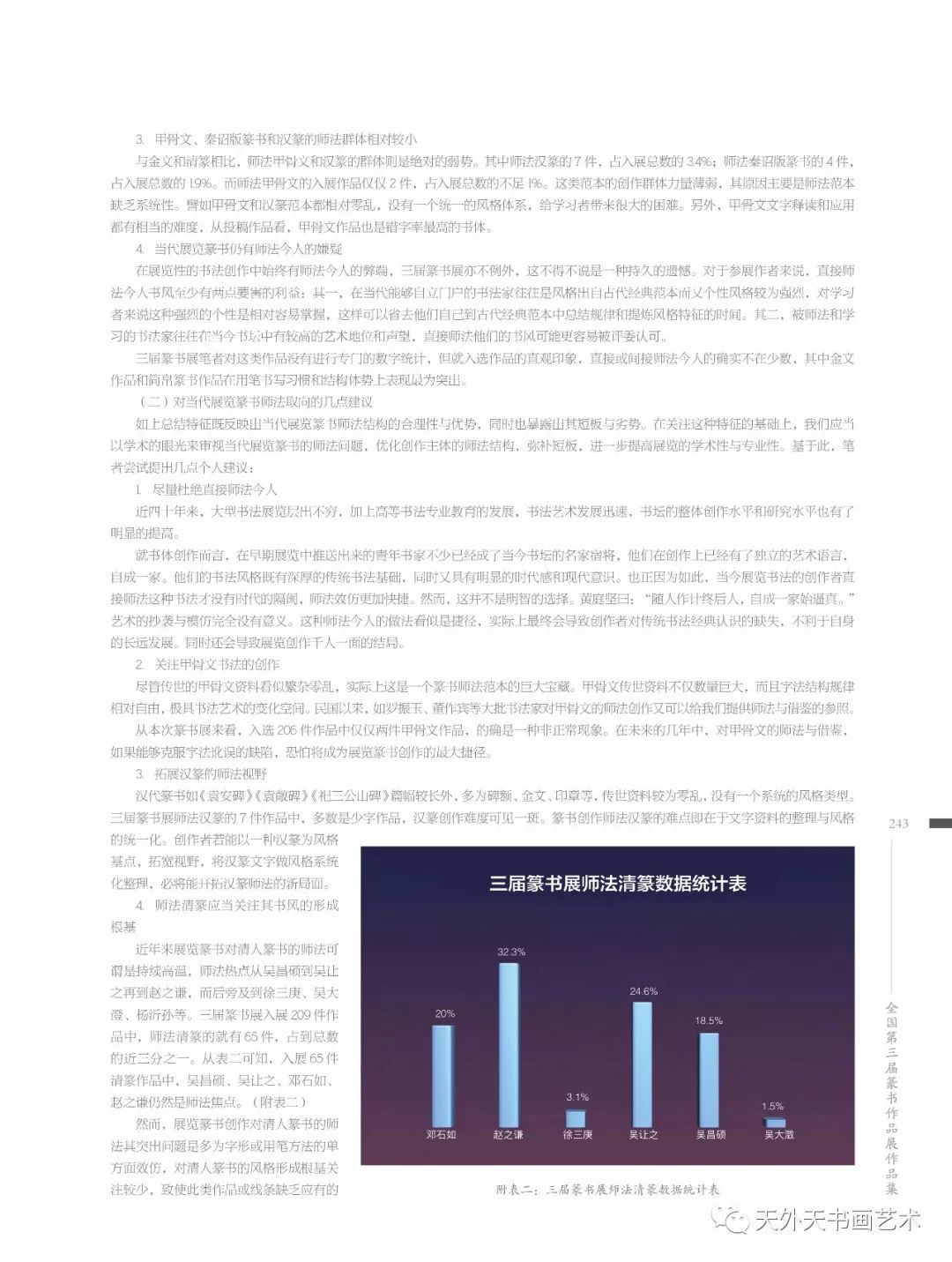

三

通过终评投票产生的271件作品,进行文字审读和审读评议时,271件作品中存有错字或异议的竟高达138件,最终反复权衡后入展了206件作品,换句话说,即使是入展的作品也不能保证完全没有文字问题。关于异议和错字的具体问题情况,我想相关评委会对这个问题专门写出文章,这里不再赘述。文字审读的结果令人触目惊心,这就要求我们投稿作者对自己的作品认真自查,反复审读,避免因为文字出错使努力付诸东流。同时,篆法大量出现问题、错字长篇累牍,也说明了很多篆书作者古文功夫不够,对工具书的重要性和不可缺性认识不足,大胆猜想,估计有部分作者连工具书都不齐备,在查篆字时,盲目相信使用电脑转换器或手机查字软件转换内容,出错率必然会高,这一点从疑难字表的审阅便可见一斑。中书协在征稿启事中明确提出要使用权威版本并附复印件,仍发现很多作者不够完善,不要忽视这简单的一句话,我想其中包含了中国书协高瞻远瞩对广大书法作者根植传统的殷殷期望,从根本上杜绝错误出现,希望大家重视起来,增强对传统经典文化的学习,正确运用篆字篆法,方能不辜负中国书协对广大书法作者的一片良苦用心。

高庆春(评委)

8月14日—16日,有幸参加全国第三届篆书展在河南漯河的评审工作,亲身经历了3整天紧张而严密的评审环节,感触颇深。经过多年的实践和总结,现在中国书协的评审机制趋于相对科学和完善。初评阶段的预审、三人小组的初评、与其他组的交叉复查、初评自审,进行的有条不紊。复评、终评阶段集体审看、个人投票、再审看、文字审读、作品提名,十分缜密。最终选出的209件作品,得到全体评委的公认。本次来稿总数9148件,经过初评进入复评的572件,复评打票并排除重复作品上来了271件,在这里面经过文字审读、纠错,提出疑似问题的作品138件,又在这些疑似问题的作品中经投票(够半数票)保留了62件,最终产生了206件入展作品。平均入选率为2.3%。

篆书,笼统说包括四大类,即甲骨文,大篆(含战国文字)、小篆(秦小篆、汉篆、清小篆),简帛书。无论是哪一类都要符合相应的文字规范和书写规律。

初评阶段,作品的第一印象决定取舍。在众多的作品面前,至少要做到三点:所书文字规为一类,有法源、有遵循、不杜撰、不夹生;章法上协调统一,虚实适宜;所用纸张材料与所书文字风格相配,给人以视觉美感。在此基础上,书写技法熟练或有适度个性化的追求,那就真是眼前一亮,非上不可了。这第一印象好的作品并不多见,大部分作品或写法不规范、或书写欠火候、或任意拼凑,或章法不顺、落款行草书水平欠佳、用纸颜色闹腾,最终与此展无缘。作品风格的协调与形式的合理搭配组合,打扮出令人看着顺眼的视觉效果,给人以良好的第一印象,真的很重要。

复评阶段,细节的优劣决定成败。进入复评的作品可谓初战告捷,胜人一筹,但也并非高枕无忧。复评的作品悬挂起来,就与初评摊在地上看不同,很容易发现新的问题。在众多风格各异、表现形式多样的作品面前,审看的重点就是细节的推敲。这里包括文字风格的协调、文字取法的准确、风格趣味的一致性、落款的书写水准、笔法的技术含量,以及笔法、结字、用墨的个性化特征等,都是要看的细节。如果在某一方面有所疏忽,必然导致整体格调受到影响。这一轮投票是决定取舍的重要环节。篆书作品不是复制照搬古文字,必须体现整体的笔墨关照和书写性。对于细节的关注和锤炼,不断塑造个性化的表现语汇,也是有志于在书法艺术上有所成就的作者必须努力追求的目标。

终评阶段,文字审读区分高下。进入终评的作品必须经过文字的审核把关。篆书作为有特殊规定性的古文字,比其他任何书体都更讲究文字的准确、规范。每一种文字体系相应独立的文字及使用规律是必须要严格遵循的。这是古文字书写的特殊规定性。

在这一环节里发现很多问题,有的是基本的文字常识问题。如简化字对应的多个繁体字混用,例如“余”与“馀”、“發”与“髪”、“云”与“雲”、“谷”与“榖”等错用。还有任意拼凑添加偏旁,如将感动的“感”左边又加“忄”旁,“氵”旁任意加好多点子等。还有随意上下左右挪移结构,造成误读或表意不清等错误。有的文字风格不统一,不同时期的文字混在一起。这些问题反映了作者文字的基本功还很不扎实,对于古文字的常识性规律还有待进一步的学习和掌握。出现错误的原因有的是查看的工具书不够权威,或从手机字典上不加甄别地用字,更有甚者干脆造字。对古文字的准确把握和正确运用是篆书作者的基本功,必须引起高度重视,必须养成勤查字典的好习惯。

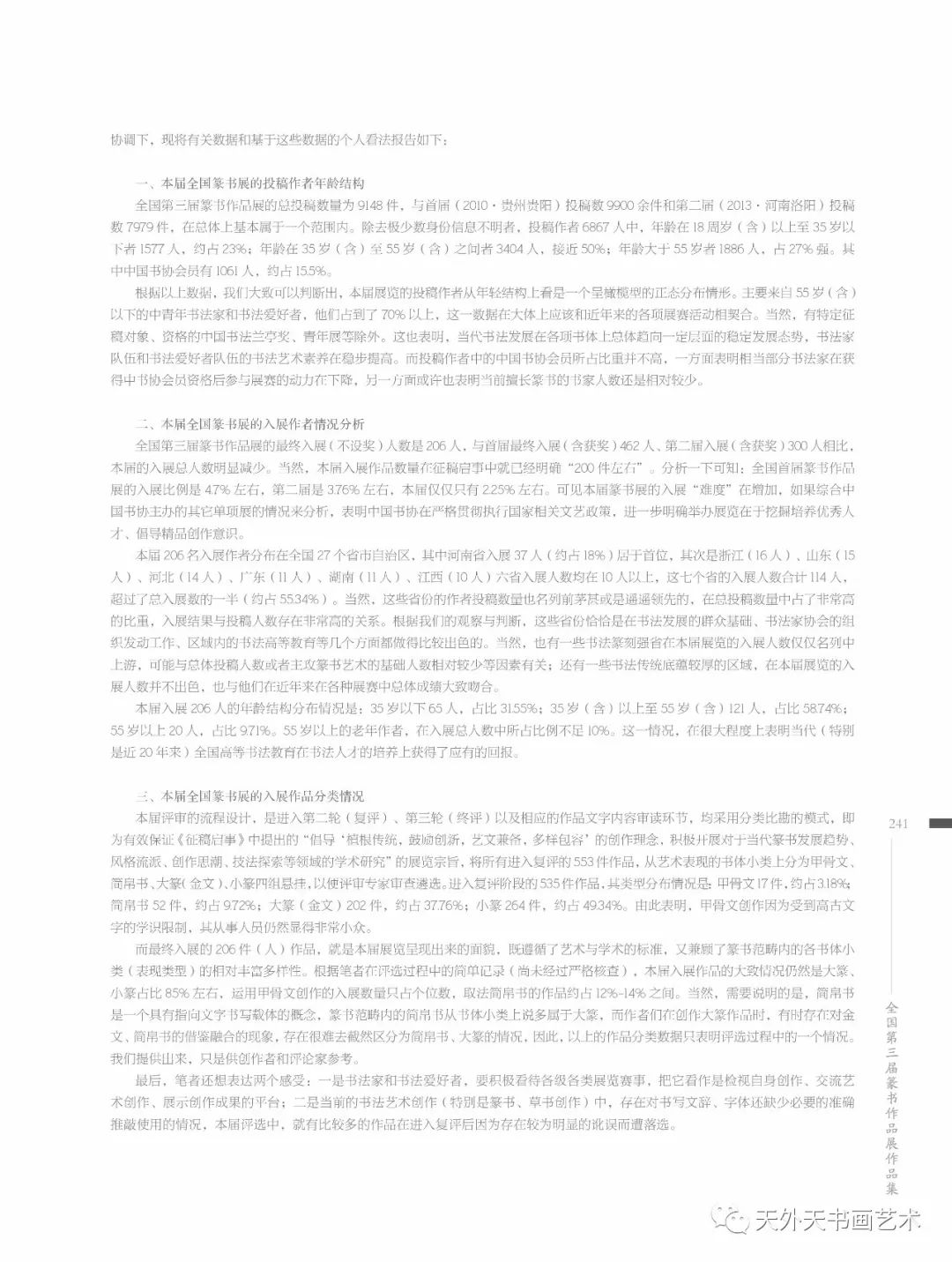

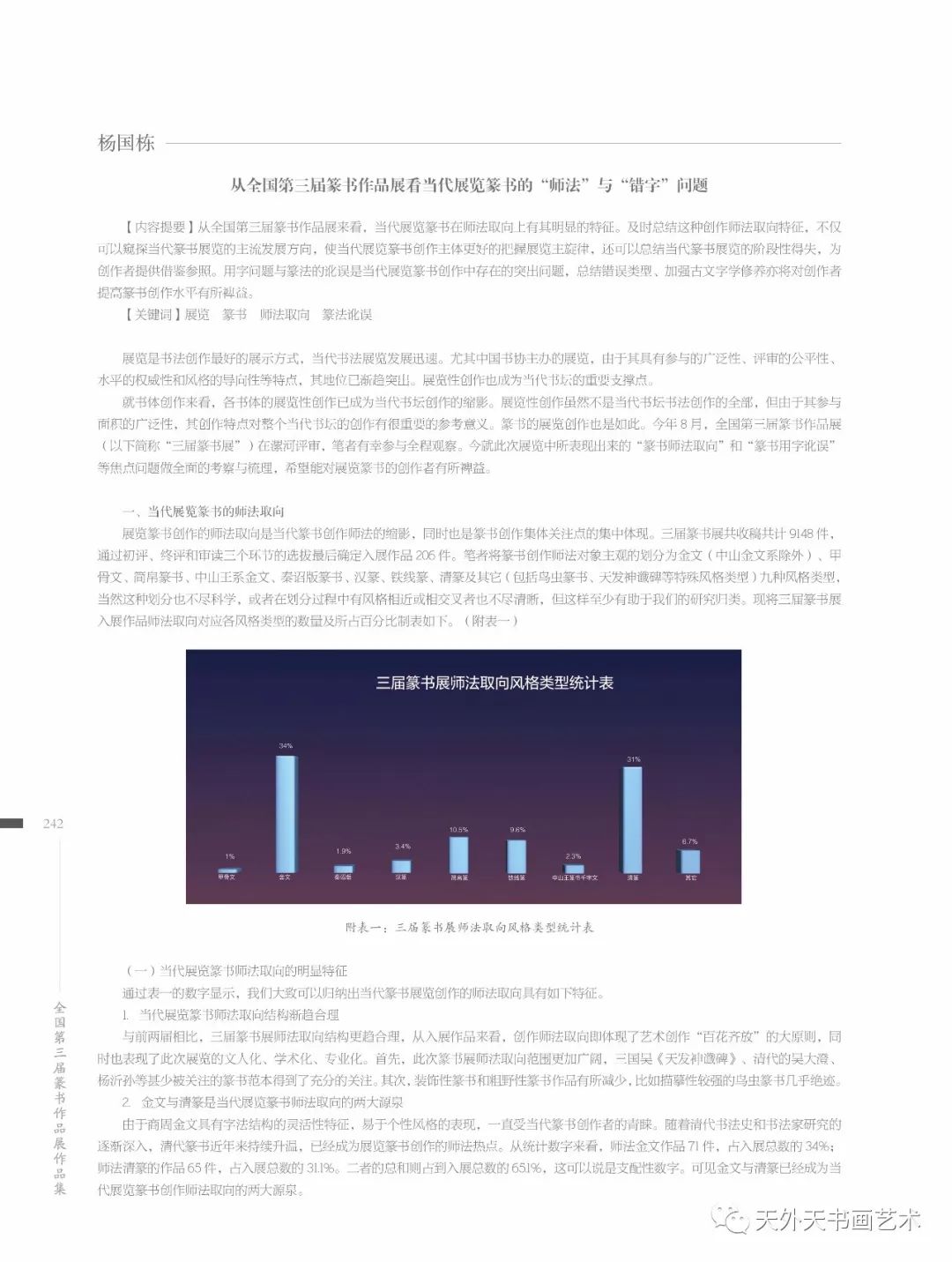

据初步统计,本次篆书展各种类所占比例依次为:小篆第一,大篆第二,简帛书第三,甲骨文第四。小篆以清人小篆为大宗,秦、唐小篆次之。赵之谦、吴昌硕风格偏多,赵之谦的几近泛滥,只能优中选优。可喜的是杨沂孙、徐三庚、何绍基等风格的作品也时有闪现。大篆类风格近似或雷同的较多,如写《中山王器》的多且面目单一,抄录吴大澂《论语》《孝经》稍加形式改变的也有露头。眼界不高、取法面过窄、局限而导致作品撞车、趋同现象时有发生。

甲骨文与简帛书因其文字的独立性与复杂性成为文字审读的重点,也是问题最多的领域,导致最后入选者寥寥无几。甲骨文里没有的字忌讳生造。楚简里讹变的字也很多,用常规的写法为好。这并不意味这两个品种不被看好,相反,它们所具有的独特的艺术魅力和发展空间,吸引了越来越多的爱好者学习取法。这提示我们,对于这两项要加以积极引导和扶持,并抱以宽容的心态对待这些作品,给予出现的机会。

本次展览中篆书大字作品本来就很少,复评上来的几件,经过严格的文字审读,非常遗憾地落选了。审读中有一件4言的对联,8个字就错了2个,必下无疑了。最后仅留下为数不多的两、三件大字对联,远远望去显得挺孤单。

展品用纸依然多彩照人。大部分作者摒弃了前几年所采用的拼接、混搭、题跋、颜色过多过杂等形式。个别黑纸白字或蓝纸白字的作品,很难产生视觉共鸣,最终经过投票都没能入选。这也说明作者在纸张选用上更加理性、慎重,趋于文雅、高古。值得注意的是在206件入展作品中,仅有31件是使用纯白宣纸创作的。必须承认,纯白宣纸(生宣或半生熟)创作的难度比一般的色宣要大,白宣纸入选作品数量不多,并非白宣创作效果不好,恰恰相反,素宣、黑墨、红章,这三种颜色的搭配是中国书法最基本的元素,也是最佳的三种颜色搭配,是高雅而有生命力的,因而也是难度最大的。从这一点上说,这31位作者的勇气和胆识值得钦佩,也是值得鼓励和提倡的。

评审的最后环节是每位评委挑选一件有特色的作品,本来我是想从楚简作品里选,遗憾的是确实没有精彩之作,改换从大篆类作品中选了一件多字对联,那件写得既轻松又不乏趣味。

篆书是文字之本源,篆书展对于推动篆书的学习创作具有非常重要的导向和推动作用。我和大家一样,期待着10月下旬展览开幕的时刻!拉杂写下这些琐碎的文字,但愿会对篆书作者有所帮助。

韩戾军(评委)

8月13日

报到,下飞机,工作人员来接,甚周到。恰与方爱龙教授同车,一路上谈及马湛翁、丰子恺、张宗祥、陆维钊等诸先生事及弘一法师作品流传情况,颇广见闻,受启发,车程虽较长,然略无倦意。

晚8点开预备会,王彦主任主持。依惯例介绍收稿及准备工作,宣读评委、监委、观察员名单,明确初评分组,宣读《评审行为守则》,解读通过《评审流程》等不一一赘述。评委会主任包俊宜先生讲话,引起大家共鸣,他盛赞漯河市委、市政府、河南省书协的组织准备工作,尤其嘉许许雄志先生为展事付出的辛苦努力,众皆以为然。犹记截稿前一、两日,许君仍再三发朋友圈殷殷征稿,其敬业如此,令人感佩。

8月14日

早起于宾馆后园散步,园虽小而景致颇幽胜,花木扶疏,芳草鲜美,莲花素淡出于碧水之间,触发诗兴,成俚句一首:“寂寂寻幽径,啾啾听鸟声。小坪芳草嫩,高树绿枝横。恬淡对花落,优游趁早晴。留连绕柳浦,眷恋水莲清。”

初评,各组预审若干作品,平衡标准后进入初评评审;其后各组交叉复查,以避免遗珠之憾;再进行初评自查,集体审看决定取舍之后,初评方完成。

展示作品的志愿者训练有素,对待作品态度甚恭,轻拿轻放,翻检仔细,偶有因邮寄、运输而破损者,皆一一修复,这种对作者、作品负责的精神值得肯定和发扬。

本届展览投稿质量优于前两届,尤其较前些年“草篆”风行,进步不啻千里。取法的路数渐宽,风格面目渐多。然仍不乏孙过庭所谓:“龙蛇云露之流,龟鹤花英之类”。更有简单至幻想以内容取宠者,投稿者当引以为戒。

评委会秘书长刘恒先生是评审标准的守护神,他学问淹博,目光如炬,不能容忍粗制滥造、大胆妄为者。预审平衡标准时,他发现一联,笔墨乖张,仅十四字竟然错两字,“雪”误为“更(?)”,“阝(阜)”旁“孟浪作”,先生不折不扣,提醒大家严把初评关。正因为他严肃负责的态度,入展作品质量得以保证。书坛有这样的“严师”、“诤友”,多么可贵。

8月15日

终评:

先集体裁决初评同一作者入选两件作品者,择优一件进入终评。

投票,单纯的篆书展很容易单调乏味,故本届展览评审初评后采取分类机制,初评入选者按甲骨、简帛、大篆、小篆分别悬挂,如此,投票时即好拿捏各种风格式样的比例,有效保证展览时作品风格的多样性。刘恒老师叮嘱大家认真比照,以保证作品丰富性。一上午的时间,诸评委容与徘徊于作品其间,如探骊珠,全然忘却了疲劳。

审读,这是本届展览评审最艰苦的环节。我略懂《说文》,古诗文背诵不少,加上十年博物馆整理古书画识读印章的经历,也仅敢审看小篆,仍战战兢兢,生怕出错,况甲骨、大篆乎,战国文字最为繁难。幸有张桂光教授、铸公先生等老辈文字学家、篆书名家坐阵,然而其辛苦可想而知,泰半作品存有用字讹误等问题。仅举一例,有件作品,前面标题短短几个字就出两处硬伤,中书舍人的“舍”写成慈悲喜捨的“捨”,姓范的“范”写成模範的“範”,这只是古代汉语的常识问题,而文字学的问题更多,字形错误、臆造篆字、不同时代不同体系文字混搭等,不胜枚举,评委、监委诸君皆看得两眼干涩,整整一下午,至晚7点左右始完成。

8月16日

终评:

上午,研讨预判,投淘汰票:这是本届展览评审的亮点,真实的案例,生动的辨析,给大家上了精彩的一课。张桂光先生等老一辈学者书家,博学精审,儒雅谦恭,谙熟多种古文字的字形、原理,堪称我们的先生,关于文字学,不仅年轻作者欠缺,也是我们的短板,我们勉励年轻人的同时,理当先自勉,学无止境。建议今后再有这样精彩的环节,拍摄视频在书法界广泛传播,其教化意义更大。评委诸君厕身其间,皆深觉受益匪浅,况后生小子哉?

下午,作品提名:每个评委提名一件作品并撰写提名理由。

评审总结会:潘文海副秘书长主持,评委、监委各抒己见。焦点有二:其一,正字问题,讹误、硬伤太多,应教育、引领作者提高文字学修养;其二,作品乏生气,书写性差,当引导作者走出描头画脚,要写出格调,写出气度,写出风神。评审过程中多位评委感慨老作者参与太少,投稿者大多为年轻人,我以为这是好事,应珍惜并努力扶植,这是我们书法事业的希望。正所谓:“新竹高于旧竹枝,全凭老干为扶持。明年再有新生者,十丈龙孙绕凤池。”

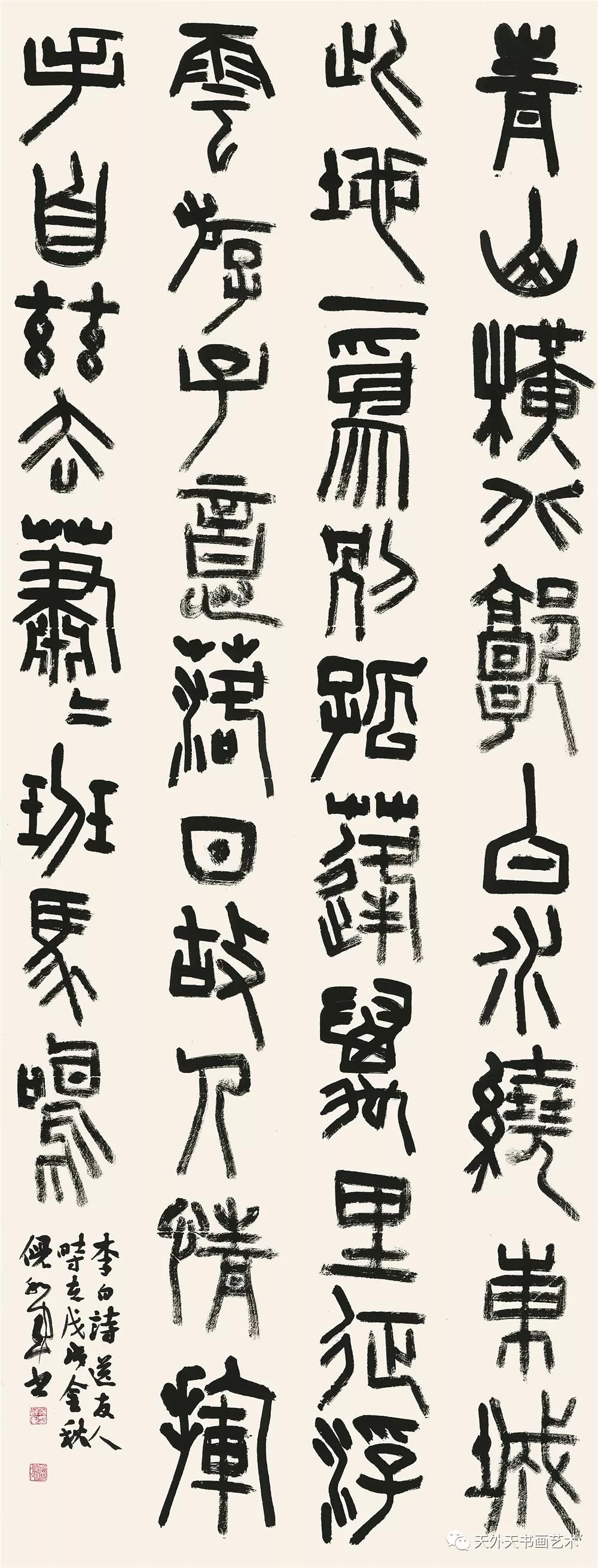

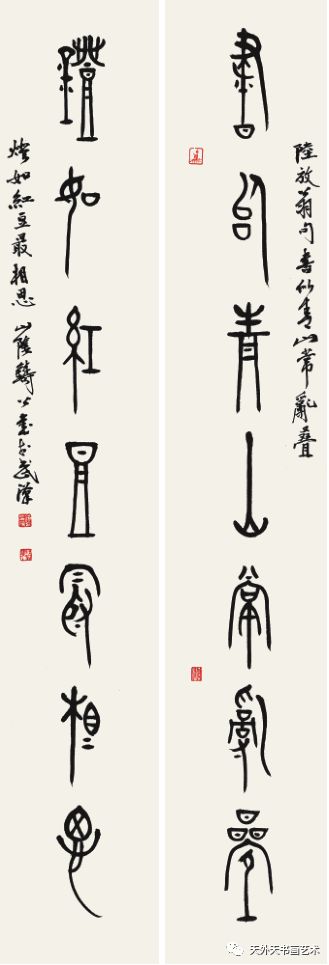

铸公(评委)

篆书作为中国文字中的古文字,由于应用的局限和识读困难,书写篆书的作者相对较少,在全国书法展览中的投稿比例也较少。这次第三届篆书展,收到全国的篆书作品九千余件,说明全国篆书作者已有数千人,较之以前有了明显的增长。针对全国性的展览,大家不仅关注投稿的数量,也关注作品的质量。根据评审规则,经过几轮评选和作品文字审读,终选209件作品入展。通过这届篆书展览评审,我有以下几点感受:

1.九千余件投稿作品,有半数作者尚在初学阶段——中锋用笔不稳定,结字不准确,作品章法粗率。对篆书的不得法,除加强自学外,尚需各级书协及教育部门,开展篆书普及与教学培训活动,帮助提高。

2.入选展览中相当一部分作品,受时风影响,包括用笔、结字、作品形式,风格雷同,缺乏对篆书经典范本的深入研究贯通,自难形成自我鲜明的艺术风格。书家应培养独立的人格与独立的审美意识。

篆书作者不仅要磨练书写技法,使作品完美,文字学功课亦不可偏废,要懂“六书”,会用字书,避免写错篆字。这次展览评审中的审读环节,评委们花了极大精力辩识作品中的错别字,亦难尽净。鬥、斗,發、髪,余、餘,里、裡,后、後不分;用楷书生造篆字的现象仍较普遍。增强当代书家文字学修养,仍是书协一项重要工作。

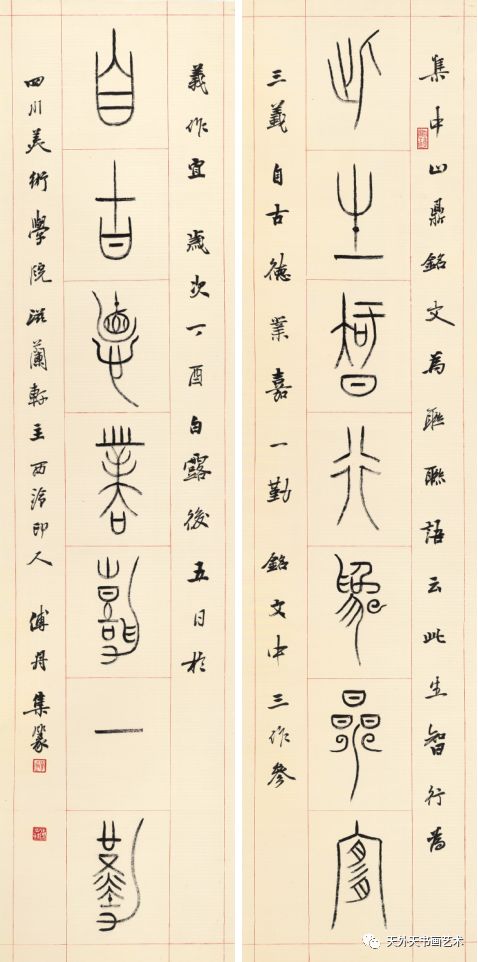

傅舟(评委)

作为评委,感谢中国书法家协会的信任。经历整个评审过程,收获不小,也有不少感受和思考。

一、本届展览作品呈现了当下全国篆书创作的新局面。作为“小众书体”的篆书作者队伍空前大,作品空前多,共收到9148件。篆书创作在此前基础上持续发展、提升,令人欣喜、振奋。对这些作品仔细梳理,分析,研究,可以明晰篆书创作的一些审美指向。比如,篆书创作中的三调:格调,韵调,笔调。格调上或高古,或雅正,或别异;构成韵调有意境,气息,韵律;笔调上的婉与通,熟与生,老与嫩,敛与放等,都是在创作中应该明确其相应的指向。在复评中那部分可上可下的作品,就是在这些层面上有所欠缺。比如,能充分表现优秀书写能力、水平的“素面朝天”的作品极少;据统计,200余件入展作品中只有15件,仅占比7.5%。比如提名的13件作品中,没有甲骨文作品,简牍两件,大篆五件,小篆六件。大字作品七至八件,三件小字作品,其中册页一件。在总数中大字作品很少的情况下,大字作品在提名作品里却占了绝大多数,主要的一点,就是大字作品视觉效果上优于中小字作品。

二、作品类型的指向参照。这次评审成功有效的经验之一,就是在复评投票前,把进入复评的所有作品分为甲骨文,、简牍,、大篆,、小篆四种类型。其中,小篆最多,大篆其次,简牍第三,甲骨最少。从字形径寸上看,大字作品很少,中型作品次之,小字作品最多。应该说,大字创作难于中小字创作。尤其是甲骨文,因甲骨文字数量有限,所以用较大篇幅、文字繁多的甲骨小字创作在文字上就易出问题;又因甲骨文细劲挺拔的经典本色特征,所以进行甲骨文的大字创作就难于出彩,故而作品中没有甲骨文的大字作品。

三、审读作品的重要意义。1.审读作品体现了书法艺术的学术性,、严肃性;2.表明了评审对书法创作的学术导向;3.尤其是在数字信息爆炸和作者队伍年轻化的时代,书写的文字内容,文字学规范,文史哲常识等的传承性、严谨性显得十分重要。这次审读方式再一次给评委留下深刻印象。对文字,文本,文史常识提出疑问的作品占了复选出来的作品的一半。全体评委再对这些作品逐一审读,作为投票的重要参照。这既体现了中国书协对治学的严谨态度,也表现了对作者作品的责任心。

四、教育者创作者都肩负着文责。文本的优选,文字的规范,文史知识的准确等本身就是书法创作的应有之义。展览作品评审中的“审读”正是把握这种应有之义的一道重要学术关口。在作品接受评审的审读之前,这种应有之义的责任,自然落在书法教育与书法创作者双方的肩上。又因作者队伍的庞大,文本,、文字学,、文史知识的丰富,复杂,琐碎,细致,所以难于一统规范,虽然可以有良好的一统愿望。近时期内,我们所可以做的,就是高等书法教育与学生,教育者与创作者(名家与学员),双方尽自身所能,使用当下更为权威的文字学,、文本,、文史哲等典籍,在这种应有之义的规范上尽心尽责。

魏兵然(评委)

很有幸参加第三届篆书展投稿作品的评审。我是从篆书学习起步的,多年来也一直致力于篆书的学习和研究,所以对全国篆书作者的创作水平也很有期待。本次的投稿数量有九千多件,特别是其中大部分是青年书家的作品,说明篆书的学习和研究后继有人。而且这次征稿作品的书写质量、书体方面探索的广度和深度也较以往也有了很大的提升,说明青年人在篆书学习和研究上正朝着更专业化、更学术化的道路上迈进,这是一个可喜的事情,相信这部分年轻人能够担负起篆书研究和发展的重任,原来我还一直担心篆书这一书体由于脱离实用太久、学习起来有一定的困难,怕年轻人不敢或者不愿意花时间和精力去投入,现在看来不存在这种情况。

中国书协组织的展览我担任过不少次评委,所以对评审工作也有一些感触。本次评审工作组织的严密,程序公正、透明,评委们都有共识。组委会对评审工作的程序预设,已经相当的充分,有作品预审、初评、交叉审查、初评自查,每件作品都过手两、三次,就是怕有遗漏。然后进行复评,还是先预审、讨论,再投票,确定出约270件作品,这些作品集中起来由评委集体对每一件作品进行审读,发现文本问题、字法问题的作品达137件,为了不使一些优秀的作品落选,评委们又集体讨论存疑的问题,大家有疑问的就核查资料、找寻依据,并适当地放宽了一些限制,又进行了集体投票,留下了60余件。有的作品从整体质量、作品效果上相当不错,但是由于字法有明显错误,很可惜被拿掉了。总体来说,篆书展开始以来,我看到了篆书创作的进步,相信这次展览开幕后,大家也会有同感,全国的篆书创作水平确实有了很大的提升。

评审之余,和评委们交流,大家也有一些体会。借此我也将我的一些心得说出来,也算是对年轻人的学习和创作做一个提醒。

学习篆书,要有下苦功夫的态度。篆书这个书体,容易上手,但是学习者要真正地对篆书经典作品学精、吃透,恐怕要比学习隶楷、行草更难,要多费些时日。篆书发展的历史远、种类又多、又处于文字形成期,许多字法、现象都属陌生领域,需要学习者专门去查、去熟悉。而现在还有一些作者没有深入进去,从取法、用字上仿效时人,有急于求成的想法。这次征稿作品,从种类上说小篆的数量最多,基本占到了半数,而甲骨文最少,大篆作品较以往投稿比例也有下降,说明这两类东西不好写,许多作者并不是没有涉猎,而是跟风、功利思想作怪,所以选择了不易出错的小篆进行创作。评审中大家非常想挑出一些好的甲骨文作品,但由于投稿数量太少,而且问题也不少,结果最后没剩下几件,都为此感到惋惜。简帛类作品虽然比甲骨文稍多一些,但是也很有限,出色的很少。我们还是希望每一类的篆书都能够有一定的人群去学习和创作,这样能够形成一定的规模,对这类篆书的创作和研究能会起到促进作用。所以我们还是希望青年书家能够坐下来,有攻坚克难的勇气。

学习篆书,要有敢于天下先的勇气。展览评审时,评委对篆书整体创作水平的提升是有感觉的,但是也都感觉缺少有力量、撼动人心的作品。好多作品撞车,没有个性,董其昌说“字须熟后生,画须熟外熟”,书法创作者既要有深入研究挖掘经典作品形式、意蕴的能力,同样也要有自我的艺术追求,入古出新、古为我用,要能够找到自我个性化的艺术语言,这样创作出来的作品才有艺术感染力,吴昌硕、齐白石、陆维钊等大家无不如此。譬如大篆,我们研究《散氏盘》《毛公鼎》《虢季子白盘》等原作铭文的形式和气息,但不能让它们没有生命力,要从这些经典中寻绎出那种雄强、古雅的时代精神,为我所用,才能创作出精彩的艺术作品。艺术创作绝不是盲目跟风,要有一种“和而不同”的思想,要有自己的艺术性情。我们鼓励作品的多样性,也期待能有一些真正有创作性的作品出现。我是写中山王鼎铭文的,发现这次很多写中山王鼎铭文的作品没有把其挺劲秀美、刚健婀娜的气质表达出来,中山王鼎铭文看似华饰,但有一种巾帼不让须眉的精神气度,但好多作品象小脚女人一般,气息不对,说明作者还是没有吃透铭文,临习不够,揣摩不够。包括众多的写清篆的作品,没有吃透赵之谦、吴让之、徐三庚等人的创造性,对经典进行继承和发扬,而是一味地追求外在的肖似,写得死板、生硬,没有艺术气质。

学习篆书,一定要在文字学上下功夫。商周、秦、汉时期字体、字形都处于成型期,各个时期、各个地域汉字的写法也有着不小的区别,这和汉字处于形成和发展时期有关。在研习篆书时,必须明晰每个时期、各个地域汉字的构造特点,特别是对于一些无法找到的汉字,不可轻易臆造,尤其是甲骨文或大篆的创作,一定要有丰厚的文字学知识积淀,绝对不能对某个没有参考的文字进行简单地推定。相信大家都清楚,即使清代篆书的勃兴,和清代金石学繁荣是有紧密关系的。研究篆书,文字学是绕不过去的坎儿。铸公先生在讨论时提到,用字问题,关涉到文字学的学习;文字识读和应用的问题突出,不仅是文字问题,也是文化问题,说到了问题的实质。

另外,我个人希望大家能够对秦简多做关注。诸多秦代简牍中,虽然字体多样,但在同一件完整的作品中,字体书写能保持相对完整与独立。也就是说,一简之内或一篇之间风格一致、很少有杂糅的现象,这一方面说明当时书写者对字体特征的把握已经相当到位,另一方面也说明各书写者能表现出其独立的书风,以至于整个秦简表现出多姿多彩的艺术风格。《青川木牍》《放马地秦简》《睡虎地秦简》《里耶秦简》等简帛文字,风格样式异彩纷呈,在篆书的发展中绝对应该有一席之地。近几年有一批写简帛的,但是关注楚简多、忽视了秦简。我认为秦简对书体发展变化的影响是大于楚简的,如果能有一批人来研究秦简,形成一定的群体,相信对这个时期书法发展史的研究也能够起到一定的促进作用。

还有需要提出的,就是青年人应该加强大字作品的创作。书法风格特征的多样化呈现,不仅仅通过书体书风的不同来展现,字的大小也是影响因素。摩崖石刻的恢宏气度,和其字型巨大所导致的震撼力不无关系。我们现在作品挂在空间里,不比原来置于案头,尺幅、字型都和原来不同了,很多场合都需要不同的书法表现。现在很多人不敢写大字,写得越来越细致,也越来越小气,失去了书法应有的雄强和大气。青年人在书法学习和创作中,应该有通变能力,有意识地进行大字创作,有掌握大尺幅、大字型书写的能力。譬如甲骨文、大篆等书法作品,可以进行少字、大字的创作,这样一来可以表现其朴茂、雄强的风格特征,二来也可以减少多字书写所引起的错误增多的几率,可以作为一种尝试。

虽然说这么多,但是我看到有很多青年书家投入到篆书的学习和创作之中,能够亲身感受到创作队伍的逐渐壮大、创作质量的逐步提高,还是非常激动的。期待着本次篆书展的开幕,更期待着这些篆书作者有着更大的进步!

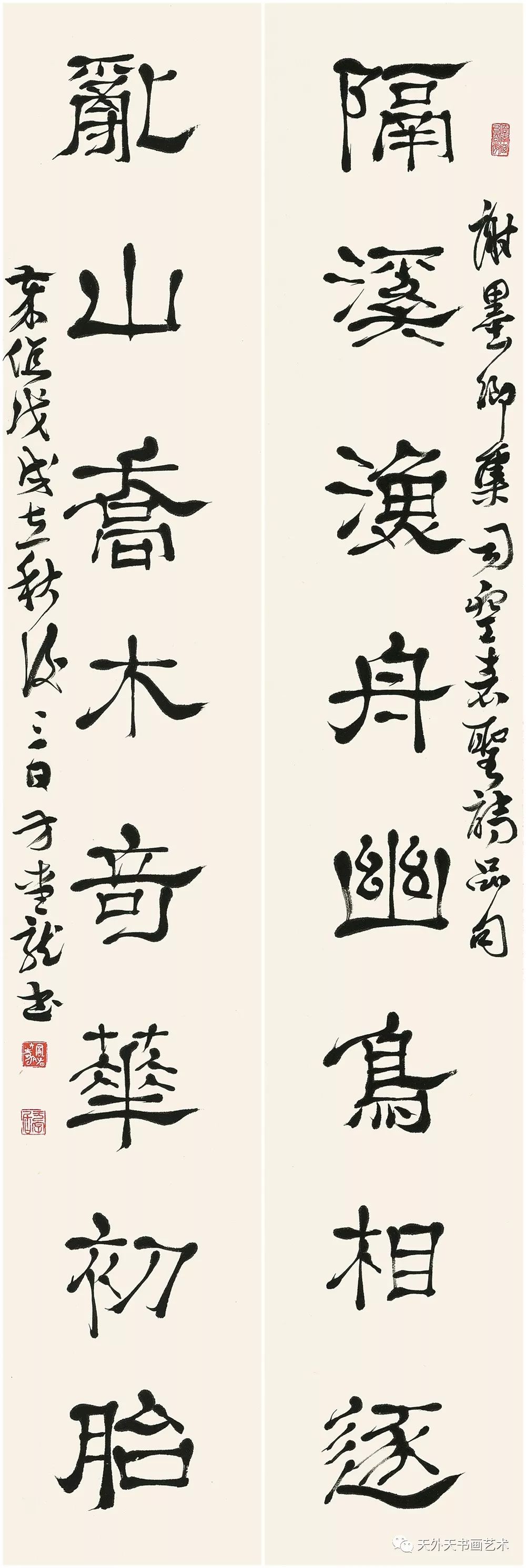

监审委员会作品

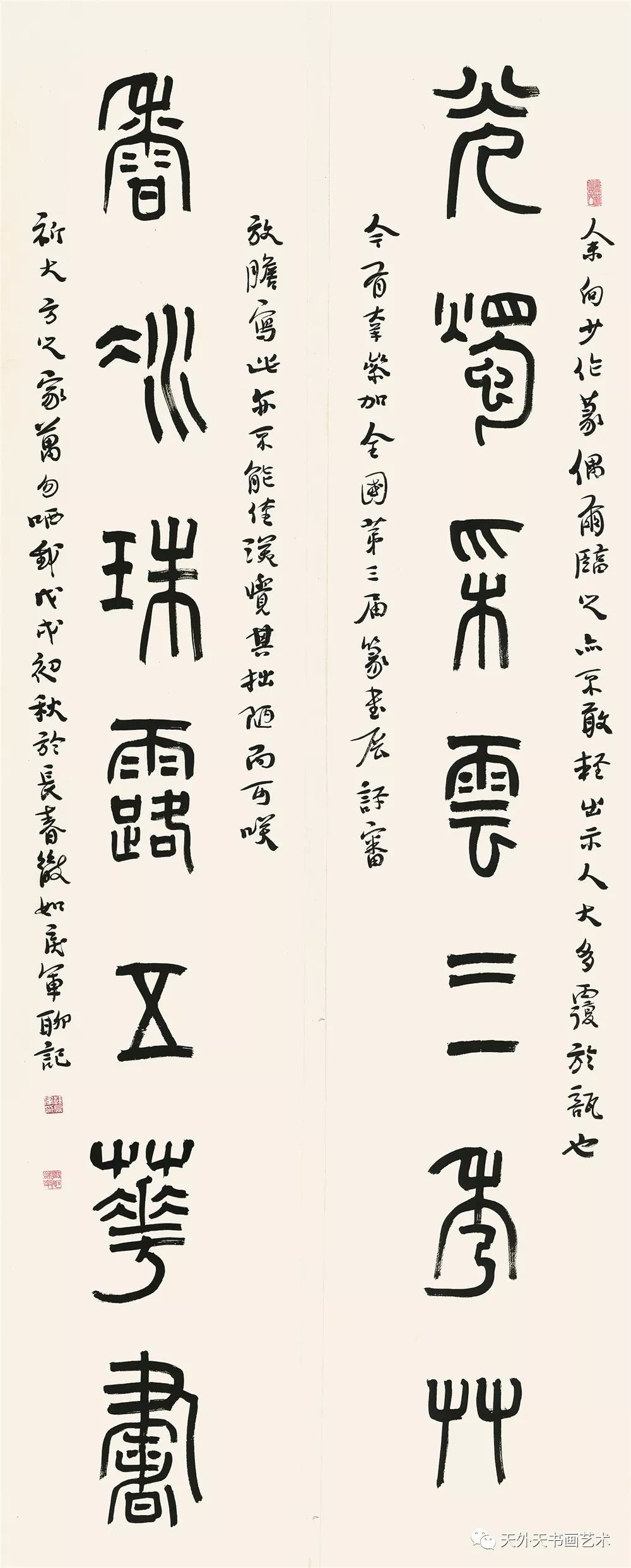

方爱龙(监委)

白景峰(监委)

林峤(监委)

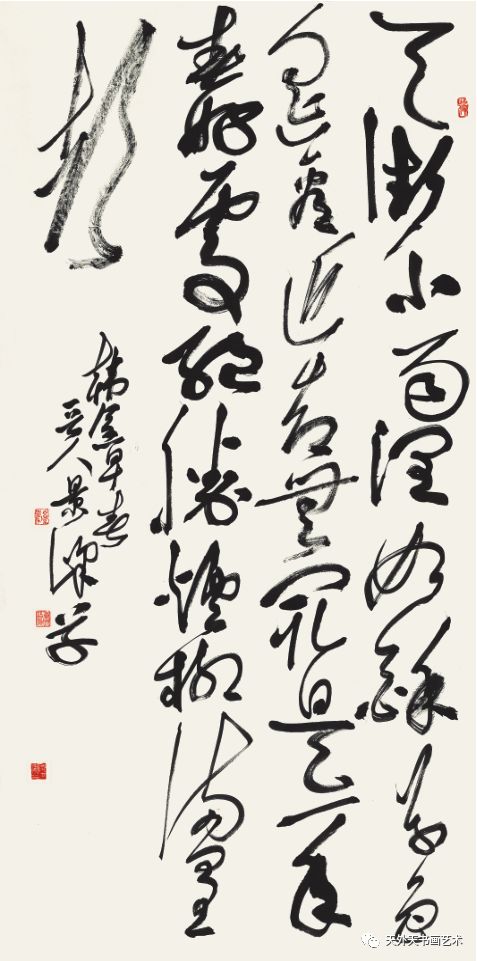

观察团

方爱龙

(温馨提醒:点击图片查看大图更清晰)

杨国栋

内容来源:天外天书画艺术 微信公众号