我们知道,中国的书法是以汉字为载体,所以,学习书法就应首先对汉字、对汉字发展的源流正变有深人的理解。篆书正是处于汉字“源”头,可以清楚地看出“六书”的法则,看到我们祖先创造文字的智慧。所以孙过庭在《书谱》中要学书者:“旁通二篆,俯贯八分,包括篇章,涵泳飞白。”就是说我们习书不能局限于一体,应通过对各种字体的广泛涉猎,来领会各种字体的内在联系,从而更好地理解笔法变化的奥妙,而这首先要“旁通二篆”。篆书从甲骨文起,至秦统一文字,最保守的估算也有约1200年,几乎占了整个书法史的三分之一的时间,秦以后篆书不绝如缕的流传与发展,可以说,篆书艺术贯穿于整个书法发展史。虽然汉代以后,由于隶、草、楷、行各种字体的产生并广泛应用,它逐渐丧失了“正体”地位,退出了实用的领域,但它在一些庄重场合仍作为首选的字体,徐铱在《重修<说文>序》中云:“若乃高文大册,则宜以篆箱著之金石,至于寻常简犊,则草隶足矣。”可见一直到唐宋以后,篆书仍有它的用武之地。绝大多数的碑额、墓志铭盖都以篆书书写。直至今天各种印章的印文仍用篆书,这种古老的字体,本身具有雍容浑穆、端庄典雅的风格,对于书法艺术、金石篆,刻,篆书有其不可替代的作用。

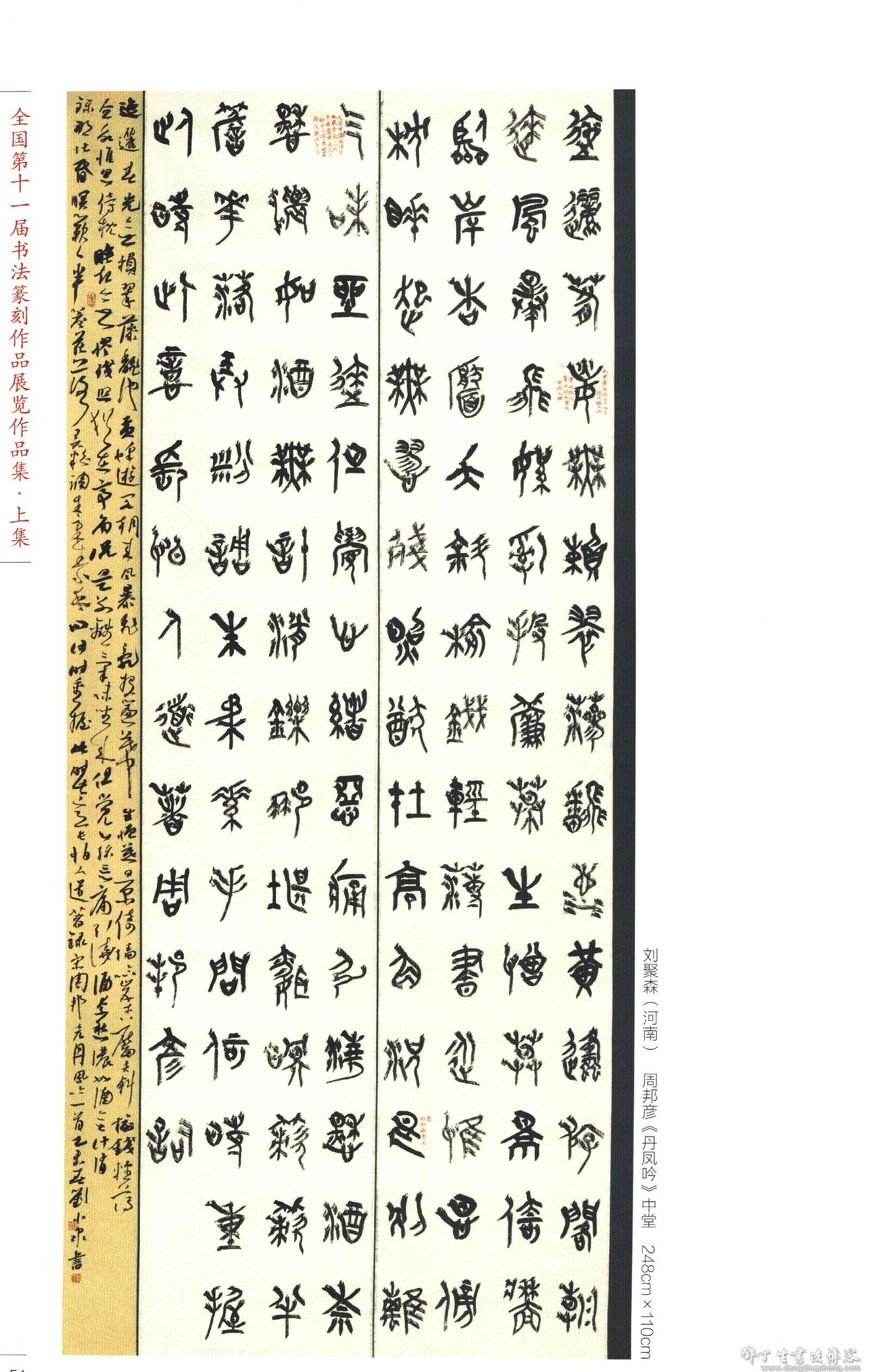

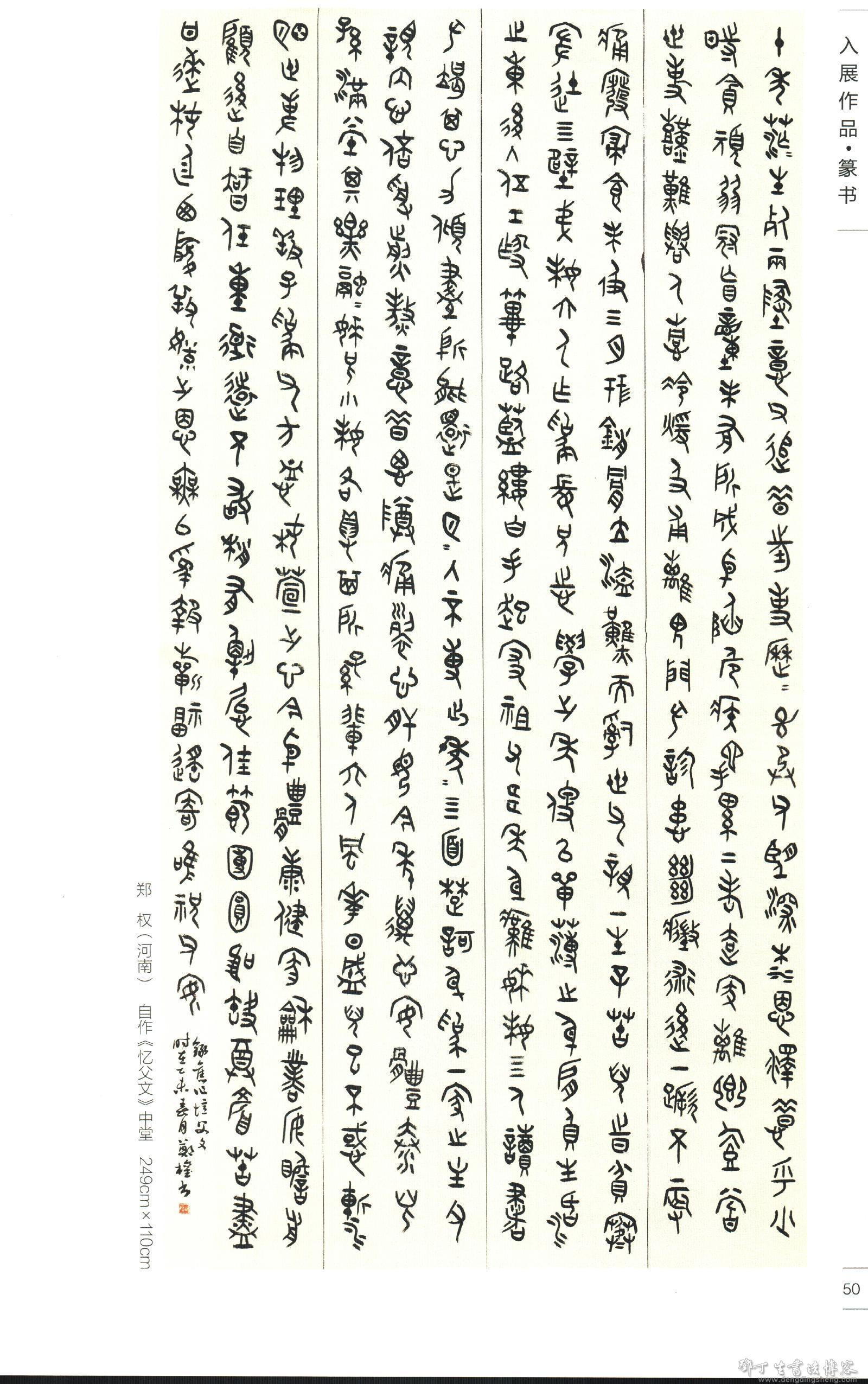

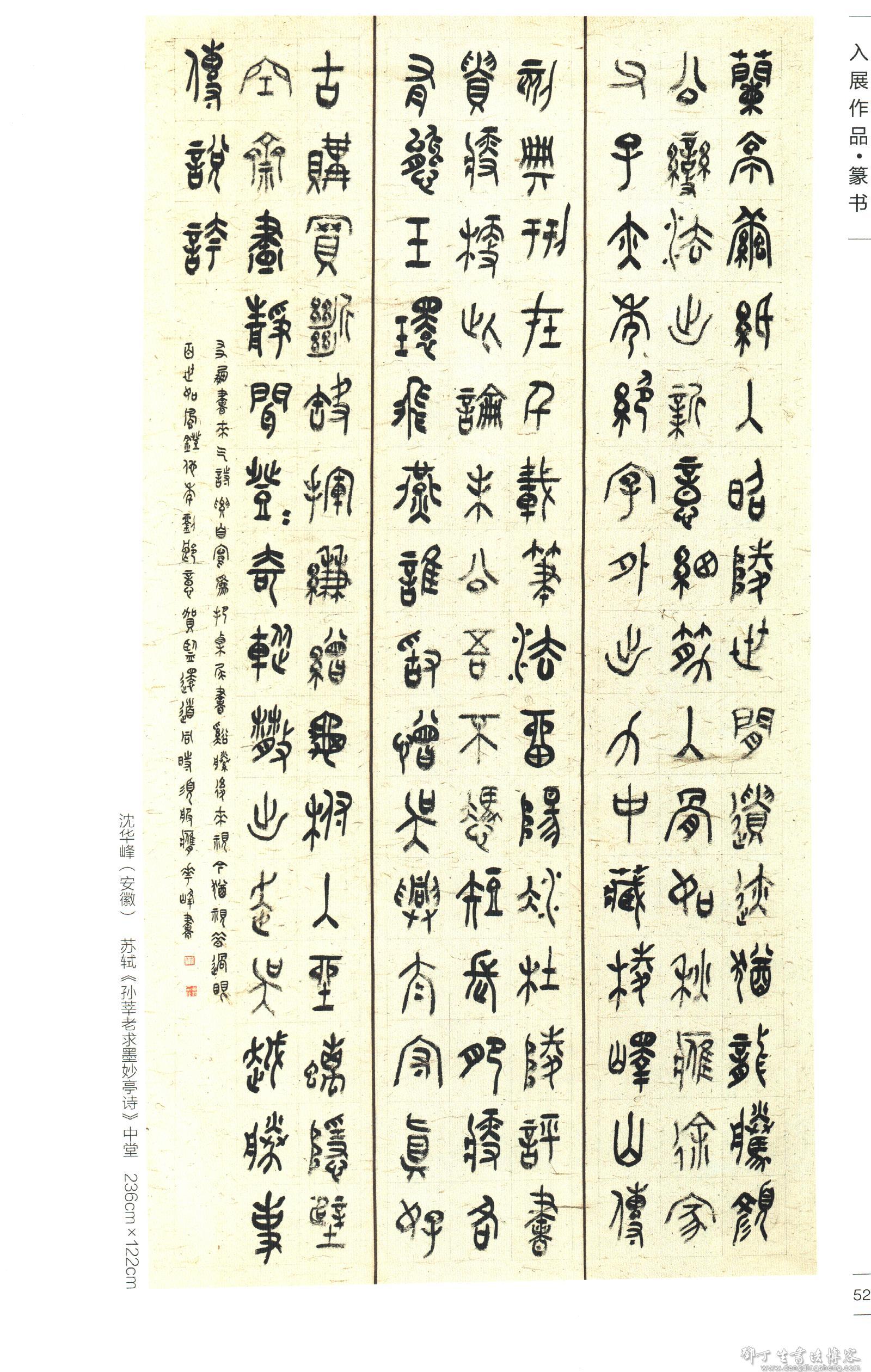

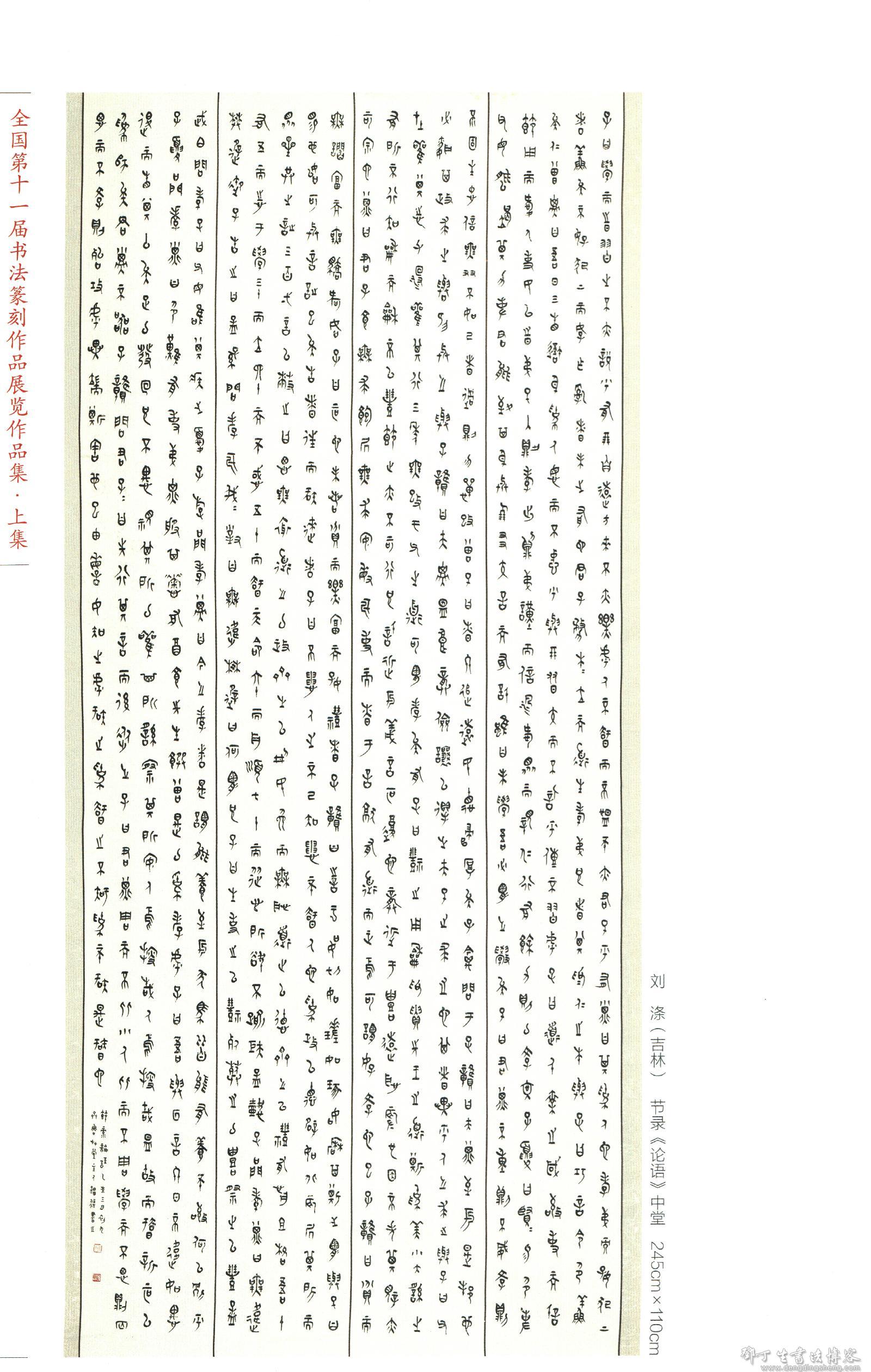

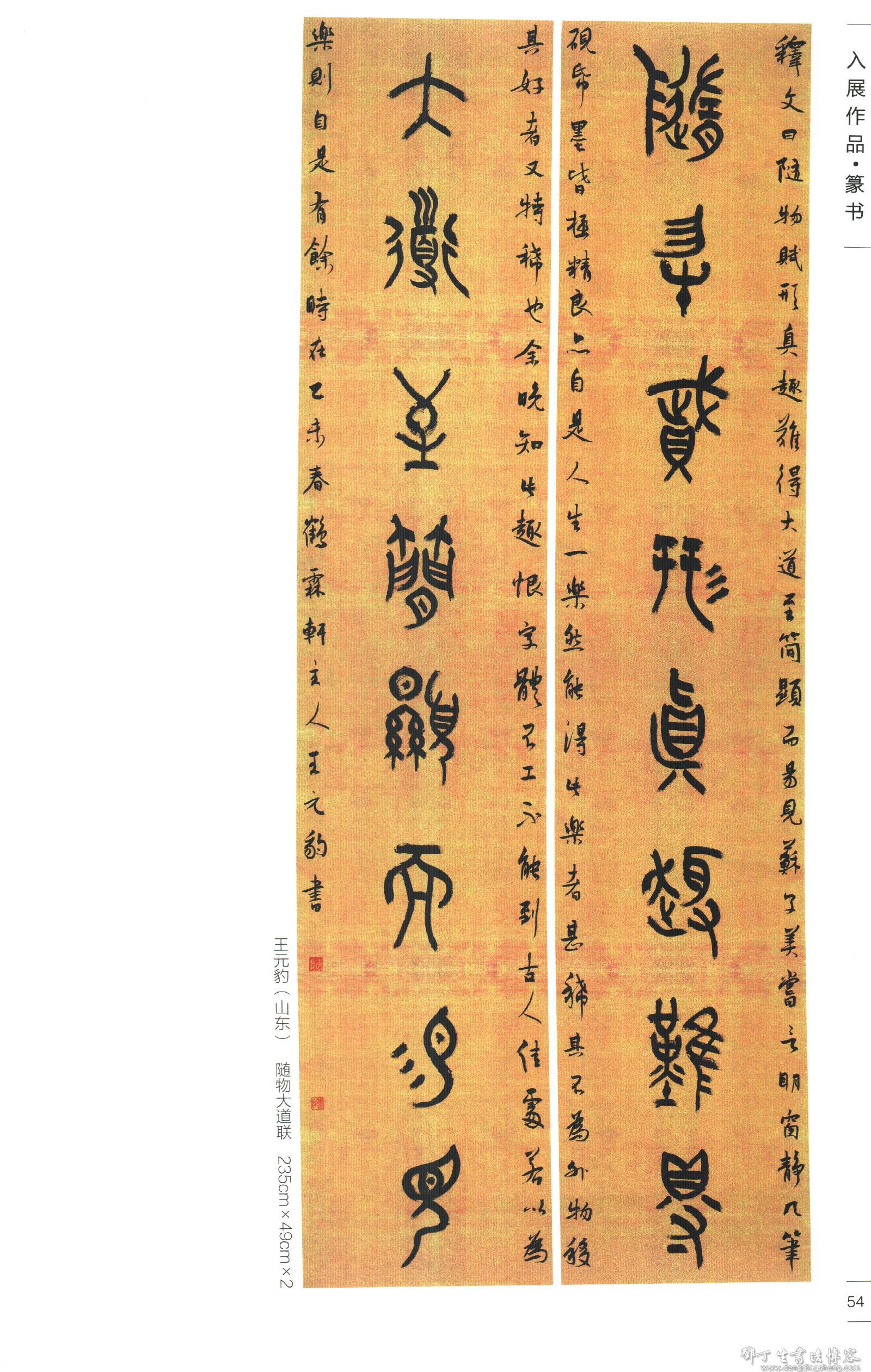

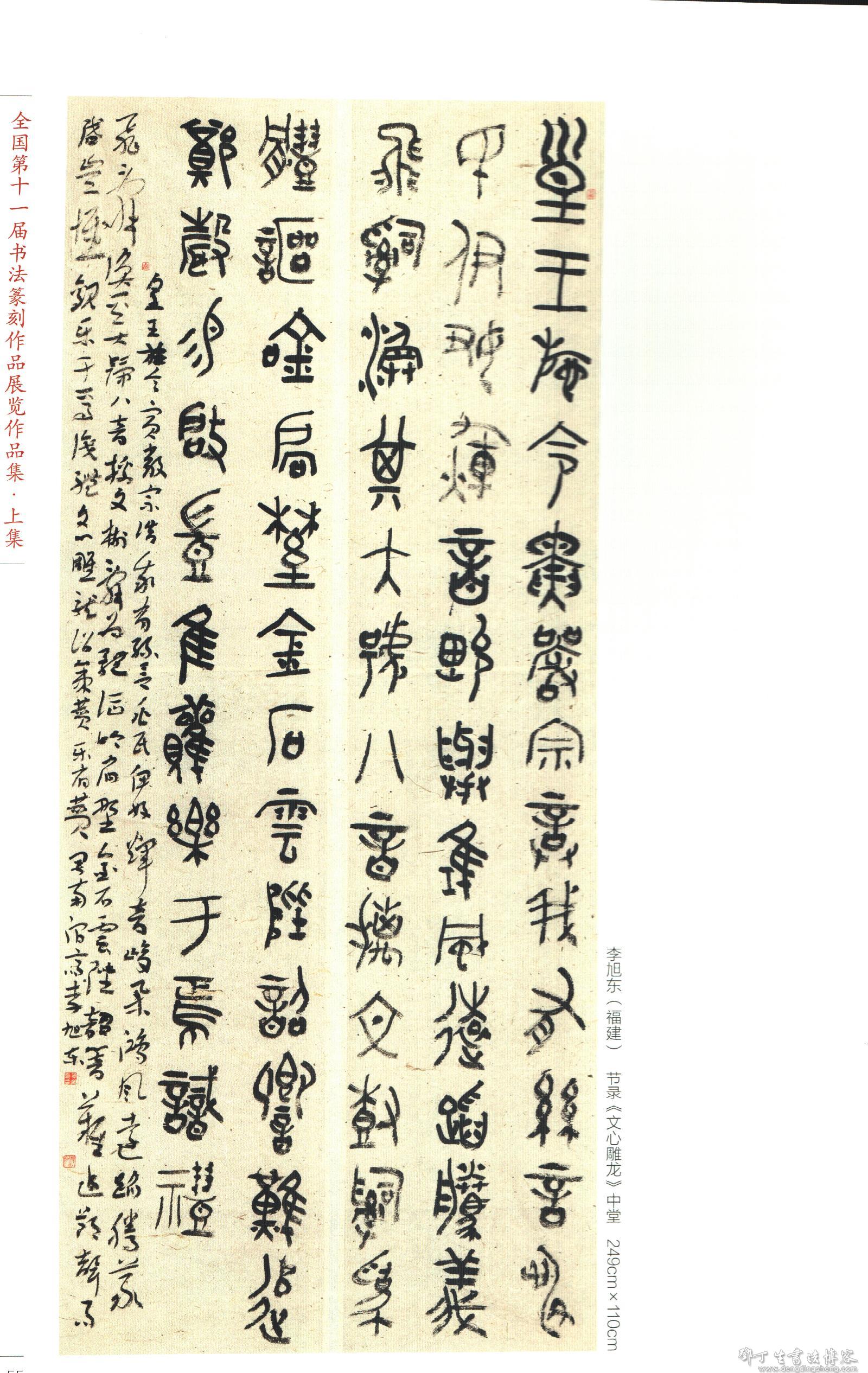

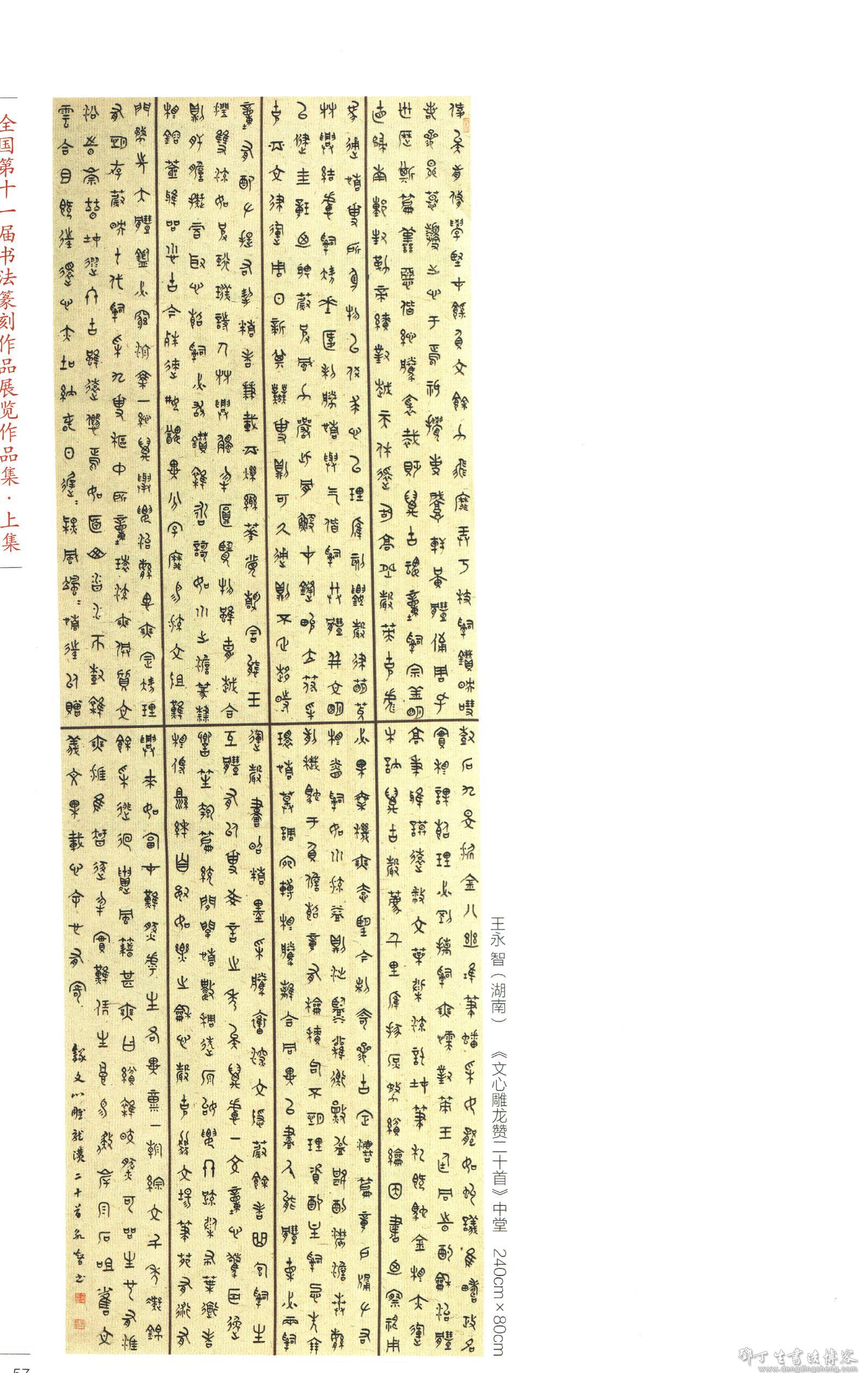

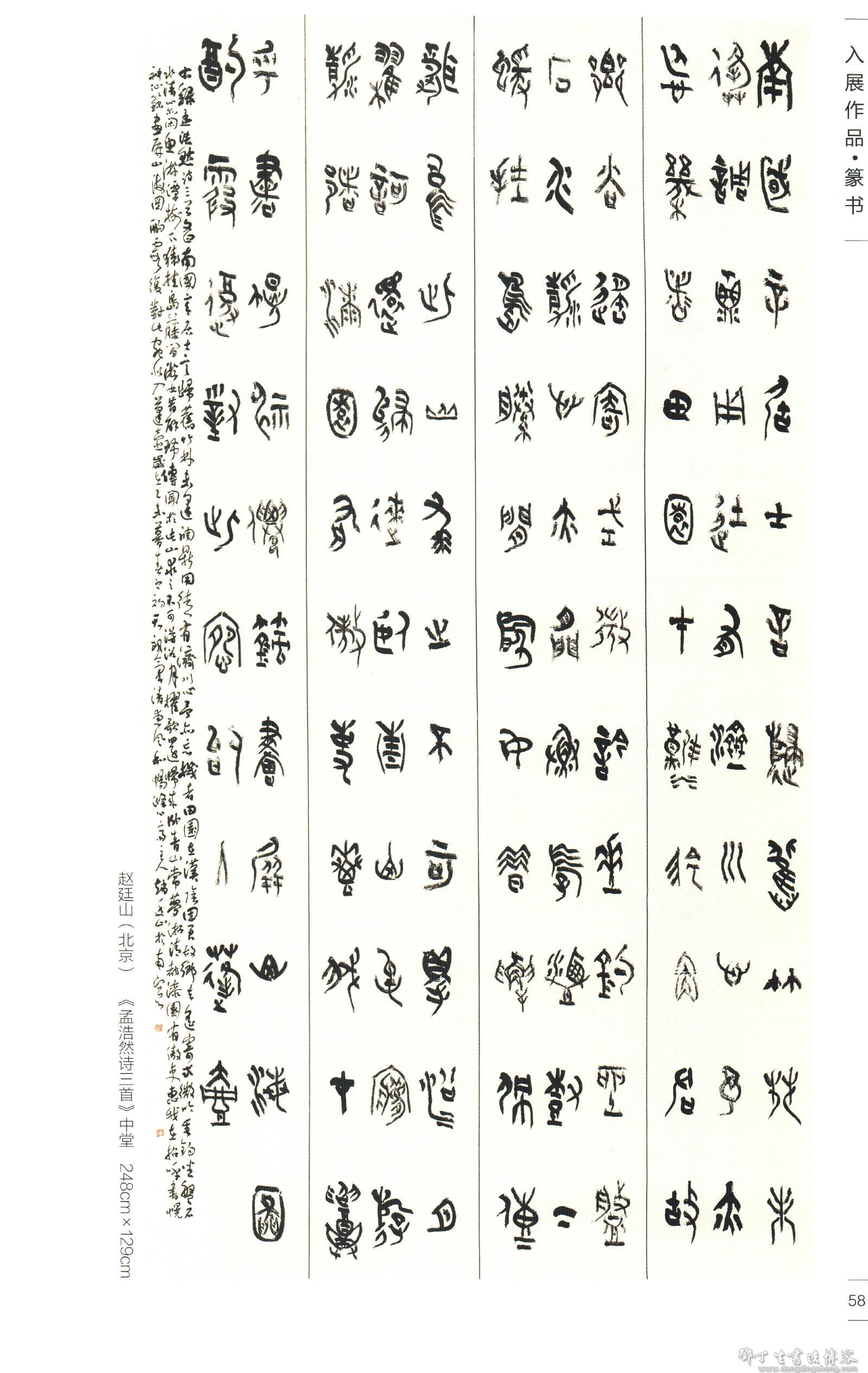

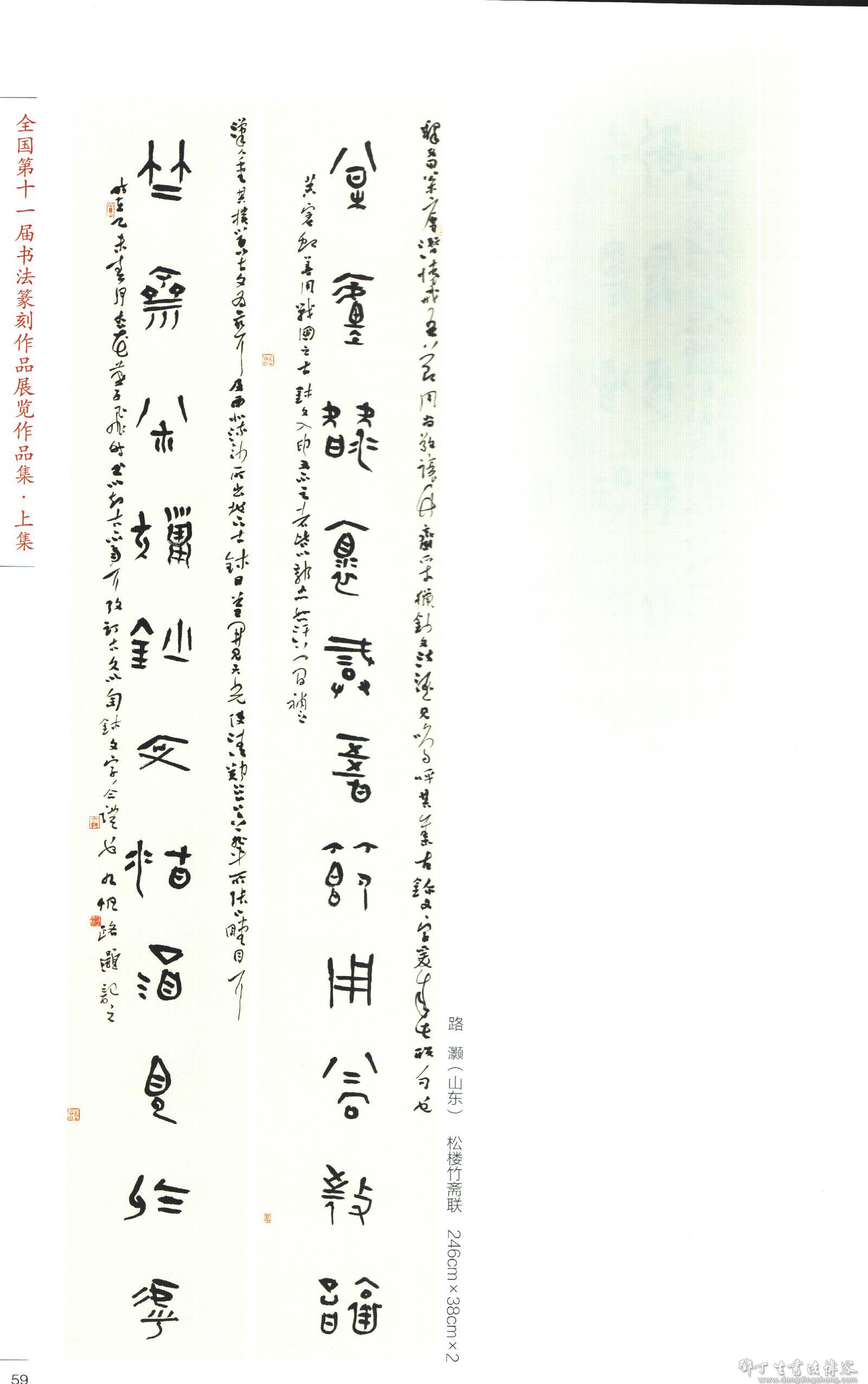

篆书书法作品图片欣赏:

十一届国展篆刻入展作品

篆书既然是各种字体的源头,必然对各种字体有内在的、深刻的影响。首先是隶书,隶书在秦统一六国之前已有萌芽,但主要处于“佐书”的地位,以其相对的简略、快捷为人们所乐于应用,而获得发展,至西汉末逐渐臻于成熟。但还要受当时官方的正体文字—小篆的制约,直至东汉许慎写《说文解字》时仍以小篆为字头。汉朝人即使写隶书,也心存篆法,所以后人总结“非究于篆,无由得隶”是很正确的。清人桂馥曾云:“作隶不明篆体,则不能知变通之意。”可见篆隶书有着直接的联系,若没有篆书基础,隶书也很难写得高古。汉代的《石门颂》、《西峡颂》等摩崖用笔全是篆法,有时甚至直接用篆书的结构以隶书笔法来书写,清人的隶书也多采取这种方法。

即使楷行书,也可看到篆书的影响,笔法上,历史上有不少以篆书笔法人楷、行书的书家,唐代大书家颜真卿,楷书端朴厚重,行书亦浑融遒古,他用的是“外拓”笔法,折笔圆转,如折钗股。这种“外拓”笔法即是从篆书笔法演变而来,米莆在其《书史》中称颜真卿行书有“篆箱气”,应是指他的(争座位》等帖,笔法如融金出冶、火著画灰,确如写篆搐一般。颜真卿的先辈多治古文字与训话之学,精通篆摘,其先祖颜之推、颜师古都是历史上有名的学者,他本人也精通文字学,故颜真卿所书诸碑上的字形极为讲究,如“岂”字作“壹”,头上的“山”倾斜,来自篆书“益”;“明”字作“明”,左不从‘旧”而从“回”,也来自篆书的结构,这种参考篆书结体来写楷书的方法,自清初小学兴起后,在文人中颇为流行。

草书表面上看与篆书相距甚远,而实际上它起源于西汉,许多.草法来源于篆、隶书。如:“武”、“夜”、“鹿”、“求”等字。笔法亦有相通处,如“颠张狂素”皆为唐代狂草大家,他们的草书,行笔中少顿折,弱化提按,多圆转,笔画粗细变化不大,亦关乎篆法。由此可见无论研习哪种字体,都应“旁通二篆”。

篆书在清代邓石如之后,再度复兴,特别到吴大撒、吴昌硕之后,擅长大篆的书家日多,这与19世纪末甲骨文的发现,与商、周青铜器的大量出土有关。更与近代印刷技术的发展有关,使珍稀的拓片与器型,都能丝毫不爽地展现在我们面前,同时也大大地方便了工具书的编纂。这些条件是前人难以企及的,所以我们应当让篆书这种古老的字体再度辉煌起来。