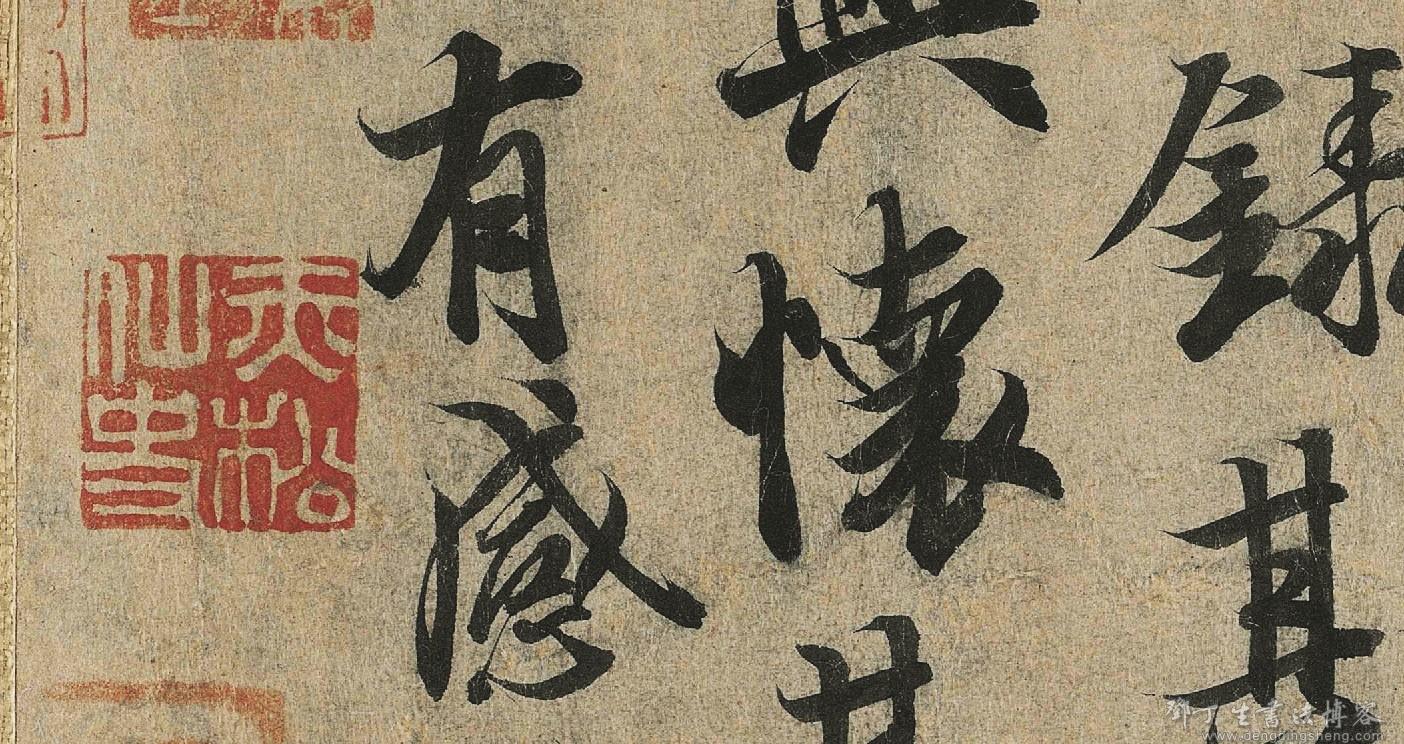

王羲之真迹《兰亭序》随唐太宗殉葬了。

王羲之逝世不久,其子主献之的“新体”开始风行,再加他的弟子羊欣成为晋末和刘宋时期的书法权威。当时,王献之、羊欣书法风靡一时,而王羲之、钟舞等人的“旧体”则逐渐被人遗忘。梁人陶弘景描述当时的情况说:

比世皆尚子敬书,·一海内非推不复知有元常,于逸少

亦然。

造成这种情况的原因是当时有一种理论,认为王献之的字比王羲之和钟P fil的字漂亮,所谓“古质今妍”是“数之常”,“爱挤薄质”是“人之情”。这是一种偏离艺术标准的片面看法,但在社会上影响很大。梁武帝是个有见识的书法鉴赏家,他以反潮流的精神批判了那些片面观点,重新阐述了钟、王书法的价值,并大量复制钟、王的作品,使钟、王书法得以复兴。但是他认为王献之的字不如羲之,羲之不如钟碟和张芝。至唐初,唐太宗李世民喜爱王羲之,他亲自为《晋书.王羲之传》作赞论。他在“赞论”中分析了前代几个重要书家的情况。当时张芝的作品已经不存于世。李世民认为,钟a,的作品虽艺术性很高,但体式上“古而不今”“一长而逾制”,即尽美而未能尽善,故不能推广,王献之“字势疏瘦”、“笔踪拘束”,另一大书家萧子云字无丈夫气,又无创造性,他们都是名不副实。惟有王羲之的字才“尽善尽美。”于是首开独尊王字的先河。并广收王书,使王字得到空前普及。唐代以后,北宋四家、南宋高宗赵构、元代赵孟烦和清代乾隆皇帝等有影响的人物都是王字的爱好者和提倡者,王字在书坛的影响至今不衰,自然同这些权势者的提倡有关,但更重要的原因还是因为王字本身的艺术质量发挥作用,这是不待言的。

最后,应该说明,王羲之的书法在一千多年的发展过程中,除一度几乎为人遗忘,也曾受到个别人的批评。如唐人张怀灌对羲之真、行书皆名列傍首,评价极高,但对其草书,则认为“格律非高,功夫又少。虽圆丰妍美,乃乏神气,无戈戟括锐可畏,无物象生动可奇,”又说‘逸少草有女郎才,无丈夫气,不足贵也。”故将其草书排在张芝、献之等七人之后。(对他这种评价,宋代以后有不少人曾为之不平。)唐韩愈在赞颂《石鼓文》的诗中亦说“羲之俗书趁姿媚。”应该说,这个批评是相当严厉的。但后代附合其说者却罕有其人。总的说来,梁代以后,王羲之的书法虽也曾受到个别人的批评,但从未形成一种力量,可以说,经过一千余年的考验,王羲之的书法在艺术上是站得住脚的,在书坛上的地位是相当稳固的.