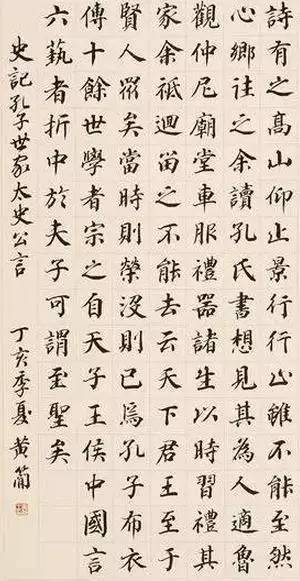

以古为新

黄简

一

有时我到书房去,找出一支铅笔,在纸上随便涂写一些字句。

很久不用铅笔了,我这样做只是怀旧。

二

我小时候,买一支新铅笔还是不容易的事情。有一年我成绩好,老师奖给我两支。买钢笔更是读中学后的事情了。好的钢笔牌子叫“关勒铭”、“英雄”,我用的是“浪琴”。一用就是十年,写《中国书法大辞典》也是用它写的。

我去香港的前一天,风吹动稿纸,“浪琴”钢笔掉到地下,笔杆断了。从此我再也没有用过钢笔。

三

香港人用圆珠笔。一次性的为多,用完即弃,好像婴儿的纸尿片一样。当然也有名牌圆珠笔,那是显示身价的,广东话叫“摆款”。

后来笔的品种越来越多,箱头笔、荧光笔、活动笔……价钱却越来越便宜。三元两元,吃一餐午饭的钱,可以买上五六支笔。

小学里有个女同学写作文,写到铅笔短了,用接笔套接上再用,《少年报》登出来予以表扬。现在的人没有这份心思了。

笔已经成为一种贱物。

四

就在本世纪初,我爷爷那阵子,中国人还是用毛笔的。

到现在毛笔还得用人手做。十几二十道工序,毛笔实际上成了工艺品。一支好毛笔过千元,抵得上一台彩电。

硬笔占领了市场,倒不是因为毛笔贵,而是硬笔方便。只不过儿十年,笔砚就从千家万户的案头消失了。

五

我没有想到过有一天不需要笔。

70年代,我在上海书画出版社编《书法》杂志,批改文稿用毛笔加红墨水;80年代在香港编《书谱》杂志,改稿用红色圆珠笔;90年代在加拿大电脑网络上编《书道》杂志,我是用电脑。

这五六年来,在我的生活中,一切用笔的场合都被电脑占领了,写作、记账、写日记,公司文件来往、书信交流,全部都在电脑上进行。越来越多的人和我一样“弃笔”。现在的报社、出版社,植字、设计、排版、存档,都用电脑。

圆珠笔、铅笔也开始渐渐在生活中淡化了。

有时候真有点怀念。

比我还要先进的大有人在。香港一位著名作家,现在是躺在沙发上用嘴巴讲文章,由电脑自己打出来。

纸也不大买了。三年多来我给报纸写专栏,是直接从电脑中传到报社的,不需要打印出来。一十儿年前编(中国书法大辞典》时,我印了一批专用稿纸给各编委用,稿纸是篆刻家高式熊先生亲手设计划版的,剩下两盒子在我家中,去年我想找朋友送出去,结果没有人要,只好当纪念品了。香港几年前有一门职业,拼天为专栏作家送文稿到报社去,风雨无阻,现在他们都失业了。

香港的作家,以前都用天乐里一家书店印的稿纸,现在他们已经停产。去年我回上海,老邻居一辈子都是金笔厂的工人,他说生产效益不好,下岗了。

印稿纸、制笔大约是一种夕阳工业吧。

六

从毛笔,到硬笔,再到无笔,一百年来天翻地覆,科技革命深深地改变了这个世界。再过一百年会怎样,谁也不知道。

书法的社会基础将逐步缩小,成为一种古典艺术爱好者活动,就像我一样。

有空的时候,我还是喜欢临帖。我喜欢自己慢慢地磨墨。我把王羲之的字扫描进电脑,放大,然后在电视机上放映出来。那种字有一种摄人魂魄的力虽o

写着写着,进入了角色,好像做完气功一样,不知老之将至,通身舒泰。

好东西有永久的生命力。那些老祖宗呕心沥血创作的艺术精品,永远会吸引人们的视线。无论社会怎样发展,有同样爱好的人还是会聚集在一起,津津有味地研究这种艺术。但晋唐时期皇帝到平民都如痴如醉学书法的盛况,一去不复返了。

书法是使用毛笔时代的一种古典艺术。

生活在大转变时代的人,常常是困惑的。现在毛笔还没有在我们生活中完全消失,数百年后,人们对毛笔的看法,就像我们现在肴弓箭一样。

七

书法界一直在讨论创新的问题。仅仅从文革算起,也已经三十三年了。

创新真是不容易。人生有几个三十年?

可以走的路,似乎都被前人走过了。跟着走不情愿,新路又不知逆在哪里。有时看着像一条新路,结果走几年走不通。原来是无路。一种艺术在其初创时期,容易出新貌,如果已经发展了一千年.角角落落都已经捣腾过几次,后来者很难再更上一层楼。

吴昌硕写石鼓,赵之谦写北碑,王莲常写砖文,陆俨少写螺匾,上穷碧落下黄泉,还有什么前人没有想到的?加汉简好还是甲骨好?留心儿十年了,想得头也疼。

搞得不好,好像菜里加错了醋 9或者是酱太多,没法吃。就像现在国画家画出来的人,好像生了麻疯病一样。粗,野,故意的拙,装出来的天真,瑕扮豪迈,都缘于太想“新”了。

古人说创新,从来都是先临法书,临得熟了,忽有所得,加一点新料,这就有了个人风格。人帖出帖,淮都懂。

不计出帖,单人帖就要儿十年,现在的人不愿意,实际上也做不到。在资讯革命时代,时间是以秒来计鱿的。书法是一种成本重、见效慢的艺术,读一个博士学位只要三年,书法十年未必见效。

现代人想找出一条捷径。

一头沉人去,秃笔成家、池水尽墨,自古以来创新就是这样做的。我不大相信有近路可走。

八

目前中国书法界五六十岁的人,当三十年前文革爆发时,大约是二十多岁。去年澳门国际书法史国际会议上我讲到,有些语言这一代人经常使用:做一件事情,喜欢讲成“打好这一仗”;两个人职业相同,叫“在同一战线上”。想发财就是“打翻身仗”。在马路上做义工管理交通,叫做“为人民站岗放哨”。研究一个高科技项目,称为“打攻坚战”。公司所在就是

“根据地”,厨师、清洁工称为“后勤人员”,工作努力叫做“拼搏”,彼此竞争喻为“杀开一条血路”,大致都是革命语言。我小时候学书法,老先生不会这样讲。

书法创作讨论了多年,豪言壮语多,例如“写出反映我们伟大时代的书法作品”。有一阵子对不创新者很严厉。我记得某次展览会评判时,有点古代书法影子的作品,一律枪毙,选不上去。现在人不喜欢保守派。

港台一带,美国社会,生活远比国内紧张。花时间学书法的人,往往是羡慕书法的古雅而来。社会环境对人的追求有很大的影响,他们希望有一种艺术调剂生活的压力。正像香港最好吃鲍鱼的馆子,特意标明“红泥炭炉,古法炮制”一样,香港的书法班,没有搞“现代书法”的,也没有人希望作品有革命的气息。

历史上成功的创新,其实都是先复古的。意大利文艺复兴,唐代的古文运动,清代的碑学,都是说向古人学习。

我国传统的书法评判标准,历来以是否古雅来裁定品位的。现在的书法品评究竟什么是好,没有标准,豪放最受人欢迎。结果影响到书法的创作,不少有实力的书法家,下笔时处心积虑要“新”,弄巧成拙,失去了韵味。

九

我以为在书法的创作上,创新的口号不如学古。尤其对青年人,创新的口号,引起很多误解,成功者不多。向古人学习,看起来有点像做古人的奴隶,实际恰恰是创新的捷径。

像唐代古文运动那样,常堂正正地提倡学习古人,有什么不可以呢。以古为新,我想是书法创作上的要点。

艺术有其物质基础,有其社会基础,有其时代背景,脱离这些谈艺术创新,是不真实的。可以预见到,书法将退化为一种少数人的艺术爱好,吸引他们的主要原因,是古典书法的光辉成就。假如他们长期坚持临池,或许有新的成绩可观。大多数人将停留在古人的丰碑旁。这毕竟不像电影那样,是一种新兴的艺术品种。

十

以上只是随便想到,不成系统。赞成不赞成,无所谓,大路朝天,各走一边,不辩论。